|

|

|

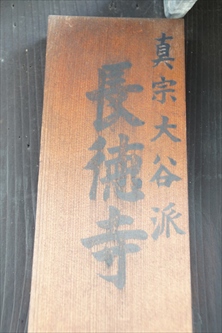

| 長徳寺 (京都市上京区) Chotoku-ji Temple |

|

| 長徳寺 | 長徳寺 |

|

|

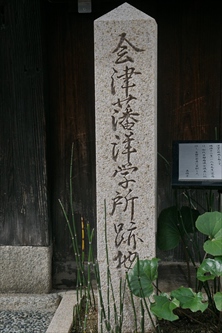

「茶家山田宗徧出生之地」の石標  「会津藩洋学所跡」の2つの石標  「茶家山田宗徧流京都道場」  本堂  鐘楼  |

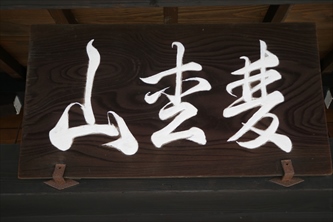

京都御所の西に長徳寺(ちょうとくじ)はある。山号は雙松山という。門前に「茶家山田宗徧出生之地」「会津藩洋学所跡」の2つの石標が立つ。 真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1575年、浄立が創建した。当初は、烏丸今出川北(上京区)にあったという。 江戸時代、1627年、長徳寺4世・明覚(みょうかく)の子に宗円(山田宗徧)が生まれた。 1788年、天明の大火により焼失した。 1862年、転寺の沙汰がある。 1863年、現在地に移る。 1864年、会津藩士・山本覚馬は、寺内に会津藩洋学所を開設した。他藩の者にも門戸を開いたという。 ◆浄立 安土・桃山時代の真宗の僧・浄立(?-?)。詳細不明。1575年、長徳寺を創建した。 ◆山田 宗徧 江戸時代前期の茶人・山田 宗徧(やまだ-そうへん、1627-1708)。男性。宗円、周学(しゅうがく)、周覚。父・長徳寺4世・明覚(みょうかく)、母・山田監物(松江藩主・堀尾忠晴重臣)の娘。寺を継ぐ。その後、茶道を志し還俗、小堀遠州に入門した。1644年、18歳の時、千宗旦に弟子入り。1652年、皆伝を受け、鳴滝・三宝寺に「四方庵」を営む。宗旦から千利休伝来の「四方釜」を譲られた。大徳寺・翠厳和尚から「四方庵」の茶号を贈られた。1655年、宗旦の推挙で、三河国吉田藩・小笠原忠知の茶頭となり、「不審庵」「今日庵」「力囲斎(りきいさい)」の号を与えられる。4代に仕え、臨済寺で参禅得道、「栽松庵」を設けた。飯村、小坂井に大名接待の茶屋を設けた。1697年、吉田より江戸・本所に移り、宗徧流茶道を興した。宗旦弟子・吉良上野介義央の茶事指南になる。播州赤穂浪士・大高源五(変名・脇屋新兵衛)が宗徧に弟子入りする。宗徧より吉良邸での茶会の日を聞き、1702年、赤穂浪士は討入を決行した。宗旦四天王の随一。江戸で死去した。著『茶道便蒙(べんもう)抄』など。81歳。 ◆山本 覚馬 江戸時代後期-近代の会津藩士・政治家・山本 覚馬(やまもと-かくま、1828-1892)。男性。初名は義衛、号は相応斎。会津若松(福島県)の生まれ。父・会津藩士・砲術指南役・山本権八、母・佐久の長男。妹・八重は新島襄の妻、娘は山本久栄。9歳で藩校・日新館に学ぶ。激剣・槍術に秀で、砲術を林安定(はやし-やすさだ)に学んだ。1853年、安定の江戸出府に従う。22歳で佐久間象山の塾に入る。武田斐三郎(あやさぶろう)、勝海舟らと交わる。25歳で江戸・大木衷城に蘭書、江川太郎左衛門(坦庵)に洋式砲術を学ぶ。1856年、会津に戻り、藩主・松平容保の命で日新館教授、蘭学所を開設し教授になる。藩内の洋学忌避の守旧派を批判し、1年間の禁足処分を受けた。軍事取調役兼大砲頭取に抜擢される。洋銃の指導を自ら行う。1862年、京都守護職の藩主・松平に従い、京都・黒谷本陣で西洋式軍隊の調練に当たる洋学所を主宰した。1863年、海防の急を訴える『守四門両戸之策』を著し、全国6カ所への砲台設置を唱えた。1864年、旧2月、藩主・松平に従い上洛する。一向宗寺院(西洞院上長者上ル)に洋学所を開き、在京藩士が学んだ。7月、禁門の変で砲兵隊を率い戦功を挙げ、公用人に任じられる。この頃、失明同然になる。1866年、長崎で薩摩藩士・中沢帯刀と、ドイツ商人・カール・レーマンとの鉄砲購入交渉を行う。西周(にし-あまね)と交わる。1868年、旧1月、鳥羽・伏見の戦いで、薩摩藩邸(現・同志社大学今出川校舎)に幽閉される。旧5月、薩摩藩主・島津茂久への「管見」を、野澤雞一に口述筆記させ建言した。勧業策、人材育成、医療など国際社会での日本の22の施作を示した。仙台藩邸の病院に移され、岩倉具視の訪問を受ける。1869年、釈放された。京都府の顧問になる。1870年、京都府庁に出仕し、権大参事・槇村正直の正式な顧問に登用される。カール・レーマン、ルドルフ・レーマン兄弟の京都府雇い入れを働きかけた。学校・病院・医学校などの設立、大阪と北陸を結ぶ京都鉄道の敷設願書を当局に提出した。1872年、日本で最初の「内国勧業博覧会」を開催した。中国在住アメリカ合衆国の宣教師W.マーティンの『天道溯原』を読み影響を受ける。1873年、小野組転籍事件で拘禁された槇村の釈放を訴えた。1875年、6月、新島襄が覚馬を訪ねた。覚馬は、所有地の旧薩摩藩邸敷地を学校用地として譲渡すると申し出る。8月、新島と連名で「私学開業願」を文部省に出願した。同志社発起人の一人になる。9月、文部省より私学開業が認可される。11月、同志社英学校が開設された。1877年、府顧問を解かれ、1879年、第1回京都府会選挙で最初の府会議員になり、初代議長になった。1880年、府知事・槇村が地方税追徴を独断したため対立し、議長を辞して元老院議官に転じた。以後、同志社・新島を支える。1885年、京都商工会議所会長に就任する。同年、受洗した。1890年、新島の没後、同志社臨時総長として尽力する。65歳。 「同志社」の名は、襄と覚馬によって名付けられたとも、覚馬の発案ともいう。女子教育に貢献した。 墓は同志社墓地(左京区)にある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 長徳寺の説明板、『京都大事典』、『同志社山脈』 、『新編 同志社の思想家たち 下巻』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|