|

|

|

| 新日吉神宮 (京都市東山区) Imahie-jingu Shrine |

|

| 新日吉神宮 | 新日吉神宮 |

|

|

楼門  楼門   楼門  楼門  拝殿    本殿     北側の御神猿像、御幣を持つ狛猿。  南側の御神猿像、烏帽子姿で鈴と扇を持つ。    手水舎   飛梅(とびうめ)天満宮、祭神は菅原道真、後白河天皇が道真の飛梅の霊を祀ったという。  左から豊国神社(樹下社)、愛宕社と秋葉社、豊国神社は豊臣秀吉を祀る。   愛宕社と秋葉社  豊国神社(樹下社)  山口稲荷社  山口稲荷社  山口稲荷社  京都市午砲跡、正午を知らせた合図の大砲。  午砲、説明写真より  ご神木のスダジイ   御法楽の儀  参考文献: 『京都戦国武将の寺をゆく』 |

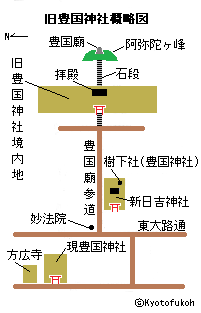

新日吉神宮(いまひえ/しんひよし-じんぐう)は東山、阿弥陀ヶ峰の西麓にある。かつて、「新比叡」(『平家物語』)、「今日吉」(『今日吉社旧記』)とも呼ばれた。 祭神は、平安時代の第77代・後白河法皇(1958年合祀)と皇居守護神山王七柱の大山咋命(おおやまくいのみこと)、賀茂玉依姫命(かもたまよりひめのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、田心比売命(たごりひめのみこと)、菊理比売命(くくりひめのみこと)、大山咋命荒魂(おおやまくいのみことのあらみたま)、賀茂玉依姫荒魂(かもたまよりひめのみことのあらみたま)、相殿に素戔嗚尊(すさのおのみこと)、大年神(おおとしのかみ)を祀る。 末社・飛梅天満宮は洛陽二十五社天満宮の一つ。 酒造、医薬、縁結びの神、交通安全、合格祈願、家内安全、方除け、厄除け、家出人足止め祈願、開運などの信仰がある。 ◆歴史年表 平安時代、1160年、第77代・後白河法皇が御所法住寺殿を造営し、その鎮守社として今熊野神社とともに、比叡山東坂本の近江日吉山王七神(日吉大社)を勧請したのが始まりという。初代別当(検校職)には、妙法院の僧・昌雲が任じられた。以後、新日吉神社は妙法院の管轄に入る。境内は現在地の南、智積院南(東山区今熊野瓦坂付近、日吉町)にあったとみられている。境内は広大で、平清盛の寄進により社殿が建立され、内陣に7つの神座が祀られていたという。法皇は当社を108回も参詣した。 1161年、後白河法皇は新日吉社の荘園の一つを昌雲に寄進する。 1162年、新日吉社新宮が完成し、第78代・二条天皇により、宮中の祭礼を再興した初の「小五月祭(こさつきのまつり)」が行われる。「新日吉小五月会」とも呼ばれ、勅祭になる。多くの大臣、公卿殿上人が奉仕した。以来、競馬、流鏑馬、闘鶏が行われる。 1163年頃、勧請されたともいう。(『平家物語』巻六) 平安時代末期、後白河法皇を初祖とする現在地(新日吉御所)から綾小路御所(下京区)を経て、再び現在地へ戻ったともいう。 鎌倉時代、1212年、後鳥羽上皇(第82代)の御幸がある。(『百練(錬)抄』) 1247年、第88代・後嵯峨上皇の御幸がある。上皇行幸に際し、競馬、田楽、獅子舞が催される。幕府より流鏑馬射手を召された。第89代・後深草天皇(1243-1304)なども度々参詣した。 1301年、社殿再建になる。 1307年、遷宮がある。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失している。以後、衰微した。 南北朝時代、1374年、室町幕府第3代将軍・足利義満は、観阿弥の能楽「翁(おきな)」を当社で初めて公開させたという。日吉式神能の初演になる。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)初期、智積院の北に移ったという。 江戸時代、1615年、豊臣家滅亡後、阿弥陀ヶ峰頂にあった豊国廟社が破却される。 寛永年間(1624-1644)、妙法院宮堯然(ぎょうねん)法親王は社殿を再興した。 1655年、妙法院宮堯然法親王により、豊国廟社の参道を塞ぐ形で、廟前(智積院北)に境内は移転、再建される。 享保年間(1716-1736)、神事が再興される。大仏門前の民家が神事を勤める。 近代、1868年、神仏分離令までは妙法院門主が別当を兼務していた。 1869年、神仏分離に伴い、妙法院より独立した。 1897年/1898年、8月、豊国廟再建にともない、参道の改修がありその南(現在地)へ境内は再移転になる。(『京都の歴史10 年表・事典』) 現代、1958年、祭神に後白河法皇の神霊が法住寺陵より遷され合祀された。 1959年、社名が新日吉神社より新日吉神宮に改名された。 ◆昌雲 平安時代後期の天台宗の僧・昌雲(?-?)。男性。藤原氏。父・御子左家(みこひだりけ)の公卿・歌人・藤原忠成(1073-1123)。天台座主・快修の甥にあたる。比叡山妙法院に住し、天台座主に就く。後白河上皇の信篤く護持僧になった。1184年、新日吉社検校職を妙法院に永代にわたり与えられた。 ◆堯然 法親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・堯然 法親王(ぎょうねん-ほうしんのう、1602-1661)。男性。幼称は六宮(ろくのみや)、俗名は常嘉(つねよし)、諡号は慈音院。父・第107代・後陽成天皇、母・掌侍持明院基子(持明院基孝の娘)の第6皇子。妙法院門跡。1603年、常胤法親王の資になり妙法院に入る。1613年、親王宣下を受けた。1616年、得度し堯(尭)然と号した。1623年、二品に叙せられた。1640年、天台座主、1645年、1653年と3度座主に任じられる。1655年、座主職は辞した。60歳。 書芸に通じた。 ◆藤島 宗順 江戸時代中期-後期の公家・神官・藤島 宗順(ふじしま-そうじゅん、1756-1821)。男性。石見。父・藤島宗韻。藤島家は代々、非蔵人を務めた。後桜町院(第117代)の蔵人になる。新日吉神社祠官も務める。著『藤島宗順日記』。66歳。 正六位上、勘解田判官。歌人・小沢蘆庵の門人だった。 ◆小沢 蘆庵 江戸時代中期-後期の歌学者・国学者・歌人・小沢 蘆庵(おざわ-ろあん、1723-1801)。男性。名は玄仲、通称は帯刀、別号に観荷堂。小沢芦庵。 難波(大阪府)の生れ。父・牢人・小沢喜八郎実郡(実邦とも)。本庄家に養子に入り本庄八郎と称した。13-14歳で京都・粟田に住み込み塾生になる。鷹司家に仕えた。30歳頃、冷泉為村、武者小路実岳に歌を学ぶ。後に、平明な表現「ただこと歌」を唱え、為村に破門された。京都の各所に移る。43歳で鷹司家に仕出を止められた。70歳で岡崎に移る。 伴蒿蹊(ばん-こうけい)、本居宣長、上田秋成、蒲生君平と交友した。弟子に香川景樹。寛政期(1789-1801)地下和歌四天王(ほかに澄月、伴蒿蹊、慈延)の一人。直弟子は250人にのぼる。国学者として尊王論を唱えた。「蘆かび」「六帖詠草」などを著す。79歳。 墓は元心性寺(左京区)にあり、歌の弟子・妙法院宮真仁法親王の筆による。新日吉神宮に、貴重な資料を蒐集した「蘆庵文庫」がある。 ◆豊国神社 境内社の豊国神社は、樹下社(このもと-の-やしろ)とも呼ばれる。豊臣秀吉を祀る。徳川時代、豊国廟社が破却された際に、密かにご神体が当社に遷されたという。 樹下社は主祭神の妻神の別名丸という。また、秀吉の幼名「日吉丸」と新日吉社、木下藤吉郎が樹下社にかけられているともいう。 ◆建築 本殿、拝殿、神楽殿、楼門、末社・飛梅天満宮、樹下社、愛宕秋葉社などが建つ。 ◈「本殿」は、江戸時代後期、1835年の改造による。流造。 ◆文化財 ◈安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾天皇(1596-1680)宸筆「神号(新日吉権現)」。 ◈江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)-幕末の当社神主・藤島家の『非蔵人日記』。 ◈「芦庵文庫」は、当社の祠官・藤島家所蔵だった。江戸時代中期-後期の小沢芦庵(1723-1801)本人、その門流、交友者らの多数の歌集、稿本、浄書本、書簡などがある。 ◈江戸時代の本居宣長(1730-1801)筆「藤島家宛書状」、上田秋成(1734-1809)筆『天明京やきの記』『生立ちの記』。 ◈江戸時代後期、1798年、妙法院より樹下社(このもとのやしろ)に寄贈された、長谷川等伯(1539-1610)筆の絹本著色「豊臣秀吉像」1幅。 ◈絵巻物「小五月会図」1巻。 ◈剣鉾「五番鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1798年であり、身153㎝、茎42㎝、全長195㎝になる。茎は継がれており、元は11㎝になる。 ◆御神猿像 本殿前に狛猿がある。北側の猿は、御幣を肩に担ぐ。南の猿は、鈴と扇を持つ。1935年に安置された。 現在、神猿像は金網で囲まれている。かつて、夜になると猿が動き出していたため、封じるためという。 ◆樹木 ご神木のスダジイがある。樹齢500年-800年ともいう。現代、2004年に京都市保存樹に指定された。 オガタマノキがある。 ◆小五月祭 平安時代後期、1162年に、第78代・二条天皇により、宮中の祭礼を再興した初の小五月祭(こさつき-の-まつり)が行われる。新日吉小五月会とも呼ばれ、以後、勅祭になる。 鎌倉時代前期、1212年以来、5月9日に催された。競馬・流鏑馬・田楽などが行われ、後鳥羽上皇の御幸以来、上皇御幸が慣例になった。 現在は新日吉祭(5月第2日曜)が催されている。神幸出立の儀の後、馬場御供(ごく)の儀では、鳳輦(ほうれん)が馬場まで出御する。その前で、妙法院門跡による御法楽の儀が行われる。妙法院僧と神職が交互に仏事・神事を行い、互いに挨拶を交わす。これは、神仏習合期の名残になる。その後、鳳輦・鉾・稚児・甲冑武者の行列が氏子地域(東山区・下京区)を巡行し、厄除けの粽を配る。 近世には、剣鉾は一番鉾-七番鉾の7基が各町で護持されていた。神幸列では籤取りにより順番を決めて供奉した。昭和期(1926-1989)初期から1955年-1964年に、剣鉾巡行は中断する。2010年より六番鉾が復活し、東山系の鉾差しが招かれている。一番鉾・二番鉾・四番鉾・五番鉾は各町で飾られる。四番鉾は台車に載せ町内を曳行される。 ◆年間行事 新日吉祭(小五月会)(5月第2日曜日)。 *年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼 京都 14 妙法院/三十三間堂』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の地名検証』、『賀茂文化 第4号』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『剣鉾まつり』、『京都 神社と寺院の森』 、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|