|

|

|

| 向日神社 (京都府向日市) Muko-jinja Shrine |

|

| 向日神社 | 向日神社 |

|

|

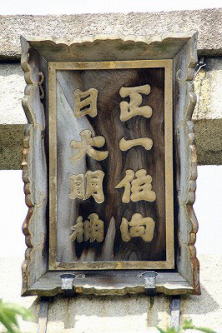

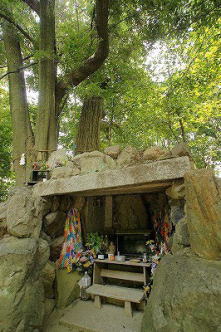

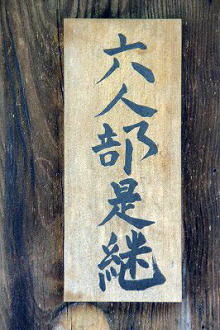

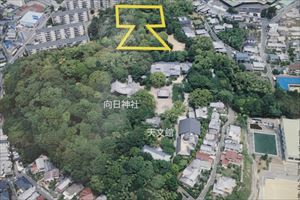

神額は「正一位向日大明神」と掲げられていた。  参道  参道と舞楽殿  舞楽殿    徳川葵紋も見える。  拝殿、本殿   勝山稲荷社  勝山稲荷社、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、商売繁盛の信仰を集める。さらに北に元稲荷社が祀られている。  天満宮社、菅原神、大歳神、屋船神、学業成就の信仰。   五社神社、大己貴神、武雷神、別雷神、磐裂神、事代主神  祖霊社   向日神が影向したという磐倉   勝山身代不動尊  春日神社、武甕槌神、斎主神、天津兒屋根尊、姫大神  増井神社  増井神社、向日八大龍王大神  増井神社の御神水、火雷神の荒魂神を祀る井戸がご神体となっている。  御霊神社、伊邪那岐尊、伊邪那美尊  向日大明神(右)、秀九大明神  鶏冠木(かえるで)の苑  宮司の六人部家の屋敷  六人部是継、現在の宮司は95代目に当たる。  参道、200mほど緑の回廊が続くゆるやかな上り坂となっている。春には桜並木となる。   日像上人説法石、鳥居手前、南にある。  境内の大グス  勝山公園からの北の方角の眺め  境内に隣接している勝山公園の前方後円墳「元稲荷古墳」、右手が後円墳となる。  元稲荷古墳、前方後方墳の平面形状  黄色い実線が元稲荷古墳、その下(南)に向日神社がある。向日市教育委員会の案内板より  元稲荷古墳より出土した特殊器台形埴輪、壺形埴輪、4世紀初(京都大学総合博物館蔵)  元稲荷古墳より特殊器台形埴輪、4世紀初(京都大学総合博物館蔵) |

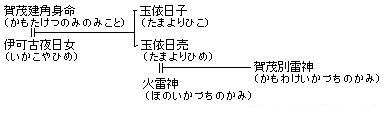

向日神社(むこう-じんじゃ)は、明神さんとも呼ばれる。旧向日町の産土神として崇敬された。 境内は、向日丘陵地にある。隣接する勝山公園には、前方後円墳が遺されている。地名の向日(むこう)は当社に由来する。 祭神は、向日神(むかひのかみ)、火雷神(ほのいかづちのかみ)、玉依姫命(たまよりひめのみこと)、初代・神武天皇(じんむてんのう)の四神を祀る。旧府社。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「乙訓郡十九座 大五座 小十四座」の「乙訓坐大雷神社」の「火雷神社」、「向神社」に比定されている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 年代不詳、かつて向津日山(向日山)には、山城国乙訓郡向神社(現在の向日神社)、乙訓坐火雷神社(角宮神社)の二社が鎮座した。向神社、火雷神社は、それぞれ「上ノ社(上社)」、「下ノ社(下社)」と呼ばれた。上ノ社は五穀豊饒の神として、下ノ社は祈雨、鎮火の神として朝廷の崇敬篤い神社だった。(『向日社略記』) 飛鳥時代、702年、旧7月、山背国乙訓郡火雷神(向日神社)、旱ごとに祈雨に霊験あり、以後大幣・月次幣の例に入れる。(『続日本紀』) 奈良時代、718年、養老年間(717-724)とも、向神社(上ノ社)の社殿を改築し、玉依姫命、神武天皇が合祀されたという。また、同年、火雷神社(下ノ社)は、社殿新築にあたり、玉依姫命と神武天皇を合祀したという。(社伝) 平安時代、物集女街道が敷かれた際に、遷座されたともいう。 859年、従五位下の神階を受けた。(『三代実録』) 927年、『延喜式』神名帳に「向神社」とある。 1165年、山城国で松尾社と並び「向社 随仰事」とある。(永代文書「神祇官諸社年貢注文」) 中世(鎌倉時代-室町時代)、境内は地域の一揆蜂起の場になる。 鎌倉時代、1221年、第82代・後鳥羽上皇が、鎌倉幕府討幕のために挙兵し敗れた承久の変により、下ノ社の社殿は焼失した。そのため下ノ社は、神宝、古文書などを上ノ社に預ける。 また、1275年、社殿が荒廃し、下ノ社の再興はなされなかった。上ノ社に向日神、火雷神、玉依姫命、神武天皇が併祭されたともいう。下ノ社は上ノ社に合祀され相殿に配祀されたともいう。 室町時代、1418年、現在の本殿が建てられた。(棟札) 1422年、本殿が上棟になる。(棟札) 1480年、境内は、徳政土一揆の蜂起の場になる。(『山科家礼記』) 1484年、現在地に下ノ社は再興され、井ノ内の産土神として祀られる。その後、上ノ社、下ノ社で神宝をめぐる対立が起こる。 1497年、乙訓郡の国人を代表国とする西山惣国(1487年結成)の会合が度々行われた。(「東寺百合文書」) 安土・桃山時代、1585年、羽柴秀吉は朱印状27石を与えた。(「向日神社文書」) 1592年、豊臣秀吉の文禄の役の際に、京都を出発した兵の最初の休憩地になる。当社で秀吉は秀次に馬印を渡した。 近代、1883年、ご神体は下ノ社(角宮社)に遷されたという。ただ、火雷神の荒御魂は、向日神社の西端の境内末社・増井神社にいまも祀られており、ご神体は井戸になるという。 現代、1960年、元稲荷古墳の発掘調査が行われた。 1970年、元稲荷古墳の発掘調査が行われた。 ◆六人部 是香 江戸時代後期の向日神社祠官・国学者・神道家・歌学者・六人部 是香(むとべ-よしか、1798/1806-1864)。男性。通称は縫殿、美濃守、号は葵舎、篶舎(すずのや)。山城国(京都府)の生まれ。父・向日神社の神職・忠篤の3男。幼少に父と死別し、伯父・向日神社祠官・六人部節香(ときか)の養子になり、職を継いだ。1823年、江戸の平田篤胤門に学び、神道思想を受け継ぐ。第121代・孝明天皇に著『顕幽順考論』を進講し、国学校の創立にも関わる。晩年、子・是房に神社を譲り、京都三本木に皇学の「神習舎」を開く。弟子に、坂本龍馬、副島種臣、中岡慎太郎、太田垣蓮月などを輩出した。著『産須那社古伝抄』、歌格研究の『長歌玉琴(たまごと)』など。66/58歳。 平田派関西の重鎮の一人、民間の産須那(うぶすな)神の役割を強調した。 ◆伝承 祭神にまつわる伝承がある。 ◈大歳神(おおとしのかみ)の子、御歳神(みとしのかみ)が峰に登り、向日山と名付けた。神は永く鎮座し、田作りを奨励したという。やがて、御歳神を向日神というようになった。社は、山城国乙訓郡向神社と称されたという。なお、『古事記』上巻には「大年(おおとし)神」が「白日神」とあり、これは「向日神」の誤記ともいう。江戸時代の本居宣長(1730-1801)以来、主張されてきた。また、白日神とは新羅の神の子、志呂志(しろし)神ともいう。現在、灰方(はいがた、西京区)に大歳神社が祀られている。その子神であり、出雲系の神になる。 ◈火雷神社は、初代・神武天皇が大和より山城国に移った時、この向日山麓に社を建て、火雷大神を祀ったという。火雷大神と玉依姫命の間に、賀茂別雷神が生まれた。(『山城国風土記』逸文)。ただ、近代、『神名帳』中の乙訓坐火(大)雷神社の元宮とは、現在の角宮神社(すみのみや、長岡京市)と比定され、火雷神社は、中世初頭に向日神社に遷座されたという。 ◈旱の際に火雷神に対して祈雨が行われていた。飛鳥時代、702年旧7月には、頻りに微験ありとして、「大弊・月次幣例にいれるべし」とある。(『続日本紀』) ◆長岡京 奈良時代、784年-794年、第50代・桓武天皇の勅命により、山城国乙訓郡に長岡京が遷された。 現代、2010年、境内東200m地点で、長岡京第一次内裏の遺構の一部が発掘された。かつての境内地は、南北数100mの規模を有していた。建都の際に、境内の一部を差し出したとされる。その際に、桓武天皇は丹波地方の土地を寄進したともいう。現在の福知山には当社歴代宮司・六人部(むとべ)家に因む、「六人部」(福知山市字長田、大内、三俣)の地名も残されている。 ◆座 室町時代、諸豪族の潜入に対して、近郷の農民は、田畑の収奪を恐れ、神社に施入れし、それを阻止しようとした。 その後、神社への感謝のために、農民の組織「座(惣)」が作られる。土地を出し合い、その収入を財源とし組織を維持していた。最長老は「総一老」と呼ばれた。4月1日には、村の行政も決定し、自治組織的な意味もあった。 室町時代後期、1478年、乙訓地方に入る細川政元家臣に対して、それを阻止するために、国人、地侍により乙訓郡の国一揆が起きる。1498年、政元の夫役の要求に対し、向日神社において惣の寄合が行われている。当時、「惣国」内では、「国」の寄合が開かれ、年寄衆という指導者がいたという。 400年以上も経た現在もなお、座は存続している。向日神社の「特殊神事」を司る。各座の長老5人が本殿に招かれる「年頭祭(ねんど)」、神前に舌餅(小判形の餅)と「花平」(はなびら、薄い円形の餅)を供える「索餅祭(さっぺ)」の神事がある。 ◆勝山稲荷社 境内に勝山稲荷社が祀られている。祭神は倉稲魂命(うかのみたまのみこと)になる。江戸時代中期、1711年に創建された。当初は、前方後円墳後円部の上に祀られていた。(『山州名跡志』)。その後、古墳前方の現在地に遷された。祖霊稲荷になる。商売繁盛の信仰を集める。 ◆六人部家 六人部(むとべ)家は、平安時代以来、代々にわたり向日神社(上ノ社)の宮司を務めてきた。それ以前は、下ノ社の宮司を務めていた。 鎌倉時代前期、1221年の承久の変で下ノ社が焼失し、六人部家は一時、丹波に逃れている。その後、上ノ社の宮司を務めたという。 六人部家に六人部是香(むとべ-よしか、1798-1864)がいる。幕末の向日神社の神職であり、国学者だった。 ◆建築 本殿覆屋内に本殿、幣殿、拝殿が連結している。 ◈「本殿」(重文)は、棟札により、室町時代前期、1418年に建築され、この時代の流造を代表する。蟇股に雲竜、牡丹などの透彫りがある。垂木、桝組、虹梁などの木割に室町時代の特徴がある。なお、近代、1920年に創建の明治神宮の本殿は、当社本殿を1.5倍に拡大し設計された。三間社流造、檜皮葺。 ◈「拝殿」は、江戸時代前期、1625年に建立された。中央に1間の唐破風、檜皮葺の車寄(向拝)がある。5間2間。一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「舞楽殿」は、江戸時代前期、1625年に建立された。3間四方。 ◆文化財 ◈平安時代中期、904年の識語を持つ紙本墨書粘葉装の『日本書紀 神代紀下巻』(重文)は、藤原清貫(ふじわら-の-きよつら、867-930)筆と奥書に印されている。ただ、室町時代の書写による。清貫は、901年の昌泰の変、右大臣・菅原道真の追放に関わったとされる。930年、清涼殿落雷事件で直撃を受け即死した。道真怨霊の祟りと噂された。 ◈安土・桃山時代、1583年の六人部宗重撰「向日神社二所御鎮座記」。 ◈平安時代の小野道風(894-967)筆という額「正一位向日大明神」。 ◈豊臣秀吉、徳川歴代将軍のご朱印状など。 ◈石鳥居は石田三成寄進ともいう。 ◈拝殿と幣殿の間の板壁に狩野派の板絵がある。 ◆向日明神 向日明神に関わる伝承がある。 ◈金蔵寺(西京区)開創にまつわる伝承が残る。 ▪隆豊は、豊前国求菩提山で夢に聖観世音が立ち、都の西方、小塩山山腹の浄地に、一宇を建立せよとのお告を受けた。隆豊は山を後にして乙訓の地を訪れる。禅師が初めて山に上った時、弓矢を手にした老翁(向日明神)が松(向日明神影向松)に現れた。翁は谷川を渡ろうとしていた金色の鹿を目がけて矢を放つ。矢は傍らの楠の大樹に当たり、矢を引き抜くと傷跡から光明がほとばしる。2人はこの木が霊木であることを感じ、霊樹より天狗の爪で十一面千手千眼観音像を彫り出した。当山の本尊として安置し、第44代・元正天皇の勅により金蔵寺を開山したという。(『金蔵寺略縁起』) 残りの3本の矢は、大歳神社、角宮神社、勝山(向日神社)に落ちた。このため、向日明神は勝山に留まるとして消えたという。向日明神が出現したという向日明神影向松は、鐘楼近くにあり現在は枯死した。 ▪向日神社に祀られている大歳神(おおとしのかみ)の子・向日神(むかひのかみ)出生にまつわる伝承が残る。飛鳥時代、第42代・文武(もんむ)天皇の頃(在位 :697-707)、第3皇女は、8歳の時に病に罹る。諸国巡礼の後、西岩倉山中、三の滝(産滝、産ノ滝)傍に庵を結んだという。夢に少年が現れ、鏡を渡し、皇女の懐中に納めた。皇女はやがて懐妊し、男児を産む。子は「中松(なかまつ、幼名は楠松丸とも)」と呼ばれた。だが、皇女により子を育てることはかなわず、山中に捨てられた。この子が向日神という。 ▪なお、金蔵寺の護摩堂北の湧水「石井(いわい)」、「雲生水(うんじょうすい)」の水脈は、向日神社の「増井(ますい)」に通じているとされる。かつて、石井の水を汲み替えると数日して増井の水が濁ったという。 ▪三の滝の下流にある「烏帽子岩」には、奈良時代、784年、長岡京遷都に際して、この地に拝殿を建て、向日明神を祀ったという。 ◈大酒神社(右京区)本殿に木枯(こがらし)神社が合祀されている。 広隆寺の旧本尊・薬師如来像は、向日明神の作という。像が乙訓郡より広隆寺に迎えられた際に、広隆寺門前西南の大槻に影向(ようごう)した。忽ちその木が枯死したため、神霊を遷して祀った。その後、木は再び繁茂したため、木枯明神と称された。(『広隆寺縁起』) ◆参道 大鳥居より並木の参道(248m)がある。桜、ツツジ、楓などが植えられ、四季折々の名所になっている。 ◆日像上人説法石 「日像上人説法石」は鳥居手前、南にある。 日像(にちぞう、1269-1342)は、鎌倉時代後期-南北朝時代の日蓮宗の僧であり、下総国の出身だった。日朗、日蓮の弟子になり、京都で布教した。比叡山の圧迫により、3度都より追放された。鎌倉時代後期、1321年に四条櫛笥に妙顕寺を建立する。洛中を追放された日像が西国に赴く途中、向日神社の前に差し掛かかった。明神が鳩や老翁になり現れ、教えを請うたという。日像は村人に説法を行った際に、この「説法石」に腰かけたともいう。 かつて参道の中程にあり、その後、現在地に移された。なお、本法寺(上京区)にも日像の「説法石」が移されている。 ◆増井 向日山西麓に「増井(ますい)」という井泉があり、いまも湧水している。向日神の供御水とされた。 ◆元稲荷古墳 境内に隣接して勝山(かつやま)公園があり、前方後円墳「元稲荷古墳」が保存されている。かつて、向日神社の本殿は、古墳を背景にしていた。(『都名所図会』)。墳上には末社・稲荷社が祀られていた。 古墳時代前期、4世紀(301-400)初頭の前方後円墳であり、乙訓では最も古いという。向日丘陵の尾根に南北に築かれている。墳墓は葺石が貼られ、後方中央の竪穴式石室からは、鉄製武器、工具手、土師器が出土した。前方部墳丘中央には、円筒埴輪・朝顔形埴輪の祖形である特殊器台形埴輪、特殊壷形埴輪が立てられていた。これらの埴輪は少数が検出されている。 弥生時代の終わり頃の古墳の形を伝え、前期古墳の中で、最も古い様相を示しているという。全長94m、前方部、二段築成、高さ3m、幅46m。後方部、三段築成、高さ7m、一辺52m。 ◆向日山・勝山 向日山(むこうやま/むかいやま、63.6m)は、境内の背後にある。弥生時代の高地性集落遺跡「北山遺跡」がある。歌枕としても知られた。 明神山であり、入会山でもあった。江戸時代前期、1634年の近郷11村代表による「定書」には、樹木伐採などを厳しく禁じている。 勝山の呼称について伝承がある。羽柴秀吉が、朝鮮出兵に際して神前を通過した際に、社殿のある山の名を尋ねたという。社人が「勝山」と返答した。秀吉は大いに気に入り、以後、山は勝山と名付けられたという。(『山城名跡志』) ◆自然 本殿の北側の古墳周辺にカシなどがある。現代、1997年、京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「向日神社」として選定された。 ソメイヨシノなどのサクラがある。 ◆鶏冠木・鶏冠井 境内に「鶏冠木(かえるで)の苑」の跡地が残されている。 170年前に本殿があり、その後、ヤマザクラと楓の森になり、戦前までは土俵もあったという。 この鶏冠木とは、楓(かえで)の古名という。 また、当社の「神出(かみいで)」の伝承が、「かいで」になり、向日の古代地名「鶏冠井(かいで)」に繋がったともいう。「かえるてい」「かいて井」「かてい」とも記された。 また、鶏冠樹(かひるでのき)が楓なのは、鶏冠(とりさか/とさか)からの連想ともいう。ほかにも、鶏冠井は清泉の傍らにあった老木の楓に因むともいう。鶏が井筒にとまり水に映ったことに因むなどともされた。 ◆年間行事 念頭(ねんど、座の祭り)(4月15日)、例祭(3日前、神幸祭「おいで」では、本社から鶏冠井(かいで)御旅所、上植野御旅所へ、還幸祭では上植野御旅所から本社へ戻る。)(5月第2日曜日)。夏越祓(7月31日-8月1日)。 索餅(さっぺい)祭(神前に餅を供える)(毎月6日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 2』、『京都おとくに歴史を歩く』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『洛中洛外』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

|