|

|

|

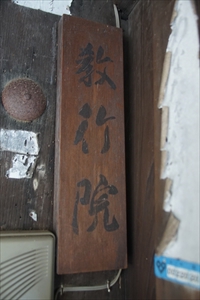

| 教行院〔本法寺〕 (京都市上京区) Kyogyo-in Temple |

|

| 教行院 | 教行院 |

|

|

|

教行院(きょうぎょう-いん)は本法寺の塔頭の一つになる。親師法縁の寺であり、室町時代前期-後期の日蓮宗の僧・日親(1407-1488)を縁祖とする。この法縁寺院は全国に約700寺ある。 日蓮宗、本尊は一塔両尊を安置する。 ◆歴史年表 室町時代、1476年、4月8日、教行院日禅の創建による。 2世・日受(?-1598)の時、本山四院家中第一といわれた。 1571年、長谷川等伯は、本山・本法寺を頼り妻子と共に上洛し、教行院を宿院としている。 安土・桃山時代、1587年、本山とともに現在地に移転した。 江戸時代、1788年、天明の大火で焼失する。 13世・日演(?-1816)の時、復興した。 ◆日禅 室町時代後期の日蓮宗の僧・日禅(?-1526)。詳細不明。教行院日禅。日親の弟子という。広瀬・妙本寺を創建し、摂州方面で布教した。本山・本法寺の一角に堂宇を築き宿坊としたのを始まりにする。1476年、教行院を創建する。 ◆日受 室町時代後期の日蓮宗の僧・日受(?-1598)。詳細不明。教行院2世の時、本山(本法寺)四院家中第一といわれた。僧都法印。89歳。 弟子に教蔵院開山・日悦(?-1615)、伏見の本教寺の開山・日出(?-1598)などを輩出している。 ◆長谷川等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。本姓は奥村、通称は又四郎。 能登国(石川県)七尾(ななお)の生まれ。父・能登畠山家家臣・奥村文之丞宗道。染め物屋・長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、養父・養母が亡くなり、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1579年、妻を失う。1589年頃、大徳寺の牧谿(もっけい)画と出遭う。1590年、仙洞御所対屋障壁画を、京都所司代・前田玄以は等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、永徳は急逝する。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、長谷川派を確立した。1599年、亡き子・久蔵菩提のために「仏涅槃図」を完成させた。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法橋、1605年、法眼に叙される。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。72歳。 長谷川派の祖。狩野派とともに、南宋の牧谿(もっけい)の絵に多大な影響を受けた。水墨画の最高傑作といわれる、1593年頃の「松林図屏風」(東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いた下絵とされ、能登の松林に海霧がかかる。画面の余白秀逸とされている。 等伯は、本法寺の10世・日通と親交があった。等伯は当寺の塔頭・教行院を宿坊にしている。本法寺に複数の作品、資料が残されている。 ◆本尊など ◈本尊は、「一塔両尊(題目宝塔・釈迦如来・多宝如来)合掌印を安置している。 ◈「祖像(説法像)」を安置する。 ◆文化財 本法寺23世・遠成院日近本尊がある。 ◆等伯 室町時代後期、1571年に、長谷川等伯は、養父・養母を喪い本法寺を頼り妻子と共に上洛した。 本法寺10世・日通(1551-1608)と親交があった。等伯は、塔頭・教行院を宿坊にして作画を行ったという。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『日蓮宗寺院大鑑』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|