|

|

|

| 尊陽院〔本法寺〕 (京都市上京区) Sonyo-in Temple |

|

| 尊陽院 | 尊陽院 |

|

|

ムラサキシキブ  フジバカマ   まえかけ地蔵菩薩尊  まえかけ地蔵菩薩尊  まえかけ地蔵菩薩尊  まえかけ地蔵菩薩尊  まえかけ地蔵菩薩尊  まえかけ地蔵菩薩尊  まえかけ地蔵菩薩尊   玄関         本堂内陣・客殿  本堂内陣、雲龍図  本堂外陣、祈りの天井画  祈りの天井画  祈りの天井画、アサギマダラ  祈りの天井画  祈りの天井画  祈りの天井画  祈りの天井画    客殿  客殿  客殿  客殿「無量寿」  客殿  客殿  客殿  庭園   庭園  庭園  【参照】アサギマダラ、フジバカマ  【参照】本山・本法寺の庭園  【参照】本山・本法寺の庭園  |

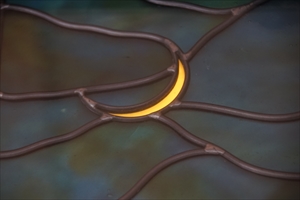

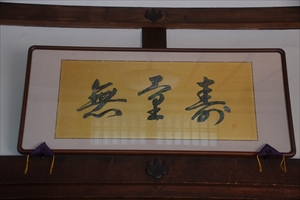

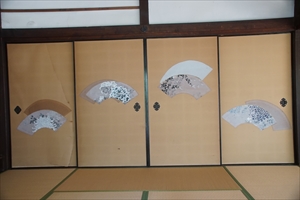

本法寺の境内東に、塔頭・尊陽院(そんよう-いん)がある。親師法縁の寺であり、室町時代前期-後期の日蓮宗の僧・日親(1407-1488)を縁祖とする。この法縁寺院は全国に約700寺ある。 日蓮宗、本尊はお題目「南無妙法蓮華経」を安置する。水子供養の信仰を集める。色鮮やかな様々な御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 安土・桃山時代、1575年、4月6日、本法寺の塔頭として尊陽院日恵を開山として創建された。 1587年、豊臣秀吉により現在地に移転になる。 江戸時代、1788年、天明の大火により堂宇は焼失する。その後、塔頭の中で最初に12世・日元により再興される。 現代、一時無住になり荒廃した。 2008年、現在の住持・30世・伊丹瑞彰(ずいしょう、日慶[にっけい])・理恵(りけい)夫妻により再再興が始まる。 2022年、Mais(マイス)により天井画が完成した。夏より公開が始まる。 ◆日恵 安土・桃山時代の日蓮宗の僧・日恵(?-?)。詳細不明。男性。尊陽院1世になる。1575年、尊陽院を開山したという。 ◆日元 江戸時代後期の日蓮宗の僧・日元(?-?)。詳細不明。男性。尊陽院12世になる。1788年、天明の大火後に、尊陽院を再興した。 ◆Mais 現代の美術家・アートディレクター・Mais(マイス、1982-)。女性。滋賀県の生まれ。Web制作会社で企業用のイラストを描く。2007年頃、Maisとして創作活動を始める。2017年、パリで個展を開催し、掛け軸を題材にした作品展示により反響を呼ぶ。 2018年度・2019年度、「文化庁こどもの育成事業アーティスト」に任命された。 琵琶湖畔にアトリエを構える。「祈りの彩」を題材に、多色・鮮やかな色彩を用いて表現する。特に赤色を好む。色彩により音の表現も試みる。絵画のほか、壁画・寺院の天井画・襖絵・掛軸・大津絵・花器・インテリア・アパレルなど多様な創作を手掛けている。 ◆本尊・仏像など ◈本尊内陣に、お題目「南無妙法蓮華経」を安置する。 ◈「祖像(説法像)」を安置する。 ◈「一塔両尊(題目宝塔・釈迦如来・多宝如来)」・四士像(安立行菩薩・浄行菩薩・上行菩薩・無辺行菩薩)」を安置している。 ◈厨子内に、「鬼子母神」を安置する。安産・子育の神の信仰がある。 ◆建築 旧「本堂」は、江戸時代後期、1788年の天明の大火後で焼失している。 その後、12世・日元の時に、本山・本法寺の余材を用いて再建されたという。西陣の豪商(染物屋)・矢倉某が寄進したという。 建物は庫裏、本堂、客殿(書院)が一体化している。 ◆まえかけ地蔵 「まえかけ地蔵菩薩尊」は、山門を入って左手に立つ。子どもを守護する。 周囲に小さな地蔵尊が数多く祀られ、数々の供え物がある。 ◆天井画 ◈内陣天井に水墨による「雲龍図」が描かれ、法脈を守護している。狩野派の作とされる。 ◈「祈りの天井画」は、外陣天井に描かれている。2022年に現代の美術家・mais(マイス)により制作された。 中央の大きな円内に、独特の色彩と造形により花々が描かれる。それを囲むように、4匹の瑠璃色の大きな蝶(アサギマダラ)が翅(はね)を広げる。その周囲の小さい金地の円内に、20の花々が咲き誇っている。 いずれも色を何層にも塗り重ねたという多色の彩りと、独特の造形により表現されている。 ◆庭園 ◈ 本堂の西側に枯山水式の庭園がある。白砂、苔地、石組、石橋、蹲踞、植栽などにより構成されている。背後の本山・本法寺の伽藍が借景になっている。 ◆アサギマダラ 「渡りチョウ」といわれるアサギマダラ(和名・浅黄斑蝶、英語名・chestnut tiger、学名・ Parantica sita)は、昆虫綱鱗翅(りんし)目マダラチョウ科に属する。和名は、浅黄色(浅葱色、淡青色)に透き通ったマダラチョウの意になる。 蝶の分布は、日本全土・朝鮮半島・台湾・中国・東南アジア・西北ヒマラヤ・カシミールなどという。日本・台湾種は、かつて亜種の一つとみられていた。現在では独立種ともいう。ほか4種の土着種がある。 翅(はね)の開張(90-100mm程度)は大きく大形の蝶になる。翅は非常に横長で、前翅は黒色地、後翅は赤褐色地に淡青白色の半透明班紋がある。雌雄の色彩・斑紋は同様であり、雄では後翅の後方に表裏に黒斑状の光沢のない性標がある。 母蝶は、幼虫の餌になるガガイモ科(双子葉植物リンドウ目)のキジョラン・カモメヅル・サクラランなどの葉の裏側に産卵する。年に3-5回は発生する。 南方・低地で羽化した成虫は、春季・夏季に北東・高地へ移動する。夏季は、高原地帯(標高1000m以上)が主な生息地になる。この間も定着せず、短・中距離の移動を繰り返す。晩夏-秋季に、蝶の子・孫世代は北上した低地・南へ移動する。休眠せずに1-2齢幼虫で越冬する。温暖な沖縄・奄美などでは、冬季でも成虫が見られる。これらの温暖地では夏季にはほとんど見られない。 北上する雄は、スイゼンジナ・スナビキソウ・海岸のモンパノキの幹の汁を吸う。夏季の高原ではヨツバヒヨドリ、秋季にはヒヨドリバナ・フジバカマなどにも集まる。これは、雄が雌を交尾に誘うためのフェロモン獲得のためとみられている。雄は、花蜜・葉などに含まれる、ある種のアルカロイド(植物塩基、塩基性窒素を含んだ有機化合物)を原料にして、体内でフェロモンを生成していると考えられている。 現在では、日本で唯一の「渡り」をする「渡りチョウ」として知られている。ほかに、南・北アメリカ原産種のオオカバマダラ(大樺斑蝶)がある。アサギマダラの飛翔は緩く、上昇気流を利用し上空に舞い上がり、風に乗る形で移動している。渡り途中で海面近くを舞い、海面にとまるという。その詳細については分かっていない。 1980年より「鹿児島昆虫同好会」は、捕獲した蝶個体に標識をつけて放すマーキング調査を行った。1981年に長距離移動が初めて確認された。鹿児島県種子島から飛翔した蝶は、福島県・三重県で再捕獲された。これまでの調査により、夏季-秋季にかけて東北地方から、東海地方、紀伊半島・四国、鹿児島県喜界島・沖縄方面へと移動していた。なお、現在のマーキングされた蝶の再捕獲の確率は1%程度とされている。 長距離移動例としては、2000年に台湾-日本間、2001年に日本-台湾間が見つかった。2002年には、本州-沖縄県・南大東島間(1000km)、2003年の本州-南大東島間では渡り日数わずか5日、四国-南大東島間は3日で移動していた。2005年-2006年、本州-小笠原諸島・父島、長野県-台湾台東沖の島・蘭嶼間(2000km)の移動も確認されている。2013年には、専門家らによる「アサギネット」は、大分県姫島村-北海道上ノ国町間(1200km)の渡りを確認している。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「尊陽院の物語」、ウェブサイト「尊陽院」、『日蓮宗寺院大鑑』、ウェブサイト「絵描きのmais | mai mais」、ウェブサイト「海を渡る蝶 アサギマダラ 2007年5月号 -ナショナル ジオグラフィック」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|