|

|

||

| * | ||

| 圓徳院 〔高台寺〕・三面大黒天 (京都市東山区) Entoku-in Temple |

||

| 圓徳院 | 圓徳院 | |

|

|

|

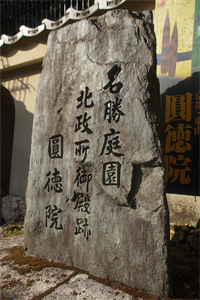

長屋門  「名勝庭園 北政所御殿跡 圓徳院」の石碑   唐門  唐門      方丈   書院  北庭、巨石を用いた庭になっている。  北庭の石組  茶室、北庭  桧垣の手水、北庭、室町時代のものという。笠石を横にし、上部を凹形に切った。   方丈前庭園(南庭)、1994年、現代の作庭家・北山安夫により作庭。   韋駄天立像、案内板より  千体地蔵、案内板より  南庭  秀吉好みという手水鉢

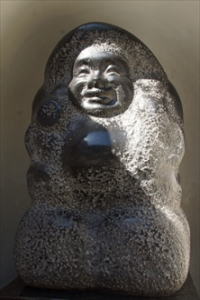

大黒天  歌仙堂  歌仙堂  歌仙堂  三面大黒天尊天  三面大黒天尊天  三面大黒天尊天  三面大黒天尊天  三面大黒天尊天   【参照】圓徳院界隈の「ねねの道」  【参照】「ねねの小径」 |

高台寺と「ねねの道」を隔てて、高台寺塔頭の一つつ圓徳院 (えんとく-いん)がある。 臨済宗建仁寺派。本尊は釈迦如来立像を安置する。 三面大黒天は、出世、勝利、学問、芸術、幸福、安全、無病息災、子授け、芸能上達、家運隆盛などの信仰を集めている。 ◆歴史年表 江戸時代、1605年、豊臣秀吉正室・北政所は、伏見城の化粧御殿、前庭をこの地に移築して移り住んだ。北政所の兄・木下家定は、北政所を警護するために、現在地に居館になる客殿(現方丈)を建立した。 1606年、高台寺が建立される。 1624年、家定の二男・利房は、北政所の住居だった化粧御殿を北政所より贈られる。御殿は、高台寺の塔頭・永興院に改める。その後、圓徳院の所管になる。 1632年、北政所没後9年目を経て、利房(足守藩主)により圓徳院が建立された。高台寺中興の祖・三江紹益(さんこう-じょうえき)を開祖にした。高台寺の塔頭になり、利房の法号「円徳院半湖休鴎」に因み圓徳院とされた。以後、木下家の菩提寺になる。 1682年、旧3月、妙法院門跡堯恕親王が桜見物している。(『堯恕親王日記』) 1789年、高台寺焼失に伴い、永興院から化粧御殿を高台寺に移す。永興院は庭園のみになり、圓徳院に吸収される。 1863年、高台寺は公武合体派の福井藩主・松平慶永(春嶽)の宿所になる。このため、倒幕派浪士により放火され、化粧御殿も焼失している。 現代、1978年以来、10年の歳月をかけ、現代の作庭家・北山安夫により北庭の整備が行われた。 1994年、北山安夫により方丈前庭が作庭される。 1996年、方丈が修復される。 2010年、「綴プロジェクト(文化財未来継承プロジェクト)」は、長谷川等伯筆「山水図襖」(重文)全32面の高精細複製品を完成させ同院に寄贈した。 ◆おね 室町時代後期-江戸時代前期のおね(1542-1624)。女性。寧、禰々、ねね、北政所(きたのまんどころ)、高台院湖月尼。尾張国(愛知県)の生まれ。父・杉原定利、母・朝日。織田家足軽頭・浅野長勝の養女に妹とともになる。1561年、14歳で織田信長の家臣・木下藤吉郎(豊臣秀吉)に嫁ぐ。藤吉郎とは幼馴染であり、当時としては珍しい恋愛結婚だった。人望も厚く、福島正則、加藤清正、浅井長政、黒田長政、加藤嘉明などの諸大名にも慕われた。1588年、従一位叙任。子はなく智仁親王を養子にする。1598年、秀吉は北政所の感謝のために、醍醐の花見を盛大に催した。その後、秀吉は亡くなる。側室・淀殿とともに、その子・秀頼を補佐した。同年に亡くなった実母・朝日の菩提寺・康徳寺を建立した。1599年、大坂城西の丸を退去し、京都新城(現在の仙洞御所)へ移り、豊国社、方広寺など秀吉ゆかりの社寺の運営・供養などを行う。京都新城の破却後は、三本木(京都御苑内白雲神社東裏)に隠棲する。1600年、関ヶ原の戦いで、兄弟も東西に分かれての戦いになる。1603年、落飾し、高台寺化粧御殿に移った。第107代・後陽成天皇より高台院の号を贈られる。1605年、現在の円徳院境内地に移る。1606年、秀吉菩提のために高台寺を建立した。この時、徳川家康の多大の援助があった。徳川と豊臣の対立に際し、調停も試みたが終生沈黙し、中庸の立場を守った。1615年、大坂城落城の際、高台寺より大坂で立ち昇る煙を見ていたという。現在の塔頭・円徳院の住房(北庭)で亡くなり、翌夕、高台寺霊屋内の土饅頭に葬られた。82歳。 ◆木下 家定 室町時代後期-江戸時代前期の武将・木下 家定(きのした-いえさだ、1543-1608) 。男性。孫兵衛。尾張国(愛知県)の生まれ。父・杉原定利、豊臣秀吉の正室・おね(北政所、高台院)の実兄。長男の勝俊は歌人・木下長嘯子。初め杉原家を継ぐ。後に名字を木下に改めた。妹・ねねの縁により秀吉に重用され、1587年、播磨、従五位下、肥後守に叙任される。羽柴氏・豊臣姓を授けられた。1595年、加増され、姫姫路城主、大坂城の留守居などに就く。1600年、関ヶ原の戦で高台院を警護し、徳川家康により移封され、1601年、備中足守(あしもり)藩主・木下家第1次初代になる。1604年、二位、法印に叙せられ浄英と号した。1605年、高台寺建立に伴い、境内に居館を建て高台院を守護した。 墓は建仁寺・常光院(東山区)にある。戒名「常光院前二位茂叔浄英法印」。66歳。 ◆木下 利房 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・木下 利房(きのした-としふさ、1573-1637)。男性。初名は勝義。若狭国(福井県)の生まれ。父・木下家定、母・杉原家次の娘の次男。豊臣秀吉に仕え若狭高浜に領した。1600年、関ヶ原の戦いで西軍に属した。東軍方の大聖寺城攻略戦に援兵を出した責により改易された。1608年、父没後、兄・勝俊と遺領を巡り争い、徳川家康に没収される。1614-1645年、大坂の陣で戦功を立てる。夏の陣で高台院の監視役として豊臣秀頼との交渉を制した。1615年、備中足守大名として復活する。法号は円徳院半湖休鴎。64歳。 ◆三江 紹益 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・三江 紹益(さんこう-じょうえき、 1572?-1650)。男性。京都の生まれ。道号は友林、友竹。徳川家康に信任され、経書を講じた。1598年/1608年、慈芳院、1604年、常光院の開山。1606年、建仁寺に入山、建仁寺295世になる。1608年(1614年とも)、久昌院、1615年、月真院、春光院、1616年、岡林院などを中興開山した。1624年、高台寺の中興開山、1632年、円徳院を開く。 北政所が帰依した。木下家定(北政所の兄)と親交があり、その子は紹益の弟子・紹叔になる。 ◆賢庭 安土・桃山時代-江戸時代前期の庭者・賢庭(けんてい、 ?-?)。詳細不明。男性。醍醐三宝院の作庭に関わる。義演准后の日記中、1602年に登場する。また、後陽成院(第107代)が「天下一の上手也」と称えた。小堀遠州配下になり、内裏、仙洞御所、金地院、加賀藩前田家の作庭などに携わった。高台寺塔頭・円徳院北庭を作庭したとされる。醍醐三宝院の庭に関わった「与四郎」と賢庭は同一人物ともいう。 ◆木下 長嘯子 室町時代後期-江戸時代前期の武将・歌人・木下 長嘯子(きのした-ちょうしょうし、1569-1649)。男性。名は勝俊、別号は挙白堂など。尾張国(愛知県)の生まれ。父・木下家定(北政所[高台院])の兄)の嫡男。少年時代より羽柴(豊臣)秀吉に仕え、1587年、19歳で播磨国・竜野城主になる。左近衛権少将。秀吉に従い、1590年、小田原攻め、1592年、文禄の役に加わる。1594年、若狭国小浜城主になる。1600年、関ヶ原の戦で豊臣秀頼の命により伏見城の留守を預かる。石田三成の挙兵により任務放棄した。1601年、徳川家康の怒りに触れ、北政所の嘆願により命だけは救われた。所領没収になる。京都東山霊山に32歳で隠棲し、剃髪し長嘯子と号した。山荘は北政所の援助により広大で、多くの文人が集った。晩年の10年間ほどは、洛西小塩に移る。 国学、漢学に通じ、細川幽斎に和歌を学ぶ。藤原惺窩、林羅山、九条道房、松永貞徳、堀杏庵、小堀遠州、安楽庵策伝らと交わる。自由清新な歌風で先駆になる。家集は『挙白集』など。 墓は高台寺山中(東山区)にある。81歳。 圓徳院・歌仙堂に坐像が祀られている。高台寺山中に葬られる。後世の松尾芭蕉が憧れ墓参している。 ◆長谷川 等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。本姓は奥村、通称は又四郎。能登(石川県)の生まれ。畠山家家臣・奥村家に生まれ、染め物屋を営む長谷川家の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画を描いた。1571年、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結んだ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1590年、前田玄以は等伯に仙洞御所対屋障壁画を描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊により覆した。1590年、永徳は急逝する。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺の障壁画を手掛け、長谷川派を確立した。法眼の位につき、徳川家康に招かれて江戸に着いた日に亡くなった。長谷川派の祖。72歳。 水墨画の最高傑作といわれる「松林図屏風」(東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いたという。祥雲禅寺の一連の障壁画(智積院蔵)などがある。 ◆北山 安夫 現代の造園家・作庭家・北山 安夫(きたやま-やすお、1949-)。男性。京都市の生まれ。1971年、京都産業大学経済学部を卒業し、京都小宮山庭園創作所に入る。小宮山博康に師事し、石組に秀でた。1975年、26歳で独立し、北山造園(京都市北区)を設立した。 京都では高台寺塔頭の園徳院(1978)、高台寺(1988-)、大徳寺塔頭の龍光院、建仁寺などの修復・監修し、京都平安遷都1200年記念事業の梅小路公園「十彩回廊粋」の作庭(1994)、ほか、愛知万博「愛・地球博」長久手会場の日本庭園石組み(2005)、イタリア・フィレンツェ、南アフリカ・ヨハネスバーグなどでも日本庭園を手掛けた。 ◆森 蘊 近現代の庭園史家・森 蘊(もり-おさむ、1905-1988)。男性。東京の生まれ。父・森慎一郎の6男。1928年、東京帝国大学農学部に入学、造園、建築史を学ぶ。1952年、奈良文化財研究所に入り、建造物研究室室長になる。桂離宮、修学院離宮、奈良・大乗院、円成寺、京都・浄瑠璃寺、法金剛院、平泉・毛越寺、観自在王院などの古庭園の文献、発掘、調査研究し、復元を行う。日本建築学会賞、日本造園学会賞を受賞した。著に『桂離宮の研究』『日本庭園の伝統』など。日本庭園史の基盤を築いた。83歳。 ◆藤井 湧泉 現代の水墨画家・藤井 湧泉(ふじい-ゆうせん、1964-)。男性。中国・江蘇省の生まれ。蘇州大学美術学院で水墨画を学ぶ。服飾デザインの職に就く。1992年、来日し、京都市立芸術大学大学院美術研究科に学ぶ。2017年、4年の歳月をかけ、相国寺・林光院に障壁画を完成させた。伊藤若冲に感化される。雅号は梅原猛による。高台寺、円徳院、一休寺にも作品がある。 ◆仏像 ◈本尊の「釈迦如来」は鎌倉時代作という。 ◈「韋駄天立像」がある。 ◈「千体地蔵」がある。 ◆建築 長屋門、唐門、庫裡、方丈、政所窯、北書院、歌仙人堂、三面大黒天、黒門などが建つ。 ◈「唐門」は、唐破風になる。 ◈「方丈」は、江戸時代後期、1795年以降に建てられた。現代、1994年、後藤佐雅夫の指導、山本長宏により解体修理された。居館が寺に改められたため、武家屋敷造になる。 ◆庭園 ◈「北庭」は、おねが伏見城より移築した化粧御殿跡の前庭だった。おねが住み終焉の地になっている。書院北庭(国の名勝)として遺されている。現代、1978年以来10年の歳月をかけ、現代の作庭家・北山安夫(1950-)により整備された。 枯山水式の庭は、かつて池泉回遊式であり、作庭は賢庭ともいわれ、後に小堀遠州が修復したともいう。当初、おねは川の流れを望んだという。川を再現することは実現しなかった。池は現在の3倍の大きさを有していた。 庭は、安土・桃山時代の作庭当初の原型をとどめるという。涸池に亀島(左)と鶴島(右)があり、それぞれの間は巨石の切石橋、石橋、3本が架けられている。亀島には右端に亀頭石、左端に亀尾石が据えられる。鶴島に架かる切石橋は鶴首石にもなっている。なお、鶴島、亀島が逆ともいう。 庭の東北部には、枯滝石組があり、築山と巨石群により、二等辺三角形に配置されている。滝口の右手に蓬莱石組(須弥山石組)、三尊石組を見せる。また、築山には楓が植栽され、紅葉の頃も美しい。 北西側、北書院脇の茶室の傍らに「檜垣(ひがき)の手水鉢」が置かれている。石造層塔の笠石を横にし、その面を凹字形に切り取った。室町時代(鎌倉時代とも)の宝塔とされ、数寄者に好まれた。 現在の植栽は、梅、椿、ツツジ、楓など8種、緑紅葉、紅葉も楽しむことができる。 ◈「方丈前庭(南庭)」は、方丈南にある。現代、1994年に庭師・北山安夫(1950-)により作庭された。枯山水式の白砂、岩組、植栽による。石組は庭園研究家・森蘊(もり-おさむ、1905-1988)、徳村宗悦作による。 秀吉好みという手水鉢がある。今川義元の親戚の西尾家に、秀吉が贈ったという。その後、当院に寄贈された。 ◈「岩蕗(いわぶき)の寺」としても知られている。イワブキの植栽がある。ユキノシタ、タマブキの別名になる。 ◆茶室 北庭脇に茶室がある。 ◆障壁画 ◈紙本墨画「山水図襖」32面(176.7×116㎝)(重文)がある。方丈は創建時のもので、安土・桃山時代、1589年の長谷川等伯(1539-1610)筆になる。 本来は絵が描かれない雲母(きら)で摺られた桐紋(桐花紋、太閤桐)を散らす唐紙に、雪景渓山水画が描かれた。近景に松・梅・梅樹林があり低い視点で描かれている。これは、室町時代中期の画僧・周文(?-?)以来の、水墨山水図の様式を継承している。背後に楼閣・寺院・山容が描かれている。全体に余白が生かされ、雲母摺の地の文様は降りしきる牡丹雪に見たてられている。現在は、デジタル複製を公開している。 逸話が残る。大徳寺・三玄院住職・春屋宗園(1529-1611)は、等伯の襖絵制作の依頼を受けた。だが、禅寺に絵は不要とする。方丈は選仏の場であり、風雅の席ではないとして断る。等伯は、住職の留守中に、客殿の襖に水墨により一気に描いたという。本来は36面存在した。等伯はその後、世に認められる。絵は、江戸時代後期に三玄院より圓徳院に移された。 ◈方丈室中に、木下育應(1944-)筆「松竹梅図襖」、上間の間、下間の間に志村正(1949-)筆「雪月花図襖」がある。 赤松燎(1922-1996)筆の遺作「白龍」は、龍にたとえた秀吉とそれを押し上げる荒波にたとえた武将を描く。 ◈北書院歌仙の間に、藤井湧泉(ふじい-ゆうせん、1964-)筆の「蓮独観襖絵」がある。 ◆文化財 「豊臣秀吉画像」、「大政所画像」、「北政所画像」がある。 ◆大黒天 「三面大黒天尊天」は、境内の北に隣接して祀られている。京都御苑(京都御所)から移築した。かつて豊臣秀吉の念持仏、守り本尊であり、福徳信仰により今日でも多くの信仰を集めている。 三面大黒天は、正面、向かって左面、右面と3つの顔を持つ。それぞれ福の神の大黒天、勝利・子宝の神の毘沙門天、学問・芸術の神の弁財天になる。この三天合体神とされている。一度拝すると、福、健、徳の三つのご利益が得られるという。 毎月3日の縁日には、秀吉に因み千成ひょうたんに願い文を書いて祈願法要されている。 ◆歌仙堂 歌仙堂は境内北にある。おねの兄・木下家定の長男・勝俊、長嘯子(ちょうちょうし)を祀っている。 ◆墓 木下家初代以来、歴代藩主の墓がある。木下利房、利当、延俊らの五輪石塔が立つ。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『拝観の手引』、『秀吉の京をゆく』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『京に燃えた女』、『京都のご利益めぐり』、『週刊 古寺を巡る 30 高台寺』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の 長谷川等伯』、『週刊 日本庭園をゆく 22 京都洛東の名庭 3 東福寺 高台寺 智積院』、『京の冬の旅 2021 -別冊旅の手帖』、ウェブサイト「北山造園」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||