|

|

|||

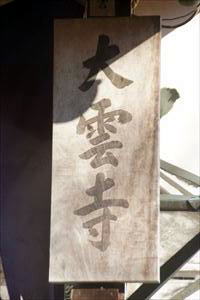

| 大雲寺 (京都市左京区岩倉) Daiun-ji Temple |

|||

| 大雲寺 | 大雲寺 | ||

|

|

||

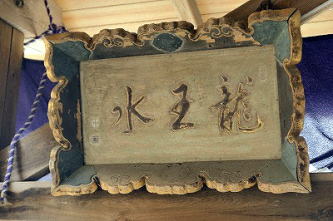

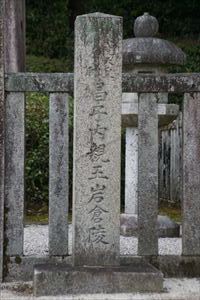

仮本堂       阿伽井堂双龍大権現  龍玉水  芭蕉句碑「いざさらば雪見にころぶ処まで」、岩倉の伊佐家により、江戸時代、1784年に立てられた。ただ、岩倉の句ではないともいう。   万里小路中納言藤房卿髪塔、寺の入り口左手の道路沿いにある。  万里小路中納言藤房卿髪塔  万里小路中納言藤房卿髪塔の宝篋印塔  【参照】三面石仏、参道入り口左の道路沿いに覆屋内に祀られている。  【参照】三面石仏、阿弥陀如来坐像  【参照】不動の滝(妙見の滝)  【参照】不動の滝(妙見の滝)  【参照】不動の滝(妙見の滝)、不動明王  【参照】不動の滝(妙見の滝)、妙見菩薩   【参照】閼伽井堂  【参照】閼伽井堂  【参照】閼伽井堂 【参照】閼伽井堂 【参照】閼伽井堂 【参照】閼伽井堂 【参照】閼伽井堂 【参照】閼伽井堂 【参照】閼伽井堂、出土した平安時代中期の宝相華文軒平瓦(京都市埋蔵文化財研究所)、解説板より  【参照】閼伽井堂  【参照】閼伽井堂  【参照】冷泉天皇皇后昌子内親王岩倉陵  【参照】冷泉天皇皇后昌子内親王岩倉陵   【参照】実相院宮墓地、義延法親王墓  【参照】実相院宮墓地  【参照】巌谷  【参照】巌谷 |

洛北岩倉にある大雲寺(だいうん-じ)は、「岩倉観音大雲寺」「石蔵寺」「岩倉の観音/岩倉観音」とも呼ばれた。山号は「紫雲山(しうん-ざん)」「石座山」という。『源氏物語』中の紫の上を見出した「北山のなにがし寺」の有力地になっている。 天台寺門宗系単立(天台証門宗)。本尊は十一面観音菩薩。 難病平癒、脳病平癒、心の病平癒、霊障除去などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、971年、旧4月2日、第64代・円融天皇が比叡山延暦寺講堂落慶法要の際に、霊雲を見て日野中納言・藤原文範を当地に遣わした。女婿・真覚(しんかく)を開山とし、広大な山荘を改めて創建した。山城国愛宕郡小野郷石蔵にあり、当初は實幢院と呼ばれたともいう。寺門派の園城寺(三井寺)の別院だったという。佐里卿が掲額「大雲寺」を書く。金色等身の十一面観音を本尊とした。(寺伝) 980年、岩倉・観音院を円融天皇の御願寺とし、勝算をその阿闍梨とする。また、天皇の勅願所とした。天皇行幸の際に、山の頂上に紫雲棚引いたことから霊地とし、大雲寺と改称される。 981年、寺門派の余慶が法性寺座主に任命され、山門派(延暦寺・慈覚門徒)と寺門派(園城寺・智証門徒)は対立する。延暦寺の良源ら山門派との対立により、余慶は門徒数百人とともに大雲寺へ移った。以後、大雲寺は寺門派の拠点寺になる。智証門徒は、大雲寺・竜雲坊(慶祚)、周辺の修学院(勝算)、解脱寺(勧修)、一乗寺(穆算)に分かれて住む。 985年、旧2月22日、境内に第63代・冷泉天皇皇后・昌子内親王の本願により、園城寺長吏・余慶を開基として大雲寺内に観音院が建立された。6堂(講堂[六観音、六天像] 、五大堂[五大尊像] 、灌頂堂[大日如来像] 、法華堂[普賢菩薩] 、阿弥陀堂[阿弥陀如来] 、真言堂[両界曼荼羅] )が創建された。南大門に是応寺(ぜおうじ)、北大門に福泉寺(ふくせんじ)などが建ち並ぶ。(『日本紀略』)。初代別当には真覚の子・文慶法印が任じられた。旧3月7日、円融天皇が御幸する。 993年、旧8月8日、余慶門徒千余名が比叡山を下り大雲寺に入る。 997年、旧4月18日、慶祚(けいそ)は石座明神ほか七所を大雲寺に勧請した。八所大明神と号した。 999年、旧12月1日、具平親王は姉・楽子内親王の周忌法要を行う。昌子内親王の荼毘式が催される。牛車・屏風・几帳を賜る。(『小右記』) 1002年、藤原行成は、三井寺より大雲寺(石蔵)に詣で、源成信に会う。(『権記』) 1008年、旧4月24 日、文慶阿闍梨は大雲寺別当になる。 万寿年間(1024-1028)、文慶は龍神の霊夢により「閼伽井」を得る。 1028年、「大雲寺四至(寺領の境界)」が確定した。(「大雲寺勘録」銘)。旧5月3日、慈覚大師が如法経供養を執行した砌叡岳より、紫雲たなびき大雲寺の紫雲と一つになった。これを見た明尊大僧正(円満院)が、当山の高峯に如法経を書写して埋め、以来、「如法経ヶ峰」「紫雲峯」と呼ばれた。 1041年、成尋(じょうじん)は大雲寺別当に就く。 1060年、新羅大明神を大雲寺に勧請した。 1069年、旧3月15日、第71代・後三条天皇の第3皇女が参籠し脳病を治癒する。 1072年、成尋が入宋する。 1074年、在宋僧・成尋は、経像などを大雲寺に寄送する。 1085年、大雲寺高峯に紫雲たなびく。如法経を埋めた。旧9月26日、地頭分・諸役検断権・堰料・河水権を大雲寺寺家が管領するとされ、東は安禅寺坂旧岡、西は篠原大道西端、南は木行坂峠、北は静原氷室山谷河越と定められる 。(「検非違使庁勘録状」) 1121年、旧5月27日、園城寺僧徒の延暦寺修行僧殺害により、比叡山衆徒は、観音院、園城寺、一乗寺に放火する。観音院はすぐに再建される。 1136年、旧3月12日、慈覚門徒により全焼した。以後、観音院は再建されなかった。 1163年、旧6月9日、鞍馬寺僧徒により伽藍焼失する。すぐに再興される。 建武の中興(1331-1336)頃、寺務管領の円満院が三井に移る。 南北朝時代、1334年、旧10月5日、藤原藤房(万里小路藤房)は大雲寺・不二房で出家する。 室町時代、寺は隆盛し、最盛期には一山三塔、七堂伽藍、49院、僧兵千人、荘園も10万石の大寺院となる。 1401年、義運(実相院12世)は成金剛院で大雲寺の事務管領する。 1411年、大雲寺境内に蘭若(らんにゃ、精舎)・実相院を造立する。以来、大雲寺の寺務管領は実相院が行う。 1443年、大雲寺は実相院の下知に従わなかった。(実相院文書「三位賴尚等起請文」 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 1474年、日野富子により伽藍が修造される。旧5月19日、実相院が応仁・文明の乱の戦火を避け、今出川小川より大雲寺・成金剛院の跡地(現在地)に移る。以後、実相院は大雲寺を兼帯し大雲寺の支配が強まる。 1502年、旧8月6日、実相院門跡・義忠が将軍・足利義澄の命により殺害され、実相院領は収公され、将軍夫人日野氏領になった(『後法興院記』)。その後、大雲寺衆徒は一時、自治勢力を回復した。 1515年-1517年/1515年、実相院による大雲寺支配強化により、実相院と大雲寺衆徒の対立が激化した。(実相院文書「室町幕府奉行人連署奉書」) 1546年、旧10月28日、細川玄蕃(げんば)、岩倉の山本修理の抗争により岩倉の寺社・山林・民家・大雲寺も焼失する。(「天文法華の乱」)。本尊の宝冠を損傷し、智光房弟庵に一時安置する 1551年、旧9月4日、三好長慶の軍により 大雲寺・石座神社が焼失した。里家屋・山林も焼失した。本尊を鞍馬寺に遷して難を逃れた。 1553年、旧11月18日、大雲寺・石座神社が再興された。 1560年、旧11月18日、明学坊永源が本尊を仮の厨子に禁封し以後は秘仏とした。 1571年/1573年、織田信長の配下・明智光秀の軍による焼討で焼失した。 江戸時代、寛永年間(1624-1643)/1641年、第108代・後水尾天皇の後援を得て、実相院門跡・義尊(ぎそん)により旧伏見城の遺材で本堂が建てられた。宮殿(厨子)は東福門院(秀忠公御女)の寄進による。 1645年、義尊の母・法誓院三位局(ほっせいいん-さんみのつぼね)は、新本尊(中性院日護作)を寄進した。新旧二尊は厨子に安置され、開眼供養が行われた。 1655年、後水尾院により鐘楼が建てられた。 1690年、義延により永禄の禁封より131年目に秘仏の本尊が4カ月間開帳される。 1699年、恕融(じょゆう)が『大雲寺堂社旧跡纂要』を編した。 宝暦年間(1751-1764)、大雲寺には、諸国より多くの心に病を持つ人々が集い、療養地になる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈が起こる。大雲寺は実相院より分離する。 1879年、2月、宝塔院・正教院・不二坊が廃絶した。(「愛宕郡寺院明細帳」) 現代、1985年、5月20日、本堂が焼失し、現在地(不二坊旧地)に仮本堂が建てられる。寺宝・秘仏の全てが散逸する。(「昭和の法難」) 1998 年、10月20 日、散逸した寺宝178点全てを取り戻した。 ◆円融 天皇 平安時代中期の第64代・円融 天皇(えんゆう-てんのう、959-991)。男性。守平(もりひら)、法諱は金剛法。京都の生まれ。父・第62代・村上天皇、母・皇后・藤原安子(あんし、藤原師輔の娘)の第5皇子。第63代・冷泉天皇の同母弟。967年、兄の第4皇子・為平(ためひら)親王を差し置き、冷泉天皇の皇太弟になる。969年、安和の変で藤原氏が勝利後、冷泉天皇の譲位により、11歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂政は藤原実頼による。970年、師輔の没後、その子・伊尹(これただ、天皇の伯父)が摂政になる。972年、元服する。伊尹の没後、その弟・権中納言・兼通(かねみち、天皇の伯父)に内覧の宣旨を下し、関白にした。977年、辣腕だった兼通の没後、実頼の子・頼忠(よりただ)が関白になる。984年、第65代・花山天皇に譲位し、太上天皇と称せられる。985年、病により26歳で落飾し、金剛法と号した。御願寺の円融寺(右京区)を建立し、円融院に住した。その後も、第65代・花山天皇、第66代・一条天皇の政治に関与した。歌集に『円融院御集』がある。京都の円融寺で亡くなる。33歳。 上皇として院庁に多くの別当を補任した。藤原氏が政治を支配し、摂政、関白を独占する。藤原氏内の兼通、兼家の兄弟間の政権争いが続く。天皇は、宇多源氏に近づき、兼家系の藤原氏と対立した。和歌、漢詩、管絃に嗜む。大堰川行幸、石清水社、石山寺、南都の諸寺などを巡礼した。 火葬所(右京区)がある。陵墓は後村上陵(右京区)になる。 ◆藤原 文範 平安時代中期の公卿・藤原 文範(ふじわら-の-ふみのり、906-996)。男性。父・藤原北家長良流・参議・藤原元名の次男。紫式部の母方の曾祖父にあたる。文章生を経て、朱雀朝で少内記・六位蔵人・式部丞、945年、従五位下・摂津守。村上朝で、950年、従五位上・右衛門権佐、952年、左少弁、左右中弁と弁官。956年、正五位下、957年、従四位下、962年、従四位上。966年、蔵人頭兼右大弁に任ぜられ、967年、参議。冷泉朝で、968年、備後権守・左大弁、969年、円融天皇の即位により正四位下、970年、民部卿を兼ね、971年、従三位・権中納言、972年、中納言。977年、正三位、一条朝で987年、従二位、971年、大雲寺を創建した。988年、致仕、晩年は北山の小野郷に移る。88歳。 ◆真覚 平安時代中期の僧・真覚(しんかく、944?-998?)。男性。藤原佐理(ふじわら-の-さり/すけまさ)。父・左少将・敦敏。4歳で父と死別し、祖父の実頼に養育される。第62代・村上天皇に近侍した。967年、天皇没後、比叡山で出家した。文範の娘と結婚し、971年、文範の願いで大雲寺の開山になる。蔵人、左少弁などを歴任、978年、参議、公卿に列した。讃岐国司、大宰大弐などに任ぜられた。994年、宇佐八幡宮の神人と乱闘する事件により、995年、大宰職を停止、京都に召還された。2年後、復帰、正三位・兵部卿に在任した。円融・花山・一条の3天皇の大嘗会で悠紀主基屏風の色紙形筆者に選ばれた。能書家であり「三跡(小野道風,藤原行成)」の一人。『蜻蛉日記』に登場する。53歳。 ◆余慶 平安時代中期の天台宗の僧・余慶(よけい、919-991)。男性。俗姓は宇佐、諡号は智弁大師、飯室の僧正、観音院の僧正。筑前(福岡県)の生まれ。近江・園城寺の明仙に顕教を学び、信誉に密教を学んだ。979年、同寺14世長吏となる。981年、法性寺座主、989年、20代・天台座主となる。法性寺座主任命をめぐり、比叡山の円仁派(山門派)と円珍派(寺門派)の対立が起こる。寺門派(智証派)の余慶は観音院(大雲寺)に移る。朝廷、冷泉天皇・皇后昌子内親王、公家の信篤く、呪術を行う密教行者でもあった。73歳。 墓は遺言に従い大雲寺(左京区)の西辺の麓にある。 ◆昌子 内親王 平安時代中期の第63代・冷泉天皇皇后・昌子 内親王(しょうし/ まさこ-ないしんのう、950-1000)。女性。第61代・朱雀天皇、母・女御煕子女王の第1皇女。母は生後間もなく、父・朱雀上皇も30歳で亡くなる。963年、皇太子憲平親王(後の第63代・冷泉天皇)に入内した。967年、冷泉天皇即位とともに中宮に立后した。天皇は在位2年で退位し、973年、皇太后、985年、仏教に帰依し、大雲寺に観音院を創建し、観音院太后とも称された。986年、太皇太后となる。 内親王の御所には越中守平保衡女とその娘の歌人・和泉式部(978頃-?)が仕え、晩年には藤原為頼(紫式部の伯父)が太皇太后宮大進を務めた。昌子内親王は、御所で「もののけ」に憑かれた時、余慶が祈祷し病治癒したことから観音院を建て、没後はこの地に葬られることを望んだという。50歳。 大雲寺法華堂に埋葬され、後に陵墓「冷泉天皇皇后昌子内親王岩倉陵」に改名された。 ◆文慶 平安時代中期-後期の天台宗の僧・文慶(もんきょう/ぶんけい、966-1046)。男性。観音院検校。父・真覚(藤原佐里、「三筆」の佐里とは別人)、藤原敦忠の孫。園城寺の余慶に顕密を学ぶ。勧修、勝算に師事し、991年、勝算より三部大法職位を受法した。1008年、第66代・一条天皇の内親王の病平癒の祈祷を行い、権律師に補された。1011年、律師。1014年、第67代・三条天皇の護持僧、権小僧都、第19世・園城寺長吏に補任、3年間後に離任した。以後も園城寺長吏職(1019年-1028年、1029年)に補され3任した。1023年、権大僧都、1024年、権大僧都を病のため辞職した。弟子に成尋がいる。81歳。 初代大雲寺検校となり、明王院法印と号した。大雲寺に持宝院を建立し、本尊如意輪観音を安置した。 ◆成尋 平安時代中期-後期の僧・成尋(じょうじん、1011-1081)。男性。成尋阿闍梨。父・藤原貞叙、母・源俊賢の娘ともされ、『成尋阿闍梨母集』を著す。7歳で大雲寺の文慶に師事、悟円、行円に学ぶ。宮中の法華八講に出仕、延暦寺の阿闍梨に任じられる。藤原頼通の護持僧を務めた。1041年、大雲寺5世別当になり31年間在職した。宮中の法華八講に出仕し、延暦寺の阿闍梨に任じられる。藤原頼通の護持僧を20年間にわたり勤める。1072年、悲願の宋に渡り、天台山、五台山を巡礼、皇帝神宗に謁見を許された。1073年、大干ばつがあり祈雨の秘法を行じ、宋朝より善慧(ぜんけい)大師の号を贈られる。『大小乗経律論』527巻を便船で大雲寺に送る。1074年、宝物を第72代・白河天皇に献じ、宋の皇后より贈られた十六羅漢像などを大雲寺に寄進した。引き留められて、帰国することなく開封開宝寺で亡くなり、宋に廟塔が建立された。滞宋記『参天台五台山記』を著す。70歳。 ◆万里小路 宣房 鎌倉時代中期-南北朝時代の公卿・万里小路 宣房(までのこうじ-のぶふさ、1258-1380)。男性。初名は通俊、藤原宣房。父・万里小路資通。大覚寺統・第94代・後二条天皇に属し、五位蔵人・弁官、蔵人頭・参議、1308年、天皇没後に参議を辞す。1318年、大覚寺統・第96代・後醍醐天皇即位により権中納言に復帰。1324年、正中の変で、鎌倉へ赴き天皇に対する弁明を行い、権大納言に昇進。1331年、元弘の変で、子(藤房、季房)が討幕に関与したとして六波羅探題に拘束された。1332年、許され、持明院統・光厳天皇への出仕を命じられた。1333年-1336年、建武の新政下で、従一位、雑訴決断所の頭人。1336年、出家した。以後、持明院統(北朝)方に付く。91歳。 後世、後醍醐天皇の信厚い臣、「後の三房」の一人と称された。日記『万一記(まんいつき)』を残した。 ◆万里小路 藤房 鎌倉時代中期-南北朝時代の公家・万里小路 藤房(までのこうじ-ふじふさ、1296?-1380?)。男性。藤原藤房。父・万里小路宣房。第96代・後醍醐天皇の側近として仕え、建武の新政の中納言になる。その後、政治に失望し、1334年、岩倉・不二房を戒師として出家し、岩倉に隠遁したという。天皇は驚き、父・宣房に尋ねると庵室に「住み捨つる山を浮世の人間はばあらしや庭の松に答へん」と書きとどめ、諸国修行の旅に発ったという。 藤房は妙心寺2世・授翁宗弼(じゅおう-そうひつ)と同一人物との説は否定されている。 ◆義尊 江戸時代前期の天台宗の僧・義尊(ぎそん、?-1661)。号は法厳院。父・准三后・義助、母・法誓院三位局。舜雄に灌頂をうける。実相院門跡になり、寛永年間(1624-1644)、同院を中興し、准三后、大僧正に昇る。 ◆本尊 本尊の「十一面観世音菩薩」は、奈良時代の僧・行基(668-749)/733年作という。長谷寺の観音像の御衣木第二之段により、行基が第45代・聖武天皇(701-756)を映し「一刀三礼」の作法で造像したという。 かつて内裏に安置されていた。平安時代前期の794年、第50代・桓武天皇(737-806)の平安遷都に際し、洞中に安置され、第49代・光仁天皇(709-782)が仙洞御所に遷した。その後、真覚の祖父・藤原時平(871-909)が拝領し、藤原敦忠(906-943)、その室・藤原明子(染殿后)(828-900)が勅により仙洞御所とともに大雲寺に移設し安置したという。(「大雲寺堂社旧跡纂要・続群書類従」)。大雲寺では観音院に安置され、最盛期には49の堂塔伽藍と1000人にも及ぶ僧を擁した洛北屈指の名刹と称されたという。 室町時代後期、1546年旧10月28日に、細川玄蕃・山本修理の合戦時に焼討により仏面を損壊された。1560年旧11月18日に仮厨子に納められ、天皇命により勅封(秘仏)された。江戸時代前期、1690年に131年ぶりに開帳される。 右手に錫杖、左手に水瓶を持ち磐の上に立つ。台座の形状が蓮華座上ではなく、方形の台上に立つ。地中から出現したという金剛宝盤石を表している。「宝座蓋(ほうざがい)」と呼ばれ、台座は宝盤を木で作った磐で覆う。持物は水瓶ではなく、右手に錫杖になっているのも珍しい。 大光普照(だいこうふしょう)観音とも呼ばれ、慈悲の光で照らし、人々を救済する。精神疾患に霊験があるとされている。 宮殿(厨子)は、東福門院(1607-1678)の寄進による。 ◆建築 かつての本堂は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)/1641年に、義尊が旧伏見城の遺材により再建した。現代、1985年に焼失している。内部は前方2間を外陣(畳敷)とし、引違網入格子戸で結界していた。奥を方3間の内陣(一段床を落とした板張り)とし、脇陣があった。密教寺院本堂(天台様式)の平面形式による。四方に縁を廻らす。1間の向拝を付し、方5間、入母屋造、桟瓦葺。 現代、1985年に、現在地(不二坊旧地)に仮本堂が建てられている。 ◆文化財 「梵鐘」(国宝)は、平安時代前期、858年旧8月2日の鋳造銘があるという。 ◆開闢由来 平安時代中期、971年、比叡山で一乘止観院法会があった。西方の谷、岩倉の峰の方を見やると五色の霊雲が立ち昇り、多くの公卿も見た。藤原文範は、法会の勅使として参列しており、これを見て山を下りた。 西坂本より霊雲の谷である岩倉に到ると、老尼(石座明神)が現れる。老尼は、清浄の地である山奥に観音浄土がある。山を補陀落山と思い、この地に仏閣を建てるようにと述べて消えたという。文範が真覚を開祖として大雲寺を創建したという。(『大雲寺縁起』) ◆観音水・籠屋・病院 現在の大雲寺の西、北山病院の敷地内にある「不動の滝(妙見の滝)」は、かつて、寺で加持祈祷を行った人々の「垢離場(こりば)」だった。滝に打たれると、心の病に効果があるとされた。 滝のすぐ西にある井水の「閼伽井(あかい)」は、「観音水」「御香水」「智弁水」「不増不減の水」とも呼ばれた。 智弁水とは、平安時代の智弁(余慶、918-991)が密教の秘法を修めたことに由来するという。ある時、智弁が数珠を切って水中に投げ入れると、3日3夜後に、近江・三井寺の金堂にある閼伽井「三井」に現れた。このため、三井の水源とされた。また、水源に疑念を抱いた慶祚、成尋が試しに念珠を投げ入れたともいう。三井に流れ着くのが送れたのは、房が邪魔したとされ、以来、当寺の念珠に房を用いなかったともいう。 聖水を求めていた文慶(もんけい)の夢枕に跋難陀(ばつなんだ)龍王のお告げがあった。その地を撫でると水が湧出したともいう。この「跋難陀竜神池」は、干ばつにも降雨にも水量に変化がなく、「不増不減の水」とも称されたという。 井水は万病に効くといわれ、特に心の病、目の病にも巧験あるとされ、平安時代より信仰された。『源氏物語』中の若紫も汲んだ設定になっている。985年、第63代・冷泉天皇妃・昌子、第71代・後三条天皇の第3皇女・佳子(けいし)内親王らが「もののけ」に憑かれた際に、治癒にこの霊水が用いられた。以来、霊水での治療を求める者が相次いだという。 山裾に「不動の滝(妙見の滝)」があり、左に不動明王、右に妙見菩薩が祀られている。近代以前は背後の山の山腹に朝日妙見が祀られ、洛陽十二妙見霊場の筆頭だったという。眼病平癒祈願の信仰がある。 江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)、諸国より多くの患者が参籠するようになり、病者、家族らは大雲寺本堂、籠り堂に宿泊した。大雲寺の本尊・十一面観世音菩薩は、かつて兵火により頭部の一部を焼かれ、頭の病を平癒させるとの篤い信仰が生まれた。寺では護摩焚き(おくすべ)が修された。護摩木に丸、稲、芥子、胡麻などの供物が投じられ、立上る煙の効用が信じられた。 周辺には「籠屋(こもりや)」が建てられる。籠屋は、参籠者、その家族らの宿屋であり茶屋に充てられた。江戸時代、1854年には「わかさや」「くるまや」「ふじや」「まつや」などの茶屋が建ち並び、江戸時代以来、実相院が管理していた。(『都名所図会』)。近代以降、籠屋は下宿屋、保養所と名を変えて利用された。 近代、京都府は茶屋を再三禁じた。1875年、南禅寺内に京都府立癲狂院(とんきょういん)が設立され患者を受け入れた。以後、1878年、岩倉での茶屋禁止令が出される。1882年、京都府立癲狂院が廃止され、1884年、岩倉癲狂院が開設された。1892年には、岩倉精神病院へと変わる。1937年、岩倉は最盛期を迎えた。太平洋戦争の激化に伴い、保養所も病院も廃された。戦後、1954年、北山病院が設立され今日に至る。 ◆霊魂法論 慈恵(良源、912-985)と智弁(余慶、919-991)の伝承「霊魂法論」がある。 慈恵の霊魂は、比叡山延暦寺横川の峯より円光となって大雲院に飛来した。智弁の廟塔に向かい法論を挑んだ。慈恵の霊魂は、答えが得られない時には、蛍火のようになり横川の峯に飛び去った。 ◆遺髪塔 「万里小路中納言藤房卿遺髪塔」は、参道入口付近にある。宝篋印塔であり、鎌倉時代後期-南北朝時代の作による。藤原藤房は、南北朝時代、1334年に大雲寺の掛所不二房で出家した。この地が旧跡になる。基礎に単弁反花、下に格狭間。四方形の塔身、四隅突起がやや外に反る。相輪を欠く。花崗岩製、2m。 ◆源氏物語 平安時代中期の作家・紫式部(?-? )は、幼い頃より、曾祖父・文範に連れられ大雲寺を度々参詣した。姉・藤原為時一女も伴っている。 『源氏物語』第5帖「若紫」巻では、小童の幻想が現れるという「わらわ病」に罹った光源氏が、修験者による加持祈祷を受けた「北山になむなにがし寺」は大雲寺ともいう。明け方に二条院を出発し、日が昇る前に加持を終える距離にあった。大内裏より8.2kmあり、牛車(5km/h)で2時間ほどになる。光源氏が「後への山に立ち出でて、京の方を見たまふ」と描写され、裏山から平安京が見渡せることが可能なことなどが挙げられる。 光源氏は寺に宿泊し、美しい少女・若紫(紫の上)と出会う。現在の「不動の滝」付近で、光源氏は小柴垣越しに、若紫を垣間見たという設定になっている。若紫は、藤壺宮の兄・兵部卿と寺の僧都(そうず)の娘との間に生まれた。運命的な出会いの後、二人は生涯を共にする。 現在、紫雲峯(214.5m)の麓、病院の敷地内(旧境内)に、水飲堂(閼伽井堂)だけが残されている。付近が僧都の坊舎に想定されている。細い谷川に沿い、西へと坂道が続く。谷筋、右手の岩陰が「なにがしの大徳の庵」になるという。谷沿いに登ると聖が籠った巌屋がある。峯の頂きは岩陰のさらに上になる。頂上より京都を望むことができるという。 ◆文学 ◈平安時代、第4世住職・成尋の母(988?-?)の日記的な歌集、『成尋阿闍梨母集』が知られている。宋へ渡る息子を思う母親の心情が詠まれている。 ◈寺は南北朝時代の『太平記』の舞台になった。 ◈江戸時代の井原西鶴『好色一代女』(1686)には、ある京女の生涯が綴られている。宇治の由緒ある家に生まれた美しい女は、御所に宮仕えに出る。やがて、身分の低い青侍と恋仲になるが男は殺され、女は御所を追われる。女は、舞妓、側室、島原の遊女、西陣の糸繰り、茶屋女、腰元、歌比丘尼などと職を転々とし、大坂、伊勢、江戸にまで移る。 老いても一時は夜の町に立つが、大雲寺に詣で五百羅漢に出逢う。今まで出逢った多くの男たちの顔が思い出される。その慙愧の念に耐えられず、嵯峨の広沢の池に入水しようとする。だが、人に助けられ、やがて嵯峨に庵を結ぶ。 ◆力者 かつて支配した実相院所蔵、江戸時代の「御龕御用大雲寺力者旧記書抜」(1709)によれば、寺の配下に、「力者(りきしゃ)」があった。天皇、皇后の棺(龕、がん)を担ぐ人々だったという。 ◆文化財 大雲寺旧蔵の「梵鐘」(国宝)は、平安時代前期、858年に鋳造された。かつて比叡山西塔の宝幢院(ほうどう-いん)にあり、その後、当寺に移されたという。伝承として、成尋が入宋の際に、竜神が海上に浮かび、読経を聴聞し鐘を船中の成尋に献じたという。 鐘身内に「比睿山延暦寺西寳 幢院鳴鐘天安二年 八月九日至心鋳甄(ちゅうけん)」の銘文がある。この3行24文字は左文字(裏返し)で刻まれている。これは、中型に正字で陰刻したことによる誤算とも、梵鐘を外側正面から見て正しく透かし読めるようにあえて刻まれたともいう。縦に細長く、撞座の位置が高い。裾開き、銅鐸の形状にも似ており他に例がない。乳は5行4列ある。京都では妙心寺の梵鐘に次ぎ古く、鐘身内に銘文を持つ鐘としては、全国で6番目に古い。1998年より佐川美術館所蔵になっている。総高116.㎝、口径55.3cm。 ◆墓 周辺に冷泉天皇皇后昌子内親王岩倉陵、万里小路中納言藤房卿遺髪塔、実相院宮墓、後西天皇皇子・義延、伏見宮邦永親王の子・義周、慶光天皇皇子・健宮の無縫塔、義尊、義海の墓がある。 ◆三面石仏 三面石仏は、参道入り口左の道路沿いの覆屋内に祀られている。鎌倉時代作の厚肉彫りの阿弥陀如来坐像であり、定印を結ぶ。花崗岩製、高さ1.9m、厚さ53㎝。 半肉彫で脇侍として右に十一面観音立像、左に地蔵立像を彫る。 ◆万年ヶ岡御茶屋跡 「万年ヶ岡御茶屋跡」は、境内の北東にある。丘陵地に「後水尾帝皇女女三宮御茶屋旧蹟」の石碑が立つという。 江戸時代前期、1648年にこの地に後水尾上皇(第108代)が山荘を営んだ。1659年頃の修学院離宮(左京区)の造営後は、山荘は女三宮昭子内親王(1629-1675)に贈られた。内親王の没後は、林丘寺(左京区)に移されたという。 ◆岩倉 岩倉の地名について、大雲寺の背後の山の頂上に、かつて北岩蔵が置かれたことに由来するともいう。第50代・桓武天皇は、平安時代前期、794年の平安遷都に際して、王城鎮護のために都の四方に岩蔵を設け、経巻を納めたという。 ◆年間行事 おくすべ参り(本堂内で白い煙が焚かれ燻すと眼病に効験があるという)(1月7日)、観音さん詣り(1月17日)、観音さん詣り(8月17日)。 観音様縁日(護摩祈願・「うつ抜け」の会)(毎月17日)。 行基菩薩作の「十一面観音」を本尊とする観音院をはじめ、四十九の堂塔伽藍と千人に及ぶ僧を擁した洛北屈指の名刹と称された。 *滝、堂、井戸、陵などは北山病院敷地内にあります。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京の石造美術めぐり』、『洛北岩倉誌』、『岩倉長谷町千年の足跡』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『大雲寺堂社旧跡纂要』、『平安京散策』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『源氏物語を歩く旅』、『紫式部と平安の都』、『京都の地名 検証2』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都時代MAP 平安京編』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都のご利益手帖』、ウェブサイト「京都大雲寺」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||

|

|

||

| |

|||