|

|

|

| 山中油店 (京都市上京区) Yamanaka-aburaten(Vegetable Oil Store) |

|

| 山中油店 | 山中油店 |

|

|

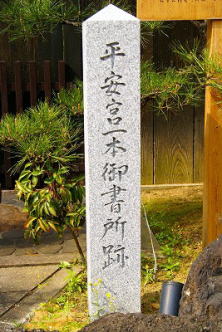

山中油店  山中油店         山中油店     大木はアラカシ。    西陣空襲の際に山中油店に落ちた爆弾の破片。現在、店先に展示されている。  「平安宮一本御所跡」の碑  水車には苔が生え、樋、車軸受けなどにはユキノシタ、セキショウなどさまざまな植物が着床している。  湧水  遣水   店の向かいにある京・町家文化館    |

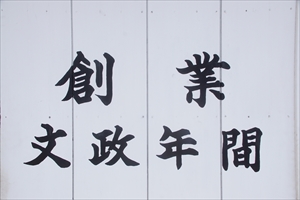

山中油店(やまなか-あぶらてん)の店先には、2つの水車が回り続けている。 ◆歴史年表 平安時代、この付近に大内裏が置かれた。 安土・桃山時代、聚楽第が造営される。 江戸時代、豊富な神泉苑の水を用いて、二条城(二条離宮)が築城された。 江戸時代後期、文政年間(1818-1829)、山中油店初代・平兵衛が、現在地に店を開く。 1855年、現在の店舗に建て替えられる。 ◆油 「質素倹約を旨とすべし」という初代からの家訓により、屋根には頑なに竹の樋がかけ続けられている。 店では、食用油のほかに、スキンケアオイル、オリーブオイル、椿油、さらに建築・工芸用油(桐油、椿油、亜麻仁油、荏油、菜種油)なども幅広く扱う。 ◆一本御書所 この地は平安時代、内裏の東側の一角に当たり、「平安宮一本御書所(いっぽんごしょどころ)」があった。一本御書所とは、当時流布していた書籍を一本(一部)書き写し、保管・管理した施設をいう。 公卿が長官の任に着き、その下に預(あずかり)、書手(しょしゅ)などの役職があった。『貞操信公記』(948)には、すでにその記載がある。『日本紀略』(964)には、大蔵省の野御蔵(ののおくら)に、清書された222巻を遷納したとの記録が残る。平治の乱(1159)の際には、藤原信頼らが後白河上皇をここに押し込めている。 ◆下立売 山中油店は、東西の下立売(しもだちうり)通に面している。 室町時代、足利義満が室町殿を造営した。一帯では、商人らが路の傍らに立ち、物を売っていたことから立売通の名が生まれた。玩具、茶の湯の道具、武具、馬具などが売られていたという。 「立売ノ辻」(上立売室町の辻)には、「四条町ノ辻」(四条新町)とともに、室町幕府の御札が立てられていた。この二つの町は、二条通を境として下京と上京という町衆の住む町を形成し、都の最も栄えた商いの中心地となっていた。 下立売通とともに、上立売通、中立売通の通り名は、いまも残る。 ◆西陣空襲 近代、1945年6月26日、昼前(午前9時30分頃)の西陣空襲では京都市内最大規模、最大の被害が出た。米爆撃機B29編隊(6-10機)が近畿地方に侵入した。編隊は低い雲の上空、上京区の北西から南東方向に飛行した。その内の1機が、西陣地域に50㎏爆弾7発/5発を投下した。爆弾は250㎏だったともいう。上京区智恵光院通下長者町上ルなどに着弾している。被爆地は北は上長者町通、南は下立売通、東は大宮通、西は浄福寺通に至る400m四方になる。 負傷者数66人があり、周辺の正親小学校、出水小学校、待賢小学校の各救護所に運ばれた。救護にあたった医師によると、負傷者数300人以上だったともいう。6月30日に、正親小学校で亡くなった43人の合同葬が行なわれている。 当時は戦時下の報道管制下にあり、西陣空襲の被害状況は明らかにされなかった。西陣警察署の記録によると、即死者数43人、負傷者数109人(重傷数13人、軽傷数53人)、被害家屋数292戸(全壊数71戸、半壊数84戸、一部損壊数137戸)、罹災者数850人になる。なお、死者数は50人ともいわれている。 ◆出水 かつてこの辺りは、「出水(でみず)」といわれ、豊富で良質の地下水が湧いた。現在、山中油店では、井戸水が地下20、30mから汲み上げられている。水は、庭園の池を潤し、2つの水車を回し続けている。 ◆京・町家文化館 店の辻向かいには、京・町家文化館が開館した。かつては、店の関係者の住まいだった。築100年の歴史がある町家、内部の見学もできる。さまざまな企画展も行なわれている。 現代、2005年からは館内に、「上京歴史探訪館」が開設され、歴史や文化を発信する拠点としても活動を続けている。 ◆綾綺殿 山中油店近くにある「町屋ショップ& カフェ綾綺殿」(上京区浄福寺通下立売上ル)の店先に、「平安宮内裏綾綺殿(りょうきでん)跡」の碑が立つ。 綾綺殿は、平安宮内裏の一つの建物であり、紫宸殿の東北に位置した。綾綺殿の東にあった温明殿(うんめい-でん)とは渡廊で結ばれていた。綾綺殿は南北9間、東西2間の母屋を有し、内宴や妓女の舞などが催されていたという。 「貞観御時、綾綺殿の前に梅の木ありけり。西のかたにさせりける枝のもみじはじめたりけるを、うへにさぶらふ男(をのこ)どものよみけるついでによめる おなじ枝をわきて木の葉の移ろふは 西こそ秋のはじめなりけれ 藤原勝臣(かちおん)」(『古今和歌集』) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 当店案内書、「碑文-空爆被災を記録する碑の建立委員会」、ウェブサイト「西陣空襲-立命館大学国際平和ミュージアム」、ウェブサイト「西陣空襲- asahi net」、ウェブサイト「戦時下建物疎開の執行目的と経過の変容-J-Stage」、「朝日新聞 2020年8月23日付」、『京都の災害をめぐる』  |

|

|