|

|

|

| 吉田神社・神楽岡・吉田山 (京都市左京区) Yoshida-jinja Shrine |

|

| 吉田神社・神楽岡・吉田山 | 吉田神社・神楽岡・吉田山 |

|

|

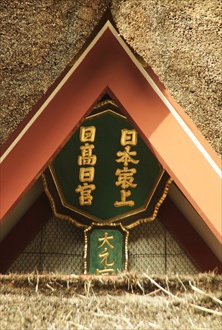

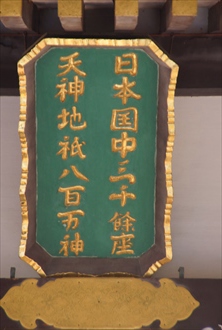

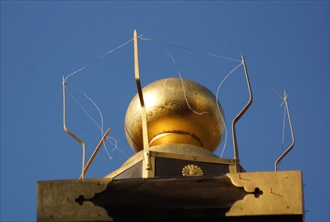

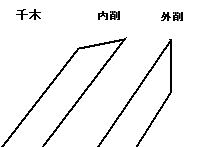

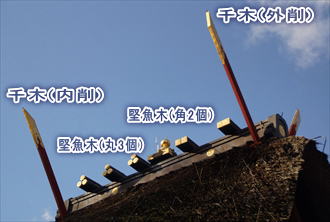

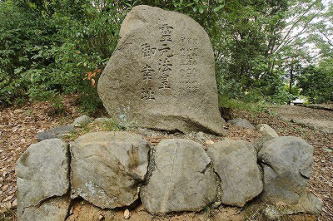

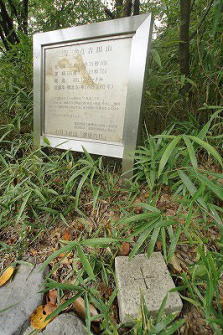

表参道  北参道、吉田山  北参道、鳥居   本宮    本宮拝殿  本殿  本殿、本宮   本宮、千木は交差し、堅魚木(かしおぎ)は2つ。      火炉  神鹿像、平安時代、859年、奈良・春日大社の春日神が白鹿に召されて吉田山西麓に鎮座したという。  さざれ石  末社・斎場所大元宮  斎場所大元宮      斎場所大元宮   斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮、妻に、「日本最上日高日宮 大元宮」と八角形の額に書かれている。  斎場所大元宮  斎場所大元宮、「日本国中三千余座 天神地祇八百万神」の扁額。  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮、屋根の朱色の漆塗り千木(ちぎ)  斎場所大元宮、露盤宝珠   斎場所大元宮、「堅魚木(かしおぎ)」 斎場所大元宮、「堅魚木(かしおぎ)」 斎場所大元宮、堅魚木  斎場所大元宮、堅魚木  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮、周囲に伊勢二宮、全国の延喜式式内社3132座を祀る。  斎場所大元宮 斎場所大元宮 斎場所大元宮、大和国中二百八十六神、山城国中百二十二神  斎場所大元宮  斎場所大元宮  斎場所大元宮、外宮  斎場所大元宮、外宮  斎場所大元宮、外宮  斎場所大元宮、外宮  斎場所大元宮、外宮     斎場所大元宮、内宮  斎場所大元宮、内宮  斎場所大元宮、「幽斎桜しだれ桜」  斎場所大元宮の北にある神祇官八神殿跡  末社・祖霊社  祖霊社  祖霊社  末社・今宮社  今宮社  今宮社、本殿の三隅に石が置かれている。  「今宮社址」の石標  若宮社  若宮社  若宮社、拝殿  摂社・若宮社  摂社・神楽岡(かぐらおか)社  末社・神龍社  神龍社は祖霊社  末社・山蔭神社  山蔭神社  山蔭神社  末社、菓祖神社  菓祖神社  菓祖神社  末社・三社社  三社社  末社・竹中稲荷神社  竹中稲荷神社  竹中稲荷神社  竹中稲荷神社  竹中稲荷神社、拝殿  竹中稲荷神社の末社・稲荷小社  竹中稲荷神社、末社・天満宮  竹中稲荷神社、竹春神社  竹中稲荷神社、薬力大明神  竹中稲荷神社、奥之院 竹鉋稲荷神社  竹中稲荷神社近くの「業平塚」  【参照】吉田山  【参照】吉田山、「第112代天皇・霊元法皇御幸址」  【参照】吉田山、「三等三角点 吉田山」  【参照】吉田山にある、後一条天皇菩提樹院陵、後冷泉天皇皇后章子内親王菩提樹院陵。近代、1889年に定められた。それ以前には、平安時代の貴族・歌人の在原業平(825-880)の業平塚といわれていた。  説分会  説分会  【参照】大文字山  【参照】吉田山  【参照】「神楽岡町」の町名 |

吉田神社(よしだ-じんじゃ)は、吉田山(102m)の山麓から中腹にある。山は、神座(かむくら/かみくら)として古くより信仰され、神楽岡(かぐらおか)とも呼ばれた。吉田山は、近年では「葛野(かどの)三山(ほかに、双ヶ岡、船岡山)」の一つといわれている。 祭神は、本宮(本殿)東より第一殿に健御賀豆知命(たけみかづちのみこと)、第二殿に伊波比主命(いわいぬしのみこと)、第三殿に天之子八根命(あめのこやねのみこと)、第四殿に比売神(ひめがみ)の藤原氏氏神の四座を祀る。また、全国の3132の式内社も勧請されている。旧官幣中社(式外社)。 神仏霊場会第110番、京都第30番。節分の無病息災・招副祈願の四方(よも/しほう)参り(東北・吉田神社、西南・壬生寺、東南・八坂神社、西・北野天満宮)の一つ。 厄除け、家内安全、方除け、商売繁盛、開運出世、知恵授け、入試合格、山蔭神社は包丁の神、料理、飲食の祖神などの信仰がある。菓祖(かそ)神社は和菓子業に信仰されている。 ◆歴史年表 古来より、神楽岡の地は、雷神を祀る霊地になっていた。 平安時代、794年、平安京遷都以後、神楽岡は禁裏の東北の方角に当たり、鬼門封じの意味を持った。同年、旧11月、第50代・桓武天皇は「康楽岡(かぐらおか)に猟をした」と記されている。(『類聚国史』『日本逸史』『日本後記』) 801年、旧4月、桓武天皇が神楽岡を行幸する。 856年、第52代・嵯峨天皇の皇女・源潔姫(みなもとの-きよひめ)が亡くなり、神楽岡に葬られる。神楽岡は陵墓地として記され、以来、周辺は葬送地になる。(『文徳実録』) 859年/貞観年間(859-877)、現在地の神楽岡西南(吉田二本松町)に、公家・藤原山蔭(ふじわらの-やまかげ)の自邸があり、その地に藤原氏の氏神である大和・春日社の四坐を勧請したという。(社伝、『大鏡』裏書)。以後、奈良・春日社、乙訓・大原野社とともに、藤原氏の氏神として祀られ、平安京の鎮守神になる。神官は卜部(うらべ)氏があたり、亀卜により朝廷に仕えた。 866年、旧9月、朝廷の勅令により、庶民の神楽岡での墳墓築造は不浄に当たるとして禁じられる。 980年以降、山蔭の外戚曾孫が、第64代・円融天皇女御・詮子(せんし、東三条院)になり、第66代・一条天皇を産んだ後、当社は外戚の氏神になる。以来、隆盛する。 986年、一条天皇が即位して詔を下し、藤原氏の氏神・大原野神社に準じ、吉田祭は官祭(公祭、おおやけまつり)としての祭礼になる。(『日本紀略』) 987年、吉田祭は公祭(官祭)に格上げされ、以後、恒例になるともいう。同年、吉田社は勧請されたともいう。(『伊呂波字類抄』)。大原野神社の祭儀に準じ春秋2回祭礼が執り行われた。 991年、式外社にもかかわらず、朝廷より特別の奉幣(ほうべい)を受け、祭祀制度の「十九社奉幣」に列した。(後の二十二社の制) 1039年以降-室町時代中期、「二十二社」中「下八社」の一つに列した。 1081年、「二十二社」中の一に列せられた。 南北朝時代、1360年、正一位を授けられた。(『二十二社註式』) 鎌倉時代初期、吉田流卜部氏が社司になる。 1235年、将軍・九条頼経の病平癒祈願に、大般若転読、神楽奉納が行われた社の一つになる。(『吾妻鏡』) 1238年、九条頼経は当社に参詣した。(『吾妻鏡』) 南北朝時代、1335年、神楽岡で南北両朝の戦が行われた。(『太平記』) 1336年、足利尊氏の軍が神楽岡に拠り、官軍と戦う。 室町時代、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で本殿は焼失する。 文明年間(1469-1486)初頭、大元宮は吉田家邸宅内に祀られていた。 1484年、吉田兼倶は、室町幕府第8代将軍・足利義政夫人・日野富子などによる寄進を元に、唯一神道(吉田神道)を唱え、山上に斎場所大元宮(だいげんぐう)を造営する。(『親長卿記』)。その直後、兵火により外宮、内宮が焼失している。 1513年、末社・神竜(龍)社に吉田兼倶を祀り、神竜大明神と称された。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、吉田家は全国の神職に許状を発行していた。 1590年、豊臣秀吉の聚楽第(上京区)造営に伴い、第107代・後陽成天皇の勅命により、神祇官八神殿(神祇官西院 御巫祭神八座)は、宮中より斎場所大元宮へ移転になる。 1594年、神竜社の造替があり、現在の建物になる。 1601年/1602年、斎場所大元宮を淀殿の祈願により豊臣秀頼が再建する。現在の建物になる。 江戸時代、朱印地590石を得た。(「京都御役所向大概覚書」) 1608年、徳川家康は、神祇官八神殿が当社にあることから、神祇官作法は斎場所で行うことと命じた。 1609年以降、斎場所では、神祇官代として伊勢両宮遷宮の奉幣使発遣の作法も行われ、近代まで続いた。 1648年、現在の本殿(本宮)が造営される。若宮社が建てられた。 1665年、「諸社禰宜神主法度」により、神勤装束は吉田家の許状が必要とされ、全国の神社と神職を支配下に置く。 1672年、中門、御廊、神供所が修造される。 1685年、舞殿、直会殿、着到殿などが建立される。 1725年、1730年、1731年、第112代・霊元天皇が修学院山荘行幸に際して、神楽岡に度々行幸した。 1797年、神宮寺・新長谷寺は真如堂に移転された。 1816年、今宮社が建てられる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、神宮寺・新長谷寺の本尊・十一面観音立像は真如堂(左京区)に遷された。 1871年、官幣中社に列せられた。神祇官八神殿は、皇居(東京)へ再遷座されている。大元宮は吉田神社の末社になる。 現代、1956年、吉田氏子講社が結成され、吉田氏子講社大祭が始まる。 1957年、山蔭神社、菓子神社が建立される。 2018年、9月、台風21号により社殿、倒木の被害があった。 ◆藤原 山蔭 平安時代前期の公卿・藤原 山蔭(ふじわらの-やまかげ、824-888)。男性。父・北家藤原高房、母・藤原真夏の娘の次男。右衛門少尉、春宮大進などを経て、858年、第56代・清和天皇の即位にともなう蔵人所の人事で蔵人、従五位下になる。のち右近衛少将、美濃守などを経て、875年、蔵人頭、右大弁、879年、参議、886年、従三位中納言、887年、民部卿になった。65歳。 吉田神社創始者であり、平安京北東の郊外の吉田に祠を建て春日明神を祀る。四条流庖丁式の創始者であり、魚鳥料理の包丁術などで知られた。京都・吉田神社、摂津・総持寺を創建した。山蔭神社に祀られている。説話として、助けた亀に愛児(僧の如無)が救われた。藤原北家・房前五男の魚名(うおな)の玄孫。孫の時姫は関白兼家正妻、その娘・栓子は第64代・円融天皇女御になり第66代・一条天皇を産む。 ◆吉田 兼倶 室町時代中期の神道家・吉田 兼倶(よしだ-かねとも、1435-1511)。男性。本姓は卜部(うらべ)氏、初名は兼敏。父・兼名。代々、神祇権大副として吉田神社、平野神社の神官を務めた。『日本書紀』神代巻、「中臣祓(なかとみはらえ)」について、第103代・後土御門天皇、公家に講義した。1466年、兼倶に改名した。1484年、邸内に大元宮を創建し、神祇斎場所として各地の神を祀る。朝廷、幕府に取入り、1492年、神祇官復興の勅許を得て、自ら神祇管領長上と称した。全国の神社を支配し、神位・神職の位階を授与する権限を得る。神儒仏三教混合の吉田神道(唯一神道)の事実上の創始者になる。77歳。 吉田社の境内に葬られた。神龍社の神龍大明神として祀られている。 ◆吉田 兼見 室町時代後期-江戸時代前期の神道家・吉田 兼見(よしだ-かねみ、1535-1610)。男性。初名は兼和。父・吉田兼右(かねみぎ)の長男。梵舜(ぼんしゅん)の兄。京都吉田神社の祠官になる。1582年、本能寺の変後、朝廷の勅使として安土城に赴き、懇意の明智光秀に禁裏守護の勅命を伝え祝意を表した。光秀の敗死後、光秀との関係を追及され、日記の一部を改竄した。その後、豊臣秀吉に仕えた。1586年、兼見と改名する。1590年、神祇官八神殿を吉田神社境内の斎場に再興する許しを得て、以後、吉田家は神祇官代として神祇官の祭祀の一部を代行した。1599年、豊臣秀頼は、兼見を秀吉を祀る豊国神社の社務に任命した。著『神道大意』、日記『兼見卿記』。76歳。 ◆梵舜 室町時代-江戸時代の僧・神龍院梵舜(しんりゅういん-ぼんしゅん、1553-1632)。男性。梵舜、号は神竜院、竜玄。 吉田神社社家49代・吉田兼実の弟。吉田家氏寺の神龍院庵主になる。1598年、豊臣秀吉の没後、兄・兼見と共に豊国廟の創立に尽力した。萩原兼従が宮司に就くと、別当として支えた。1615年、大坂の陣で豊臣家が滅び、豊国社維持に動くが、社殿は破却された。秀吉、徳川家康、第108代・後水尾天皇、公卿らにも神道を進講した。1616年、家康の葬儀を任され、久能山に埋葬している。1617年、遺体改葬の際に、吉田神道により家康を大明神として祀ろうとして失敗した。1619年、神宮寺を妙法院に渡し、神龍院自邸に秀吉の神体は遷され、「鎮守大明神」と名を変えて祀り続けられた。豊国社再興を祈願し続けたという。50年にわたる日記『梵舜日記(舜旧記)』(1583-1632)がある。80歳。 墓は吉田家墓所にある。 ◆吉田神道・兼倶 平安時代中期、卜部(うらべ)氏は、本家の吉田社と、支家の平野社が亀卜(きぼく)を務めていた。亀卜とは、亀の甲を焼き、生じたひび割れによって吉凶を占った。 鎌倉時代、両家とも古典研究の学者を多く輩出する。本家の卜部氏は、神祇大副を世襲した。やがて、吉田氏へ改称する。 室町時代中期、学者・神祇大副の吉田兼倶(1435-1511)により、吉田神道(元本宗源神道、唯一宗源神道、唯一神道、卜部神道)が大成され、自らは「神祇管領長上」を名乗った。日本古来の神を最高とし、仏教、儒教、道教などはその神の脇役とするものだった。だが、提唱した宗教教義と儀礼には、儒教、仏教(真言密教)、道教、老荘、陰陽五行説、そのほかの当時の教説も取り入れていた。 兼倶は、1484年、神楽岡に斎場所大元宮を造営し、伊勢両神宮のみならず、全国の神を勧請する。1489年には、伊勢の神器が吉田社に飛来、降臨したとした。兼倶には、伊勢神宮の遷座の意図もあったとされる。ただ、実現しなかった。吉田神道は、公卿、幕府、法華経との深い関りを持ち、さらに農民、商工者にも浸透していく。 朝廷・幕府に接近し、全国の神社に対しての位階、神号、神殿、神職、祭礼に対する許可権を独占する。江戸時代、「諸社禰宜神主法度」(1665)以後、神勤装束は吉田家の許状が必要とされ、全国の神社と神職を支配下に置いた。以後、「神社本庁」として機能し、近代まで影響力を及ぼす。 吉田兼倶は、境内に神龍大明神として祀られている。 ◆藤原氏 当社は藤原氏と関わりがある。平安京遷都後、大原野神社に準じて官祭の詔を受けている。 室町時代前期-後期の公卿・一条兼良(1402-1481)は『公事根源』に、「春日の社と同体也。奈良の京の時は春日社、長岡の京のときは大原野、いまの平安城の時は吉田社也」と記した。 ◆建築 本殿、舞殿、直会殿、着到殿、行事所、参集殿、竈神殿、神供所などがある。 ◈「本殿」は、奈良の春日大社を模して建てられた。室町時代後期、1468年に焼失し、1534年に再建されている。近代、1936年に改修され、現代、1977年に修理された。第一殿から第四殿まで四棟が建つ。春日造、一間社、檜皮葺。千木は交差し、堅魚木(かしおぎ)は2つになる。 第一殿から祭神は、建御賀豆知命(たけみかづちのみこと)、伊波比主命(いはいぬしのみこと)、天之子八根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)を祀る。 ◆大元宮 末社の「斎場所大元宮(さいじょうしょうだいげんぐう)」(重文)は、「日本最上神祇斎場所日輪太神宮」ともいう。 祭神は、天神地祇八百萬神(あまつかみくにつかみやおよろづのかみ)、延喜式式内社の全3132座の日本の全ての神、内東明神社に天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)、内西明神社に豊受比売神(とようけひめのかみ)を祀る。伊勢二宮、全国の延喜式式内社を祀ることから、江戸時代以降、庶民の信仰を集めた。ここに参ると、全国の神社に参ったのと同じ効験があるとされた。 室町時代、吉田兼倶(1435-1511)が吉田神道を唱え、千界万法の根源を大元源神とし、大元宮に祀った。周囲に式内社3132座、奥の左右に伊勢内宮、外宮が祀られた。これは、天照大神以下の八百万神は大元源神に帰することを意味していた。 室町時代後期、文明年間(1469-1486)初頭、当初は吉田家邸宅内にあり、1484年に移築された。安土・桃山時代、1590年、大内裏神衹官内に祀られていた八神殿も遷される。1601年(1602年とも)に現在の社殿が再建されている。また、鎌倉時代の第91代・後宇多天皇が、卜部兼那に命じて勧請したともいう。近世(安土・桃山時代-江戸時代)まで、信仰の中心は大元宮にあった。 江戸時代前期、1609年以降、斎場所は神祇官代として、伊勢両宮遷宮の奉幣使発遣の作法も行われ、近代まで続く。江戸時代より近代、1871年まで、朝廷の奉幣使派遣の際に、神祇官代として儀式を行っていた。近代以降は、吉田神社の末社になる。1872年、八神殿は東京宮城に遷されている。 ◈「本殿」は、平面八角の円堂に六角の後房を付している。正面に向拝がある。入母屋造、茅葺。 屋根に千木(ちぎ)、中央に露盤宝珠(ろばんほうじゅ)、前後に堅魚木(かしおぎ/かつおぎ、勝男木)を置く。朱色の漆塗り千木は、南が千木の先端を地面に対して水平に切った内削(うちそぎ)、北が千木を垂直に切った外削(そとそぎ)の混交した様式になっている。 「堅魚木」は、南が、丸3個ずつを重ねたものが3組、中央に金色の露盤宝珠、北には横に角2個並列したものが2組の合計5つが置かれている。8角の殿堂とともに、これらの組み合わせは奇数と偶数を用いており、道教、陰陽道の影響ともいう。陽(奇数)は男神、陰は女神ともいう。神仏習合の象徴ともいう。 ◆摂社・末社 ◈末社「祖霊社」は、創建の詳細不明、祭神は講員の祖霊になる。 ◈末社「今宮社」の祭神は、大己貴神(おおなむちのかみ)、大雷神(おおいかづちのかみ)、健速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)を祀る。吉田町の産土神として崇敬された。 鎮座の年代などは不詳。鎌倉時代前期、1215年の「註連状」中にその名があるという。現在の建物は、江戸時代後期、1816年に造営された。木瓜(こうり/きゆうり)大明神とも呼ばれ、吉田町の産土神になる。今宮祭(木瓜祭)神幸祭(10月第2日曜)。 社殿内と境内に四神を配した石がある。本殿の三隅に石が置かれている。東南に青龍石、西南に白虎石、西北に玄武(亀)石、東北にあるはずの朱雀石は内陣にあるともいう。 ◈摂社「神楽岡神社」は、平安時代前期、794年の『延喜式』神祀部の、四時祭(しじさい)に記される「霹靂神(へきれきしん)三座」にあたり、この地の地主神を祀る。神楽岡西北に祀られてたという。雷を鎮めるための神ともされ、先住民が奉斎したという。雷神(いかずちのかみ)、大山祇神(おおやまづみのかみ)、高龗神(たかおかみのかみ)の三神を祀るともいう。平安時代中期、987年、朝廷より奉幣が奉られる。 ◈摂社「若宮社」の祭神は、天忍雲根命(あめのおしくもねのみこと)で、水徳の神になる。かつては、本社の第二殿と第三殿の間に無社殿で祀られていたという。南北朝時代、吉田兼熈(1348-1402)により社殿が建てられた。現在の建物は、江戸時代前期、1648年に創建された。室町時代の建築様式を残している。一間社、春日造、檜皮葺。例祭(12月17日)。 ◈末社「神竜(龍)社」は祖霊社で、卜部(吉田)兼倶を祀る。没後、室町時代後期、1513年に祀られ、神竜大明神と称された。神楽岡西(大元宮の北)に兼倶の遺骸が葬られ、その上に社壇が建てられた。人を死後神として祀った初例になる。後の豊臣秀吉の豊国社、徳川家康の東照宮にも影響を与えたといわれている。ただ、近世以降はその「死穢」があるとされ批判を受けた。安土・桃山時代、1594年、造替があり、現在の建物になる。一間社流見世棚造。急な石段があることから、「百段さん」と呼ばれている。例祭(2月19日)。 兼倶の子・兼致(1458-1499)、兼満(1485-1528)、兼右(1516-1573)、兼見(1535-1610)の霊社もそれぞれの没後に建立された。現存しない。 ◈末社「山蔭(やまかげ)神社」の祭神は、創始者の藤原山蔭(ふじわらのやまかげ)、相殿に恵比須神(えびすがみ)を祀る。日本のあらゆる食物を初めて調理、調味づけた料理人の始祖であり、四条流包丁式の祖、包丁の神、料理・飲食の祖神になる。現代、1957年、全国料理関係者により創建された。例祭(5月8日)。 ◈末社「菓祖(かそ)神社」の祭神は、田道間守命(たじまもりのみこと)、林浄因命(はやしじょういんのみこと)であり、菓子の神を祀る。現代、1957年に京都菓子業会により創建された。大祭(4月19日、11月11日)。 ◈末社「三社社」の祭神は、多紀理毘売命(たぎりひめのみこと)、狭依毘売命(さよりひめのみこと)、多岐津毘売命(たきつひめのみこと)、金山毘古命(かなやまひこのみこと)、金山毘売命(かなやまひめのみこと)、菅原神(すがわらのかみ)で海運守護の神になる。 当初、吉田家の邸内に鎮祭されていた。現在の社殿は、江戸時代後期、1844年に遷座された。例祭(6月17日)。 ◈境外末社「竹中稲荷神社」の祭神は、宇賀御魂神(うがのみたまのかみ)、猿田彦神(るたひこのかみ)、天鈿女神(あめのうずめのかみ)を祀る。 創建の詳細は不明。平安時代前期、天長年間(824-834)には、すでに社殿があったという。卜部良芳により遷座される。江戸時代後期、天保年間(1830-1843)、子女群詣し、昼夜の別なく、踊活躍し、踊りは「蝶々踊」と呼ばれていたという。現在の社殿は、江戸時代後期、1840年に造営された。近代、1872年に吉田神社の末社になる。 ⋄竹中稲荷神社の境外末社「稲荷小社」の祭神は、宇賀御魂神(うがたまのかみ)、猿田彦神(さるたひこのかみ)、天鈿女神(あめのうづめのかみ)になる。近代、1872年、吉田山の東麓から遷座された。 ⋄竹中稲荷神社の末社「天満宮」の祭神は、菅原道真を祀る。江戸時代後期、1852年、智福院より遷された。 ⋄竹中稲荷神社の末社「竹春神社」は、竹丸、若竹大神、白龍大神を祀る。 ◈「神祇官八神殿跡」は、斎場所大元宮の北にある。平安京に祀られていた『延喜式』「神名帳」の式内社36座のうち、筆頭「神祇官西院」の「御巫祭神八座」は、安土・桃山時代、1590年、吉田神社に祀られた。豊臣秀吉の聚楽第造営の際に大内裏から移転されたという。近代、1871年以降は、皇居へ再遷座された。 ◆大元宮の建築 現在の大元宮社殿は、安土・桃山時代、1601年に造替されている。かつて吉田家邸内にあり、現在地に移された。 屋根も御堂も八角殿で、正面に檜皮葺向拝一間が付く。さらに背後に唐棟、六角、唐破風の後房(こうぼう)が付く。妻入、二軒繁垂木、入母屋造、茅葺。 後房には丸に一の神紋が掲げられている。○は心の表象、一は心棒を表すものという。吉田神道の唯一神道、宇宙一貫を表す。 屋根には、外削(そとそぎ)と内削(うちそぎ)の千木(ちぎ)、中央に露盤宝珠、前後に2種5つの堅魚木(かしおぎ)を載せる。朱色の千木は、手前(南)が内削、北が外削の混交した様式になっている。堅魚木は、手前(南)は丸3個ずつの重ねたものが3つ、中央に金色の露盤宝珠、北に横に角2個並列したものが2つある。奇数と偶数の独自の様式になる。宝珠の下には、穴があけられ、木製の樋が下へ伸びて床を貫き、地上、地中の石壇まで達しているという。これも、天地一貫の理念を表す。 後方(北側)に、伊勢の神の内宮宗、外宮源を祀り、周囲に総摂社、式内社3132座が祀られている。安土・桃山時代、1590年、神祇官八神殿も大元宮の後方に移築された。かつて、大内裏に祭祀されていたものを、豊臣秀吉の聚楽第造営に伴い遷した。その後、近代、1871年、皇居内へ再び遷座され、社殿背後には、現在は跡地だけが残されている。 末社・神竜(龍)社は、室町時代後期、1513年に祀られ、神竜大明神と称された。神楽岡西(大元宮の北)にある。安土・桃山時代、1594年、造替があり、現在の建物になる。一間社流造、見世棚造。 ◆鳥居 大元宮の内宮源鳥居は、角貫八角柱で五角の笠木、「内宮源」の扁額を掲げる。 境内社・宗忠鳥居は、宗忠鳥居(円笠木)になる。鹿島鳥居に額束が付けられている。鹿島鳥居とは、丸太柱で丸笠木、角貫で木鼻が出ている。 ◆神宮寺 近代以前、境内には大元宮を中心にして複数の神宮寺があった。1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈以後、廃寺、移転になる。 ◈「神恩寺」は、曹洞宗であり、卜部家が創建した。南参道北側(左京区吉田上大路町)にあり、鎌倉時代-南北朝時代の歌人・随筆家・吉田兼好(1283-1352頃)の寓居跡ともいう。 ◈「神竜院」は、南禅寺派であり、室町時代の僧・九江が父・吉田兼俱(1435-1511)の諡号に因み創建した。南参道北側(左京区吉田上大路町)にあった。 ◈「新長谷寺」は、洛陽三十三所第5番札所だった。後に吉田神社の神宮寺として神楽岡西、藤原山蔭(824-888)邸内にあった。木瓜大明神(末社・今宮社)の傍ら(現在の吉田神社参道、二の鳥居付近)にあったとみられる。 江戸時代中期、享保年間(1716-1736)の真如堂(左京区)への移転は実現せず、江戸時代後期、1797年に移転された。筑前国・与止姫大明神(福岡県・桜井神社)の大宮司・毎根等の寄進があった。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、長谷寺観音を摸刻した本尊・十一面観音立像は真如堂(左京区)に遷されている。 ◈「明星院」は、大元宮の前、明星水の傍らにあった。 ◈「智福院」は、曹洞宗であり、神楽岡南端(左京区吉田下大路町)にあった。1951年、跡地に浄土宗・安養院が移された。 ◈「敬田院」は、鎌倉時代中期に南宋より渡来した臨済宗の僧・兀庵普寧(ごったん-ふねい、1197-1276)を中興開山とした。早く廃される。 ◆新長谷寺 近代以前、境内には新長谷寺という神宮寺があった。逸話が残されている。平安時代前期、第57代・陽成天皇(877-884)の在位中、越前守・藤原高房は、西国に3歳の子を連れて赴いた。 一人の猟師が亀を殺そうとしているところに遭遇した。高房は、その大亀を助けた。翌朝、高房が出帆する。海が荒れており過って子が海に落ちた。やがて、助けた大亀が現れ、子を背に乗せてその命を救う。高房は、信心している長谷観音のお陰であるとして帰依したという。 子は後に、中納言・藤原山蔭になり、妻、子とともに幸せに暮らした。妻、病没後、後妻を迎える。後妻に子が生まれると、後妻は先妻の子が疎ましくなる。 山蔭が大宰府長官に任じられ、九州に赴く船上から、継母は子を海へと突き落としてしまう。山蔭が子を探していると、大亀が現れその子を助けた。かつて山蔭を救った亀だった。山蔭は、助かった子を家に帰しても不憫だと思い、高僧に託したという。 山蔭は、自らとわが子を二度まで救った大亀は、観音のご加護であるとして、神楽岡に新長谷寺を建立した。また、長谷寺十一面観音像を写した像を作り、春日仏師により八尺の大像を前立にした。夢告により十一面観音像を2体造り、もう1体は総持寺(茨木市)に遷したともいう。 寺は、近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、真如堂に移された。 ◆神楽岡 地名の神楽岡(かぐらおか/かぐらがおか)は、吉田山とも呼ばれている。神座(かむくら)が語源であり、神々を勧請し、神事を行い、神楽(かぐら)・歌舞の奉納を行った。 神話に、天照大神(あまてらすおおみかみ)が、天岩屋に籠った際に、八百万の神が集い神楽を奏した。その地が天降り山をなしたという。(『神楽岡縁起』)。また、天地の神々は毎月6度の神遊を行ったという。このため、日降山(ひふりやま)、日降坂の呼称も生まれた。 平安京の縦(南北)の線のうち、北の基点になったのは、船岡山といわれている。山の南の正中線が朱雀大路(千本通)にあてられた。さらに、横(東西)の線は、東が神楽岡(吉田山)、西が双ヶ岡だったともいう。この3つの山、岡を総称して近年、「葛野三山(かどのさんざん)」という。 平安時代前期、794年、桓武天皇は「康楽岡(かぐらおか)」で猟をしたことが記され、文献初例になる。(『類聚国史』)。「吉田野のきのねをわれかやまはやすとて舞ふ舞ふ見つる神楽岡かな」「振りたてて鳴らし顔にぞ聞こゆなる神楽の岡の鈴虫の声」(『梁塵秘抄』) 土蜘蛛の伝承もある。平安時代、第66代・一条天皇の頃(在位:987-1012)、武将・源頼光は従者・渡辺綱を従え、蓮台野を訪れた。西から東に向け髑髏(どくろ)が空を横切った。その跡を追うと神楽岡に達する。そこには、あばら屋があり妖怪、土蜘蛛がおり、退治したという。(『土蜘蛛草子』) ◆幽斎桜しだれ桜 斎場所大元宮に「幽斎桜しだれ桜」がある。樹齢400年の一重彼岸枝垂れ桜になる。 安土・桃山時代の武将・細川幽斎(1534-1610)と吉田家とは血縁関係にあった。幽斎が親しくしていた公卿・歌人・和学者・中院通勝(なかのいん みちかつ、1556-1610)が、第106代・正親町天皇により丹後国舞鶴に配流(1580-1599)になる。 そのため、吉田山より桜木を移植し、その心を慰めたという。その桜が、丹後吉田の瑠璃寺にあり、後に、現在地に里帰りした。 中院通勝は、伯父・三条西実枝に歌を学んだ。幽斎にも和歌、和学を学ぶ。その幽斎は、丹後田辺城城主を退いた後、吉田神社境内の茶室「髄心庵」に隠棲したという。 ◆さざれ石 境内に「さざれ石」と称される石がある。岐阜県春日村より奉納された。 ◆竜沢池 竜沢池(たつざわのいけ)は、境内南にある。奈良・猿沢池を模している。日照りでも水が涸れず、近代、大正期(1912-1926)末まで雨乞い神事が行われていた。 ◆業平塚 吉田神社の境外末社である竹中稲荷神社の背後西側に「業平塚」がある。 平安時代前期の貴族・歌人・在原業平(ありわらの-なりひら、825-880)の住まいは、神楽岡稲荷の傍らにあったという。業平は、880年旧5月28日に亡くなる。墓は遺言により東山吉田の奥に納めて廟を造ったという。(『山城名勝志』巻13中『暁筆記』)。 業平は、六歌仙、三十六歌仙の一人とされた。『伊勢物語』の主人公になったという。第56代・清和天皇の妃・藤原高子(842-910)は、業平のかつての恋人であり、二人は密通したことから、業平は官位を失い東国に流される。高子は神楽岡南御陵に東光院を建立したともいう。業平は大原野の十輪寺(西京区)に葬られている。神楽岡にも墓所を望んでいたともいう。江戸時代には、業平塚は第68代・後一条天皇菩提樹院(左京区吉田神楽岡町)の地とされた。その後、現在の竹中稲荷神社の地が塚になった。 ◆霊元法皇 吉田山に「霊元法皇御幸址」の石碑が立つ。江戸時代前期の第112代天皇・霊元法皇(1654-1732)は江戸時代、1725年、1730年、1731年に訪れたという。 ◆三角点 吉田山に、「三等三角点 吉田山」の石標がある。近代、1903年に設置された。北緯35度1分18秒168、東経135度47分19秒724、標高105.12mになる。 ◆紅もゆる丘の花 吉田山に「紅もゆる丘の花(「逍遙之歌」)」の碑が立つ。作詞は、近代、1905年に澤村胡夷による。 かつて吉田山西麓には、旧制第三高等学校があり、現代、1950年、学制改革により、京都大学に吸収された。 澤村胡夷(さわむら-こい、1884-1930)は、滋賀県に生まれた。文庫派詩人であり、河井酔茗主宰『詩人』(1907.6創刊)に参加した。1919年以来、京大助教授(美術史)に就く。詩集に『河畔の悲歌』(1907)がある。 ◆花折断層 花折(はなおれ)断層(帯)は、吉田山西麓を南端にしている。 断層は滋賀県高島市今津町水坂峠を北端とし、朽木(くつき)谷・花折峠・途中(とちゅう)峠・大原・修学院、御蔭神社、吉田山西麓に至る。長大・直線性の高い右横ずれ断層になる。断層の総延長47㎞、地震規模М7.5と想定されている。 ◆映画 吉田山では、現代劇映画「わが青春に悔なし」(監督・黒澤明、1946年、東宝)の撮影が行われた。 ◆アニメ ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の舞台になった。 第2話に「明石さん」も登場する。 ◆祭礼 ◈「吉田祭」(4月18日)は、平安時代中期、987年に官祭として始まる。かつては大原野神社の大原野祭に準じ、盛大に催されていた。倭舞、走馬などは、近代以降は廃され、奉幣使参向が行われている。 ◈「2月節分」(2月2日-4日)には、3日間にわたり節分祭が行われる。疫神祭(えきじんさい)、追儺式(ついなしき、鬼やらい)、火炉祭(かろさい)、後日祭からなる。 ⋄節分前日「疫神祭」(2月2日)は、大元宮の舞殿で疫神を祀る。祭礼が荒振ることなく、山川の清き地に鎮まることを祈念し、洗米、神酒を中外門に向かって撒く。 大元宮の神殿前に「厄塚(厄神塚)」が設けられる。節分で追われた鬼を封じるためという。八角の台(長さ3m)に白木の柱を立てる。上に薄の穂3束、下に百日紅の若芽・榊を添える。柱と台は藁で包み、縄で巻く。神殿の正面上部との間に、8本の注連縄が張られる。参詣者は、紙に姓名・住所を書き、賽銭・豆を包み厄塚に向けて投げる。 ⋄「追儺式(鬼やらい)」(2月2日午後7時)は、疫神(鬼)が都に入らないようにする意味がある。古くより宮中で大晦日に行われていた。室町時代に初めて市井でも行われ、当地が発祥地という。当社の現在の祭礼は、近代、1919年より行われている。 下級官人・大舎人(おおとねり)は、顔に黄金4つ目の仮面を付け、朱色の衣裳である玄衣朱裳(げんいしゅしょう)を着て、鬼を祓う役人・方相氏(ほうそうし)になる。右手に矛、左手に楯を持つ。8人の小童「振子(しんし)」が従う。陰陽師が祭文を読み上げ、読み終えるとともに大声を発し、楯を3度打ち鳴らす。群臣も呼応し舞殿を巡る。上卿らが桃の弓で、葦の矢を中空に向けて射る。これにより疫鬼を祓う。その後、豆撒きが行われる。 ⋄節分大祭(当日祭)に、「火炉祭(お札焼き)」(2月3日午後11時)が、本宮前広場で行われる。火炉(八角形)に、参詣者が持参した古い御札を納め積み上げ、小土器に36枚の濁り酒を供える。祝詞奏上の後、これらを焼き上げる。火にあたると一年間、無病息災になるといわれている。 ⋄節分翌日の「後日祭」(2月4日正午)では、火炉祭に際し、厄塚は人形(ひとがた)とともに焼かれる。塚に厄を負わせることで、福を授かる意味がある。 祭礼中には、疫神斎の神符が授与される。第108代・後水尾天皇の宸筆とされ、「疫神齋」と記されている。神符は、悪病災難除けになるという。 ◈「氏子講社大祭」(5月第3日曜日)が行われる。現代、1956年に吉田神社の摂社・神楽岡社、末社・今宮社の神幸祭に奉仕をする吉田氏子講社が結成され、大祭も始まった。 当日の午後、本殿での祭典後、神振行事として地元中学校・小学校の演奏会、今宮社の剣鉾「唐胡麻(どぐるま)鉾」など数基が、吉田剣鉾保存会により境内で鉾差しする。 ◈「今宮社神幸祭」(10月第2日曜日)は、吉田神社の末社になる。神幸祭では剣鉾を差して神幸列に供奉している。 剣鉾は、吉田剣鉾保存会が管理している。巡行時の先頭を務める一番鉾の唐胡麻(とぐるま)鉾のほか、矢鉾、松鉾、柏鉾、扇鉾の5基がある。2001年頃には地元手作りの子ども鉾も完成した。ほか、古い鉾、練習用鉾なども残されている。 昭和期(1926-1989)初期までは、各鉾仲間(15軒ほど)が護持し、地元で鉾差ししていた。その後、鉾差しは途絶え、1960年からは棹を縮めた枠造りで曳行した。1996年に復元し、鉾を差しての巡幸供奉が復活している。 ◆四方参り 京都での節分に行われる「四方(よも/しほう)参り」とは、千年前から続く風習という。近年になり人気を博している。吉田神社(2月1-3日)、壬生寺(2月1-3日)、八坂神社(2月1-2日)、北野天満宮(2月1-2日)の順に4社寺を参り、邪鬼を祓い無病息災・招副祈願する。 節分の夜、最初に邪気(鬼)は、京都御所(上京区)の表鬼門に位置し守護する東北・吉田神社(左京区)に出現し、ここを追われる。さらに裏鬼門の西南・壬生寺(中京区)、続いて東南・八坂神社(東山区)、最後に西・北野天満宮(上京区)に逃げ入り、境内社の福部社の中に閉じ込められるという。 ◆年間行事 歳旦祭・大元宮内院の公開(1日は0時開門)(1月1日-3日)、節分祭(2月2-3日、前日祭・当日祭・後日祭)、祈年歳(3月17日)、例大祭(吉田祭)(4月18日)、氏子講社大祭(5月第3日曜日)、夏越大祓(6月30日)、夏越祓(6月30日-7月1日)、秋の吉田祭(10月14日)、「今宮社神幸祭」(10月第2日曜日)、新嘗祭(11月23日)、大元宮例祭(11月24日)、師走大祓式・除夜祭(12月31日)。 *年間行事は中止、日時・内容変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『お参りしたい神社百社』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 2』、『古代地名を歩くⅡ』、『週刊 古寺名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』、『週刊 京都を歩く 28 吉田』 、『週刊日本の合戦-羽柴秀吉と山崎の戦い』、『くらしと年中行事』、『剣鉾まつり』、『京都・美のこころ』、『鳥居』、『京都絵になる風景』、『京都まちかど遺産めぐり』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都の歴史災害』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都のご利益徹底ガイド』、『京都のご利益手帖』、ウェブサイト「京都市情報館」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|