|

|

|

| 葉室御霊神社 (京都市西京区) Hamuro-goryo-jinja Shrine |

|

| 葉室御霊神社 | 葉室御霊神社 |

|

|

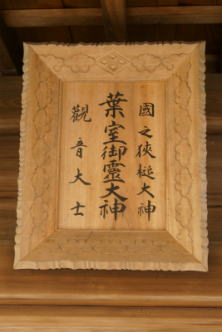

祭神は、葉室御霊大神、国之挟槌大神(くにさづちのみこと、月霊、『日本書紀』天地開闢の段に登場する神)、観音大士   丸に四つ割り菱の社紋  祭神は不明  十禅師社、神仏習合の日吉(ひえ)山王七社権現の一。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を権現とみる。国常立尊(くにのとこたちのみこと)から数えて第十の神にあたり、地蔵菩薩の垂迹。  大国主大神   境内からの東の眺め |

西山山田(西京区)の葉室御霊神社(はむろ-ごりょう-じんじゃ)は、住宅地から坂を登った高台にある。付近は、唐櫃越(からとごえ)東の起点にあたる。 葉室の名は、境内北に山田葉室町と地名にいまも残され、中世以来呼ばれてきた。近世には、下山田村に属した。 祭神は、葉室御霊大神、国之挟槌大神(くにさづちのみこと、月霊)、観音大士。 ◆歴史年表 平安時代、かつてこの地には葉室家の荘園が営まれていた。その頃、鎮守の神として、葉室家の霊を祀り御霊神社が建立される。 戦国時代、公家・山科言継(1507-1579)は、外舅の16代・葉室頼継(1492-1529)を山荘に訪ね、御霊社の祭礼、猿楽を見物したという。(『言継卿記』(1527-1576) 江戸時代、1689年、葉室家第23代、大納言・葉室頼孝が現在の社殿を建立している。 現代、1981年、当時の35代当主・葉室賴昭により修理が行われた。 ◆葉室頼孝 江戸時代前期の公卿・葉室頼孝(はむろ-よりたか、1644-1709)。詳細不明。父・頼業、1663年、参議。従一位・権大納言。葉室家23代当主。66歳。 ◆葉室賴昭 現代の医師・神職・葉室賴昭(1927- 2009)。東京都の生まれ。大阪大学医学部卒、形成外科医を経て、神職の最高位、明階(めいかい)を取得した。1992年、大阪市の枚岡神社(大阪市)の宮司になる。1994年-2008年、春日大社宮司に就任した。葉室家35代当主。73歳。 ◆葉室家 公家・葉室家(はむろけ)は、藤原北家勧修寺流。平安時代後期の参議・藤原為房 (1049-1115)の二男、権中納言・藤原顕隆(1072-1129)によって創始された。山城国葉室邑を継ぎ、山荘を営んだ。藤原家は、もとは朝廷の宗教を司る家柄だったという。 顕隆は院政期の白河法皇(第72代、1053-1129)の近臣として仕え、重要な政策に関与した。正三位・権中納言、「葉室中納言」「夜の関白」とも称された。 以後、子孫は葉室家を名乗り、中世・近世に堂上家(とうしょうけ/どうじょうけ、清涼殿南廂殿上の間に昇殿を許された家柄)となる。 ◆御霊 葉室御霊神社は御霊社であり、駒札に葉室頼孝による次の解説がある。 「元々、古代の日本の神道は、個人や社会に不幸をもたらす要因は神の祟りに帰すものと考え、これを防ぐ方法は、神の意志を慰めることしかないとされてきました。しかし、その後、仏教が伝来し広まるにつれ、祟りは神の絶対意志として避けられない不幸という考え方から、不幸をもたらすのは人格的な祖霊の働きによるものという考え方に変わり、祟り、祖霊と我々との関係がはじめて諒解されるようになりました。そして、平安時代の初期から、この祖霊を神社として祀り、僧侶が経巻の転読を行って祖霊の供養が行われるようになりましたが、これが御霊信仰の起因で、神仏習合(神仏混合)の始まりになるということです。」 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|