|

|

|

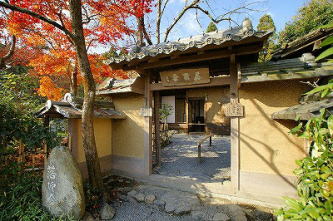

| 落柿舎 (京都市右京区) The Hermitage of Rakushi-sha |

|

| 落柿舎 | 落柿舎 |

|

|

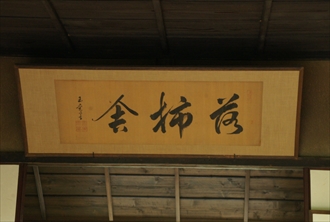

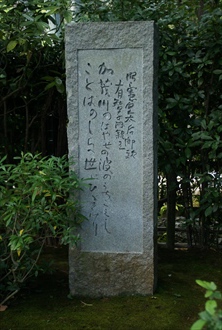

かつては40本の柿の木が植えられていた。現在は10本が残る。 かつては40本の柿の木が植えられていた。現在は10本が残る。     蓑笠、壁に掲げて主人の在宅を知らせたという。     天井の茅組    竃  釣瓶  井戸  笊   燭台      文机  落柿舎制札      投句箱    次庵  次庵  次庵 次庵 猪威し  ムラサキシキブ   平沢輿「春の雨天地ここに俳人塔」  保田興重郎「何もない庭の日ざしや冬来る」  工藤芝蘭子「十三畳半の落柿舎冬支度」  芭蕉「五月雨や色紙へぎたる壁の跡」   嵯峨天皇皇女・有智子内親王「加茂川のりはやせの波のうちこえしことばのしらべ世にひびきけり」  高浜虚子「凡そ天下に去来ほどの小さき墓に詣りけり」  去来「柿主や 梢はちかきあらし山」  「去来先生神忌」の幟   落柿舎の遠景  【参照】周囲の風景  【参照】落柿舎の北にある去来墓には、遺髪が納められている。  【参照】土佐四天皇天王の像、落柿舎の南にある。説明の碑文によると、1864年、坂本龍馬が中岡慎太郎を伴い、長州本陣が置かれた天龍寺の来島又兵衛、久坂玄瑞を訪ねたという。像は右より中岡慎太郎、坂本龍馬、武市瑞山、吉村寅太郎。江里敏明作。 |

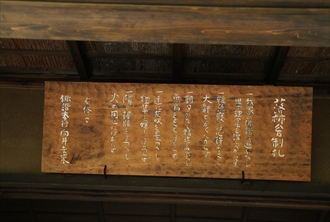

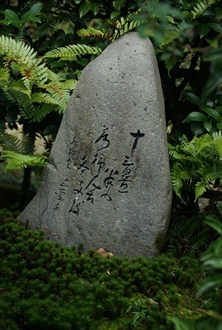

田園風景が残る嵯峨に落柿舎(らくししゃ)はある。庵の西には旧愛宕街道が通じる。この地は、江戸時代の俳人、蕉門十哲の一人・向井去来が庵を構えた閑居跡とされている。 庵内には、柿の木が植えられている。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 詳細、変遷の詳細不明。 かつて、庵は現在地ではなく、渡月橋脇の臨川寺に接していたともいう。また、天龍寺の北側一丁付近にあったともいう。富豪の有する広大な屋敷だったという。車折神社境内に一時期あったともいう。 江戸時代、1686年頃、去来が庵を買い取ったともいう。また、元禄年間(1688-1704)初め、去来は嵯峨に古家を求め、俳諧道場とした。それまでは、洛東・聖護院の兄・元端の家に住んでいた。当初は下嵯峨川端村(現・右京区嵯峨天竜寺造路町大堰川畔)にあった。 1689年、旧12月20日/24日、松尾芭蕉は初めて落柿舎(下嵯峨川端村)を訪ねた。(芭蕉の1度目の滞在) 1691年、旧4月18日、芭蕉が庵を再訪し、庵主・去来、訪ねてきた野沢凡兆と会う。翌日、大堰川、臨川寺、小督局の塚などを訪れている。旧5月5日、芭蕉は凡兆宅に移る。(芭蕉の2度目の滞在)。旧9月28日、芭蕉は江戸に戻る。(『嵯峨日記』) 1693年、秋、落柿舎が改築される。やや小さくなる。 1694年、旧5月22日-旧6月15日まで、芭蕉は膳所より入洛し、落柿舎を訪れた。「六月や峯に置くあらし山」と詠んだ。(芭蕉の3度目の滞在)。旧6月15日、大津の義仲寺・「無名庵(むみょう-あん)」に移る。 1704年、去来没後、庵は荒廃した。場所もわからなくなる。 1770年、俳人・井上重厚が、天龍寺塔頭・弘源寺の跡地に庵を再建したという。重厚は去来の句「柿主や梢はちかきあらし山」の風趣にかなう場所としてこの地を選び、「落柿舎」としたという。 その後、20年ほどして、弘源寺は土地の返還を要請し、庵は同寺の老僧隠居所「捨庵(すてあん)」と称した。その後、落柿舎は、嵯峨野の各所を転々とする。 1772年、句碑「柿主や木ずえはちかきあらし山」が立てられた。 近代、明治期(1868-1912)/1868年、「捨庵」が売りに出され、嵯峨の旧家が譲り受けた。俳人・山鹿栢年(やまが-はくねん)に提供される。「落柿舎」は旧地に戻り、栢年は8世・庵主に就いた。 1875年、春、通詞・技術者・本木昌造は関西に出向いた。体調をくずしており、栢年、門人・平野富二らが介護する。「落柿舎」で静養した後に長崎に帰った。 1895年、弘源寺の旧捨庵を現在地に移築し、現在の建物になる。 昭和期(1926-1989)初期、荒廃する。 1937年、新聞記者・俳人・永井瓢齋(ながい-ひょうさい)、工藤芝蘭子(くどう -しらんし)ら8人が落柿舎を買い取り、保存会を設立した。庵主に瓢齋が就く。 1945年、瓢齋が空襲で没後、芝蘭子が11世・庵主を継ぐ。 現代、1971年、芝蘭子と懇意の保田與重郎(やすだ-よじゅうろう)が13世・庵主に就く。「落柿舎守当番」と称した。以後、公益財団法人として運営され、新学社が財政面で支えている。 ◆向井 去来 江戸時代前期の俳人・向井 去来(むかい-きょらい、1651-1704)。男性。幼名は慶千代、通称は嘉平次、平次郎、諱は兼時、字は元淵、別号は義焉子、落柿舎。肥前国(佐賀県)の生まれ。父・儒医・向井玄升の次男。実質的な妻・可南。1658年、父・玄升が宮中儒医として仕え、京都の聖護院に住む。一時、福岡の母方叔父・久米家の養子に入り武道修行に励む。福岡藩に招請され、固辞し、1675年頃、武士を捨て再び京都に戻る。1677年、父が没し、兄・元端は典薬を継ぐ。兄を助け堂上家に仕えた。公家に出入りし、神道家・陰陽家として天文・暦に携わったという。1678年、隠士(隠者)になる。1684年以降、文通により松尾芭蕉の教えを受ける。貞享年間 (1684-1688) 、其角を介し芭蕉に入門し、俳諧に専念したという。1686年/1685年、嵯峨野に別邸(後の落柿舎)を構える。江戸に下り初めて芭蕉と会う。1689年、冬、近畿滞在中の芭蕉を別荘「落柿舎」に招く。1691年、夏、芭蕉は「落柿舎」に滞在し『嵯峨日記』を書いた。芭蕉の指導のもと、野沢凡兆と撰集『猿蓑』を共編した。54歳。 蕉門十哲の一人。芭蕉は去来を「鎮西の俳諧奉行」と評した。芭蕉研究の最高の俳論書とされる『去来抄』(1775)を記した。著『旅寝論』 、句集『去来発句集』 がある。 弘源寺(右京区)の墓苑内に遺髪を埋めたという「去来墓」がある。かつて真如堂(左京区)にも、墓が一門とともにあった。 ◆松尾 芭蕉 江戸時代前期の俳諧師・松尾 芭蕉(まつお-ばしょう、1644-1694)。男性。名は宗房、幼名は金作、通称は七郎、甚七郎、忠右衛門、藤七郎、俳号は宗房(そうぼう)、桃青、芭蕉、別号は釣月軒、泊船堂、風羅坊坐興庵、栩々斎(くくさい)、花桃夭、華桃園、泊船堂、芭蕉洞、芭蕉庵、風羅坊など多数。伊賀国(三重県)上野/柘植(つげ) の生まれ。父・士分待遇の農家・松尾与左衛門の次男。1656年、 父が亡くなる。1662年、伊賀上野の藤堂藩伊賀支城付の侍大将・藤堂新七郎良精家の若殿・良忠(俳号は蝉吟)に料理人として仕える。京都の北村季吟に俳諧を学んだ。俳号は宗房を使う。1666年、良忠の死により仕官を退き、俳諧に入る。1672年、『貝おほひ』を伊賀・上野天満宮(上野天神宮)に奉納した。1672年/1673年、江戸に出て、水道修築役人になり俳諧師の道を歩む。其角が入門する。延宝年間(1673-1681)、談林俳諧に傾倒した。1675年、西山宗因を歓迎する句会に出席した。この頃、俳号「桃青」を使う。1676年、山口信章(素堂)と『江戸両吟集』を刊行した。1677年、この頃、水道工事に関わったともいう。1678年、万句興行を行い俳諧の宗匠になった。1680年、『桃青門弟独吟二十歌仙』を刊行した。宗匠を辞し、深川に草庵「芭蕉庵」を結ぶ。1681年、芭蕉と改号した。1682年、江戸の大火で庵の焼失後に、甲斐国・高山糜塒を頼る。1683年、母が故郷で亡くなる。2次・芭蕉庵へ入る。1684年、「甲子(かっし)吟行」に出る。母の墓参りで伊賀へ帰った。名古屋の連衆と「冬の日」の歌仙の句会を行う。1685年/1686年頃/1684年、「野ざらし紀行」に出た。1685年、伊賀、奈良、京都(鳴滝・西岸寺)、大津、名古屋、木曾路を経て江戸へ帰る。1686年、 「古池や蛙飛び込む水の音」を発句した。1687年、曾良・宗波と鹿島神宮へ詣でる。(『鹿島詣』「鹿島紀行」)。1687年/1688年、「笈の小文」の旅へ出立し、名古屋を経て伊賀へ到着した。1688年、藤堂良忠の子・良長に招かれる。伊勢神宮へ参詣し、万菊丸(杜国)と吉野、須磨・明石、大山崎、京都に入る。大津、岐阜、越人と名古屋から信州更科へ「更科紀行」に出て江戸に戻る。1689年、曾良を伴い「おくのほそ道」へ出た。大垣、伊勢、落柿舎、膳所に到着した。1690年、伊賀、幻住庵、京都の凡兆宅に入る。幻住庵、膳所、上御霊神社、大津・乙州宅に行く。1691年、伊賀で「山里は万歳おそし梅の花」を詠む。落柿舎に入り、『猿蓑』が刊行される。無名庵、江戸に着く。1692年、3次・芭蕉庵に入る。1694年、『おくのほそ道』の清書本が完成した。伊賀に帰郷した。無名庵、伊賀、奈良から大坂で病気になり、旅の途上、南御堂前花屋の裏座敷で亡くなった。句集は『俳諧七部集』、紀行文『奥の細道』、日記『嵯峨日記』、絵の『野ざらし紀行画巻』など。51歳。 蕉風の祖。談林俳諧、漢詩文調、破格調を経て蕉風を確立する。「さび」「しおり」「細み」を提唱した。各地を旅し名句・紀行文を残した。門人に蕉門十哲(其角、嵐雪、去来、丈草、許六、杉風、支考、野坡、越人、北枝)、ほかがある。京都での旧居は、金福寺裏の芭蕉庵、嵯峨・落柿舎、円山・芭蕉堂などがある。 遺言により、粟津義仲寺(大津市)に葬られた。命日(陰暦10月12日)を時雨忌、翁忌、桃青忌ともいう。 近江「幻住庵」、「無名庵」、嵯峨「落柿舎」、郷里の実家屋敷内草庵などに滞在した。 ◆野沢 凡兆 江戸時代前期-中期の俳人・野沢 凡兆(のざわ-ぼんちょう、? -1714)。男性。姓は宮城、越野、宮部ともいう。名は允昌(霄)(むつまさ)、通称は長次郎、医名は達寿、別号は加生(かせい)、阿圭(あけい)など。加賀(石川県)金沢の生まれ。京都で医業を開く。1688年頃、京都で松尾芭蕉と知り合い、去来、其角らと交わる。1690年-1691年/1690年、芭蕉に妻・羽紅(うこう)とともに師事した。向井去来と『猿蓑』(1690)の編集に参加し、最多41句が選ばれた。のち芭蕉より離れる。晩年は零落し、1693年、投獄される。1698年、出獄する。大坂で没した。60余歳。 蕉門の代表的俳人になった。 ◆井上 重厚 江戸時代中期-後期の俳人・井上 重厚(いのうえ-じゅうこう、1738-1804)。男性。姓は別に菅原、号は落柿舎、椿杖斎。京都の生まれ。五升庵蝶夢(ごしょうあん-ちょうむ)の門人になる。1770年、嵯峨野に向井去来の「落柿舎」を再興して住んだ。全国を行脚し、1792年、近江粟津・義仲寺住職、無名庵主になる。1793年、芭蕉百回忌を営む。編著『落柿舎日記』。67歳。 ◆山鹿 栢年 江戸時代後期-近代の実業家・山鹿 栢年(やまが-はくねん、?-?)。詳細不明。男性。善兵衛。1870年、本木昌造の門人・古川穂次郎が印刷業「點林堂(てんりんどう)」(上京区(現中京区)第廿八組烏丸通三條場之町三十三番戸)を開業した。栢年などが継ぎ、後に三條柳馬場東に移転した。明治期(1868-1912)/1868年、「捨庵」が売りに出され、嵯峨の旧家が譲り受けた。栢年に提供される。「落柿舎」は旧地に戻り、栢年は8世・庵主に就く。 ◆永井 瓢斎 近代の新聞記者・俳人・永井 瓢斎(ながい-ひょうさい、1881-1945)。男性。名は栄蔵、号は釈瓢斎。島根県生まれ。東京帝大卒。1913年、大阪朝日新聞社に入る。社会部長などを経て、コラム「天声人語」を10年間執筆した。俳句をそえた名文で知られた。俳誌『趣味』を主宰した。1937年、瓢齋、工藤芝蘭子ら8人が「落柿舎」を買い取り、保存会を設立した。瓢齋が庵主になり、落柿舎に住し復興に尽力する。著『毒徒然』。65歳。 ◆保田 與重郎 近現代の文芸評論家・保田 與重郎(やすだ-よじゅうろう、1910-1981)。男性。奈良県桜井の生まれ。1931年、東京帝国大学文学部美学美術史学科入学。1935年、神保光太郎、亀井勝一郎、中谷孝雄らと『日本浪曼派』を創刊した。1937年 、『日本の橋』ほか作品で池谷信三郎賞を受賞した。1938年 、『戴冠詩人の御一人者』を刊行し、北村透谷賞を受賞する。1944年、私家版『校註祝詞』を刊行し、出陣学徒に贈る。自宅は私服憲兵の監視下に置かれる。1945年 、病中応召により中国大陸に派遣され、軍病院に入院し敗戦になる。1946年、帰国し、桜井で農業に従事した。1948年、「追放令」で公職追放になる。1949年、青年らと「まさき會祖國社」を結成し、雑誌『祖國』を創刊した。1957年、歌誌『風日』を創刊する。京都に教育図書出版社「新学社」を設立した。1965年、大津・義仲寺の再建に尽力する。1976年、「落柿舎」第13世庵主になる。71歳。 墓は義仲寺にある。 ◆建築 主室は4畳半、3畳、2畳3室、炊事場、物置からなる。平屋建、茅葺。 ◆落柿舎 当初の落柿舎は、下嵯峨川端村、保津川近くの竹薮中にあった。敷地2000坪、建坪100坪ほどあり、40本ほどの柿木が植えられていた。嵐山の鹿の声、保津川の千鳥の鳴き声も聞こえたという。(『落柿舎の記』) 落柿舎の名の由来は、去来の『落柿舎の記』にある。江戸時代前期、1689年秋に、去来は、庵の庭にある柿の木を立木ごと都の商人に売り、銭1貫文の代金を受け取る。その夜、台風により一夜にして実のほとんどが落ちてしまう。商人は裸の梢を眺めながら、代金を返してくれと請う。去来は金を全て返し、友人が手紙を届けている。その文中に「落柿舎の去来」と初めて記した。末尾に「柿ぬしや 梢はちかき あらし山 去来」の句が添えられていた。以来、庵名を「落柿舎」と名付けたという。 ◆去来・芭蕉 去来は、俳人・和田蚊足(ぶんそく)、宝井其角(1661-1707)を介して芭蕉を知る。去来は芭蕉門下になり俳諧を学んだ。芭蕉は去来を評し、「洛陽に去来ありて、鎮西に俳諧奉行なり」とした。この「西国三十三ヶ国の俳諧奉行」の渾名は、篤実な去来が芭蕉によく仕え、西国各地の蕉門をまとめあげた功績をいう。 芭蕉は「落柿舎」を3度訪れている。 1度目は1689年旧12月20日/24日に、芭蕉は落柿舎(下嵯峨川端村、保津川近くの竹薮中、臨川寺近くとも)の去来を訪ねている。旧24日、去来とともに近くの常寂光寺に行き、明け方に茶筅売りの鉢敲(はちたた)きに出遭う。この時、旧11月13日の空也の命日(空也忌)から大晦日にかけての48日間に、念仏和讃を唱えて空也ゆかりの墓所などを巡る信者の一行があった。去来は「箒(ほうき)こせ 真似ても見せん 鉢叩」と詠み、芭蕉は「長嘯の 墓もめぐるか 鉢たたき」と詠んだ。 芭蕉は落柿舎の庵の西にあった柚子の老木を「柚の花や 昔しのばん 料理の間」と詠む。落柿舎には去来の句碑が立つ。「柿主や 梢はちかき あらし山」と刻む。 2度目は1691年旧4月18日-5月5日に、芭蕉は18日間にわたり落柿舎に滞在した。ここまで案内した野沢凡兆は京中に帰った。後に『嵯峨日記』(1753)を記し、冒頭の「元禄四辛未卯月十八日、嵯峨にあそびて去来ガ落柿舎に到。凡兆共ニ来りて、暮に及て京ニ歸る。」から始まる。当時の落柿舎は、主の作れるままだった。ただ、所々が頽破していたという。芭蕉は、一間を伏所にあて、机に硯、文庫、『白氏文集』などを並べた。五重の器に菓子を盛り、盃を添えた。発つ前日の旧5月4日、「五月雨や 色紙へぎたる 壁の跡」と庵への名残りを惜しむ。 3度目は1694年旧5月22日-6月15日まで、芭蕉は落柿舎に入る。無名庵より支度、丈草、素牛が伴い、去来は大坂の酒堂を呼んだ。その年の旧12月に芭蕉は大坂で客死した。在庵中の芭蕉の句としては、「六月や 峰に雲置く あらし山」「大井川 浪に塵なし 夏の月」「清滝の 水くませてや ところてん」「すずしさを 絵にうつしけり 嵯峨の竹」「瓜の皮 むいたところや 蓮台野」「松杉をほめてや風の かほる音」などがある。 去来は俳諧師・野沢凡兆とともに、「蕉風俳諧の白眉(最も優れた者)」とされた。落柿舎では、「俳諧の古今集」といわれた蕉門の発句・連句集『猿蓑』が編集されている。この猿蓑とは、芭蕉の「初しぐれ 猿も小蓑を ほしげ也」の句に由来する。蕉風俳諧は落柿舎で熟成されたといわれている。 ◆落柿舎制札 江戸時代前期、1693年秋に落柿舎が改築され、やや狭くなり去来により「落柿舎制札」が掲げられた。 「落柿舎制札、一、我家の俳諧に遊ぶべし 世の理屈を謂ふべからず/一、雑魚寝には心得あるべし 大鼾(いびき)をかくべからず/一、朝夕かたく精進を思ふべし 魚鳥を忌むにはあらず/一、速(すみゆか)に灰吹(はいふき)を棄(す)つべし 煙草を嫌ふにはあらず/、一、隣の据膳をまつべし 火の用心にはあらず /右條々 俳諧奉行 向井去来」 ◆句碑 ◈「柿ぬしや 梢はちかき あらし山 去来」の句碑は、江戸時代中期、1772年に、俳人・井上重厚により立てられた。洛中最古の句碑といわれている。現在は前庭に移されている。 ◈芭蕉の「五月雨や 色紙へぎたる 壁の跡」の句碑は、現代、1962年に芭蕉研究家・飯野哲二(1891-1971)らにより立てられた。小松石。 ◆文学 近現代の小説家・芝木好子(1914-1991)の『京の小袖』(1985)に描かれている。主人公・知佐子は、染色学を研究していた。美大の恩師・頼光一篁に、幻の辻ヶ花の復元を見に来るように京都に誘われる。知佐子は頼光に落柿舎近くで求愛される。 ◆花暦 柿の実(11月)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『現代仏教の課題 嵯峨野・常寂光寺の戦後史を通じて』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都府の歴史散歩 上』、『洛西探訪』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都隠れた史跡の100選』、『京都大事典』、『京都歩きの愉しみ』『京都の隠れた御朱印ブック』、『京都・湖南の芭蕉』、ウェブサイト「芭蕉翁顕彰会」、ウェブサイト「新学社 保田與重郎の略歴」、ウェブサイト「日本経済新聞 守り抜かれる 風情の庵 落柿舎(時の回廊)」、ウェブサイト「朗文堂 吉雄圭斎と八丈島漂着を共にした本木昌造・平野富二 」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|