|

|

|

| 車折神社 (京都市右京区) Kurumazaki-jinja Shrine |

|

| 車折神社 | 車折神社 |

|

|

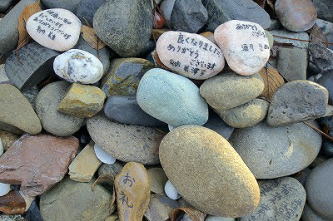

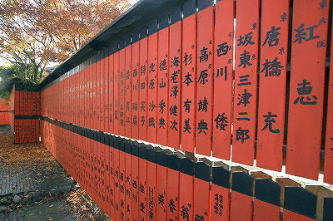

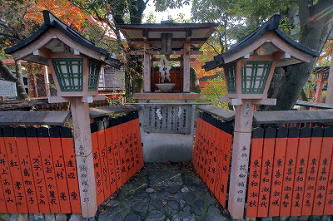

大鳥居  社号柱  大鳥居、桔梗紋  大鳥居、丸に一つ引き     中門    拝所前の鳥居   拝所  拝殿       狛犬、砂岩   拝殿、山口玲熙筆という。  拝殿  本殿、千木   八百萬(やおよろず)神社、本殿の奥(北)に祀られている。  祈願成就のお礼の石  祈願成就のお礼の石  祈願成就のお礼の石  手水舎  手水舎   芸能神社  芸能神社  芸能神社  芸能神社、朱塗りの玉垣  芸能神社     水神社  愛宕神社  辰巳稲荷神社、祭神は、宇迦之御魂神  堀派祖霊社  大国主神社(大黒さま)、祭神は大国主大神  芸能道具冢社  祖霊社  葵忠(きちゅう)社、福田理兵衛を祀る。  清少納言霊社   清めの社  天満神社(そらみつあまつかみのやしろ、天満天神社)  晴明神社   滄海神社(弁天神社)、祭神は市杵島姫命   地主(じぬし)神社、祭神は嵯峨天皇   渓仙桜   「車前石(くるまざきいし)」  神社碑  「言の葉を千とせの後に伝へゆく筆のいさをはつきしともおもふ」、鉄斎の筆を納めた「筆塚」。珪質頁岩。  舞の碑  【参照】有栖(ありす)川  【参照】渡月橋北詰西にある車折神社嵐山頓宮。  車折神社嵐山頓宮 車折神社嵐山頓宮 車折神社嵐山頓宮  車折神社嵐山頓宮  車折神社嵐山頓宮  車折神社嵐山頓宮 車折神社嵐山頓宮 車折神社嵐山頓宮  【参照】車折神社嵐山頓宮、架かる石橋は、琴聴橋、駒留橋といわれ、仲国が小督の調べを聴いた処ともいう。 【参照】車折神社嵐山頓宮、架かる石橋は、琴聴橋、駒留橋といわれ、仲国が小督の調べを聴いた処ともいう。  【参照】三船祭のイラスト、案内板より |

嵯峨野の車折神社(くるまざき-じんじゃ)は、有栖(ありす)川の西にある。 かつて、「桜の宮」、江戸時代には「桜大明神」などとも呼ばれたという。当社は「五道冥官社(ごどうみょうかんしゃ)」であり、地獄で閻魔大王の臣として、五道の衆生(しゅじょう)の善悪を裁く役人が来臨した。商売の取引に違約がないことを誓約した地ともされた。 平安時代末期の儒学者・明経(みょうぎょう)博士の清原頼業(きよはら-の-よりなり)を祭神として祀る。芸能神社は、天宇受売命(あめのうずめのみこと)を祭神にする。旧村社。 神仏霊場会、第91番、京都第11番。 頼業は約束を違えなかったため、たとえ貸した金が返済されなくても、それに代わる金融の道が開けるとされる。頼業(かねより)の名から「金寄(かねより)」に掛けて商売繁盛、会社繁盛(売掛金回収、金融円滑)、金運・財運向上、学業成就、合格祈願、厄除、交通安全、安産の信仰がある。芸能神社は、諸芸上達、芸術才智、ヒット祈願、人気上昇など芸能関係者の篤い信仰を集めている。 御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 かつてこの地は、清原氏(舟橋氏)の領地になっていた。 鎌倉時代、1189年、旧4月、清原頼業の没後、現在の神殿付近に墓所(廟)が造られ、頼業は埋葬された。霊廟は世に「五道冥官降臨の地」といわれた。さらに、頼業の法名「宝寿院殿」に因み、菩提寺になる宝寿院(ほうじゅいん)が建立される。なお、天龍寺内の廟所を宝寿院と称したともいう。 1190年頃、頼業の墓所に当社、車折神社が創建されたという。 江戸時代、商売繁盛の神として信仰された。 宝暦年間(1751-1763)/1750年代、現在の本殿などが造営された。その際に、大坂・曽根崎新地の講社からも、千石船により淀川を遡って当社に詣でたという。 近代、荒廃した。 1888年、日本画家・富岡鉄斎が宮司に就き復興に尽力した。 1910年、京福電鉄(四条大宮-嵐山)開通の際に、境内地を無償提供し車折神社駅を誘致する。 1928年、10月17日、昭和御大典より三船祭が復興される。(「京都日出新聞」) 現代、1988年、拝殿が建立された。 ◆清原 頼業 平安時代後期-鎌倉時代前期の儒学者・清原 頼業(きよはら-の-よりなり、1122-1189)。男性。初名は顕長。父・大外記・清原祐隆。第40代・天武天皇皇子・舎人親王の子孫、清原夏野の後裔。14歳で学問を志した。1142年、少外記、1150年、藤原頼長の推挙により大学直講(明経道の教官)になる。1156年、記録所寄人・助教、1166年頃、正五位上大外記になる。1175年、明経博士、1179年、第80代・高倉天皇の侍読。1156年、保元の乱後、一時逼塞した。1185年、九条兼実が内覧、、1186年、摂政になるとそれを補佐した。1183年、記録所復活とともに寄人になる。著『長寛勘文』。68歳。 「国の大器」と称された。『春秋左氏伝』を講義し、明経道家(日本律令制の大学寮での儒学の研究・教授)、清原家中興の祖とされている。一族としては、平安時代の歌人・官人で三十六歌仙の一人、清原元輔(908-990)、その娘で作家・歌人であり『枕草子』の作者・清少納言(966?-1025?)らがいる。 車折神社の本殿の地は、頼業の墳墓地になるという。 ◆富岡 鉄斎 江戸時代後期-近代の南画家・富岡 鉄斎(とみおか-てっさい、1836-1924)。男性。名は猷輔、道節、百練。字は無倦(むけん)、号は裕軒、鉄斎、鉄崖、鉄道人など多い。京都の生まれ。父・三条室町の法衣商・十一屋伝兵衛・富岡維叙(これのぶ)の次男。家は石門心学を家学とした。15歳頃、平田篤胤門人・大国隆正に国学、岩垣月洲に儒学を学ぶ。19歳頃、大角南耕、窪田雪鷹に南画を学ぶ。20歳頃/15歳頃、心性寺(しんしょうじ)の大田垣蓮月の学僕として住み込み影響を受けた。春日潜庵に陽明学を学ぶ。梅田雲浜に学ぶ。勤王家と親交があった。頼三樹三郎、板倉槐堂、藤本鉄石、山中信天翁、木戸孝允、貫名海屋、中島棕隠らと親交する。近代以降、各地を旅行し、奈良・石上神宮、和泉・大鳥神社、嵯峨・車折神社宮司(1888-1896)になる。1881年、京都に帰り画業に専念した。1896年、田能村直入、谷口藹山らと日本南画協会を発足させた。1917年、帝室技芸員、1919年、帝国美術院会員に任ぜられる。 国学、漢学、仏教、詩文を学び、博学多識であり、稀覯書の収集も行う。余業の絵は、神社復興の費用捻出に役立てた。独学で南画、明清画、大和絵、写生を学ぶ。風景、花鳥、人物など2万点以上を描く。書画叢談と称し、晩年に傑作を残す。代表作「不尽山全頂図」「旧蝦夷風俗図」など。89歳。 墓は是住院(西京区)にある。 車折神社境内には、鉄斎ゆかりの物が残されている。鉄斎筆の社号識(表裏参道)、本殿扁額、参道に神社碑(1909)、生前用いていた筆2000本を納めた「筆塚」などがある。 ◆福田(屋) 理兵衛 江戸時代後期-近代の材木商・尊攘家・福田(屋) 理兵衛(ふくだ-りへい、1863-1872)。男性。名は治和。嵯峨村の生まれ。父・福田三郎左衛門薫家(ただいえ)の長男。叔父・久置が養育した。材木問屋を営み、多量の材木を貯蔵していた。大火後に高騰した材木の販売により富を得た。大庄屋、総年寄りになる。仁和寺宮、天龍寺、八幡公文所、阿野家の内用を務めた。高瀬川開削、清滝川整備にも関わったという。幕末、勤皇の志高く、吉田松陰、桂小五郎らにも資金提供した。1858年-1859年、安政の大獄には難を逃れる。1862年、長州・毛利元徳の上洛に際し、天龍寺、清凉寺、民家などを宿舎、本陣として手配した。その功により、長州藩御用達商人に取り立てられた。1863年、京都に残った小五郎、久坂玄瑞らを支援する。1864年、長州藩が天龍寺に陣を構えた際にも、借入、物資を支援した。蛤御門の変(禁門の変)では、子・信太郎ともに長州軍遊撃隊に加わる。戦に敗北すると、妻子を残し長州萩に避難した。薩摩軍により自宅の家財道具は没収され、家は焼き払われた。その後、萩・長州藩の士分になる。1867年、王制復古後、遠近組の郡方御用掛になる。1870年、京都に戻る。1872年、京都に戻る矢先に、萩で何者かに斬られ亡くなる。59歳。 車折神社の末社・葵忠(きちゅう)社(右京区)に祭神として祀られている。正定院(右京区)にも墓がある。 なお、福田家の祖先は、清和源氏源満仲の孫・頼遠を名乗った。室町時代の初期、越後守元光により当地に土着したという。その後、安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)以来、下嵯峨の郷士になる。 ◆車折・車折石 門前右側に「車前石(くるまざきいし/くるまさきいし)」が祀られている。車折(くるまざき)の社名に関わるという。 ◈鎌倉時代、第88代・後嵯峨天皇(在位:1242- 1246)が、嵐山大堰川へ行幸の際に、牛車に乗り社前を通ろうとした。ところが、突然牛が動かなくなる。車の轅(ながえ、引棒)も折れたという。不審に思い供奉の者が調べると、清原頼業を祀る祠があった。このため、「車折大明神」の神号、「正一位」の神号が贈られたことに由来するという。 富岡鉄斎が立てた神社碑(1909)には、轅が折れた原因について、祭神の怒りに触れたと記されている。 ◈また、鎌倉時代、第90代・亀山天皇(在位:1260-1274)が嵐山への行幸の折に、牛車が社の前に差し掛かると停車してしまった。車を牽いていた牛も地に伏して動かない。このため、「御くるまよりおりさせたまひぬ」として、石を「車前の石(くるまさきのいし)」と称したともいう。 ◆宝寿院 鎌倉時代前期、1189年、清原頼業の没後、現在の神殿付近に墓所(廟)が造られ、頼業は埋葬された。さらに、頼業の法名「宝寿(ほうじゅ)院殿」に因み、菩提寺になる宝寿院が建立されている。 宝寿院は、南北朝時代、1345年の足利尊氏による天龍寺建立により、その末寺になる。かつて、社の南(嵯峨朝日町)に存在していた。その後、大津市に移転した。 ◆水神社 「水神社」の祭神は罔象女神(みずはのめのかみ)を祀る。 かつて大堰川(桂川)の流れは、現在の境内の付近まであったという。この地は清原氏の領地になっていた。洪水が起きると、官吏である清原氏は、復旧工事のために氏人を選び、工事の監督を命じられた。松尾大社付近、桂川の堤罧原堤(ふしはらつつみ)は、清原氏により築かれ、清原氏分家・伏原家の家領に分譲された。 社は、室町時代後期、1473年まで境内に祀られていた。その後、境内にある末社・滄海神社に合祀された。現代、1962年、現在地に社殿が建立されている。 かつては、毎朝、この祠下にある浄水井から水を汲み、法寿殿(車折大神)に供えていたという。 5月14日の例祭では、三船祭斎行の奉告、水上行事の安全が祈願される。 ◆芸能神社 境内末社の「芸能神社」は、芸能道の祖神である天宇受売命(あまのうずめのみこと)を祀る。現代、1957年、末社・地主神社より分祀され創建された。 芸能上達を祈願する人々の信仰篤い。寄進奉納された朱塗りの玉垣は、2000枚以上あるという。有名人の名が書かれている。 例祭は4月10日、月次祭は毎月10日になる。 ◆葵忠社 「葵忠(きちゅう)社」は、江戸時代-近代の福田(屋)理兵衛(1863-1872)を祀る。社号の揮毫は政治家・清浦奎吾(1850-1942)による。 社は近代、1915年には、西半丁の地にあった福田家旧宅内(現在の穂積家)に祀られていた。1935年に当社に遷されたという。例祭(4月第3日曜日)。 ◆そのほかの社 ◈「八百萬(やおよろず)神社」は、本殿の奥(北)に祀られている。 ◈「辰巳稲荷神社」の祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)になる。本社辰巳の方位に鎮座する。五穀豊穣、生業繁栄の守護神になる。例祭は初午の日、毎月午の日。 ◈「大国主神社(大黒さま)」の祭神は、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)になる。現代、1957年に勧請された。 ◈「芸能道具冢社」は、茶筅、毛筆、刷毛など納める、芸能上達の信仰がある。祭礼(4月10日)。 ◈「清少納言霊社」には、清少納言が祀られている。清原氏と同族とされている。 ◈「天満神社(そらみつあまつかみのやしろ、天満天神社)」は、菅原道真とは関係がない。雷除け、農業、園芸の守護神になる。 ◈「滄海神社(弁天神社)」の祭神は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)になる。室町時代、1473年に創建された。滄海とは大海原のことで、渡来した水の神、弁財天を象徴する。室町時代創建の天龍寺末寺が廃寺になり、その守護神が現在地に遷座された。かつての祭神は弁才天だった。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、市杵島姫命を祭神にした。 ◈「地主(じぬし)神社」の祭神は、第52代・嵯峨天皇になる。かつてこの付近には、柳鶯寺という寺があったという。天皇は行幸の際にこの寺で休んだ。後に、その縁により天皇が祀られた。その後、寺は廃寺になり、当社境内に遷される。地主神社として祀られた。現代、1961年に復興された。 ◆建築 南より拝所、拝殿、本殿がある。 ◈「拝殿」は、現代、1988年建立された。銅板葺、総ヒノキ造。 ◆文化財 近代の日本画家・儒学者、車折神社の宮司も務めた富岡鉄斎(1837-1924)の作品、富士山の絵「望嶽図」など約100点を所蔵している。財団法人・車軒文庫により管理されている。 作品は、春秋に予約制で公開されている。 ◆絵馬 富岡鉄斎筆の絵馬がある。 ◆祈念神石 社殿前に「祈念神石」といわれる石が積み上げられている。石には「祈願成就」などと書かれている。 小石(神石)を社務所で授与され、本殿前で願い事を祈願する。石は自宅に持ち帰り、神棚か高い位置にお札と共に置いて願掛けする。願いが成就すると、石を新たに拾い、これを洗い清める。お礼、祈願成就内容を書いて神前に奉納する。小石もまたこの時に返却する。 少なくとも江戸時代にはすでに行われていた慣わしという。祭神の清原頼業(かねより)の名に因み、「金寄(かねより)」と掛けて商売繁盛、売掛金回収、合格祈願などの信仰がある。 ◆落柿舎 境内北東に芭蕉・去来の子弟句碑が立つ。かつて一時期、落柿舎が境内にあったという。 芭蕉の「ほととぎす 大竹やぶを もる月夜」、去来の「柿ぬしや 木ずゑはちかき あらし山」。 ◆嵯峨野 嵯峨野という地名は、すでに平安時代から使われていたという。愛宕山から北山付近の「さがしき(険しい)」地勢から名づけられたという。 ◆樹木 桜と紅葉の名所として知られている。 祭神・清原頼業は桜を愛したという。廟にも多くの桜が植えられ、桜の宮と呼ばれた。江戸時代には桜並木があったことから、桜大明神などとも呼ばれたという。 境内には、「渓仙桜」がある。近代の日本画家・富田渓仙(1879-1936)が寄進した。文人画、平安朝の仏画、大和絵も描いた。 ダイオウショウがある。 ◆三船祭 「三船祭」(5月第3日曜日)は、大堰川(桂川)で行われる。平安時代、宇多上皇(第59代)の舟遊びに由来しているという。 三船(みふね)の名称は、平安、鎌倉時代の第80代・白河天皇が、漢詩、和歌、奏楽に長けたものを三隻の船に分乗させたことに因む。「舟遊び祭」、「西祭」とも呼ばれた。 祭りは、近代、1928年の昭和御大典より始まった。御座(ござ)船以下、龍頭船、鷁首(げきす)船、詩歌船、俳諧船、書画船、謡曲船、献茶船、献花船、小唄船、扇流し船など20数隻が出る。平安時代の王朝貴族の風情を再現する。詩歌、管楽、流扇の奉納がある。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、節分祭(2月節分)、辰巳稲荷神社初午祭(2月初午の日)、入学祭(3月4日)、芸能神社例祭(4月10日)、葵忠社例祭(4月第3日曜日)、例祭(大祭)・水神社例祭(5月14日)、三船祭(5月第3日曜日)、夏越の大祓式(6月30日)、夏祭(8月14日)、万灯会(8月14日-16日)、重陽祭(9月9日)、七五三参り(11月)、火焚祭(11月23日)、冬至祭(12月冬至の日)、晦日の大祓式(12月31日)。 月次祭(毎月4日、14日、24日)、芸能神社月次祭(毎月10日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都を歩く 50 嵐山』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都美術の 新・古・今』、『京都・湖南の芭蕉』、『新選組と幕末の京都』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 古社名刹巡礼の旅 28 嵯峨野と高雄』 、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|