|

|

|

| 金福寺 (京都市左京区) Kompuku-ji Temple |

|

| 金福寺 | 金福寺 |

|

|

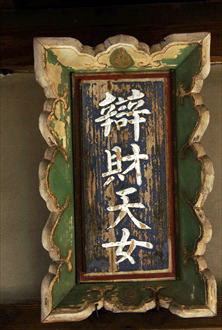

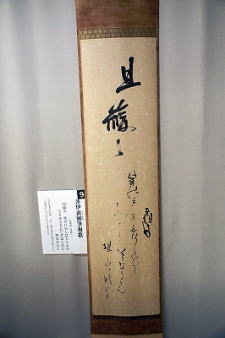

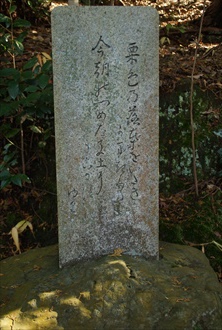

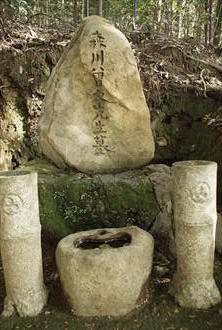

開運大弁財天  弁財堂        「花守は野守に劣る今日の月」、与謝蕪村 「西と見て日は入りにけり春の海」、寺村百池    方丈  方丈、井伊直弼筆の和歌「元旦緩々芝の戸のしばしと云ひてもろともにいざ語らはん埋火のもと」  方丈、福巳塔  枯山水式の庭園  枯山水式の庭園  芭蕉庵     裏の丘からは、愛宕山、五山送り火「船形」なども見える。  「うき我を さびしがらせよ かんこ鳥」、松尾芭蕉  芭蕉水  井戸  芭蕉の碑  「時雨るるや 軒の干菜の 錣(しころ)釣り」、中川四明  「松村呉春之碑」  「初省墓」、村山たか女の参り墓  「粟色乃 落葉をいだき かまきりの 今朝のつめたき 土にうごかず」  「潁原退蔵筆塚」  「青木月斗の墓」  与謝蕪村の墓  江森月居の墓  吉分大魯の墓   森川曽文の墓  呉月渓の墓  呉(松村)景文の墓   ヤマモモの大木 |

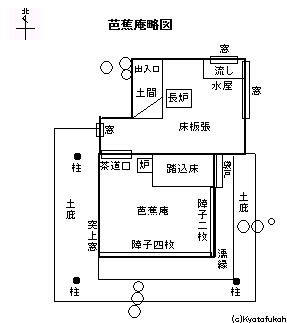

瓜生(うりゅう)山の北西の山腹に、金福寺(こんぷく-じ)はある。寺は、俳諧とゆかりが深い。山号は仏日山という。 臨済宗南禅寺派、本尊は聖観音。 京都洛北・森と水の会。 アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2013年に第42位に選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代、864年、円仁(慈覚大師)の遺志を継ぎ、安恵(あんね)僧都が創建したという。円仁自作という聖観音像を安置した。当初は天台宗だった。(寺伝) 中世(鎌倉時代-室町時代)、荒廃する。 江戸時代、貞亨年間(1684-1688)/元禄年間(1688-1704)、圓光寺の鉄舟(てっしゅう)和尚により再興された。以後、臨済宗南禅寺派末寺に属した。 1688年以降/1689年、鉄舟は俳人・松尾芭蕉と親しく、芭蕉も寺を訪れたともいう。 1772年以降、芭蕉庵は荒廃したという。 1776年秋/1781年/安永年間(1772-1781)、江戸時代の俳人・画家・与謝蕪村が荒廃していた芭蕉庵を再興する。住僧・松宗(しょうそう)の了承を得て、自在庵道立を発起人にした。(『洛東芭蕉庵再興記』) 1862年、村山たか女が入寺する。 近代、1867年/1869年、たか女の寄進により、弁天堂が建立された。 1935年、俳人・高浜虚子が訪れている。 ◆鉄舟 江戸時代の臨済宗の僧・鉄舟(てっしゅう、?-? )。詳細不明。男性。圓光寺の住持。金福寺を再興した。松尾芭蕉と親交した。 ◆松尾 芭蕉 江戸時代前期の俳諧師・松尾 芭蕉(まつお-ばしょう、1644-1694)。男性。名は宗房、幼名は金作、通称は七郎、甚七郎、忠右衛門、藤七郎、俳号は宗房、桃青、芭蕉、別号は釣月軒、泊船堂、風羅坊坐興庵、栩々斎(くくさい)、花桃夭、華桃園、泊船堂、芭蕉洞、芭蕉庵、風羅坊など多数。伊賀国(三重県)上野/柘植(つげ)の生まれ。父・士分待遇の農家・松尾与左衛門の次男。1656年、 父が亡くなる。1662年、伊賀上野の藤堂藩伊賀支城付の侍大将・藤堂新七郎良精家の若殿・良忠(俳号は蝉吟)に料理人として仕える。京都の北村季吟に俳諧を学んだ。俳号は宗房を使う。1666年、良忠の死により仕官を退き、俳諧に入る。1672年、『貝おほひ』を上野天満宮(上野天神宮)に奉納した。1673年、江戸に出て、水道修築役人になり俳諧師の道を歩む。其角が入門する。延宝年間(1673-1681)、談林俳諧に傾倒した。1675年、西山宗因を歓迎する句会に出席した。この頃、俳号「桃青」を使う。1677年、俳諧の宗匠になった。1680年、『桃青門弟独吟二十歌仙』を刊行した。宗匠を辞し、深川に草庵「芭蕉庵」を結ぶ。1682年、江戸の大火で庵の焼失後に、甲斐国・高山糜塒を頼る。1683年、母が故郷で亡くなる。新しい芭蕉庵へ入る。1684年、「甲子(かっし)吟行」に出る。母の墓参りで伊賀へ帰った。名古屋の連衆と「冬の日」の歌仙の句会を行う。1685年/1686年頃、「野ざらし紀行」に出た。1685年、伊賀、奈良、京都、大津、名古屋、木曾路を経て江戸へ帰る。1686年、 「古池や蛙飛び込む水の音」を発句した。1687年、曾良・宗波と鹿島神宮へ詣でる。(『鹿島詣』「鹿島紀行」)。1687年/1688年、「笈の小文」の旅へ出立し、名古屋を経て伊賀へ到着した。1688年、藤堂良忠の子・良長に招かれる。伊勢神宮へ参詣し、万菊丸(杜国)と吉野へ向かう。越人と名古屋から信州更科へ「更科紀行」に出る。1689年、曾良を伴い「おくのほそ道」へ出て、大垣に到着した。1690年、大津の「幻住庵」に入る。1691年、伊賀で「山里は万歳おそし梅の花」を詠む。『猿蓑』が刊行される。1692年、3度目の「芭蕉庵」に入る。1694年、『おくのほそ道』の清書本が完成した。伊賀に帰郷した。奈良から大坂で病気になり、旅の途上、南御堂前花屋の裏座敷で亡くなった。句集は『俳諧七部集』、紀行文『奥の細道』、日記『嵯峨日記』、絵の『野ざらし紀行画巻』など。51歳。 蕉風の祖。談林俳諧、漢詩文調、破格調を経て蕉風を確立する。「さび」「しおり」「細み」を提唱した。各地を旅し名句・紀行文を残した。門人に蕉門十哲(其角、嵐雪、去来、丈草、許六、杉風、支考、野坡、越人、北枝)、ほかがある。京都での旧居は、金福寺裏の芭蕉庵、嵯峨・落柿舎、円山・芭蕉堂などがある。 遺言により、粟津義仲寺(大津市)に葬られた。命日(陰暦10月12日)を時雨忌、翁忌、桃青忌ともいう。 京都には46歳頃に訪れた。京都での旧居は、金福寺裏の芭蕉庵、嵯峨・落柿舎、円山・芭蕉堂などがある。芭蕉庵では「うき我を淋しがらせよかんこどり」と詠んだという。落柿舎滞在中の『嵯峨日記』に記された句になる。金福寺境内に句碑が立つ。 ◆与謝 蕪村 江戸時代中期の俳人・画家・与謝 蕪村(よさ-ぶそん、1716-1784)。男性。本姓は谷口、初号も谷口、のち与謝氏。別号は夜半亭、夜半亭二世、夜半翁、宰鳥、宰町、落日庵、紫狐庵など。画号は長庚、春星、謝寅(しゃいん) 、東成、朝滄(ちょうさそう)、謝長庚、謝春星、四明など多数。摂津国(大阪府)の生まれ。家は豊かな農家で、父が急逝し家産を失う。俳画家を目指し、1737年、江戸に出て、内田沾山(せんざん)に俳諧を学ぶ。京都から江戸に戻った夜半亭(早野)巴人(はじん)に師事した。1742年、巴人の没後、下総結城の友人・砂岡雁宕(いさおか-がんとう) 方に身を寄せる。常陸・下総地方を遊歴し、憧れの松尾芭蕉の足跡を辿り東北地方を遊歴した。1744年、蕪村と改号した。1745年、和詩『北寿老仙をいたむ』を書く。1751年/1752年、京都に上る。知恩院山内でも起伏した。1754年、生母の出身地、丹後与謝加悦(かや)に立ち寄り、讃岐などを旅した。1757年、京都に戻る。1758年、漁師の娘・ともと結婚する。この頃、京都の四条烏丸付近に移り、与謝を名乗った。1761年、娘・くのが生まれる。1766年、蕪村を中心に結社「三葉社」が生まれた。1769年、『平安人物志』の画家の部に登録される。1770年、巴人の夜半亭2世を継ぎ、京都俳壇の中心になる。1771年、尾張国の下郷学海の依頼により、池野大雅との合作「十便十宜帳」を描く。1773年、『あけ烏』を刊行し、俳諧新風を提唱した。1774年、釘隠町に移転する。1776年、金福寺(左京区)に芭蕉庵を再興した。1778年、几董との兵庫への小旅行を果たした。1779年、『奥の細道屏風図』を描く。晩年、蕉風(しょうふう)復興を提唱した。1784年、京都で亡くなった。68歳。 江戸俳諧の中興の祖、俳画の創始者とされる。俳風は写実性、浪漫性、叙情性を有し、絵画的とされ、中興期俳壇の中心存在になる。芭蕉とは異なる俳諧を打ち出した。俳諧よりも早く、文人画の大家として大雅と並び称せられた。画風は南画の大成者とされ、日本の自然観を加味する。山水画、花鳥画、俳画も残している。芝居好きで、役者・作者とも付き合う。芸妓・小糸と関わった。著は新体詩『春風馬堤曲』、句日記『新花摘』、『夜半楽』、『玉藻集』、句集『蕪村七部集』、俳画『奥の細道図屛風』など。 蕪村は、一乗寺辺りに吟行に訪れていた。金福寺をしばしば訪れ、高井几菫(きとう、1741-1789)、樋口道立(どうりゅう、1738-1813)、寺村百池(ひゃくち、1748-1836)らと句会を開いた。遺言は、芭蕉庵と芭蕉句碑の傍らに葬られることだった。 金福寺(左京区)に墓がある。蕪村忌(12月25日)。 ◆江森 月居 江戸時代中期-後期の俳人・江森 月居(えもり-げっきょ、1756-1824)。男性。名は師心、号は竹巣、些居、住地庵、桂川など。京都の生れ。国学は荒木田久老、村田春門に学び、与謝蕪村門下になる。高井几董(きとう)と共に蕪村門の双璧と称された。1790年、二条家雪月花の会に加藤暁台、井上士朗と銅駝御殿に召され、百韻の連句を興行した。三大家(ほかに、東の道彦、中京の士朗)の一人に数えられた。蕪村没後に、一門を統率した。著『夜あかし』。51歳。 墓は金福寺(左京区)にある。 ◆村山 たか女 江戸時代後期-近代の尼僧・村山 たか女(むらやま-たかじょ、1809-1876)。女性。たか。近江(滋賀県)の生まれ。父・多賀大社・般若院の社僧・尊勝院主、母・彦根の芸妓/巫女・藤山くに子/般若院の娘ともいう。すぐに養女に出された。美貌の人であり、三味線、歌、茶、華道も嗜んだ。江戸幕府の大老で、井伊直弼の兄・井伊直亮(1794-1850)の侍女、祇園の芸妓・可寿江(かずえ)として名を馳せた。後に金閣寺住職・北澗承学(ほっかん-しょうがく)に囲われる。1831年、帯刀(たてわき)を産む。一時、その坊官・多田一郎の妻になる。近江彦根藩第15代藩主・大老・井伊直弼(1815-1860)の愛人、後に国学者・井伊参謀・長野主膳(1815-1862)の妾になった。第121代・孝明天皇の女官になり、直弼、主膳の隠密として尊攘派志士の情報を流した。1858年、尊攘派らを弾圧した安政の大獄に協力し、貢献する。1860年、桜田門外の変で直弼が暗殺される。1862年、その報復のために、たか女は長州と土佐藩士により洛西で捕らえられる。主膳は彦根で斬首、たか女は荒縄で縛られ、三条大橋に尼姿で晒された。子・帯刀は粟田口で斬られた。3日後、たか女は宝鏡寺の尼僧により助けられる。その後、彦根・清凉寺、洛北・圓光寺(左京区)を経て、金福寺に寺守として入る。尼になり妙寿と称した。金福寺(左京区)で晩年の14年間を過ごした。直弼の菩提を弔い、日々戒名を書き綴ったという。金福寺で亡くなる。67歳。 生涯は、舟橋聖一『花の生涯』、諸田玲子『奸婦にあらず』に描かれている。金福寺境内には、寄進した弁財堂が建つ。遺品も展示されている。 墓は圓光寺(左京区)にある。金福寺(左京区)に詣り墓がある。 ◆芭蕉庵 境内に、江戸時代の俳人で「俳聖」と呼ばれた松尾芭蕉(1644-1694)ゆかりの「芭蕉庵」が建てられている。「四明(比叡山)山下の西南一乗寺村に禅房有、金福寺といふ。土人口称して芭蕉庵と呼」と記されている。(『洛東芭蕉庵再興記』) 芭蕉は、江戸時代前期、貞亨年間(1684-1688)に金福寺4世・鉄舟を訪ねたともいう。芭蕉は「うき我を さびしがらせよ 閑古鳥」と詠んだ。句は江戸時代前期、1691年4月22日の『嵯峨日記』に見える。初案は1689年になる。 芭蕉は寺を訪れなかったともいう。芭蕉と鉄舟とは親交があり、鉄舟が芭蕉を偲んで庵名を名付けたともいう。また、後に里の人々が呼ぶようになったともいう。庵は、その後、荒廃した。 江戸時代中期、1781年、俳人・画家の与謝蕪村が庵を再興する。庵では、結社「写経社会」の句会(4月、9月)を催していた。 庵室は、四畳半、そのうち台目の床の間があるため三畳台目になる。隅炉を切る。東、南に廻縁がある。北の水屋(四畳半)は板間、流し、長炉がある。蕪村は円窓を好まず、窓は四角になっている。藁葺。 ◆仏像 ◈本尊の「聖観音」は、平安時代の円仁(えんにん、794-864)作とされる。 ◈脇侍に「毘沙門天」、「不動明王像」を安置する。 ◈弁天堂に「弁才天像」が安置されている。近代、1869年に< たか女が報恩のために奉納した。 ◆庭園 枯山水式の庭園は、方丈南の書院「残照亭」に南面している。江戸時代中期に作庭された。白砂、築山、3段の生垣、大小の皐月(躑躅)の丸刈り込みがある。その奥の高台に萱葺き屋根の芭蕉庵が建ち、東山を借景にしている。 紅梅、馬酔木、山茶花、紅葉が植えられている。 ◆文化財 ◈蕪村自筆の『洛東芭蕉庵再興記』は、「四明山下(しめいさんか)の南西、一乗寺村に禅房あり、金福寺といふ、土人口称して芭蕉庵と呼ぶ。」で始まる。 ◈蕪村自筆画像、蕪村自筆の「山水図巻」。 ◈「芭蕉木像」は、行脚姿をしている。 ◈蕪村一門の愛用「二見型の文台と重硯箱」、鉄舟「芭蕉翁図」がある。 ◈方丈に、井伊直弼筆の和歌の短冊「元旦緩々芝の戸のしばしと云ひてもろともにいざ語らはん埋火のもと」がある。たか女が大切にしていたという。 ◈村山たか女関連としては、江戸時代後期、1869年に自ら書き改めた過去帳、弁天堂建立の際の棟札、遺品などがある。 方丈に、たか女が祀っていたという福巳塔がある。 ◆句碑 境内には多くの句碑が立つ。 ◈「うき我を さびしがらせよ かんこ鳥」、松尾芭蕉。 芭蕉の碑は、江戸時代中期、1776年に与謝蕪村、俳人・儒者・樋口道立(1738-1813)が立てた。 ◈「花守は野守に劣る今日の月」、与謝蕪村 。 「西と見て日は入りにけり春の海」、江戸時代の俳人・寺村百池(1748-1836)。 ◈「時雨るるや 軒の干菜の 錣(しころ)釣り」、中川四明(1850-1917)。 ほかに当寺で詠んだ句に「初虹や 白川道を 花売女」「金福寺の 忌によりて また蕪汁」がある。 ◈「粟色乃 落葉をいだき かまきりの 今朝のつめたき 土にうごかず」、俳人・歌人・正岡子規(1867- 1902)。 ◆墓・碑 背後の丘に、近世-近代の俳人、画家などの墓、句碑が複数立てられている。 ◈蕪村の墓がある。句に「吾も死して碑にほとりせん枯尾花(我も死して 碑に辺せむ 枯尾花)」と詠んだ。蕪村の遺言通りに、芭蕉の句碑近くに納骨された。 蕪村の墓には妻も眠る。妻は蕪村没後剃髪し、清了尼と称した。周囲に門人・江森月居、松村呉春、呉(松村)景文、吉分大魯の墓がある。 ◈「江森月居の墓」がある。江戸時代の俳人・江森月居(えもり-げっきょ、1756-1824)は、蕪村の高弟であり高井几董と共に蕪村門の双璧と称された。「朝霧にまぎれて出む君が門」「敗軍の五六騎蓑をうちかづき」などを詠む。 ◈「松村呉春之碑」がある。江戸時代の絵師・呉春(月渓、1752-1811)は、四条派の始祖とされている。舎弟の絵師・松村景文(1779-1843)が立てた。 ◈「呉(松村)景文の墓」がある。江戸時代の画家・呉(松村)景文(-1843)は、呉春の異母末弟で弟子になる。 ◈「吉分大魯の墓」がある。江戸時代の徳島藩士・俳人・吉分大魯(よしわけ-たいろ、?-1778 )は、蕪村門下で後に離れた。 ◈「森川曽文の墓」がある。江戸時代後期-近代の画家・森川曽文(もりかわ-そぶん、1847-1902)は四条派になる。 ◈「初省墓」は、江戸時代後期-近代の女性・村山たか女(1809-1876)の参り墓だった。たか女の本墓は近くの圓光寺にあり、その土を埋めてある。 ◈「中川四明の墓」がある。江戸時代後期-近代の俳人・ジャーナリスト・中川四明(1849-1917)は、「京都満月会」を興した。 ◈「潁原退蔵筆塚」は、近代の国文学者・俳人・潁原退蔵(えばら-たいぞう、1894-1948)の筆塚になる。現代、1954年11月に立てられた。潁原は蕪村などの研究をした。揮毫は当時の住職・小関魯庵(おぜき-ろあん)の依頼により、近現代の言語学者・新村出(しんむら-いずる、1876-1967)による。 なお、新村は、1957年8月に金福寺を訪ねている。歌に「金福寺しぐれする日を退蔵の塚も動けよ蕪翁をよびて」などがある。 ◈「青木月斗の墓」がある。近代の俳人・青木月斗(あおき-げっと、1879-1949)は、正岡子規の門下になる。当寺で詠んだ句に「蕪村の墓に隣して寝る霜夜かな」「狸追いし和尚の話夜半(よわ)の冬」「提灯で墓へ参りぬ星冴ゆる」がある。 ◆文学 近現代の俳人・小説家・高浜虚子(1874-1959)は当寺を訪れ、「徂く春や京をひと目の墓どころ」と詠んだ。 ◆芭蕉水 芭蕉水がある。「翁ノ水」とも呼ばれた。かつて芭蕉が使ったという。鉄舟が芭蕉をもてなした井泉ともいう。句会、茶会にも用いられた。 ◆樹木 ヤマモモは、樹齢300年という。京都名木百選の一つに数えられる。 紅葉で知られている。 ◆年間行事 蕪村忌(12月25日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組と幕末の京都』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都隠れた史跡の100選』、『京都の寺社505を歩く 上』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『京を彩った女たち』、『京の茶室 東山編』、『古都歩きの愉しみ』 、『週刊 日本の美をめぐる 29 与謝蕪村 池大雅と文人画』、『週刊 京都を歩く17 修学院・白川』 、『広辞苑はなぜ生まれたか-新村出の生きた軌跡』、『京都・湖南の芭蕉』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「芭蕉翁顕彰会」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|