|

|

|

| 誓願寺 (京都市中京区) Seigan-ji Temple |

|

| 誓願寺 | 誓願寺 |

|

|

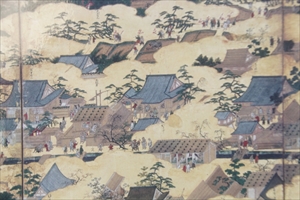

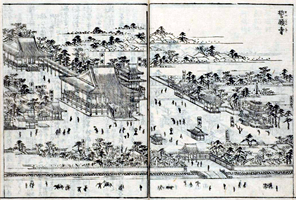

月下氷人石正面に「迷子みちしるべ」とある、1882年建立。  月下氷人石、右側に「教しゆる方」と彫られている。  月下氷人石、左側に「さがす方」と彫られている。   境内東の門  境内東の門     寺は過去に10度の災禍に遭った。現在の本堂は鉄筋コンクリート製となっている。    本堂内陣  本尊・阿弥陀如来像  観世音菩薩、十一面観世音菩薩   安楽庵策伝、誠心院の説明板より  【参照】謡曲「誓願寺」、和泉式部の来迎図、誠心院の説明板より  鐘楼  北向地蔵尊  扇の塚  本堂に奉納された芸道上達祈願の扇子  墓地の前に立つ「山脇東洋解剖碑所在墓地」の碑  山脇東洋夫妻の墓  【参照】「山脇社中解剖供養碑」(京都大学総合博物館蔵)  【参照】小川(黒い線)、中央に革堂、その左下に風呂、右端に誓願寺、左端に知恩寺、「上杉本洛中洛外図屏風」、東陣プロジェクト実行委員会の説明板より  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている誓願寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】「元誓願寺」(上京区)の地名 |

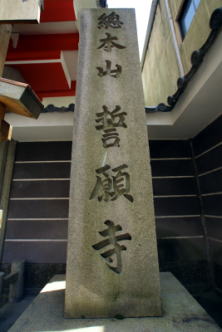

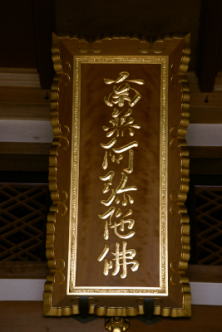

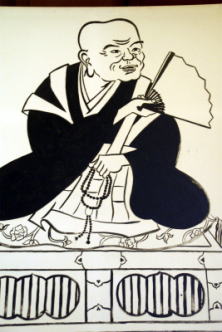

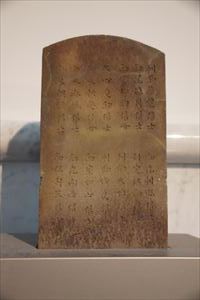

新京極通に面して誓願寺(せいがん-じ)がある。法然説法の霊場とされる。清少納言が当寺で仏門に入ったと伝えられ、「女人往生の寺」としても知られている。「施餓鬼(せがき)寺」とも呼ばれた。山号を深草山という。 浄土宗西山深草派の総本山、本尊は阿弥陀如来。 法然上人(圓光大師)二十五霊場第20番。本堂脇壇の十一面観音菩薩は、洛陽三十三観音巡礼第2番札所。本尊は京洛六阿弥陀仏(洛陽六阿弥陀めぐり第6番)のひとつ。洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第29番札所、札所本尊は西院河原地蔵。西山国師遺跡霊場第9番札所。新西国三十三か所観音霊場の第15番札所。 能楽など芸能上達、芸道上達、女人往生の信仰がある。御朱印(10種類)が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、667年/665年、第38代・天智天皇の勅願により、開基は恵隠(えおん)とし、当初は奈良に建立されたという。(『洛陽誓願寺縁起』)。大和・仏師の賢問子(けんもんし)、芥子国(けんしこく)父子により、丈六(4.85m)の阿弥陀仏坐像が造られ、七堂伽藍が建てられた。(『続群書類従』)。また、念仏閣に坐像が安置され、「誓願寺」と称されたという。当初は、南都六宗のひとつ三論宗だった。「三論寺」と称したともいう。 奈良時代、784年、山城国乙訓郡に移された。また、794年の遷都以前に相楽郡に移る。(『山州名跡志』『山城名跡巡行志』) 平安時代、794年、平安京遷都後、紀伊郡深草に移ったともいう。(『雍州府志』『山城名跡巡行志』) 第60代・醍醐天皇(在位; 897-930)は、浄土三部経を納めた。天台宗の僧・源信(恵心僧都、942-1017)は、当寺で善財講を修した。また、50日間あまり参籠し不断念仏を修したともいう。「誓願講式(六道講式)」を作ったという。(『洛陽誓願寺縁起』) 歌人・和泉式部(978?-?)が出家し、境内に庵を結んだという。平安時代には念仏女人往生の寺として知られた。 1175年、浄土宗開祖・法然(1133-1212)が当寺で参籠した。21世・蔵俊が帰依し、浄土宗に改めた。蔵俊は、法然を22世とし中興の祖とした。それ以来、浄土宗念仏門の寺になる。また、円空立信孫弟・良玉により改宗したともいう。(『山州名跡志』)。23世は証空(1177-1247)という。観経曼荼羅の講説を行ったという。 中世(鎌倉時代-室町時代)、不断念仏の道場として浄土宗西山派の粟生光明寺とともに栄えた。 鎌倉時代初期、一条通小川(現在の上京区元誓願寺通小川西入ル)に移転している。 1209年、行願寺とともに焼失した。(『百錬抄』) 1236年、公卿・九条道家が7日間の仏事を営む。 深草・真宗院の円空立信(1213-1284)が兼帯し、以後、浄土宗西山深草派の本寺になる。(『深草真宗院円空伝』『山州名跡志』) 1276年、時衆(時宗)の開祖一遍(1239-1289)は、当寺において念仏賦算を行なったという。(『洛陽誓願寺縁起』) 円空立信の法嗣・顕意(1239-1304)により、念仏弘通の一大道場になる。(『深草真宗院円空伝』『山州名跡志』) 1410年、第99代・後亀山天皇皇子が出家し真阿と号した。 室町時代、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。奥堂、小御堂が焼失する。(『大乗院社雑事記』) 1483年、本堂が再建された。 1509年、焼失している。1509年-1528年、浄土宗西山義の円福寺・三福寺との間に相論があった。 1518年、新堂が再建され、本尊遷座にされる。 1536年、焼失している。(『天文日記』) 1539年、立柱上棟される。(『厳助往年記』) 一時、時衆(時宗)の比丘尼により、時宗寺院になった。 安土・桃山時代、1573年、旧4月、織田信長の上京焼討で焼失している。(『続史愚抄』) 1591年、旧3月、豊臣秀吉の寺町整備に際し、現在地(三条寺町)に寺地が移された。(『晴豊公記』)。6000坪の境内が広がり、塔頭18を数えた。 1597年、秀吉側室・松の丸殿(京極竜子)の援助により、壮大な伽藍が再興され、落慶供養される。本堂、報恩堂、釈迦堂、三重塔、方丈、経蔵などが建ち並んだ。(『時慶卿記』) 江戸時代、1609年以降、豊臣秀吉の側室・松の丸殿が隠棲した。堂塔伽藍が再興された。 1613年、安楽庵策伝が55世になる。 1664年、本堂修理供養が勅使列席により執り行われる。朱印寺領も受ける。(『出来斎京土産』「京都御役所向大概覚書」) 寛文年間(1661-1673)、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48カ寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 江戸時代中期-幕末、施餓鬼法会の寺として賑わう。「施餓鬼寺」とも呼ばれた。 1779年頃、伊藤若冲が野菜づくしの「菓蔬涅槃図」を奉納した。 1788年、天明の大火により焼失している。本堂、三重塔、方丈を焼失する。(『天明八年京都火災記』)。その後、衰微する。 1792年、旧8月12日、焼亡し、勧化許可される。(「古久保家文書」) 1807年、本堂が復興された。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、本堂が横転した。(『宝暦現来集』) 1845年、焼失した。 1864年、禁門の変(蛤御門の変)で焼失した。本尊も焼失する。 近代、1869年、阿弥陀寺の石清水八幡宮本地仏を本尊として遷す。上地により6500坪の境内の内、4800坪が失われた。18の塔頭のうち15までが移転、廃寺になる。 1872年、京都府参事・槇村正直は、誓願寺、金蓮寺(時宗・四条道場)境内を上地し、三条-四条間に大歓楽街を計画し、新京極通が生まれた。誓願寺は寺地の大半を失う。 1874年、六孫王大通寺本堂を移す。庫裏、書院、方丈、詰所が再建される。 1904年、8月、豊臣秀頼の子・国松丸、豊臣秀吉側室・松丸殿の墓が阿弥陀ヶ峰に改葬された。 1919年、西山三派(深草派、禅林寺派、光明寺派)がそれぞれ独立した。 1924年、大書院、庫裏などを一部焼失した。 1926年、講堂・庫裏、書院が再建される。 1932年、本堂を焼失した。 太平洋戦争中(1941-1945)、西山三派は合同して西山派と称した。 現代、戦後、再び各派独立し、深草派(誓願寺)、禅林寺派(禅林寺・永観堂)、光明寺派(光明寺)と分かれる。 1964年、現在の本堂が建てられてた。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆恵隠 飛鳥時代の僧・恵隠(えおん/えいん、?-?)。詳細不明。男性。俗姓は志賀漢人(しが-の-あやひと)。608年、遣隋大使・小野妹子に従い学問僧として入隋、639年、帰国し、640年、設斎で『無量寿経』を講じた。652年、恵資を論議者(問者)、沙門1000人を作聴衆(聴衆)として内裏で同経を講説した。 ◆和泉 式部 平安時代中期-後期の歌人・和泉 式部(いずみ-しきぶ、978/974?-1014?)。女性。父・越前守・大江雅致(まさむね)、母・越中守・平保衡の娘。美貌と歌才に恵まれ、第63代・冷泉天皇の皇后・昌子に女房として仕える。20歳頃、官人・橘道貞と結婚、999年、夫が和泉守となり、娘で歌人・小式部内侍を産む。夫の任国、父の官名により「和泉式部」と呼ばれた。冷泉天皇の第3皇子・弾正宮為尊親王の寵愛を受けた。1002年、為尊親王が亡くなる。24、25歳で、夫の心離れから別居し、親から勘当された。1003年、為尊親王の同母弟・帥宮(そちのみや)敦道親王に寵愛される。その邸に迎えられ、正妃・北の方は屋敷を去る。敦道親王との間の子・永覚、1007年、敦道親王も相次いで喪う。寛弘末年(1008-1011)、一条天皇の中宮彰子に女房として出仕する。紫式部、赤染衛門とも交流した。藤原道長の計らいにより、33歳頃、丹後の守・公家・藤原保昌と再婚した。1025年、娘・小式部内侍を喪う。1036年、夫も喪う。後、出家、専意と称した。東北院内の小御堂に住し、朝夕に本尊・阿弥陀如来を詣でたという。 王朝女性歌人の中で第一人者とされ、『拾遺集』に多数入集、敦道親王との恋を記した『和泉式部日記』、和歌『和泉式部集』などがある。中古三十六歌仙の一人。誠心院に墓とされる宝篋印塔がある。 ◆蔵俊 平安時代後期の法相宗の僧・蔵俊(ぞうしゅん、1104-1180)。詳細不明。男性。俗姓は巨勢(こせ)、号は教明房。大和(奈良県)の生まれ。奈良・興福寺の覚晴、良慶らに師事する。1179年、興福寺権別当、興善院を開く。弟子・覚憲、信円らを育成した。のち僧正法印大和尚位を追贈された。77歳。 ◆円空 立信 鎌倉時代前期-中期の僧・円空 立信(えんくう-りっしん、1213-1284)。男性。大和(奈良県)の生まれ。清和源氏の一流多田氏で、大和六条の蔵人源行綱の末孫に当たる。1227年、浄土宗西山派の祖・証空(1177 -1247)に14歳より20年間師事し、その没後、1248年、真宗院を開き、後深草派の祖となる。三鈷(さんこ)寺、光明寺、誓願寺などの住持も務めた。歌人としても知られた。72歳。 ◆顕意 鎌倉時代中期-後期の僧・顕意(けんい、1239-1304)。詳細不明。男性。俗姓は伊集院、字は道教。薩摩(鹿児島県)の生まれ。浄土宗の聖達(しょうたつ)、西山派深草流の祖立信(りゅうしん)に師事した。嵯峨・竹林寺で教えた。深草・真宗院に移る。65歳。 ◆真阿 南北朝時代-室町時代中期の僧・真阿(しんあ、1385-1440)。男性。俗名は良仁、通称は帥宮。父・第99代、南朝第4代・後亀山天皇皇子。1410年、誓願寺で出家し義恩と称した。通称は帥宮。阿弥陀仏の夢告により、真阿弥陀仏の名を授けられたとして真阿と号したという。同寺住職になる。義教に請願寺を授けて十念寺を開山した。1437年頃、一念寺を再興する。56歳。 ◆松の丸殿 室町時代後期-江戸時代前期の松の丸殿(まつのまるどの、?-1634)。女性。京極竜子(きょうごく-たつこ)、京極殿、西の丸殿。父は京極高吉、母は浅井久政の娘(京極マリア)、兄は京極高次、叔父は浅井長政。1566年、若狭守護・武田元明に嫁ぎ、2男1女を産む。夫は越前国一乗谷より帰還後、遠敷郡神宮寺、織田信長より許され若狭国大飯郡石山を領し、竜子も石山城に暮らした。1582年、本能寺の変後、夫は明智光秀に付き、丹羽長秀・羽柴秀吉らに討たれた。子も殺された。竜子は捕らえられ、兄・高次の取り成しにより秀吉の側室になる。北政所、淀殿に次ぎ寵愛を受けた。醍醐の花見に加わり、秀吉の北條攻め、九州攻めに淀殿とともに同行した。1598年、秀吉没後、高次の大津城に身を寄せた。1600年、関ヶ原の戦い後、寿芳院と号し出家し、西洞院に住した。1609年、高次の没後、誓願寺に隠棲した。1615年、大坂夏の陣の後、淀殿侍女(菊)を保護した。処刑された秀頼の子・国松の遺骸を引き取り、帰依した誓願寺に埋葬した。法名は「寿芳院殿月晃盛久」。 墓は当初、誓願寺(中京区)にあり、その後、豊国廟(東山区)の秀吉・国松の傍に遷された。 ◆策伝 室町時代後期-江戸時代前期の浄土宗の僧・策伝(さくでん、1554-1642)。男性。俗名は平林平太夫、別号は醒翁、安楽庵策伝。美濃(岐阜県)の金森家の生まれ。7歳で美濃・浄音寺で出家し、策堂文叔に師事した。京都・禅林寺(永観堂)の智空甫叔に学ぶ。天正年間(1573-1592)、備前国・大雲寺など7寺を創建、中興した。1596年、浄音寺25世、1613年、誓願寺55世。1619年、紫衣勅許になる。1623年、誓願寺・竹林院に隠居し、訪れた人々を笑いに包んだという。茶室「安楽庵」に過した。 茶人、文人、説教の名手といわれた。落語の祖とされ、説教に笑いを取り入れ、話の最後には「落ち」を付けたという。京都所司代・板倉重宗の依頼により、1039の笑話集『醒睡笑(せいすいしよう)』8巻を著した。松永貞徳、小堀遠州、古田織部との交流があった。安楽庵流茶道の流祖。89歳。 今日、誓願寺では策伝忌法要が執り行われ、落語が奉納されている。 ◆小笠原 吉光 江戸時代前期の武士・小笠原吉光(おがさわら-よしみつ、?-1607)。男性。監物。父・下総国(千葉県・茨城県)佐倉藩・小笠原吉次の長男。徳川家康の四男・松平忠吉に仕えた。1606年、出奔し、奥州松島の寺に蟄居した。1607年、忠吉が没し、忠吉菩提寺の増上寺の墓前で殉死する。主君の生前に、石川吉信・稲垣将監らと殉死を約束しており、両氏はすでに果たしていた。吉光の後を追い、寵児・中川清九郎(佐々記内)も後を追った。その後、殉死が流行る。 ◆山脇 玄修 江戸時代前期-中期の医師・山脇 玄修(やまわき-げんしゅう、1654-1727)。詳細不明。男性。本姓は三宅、通称は道立、号は芸叟。山脇東洋の養父、山脇玄心の甥で養嗣子になる。1676年、法橋、1677年、法眼になった。編著『本草綱目附方分類』。74歳。 墓は誓願寺(中京区)にある。 ◆山脇 東洋 江戸時代前期-中期の医学者・山脇 東洋(やまわき-とうよう、1706-1762)。男性。本名は清水尚徳、通称は道作、字は玄飛、子樹、号は移山、東洋、院号は養寿院。丹波国(京都府)亀山の生まれ。父・医家・清水立安、母・駒井氏の長男。養祖父・山脇玄心は曲直瀬玄朔の弟子。1726年、父の師で宮中の医官・山脇玄修(道作)の養子になり医を学ぶ。1727年、玄修が亡くなる。1728年、家督を継ぐ。1729年、法眼になり養寿院の称号も継いだ。1746年/1747年、唐の王(おうとう)の著『外台秘要方』40巻を復刻した。1754年、京都所司代の官許を得て、六角獄舎で斬刑された囚人の死体解剖(解屍観臓)を小杉玄適らと行う。中国古来の内景図(内臓図) 、五臓六腑説に疑いを持っていた。執刀は牛馬の屠者、図は門人・浅沼佐盈が描く。この際の記録として、1759年、日本初の人体解剖記録『臓志(ぞうし)』2巻を刊行した。著『養寿院医則』。58歳。 実証精神に富み、近代的実験医学の先駆とされる。古い医学、『傷寒論』を基本にした古医方(こいほう)の学祖・医者・後藤艮山(こんざん)に学びその大家になる。儒者・荻生徂徠に私淑し、その高弟・太宰春台、服部南郭らと交わる。嗣子に東門、門弟に永富独嘯庵、栗山文仲らがいる。 真宗院(伏見区)に葬られた。夫妻の墓は誓願寺(中京区)にある。 ◆早竹 虎吉 江戸時代後期の軽業師・初代・早竹 虎吉(はやたけ-とらきち?-1868)。男性。父・京都二条新地の大吉。父と共に誓願寺の境内で軽業渡世した。1843年、大坂で大入りをとる。1857年、江戸に上り、歌舞伎仕立ての衣裳に、独楽・手品を取り入れた大仕掛けな舞台により話題を呼ぶ。1867年、約30名の一座を連れて渡米し、サンフランシスコのメトロポリタン劇場、サクラメントほかで興行した。1868年1月より、ニューヨークの大劇場アカデミー・オブ・ミュージックの舞台に立ち、直後に病没した。 1874年、弟が2代目を継ぐ。 ◆仏像 ◈本堂の本尊「阿弥陀如来像」(4.85m)は、平安時代後期の定朝様で鎌倉時代-南北朝時代の頃の作という。かつて石清水八幡宮の八幡神の本地仏として安置されていた。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、1869年に遷された。 丈六の坐像、木造、寄木造、布貼。 ◈木造「毘沙門天立像(多聞天)」(83.3㎝/91.5㎝)(重文)は、平安時代後期/中期作になる。常慶という僧が彫ったという。常慶はかつて西国に名を馳せた盗賊であり、捕まって斬られようとした際に、誓願寺本尊を信仰していた功徳により、刀が折れて助かった。その後、改心出家して僧になったという。鞍馬の毘沙門天と一体分身とされ、常慶は一刀彫るたびに三礼したという。 表情は忿怒相ながら優しく穏やかで、平安時代後期の定朝様の萌芽が見られる。肩幅・腰つきはしっかり表現され、甲冑・衣服の袖は力強く彫られ平安時代前期の作風がある。特に右手袖、両脚の衣文線は大きく表現されている。平安時代前期・中期の作風を併せ持つ。 木造、一木造、素地。京都国立博物館寄託。 ◈本堂の「十一面観音菩薩」は弘法大師(774-835)作という。長金寺(ちょうごん-じ)(新京極中筋町)の本尊だったという。一言堂(いちごん-どう)と呼ばれた。いまは、「一言(ひとこと)観音」とも呼ばれ、一言で願いを叶えるという。近代、1868年に廃寺になり、像は当寺茶所を経て本堂脇壇に遷された。 ◆建築 ◈江戸時代中期建立の山門に、嵩懸魚があり、上部から鮨の部分は鶴の彫刻になる。彫刻懸魚も見られる。 ◈現在の本堂は、現代、1969年に建てられた。鉄筋コンクリート造。 ◆文化財 ◈絹本著色「誓願寺縁起」3幅(重文)、「地蔵十王図」11幅(京都府有形文化財)などがある。 ◈「誓願寺門前図屏風」2曲1隻は、16世紀(1501-1600)末から10年ほどを経た頃に描かれたと見られている。江戸時代の絵師・岩佐又兵衛(1578-1650)作という。一時は襖に仕立てられていた。町人、僧、武士などの姿が描かれている。 縦152㎝×横167㎝。京都文化博物保管。 ◈絹本著色「水月(すいげつ)観音像」1幅は、朝鮮・高麗時代、14世紀作になる。江戸時代中期、1724年に尾州の幻隠上人から母・玉峯圓信尼の冥福を祈るため寄進された。典型的な水月観音の画像になっており、左を向き頭光・大円相を負う。対岸に合掌する善財童子が描かれている。特徴として宝珠を持つ龍も描かれている。縦107.3×横51.1㎝。 ◈麻本著色「地蔵十王図」1幅は、朝鮮・朝鮮時代、1580年作になる。地蔵菩薩は円頂で、左手に錫杖、右手に宝珠を持ち、半跏し蓮華座上に左足を踏み下げる。左右の脇侍はともに円相を背負う無毒鬼王が笏を、道明和尚が合掌している。前列に十王、後ろに牛頭・馬頭、羅刹、冥官など6体、最後尾に六菩薩が並んでいる。縦101.6×横111.9㎝。 ◈絹本著色「善導大師像」1幅は、南北朝時代、14世紀作になる。像は請来した仏画をもとに国内で制作されたとみられる。善導とみられる中央の人物は椅子に坐し、数珠を手にしている。頭上には雲に乗る3体の化仏がある。手前の2人の胡人は香合、経典を捧げ持って立つ。縦92.1×横42.9㎝。 ◈紙本墨書「後柏原天皇綸旨」1幅は、1509年作になる。寺院再興、朝廷のための祈祷を命じた文書になる。縦35.6×横51.4㎝ ◈紙本墨書「誓願寺奉加帳」1帖は、安土・桃山時代、1574年作になる。1573年の織田信長による上京焼討後に本堂再建のための奉加帳(寄進する財物目録、寄進者住所・氏名)だった。信長に仕えた荒木村重(1535-1586)の名と花押が冒頭にあり、禁裏領丹波国山国荘の多くの地名が記されている。縦29.7×横12.7㎝。 ◈紙本墨書「誓願寺奉加帳」1帖は、安土・桃山時代、16世紀作になる。1591年に誓願寺は三条寺町に移転しており、1591年-1592年に制作された。ほとんどの寄進者は、豊臣政権下の武家女性であり、前田玄以室、前田利家室などの名が並んでいる。縦29.1×横13.5㎝。 ◈紙本著色「誓願寺縁起絵」1幅は、室町時代、16世紀作になる。鎌倉時代時代作の縁起2幅を模写している。狩野派の絵師によるものとみられる。図様の簡素化・省略がなされている。大和絵とともに、新たに中国絵画の表現が岩皺、樹木、衣文線などに見られる。縦149.9×横89.7㎝。 ◈絹本著色「豊臣秀吉像」1幅は、安土・桃山時代、16-17世紀作になる。1598年の秀吉の没後に神号「豊国大明神」が朝廷より宣下された。武将らは神影として像・彫像を求めた。その中の一枚とみられる。縦109.1×横58.1㎝。 ◈紙本版画著色「魚籃(ぎょらん)観音図」1幅は、中国・明-清時代、16-17世紀作になる。魚籃観音は、中国の民間信仰から生まれ、三十三観音の一つに数えられた。宋代に絵画化された。観音菩薩の化身の女性が、魚を載せる籠を携え垂れた腰紐を手にしている。傍らに善財童子が立つ。蓮池、鳥なども描かれている。上部に火炎宝珠を取り囲む四爪の龍、「御製」の文字、慈聖皇太后(神宗万暦帝の生母)の宝を示す璽印(じいん)もある。縦90.8×横50.1㎝。 ◈「松の丸殿像」は、神殿にある。法体姿で片膝を立てて坐している。 ◆六地蔵石幢 墓地に、「六地蔵石幢(せきどう)」がある。室町時代初期、1439年造立による。半肉彫り。 ◆女人往生の寺 ◈ 平安時代の作家・歌人・清少納言(966?-1025?)は、当寺で剃髪し比丘尼になり、本堂傍に庵を結び往生を遂げたという。 ◈ 平安時代の歌人・和泉式部(978?-?)は、娘に先立たれた後、48日間当寺に参籠したという。世阿弥作の謡曲「誓願寺」では、式部は歌舞の菩薩として描かれる。以後、舞踏上達、芸能上達の信仰を集め、境内の扇塚に扇を納める習いになる。 ◈ 戦国時代-江戸時代初期の若狭武田氏最後の当主・武田元明の正室、豊臣秀吉の側室だった松の丸殿(?-1634、京極竜子)なども帰依し、女人往生の寺の先駆けとして知られている。 ◆迷子のみちしるべ 山門左脇に石柱が立てられている。正面に「迷子みちしるべ」、柱の右側に「教しゆる方」、壁との間左側に「さがす方」と彫られている。これは、街頭告知板であり、現在のものは、近代、1882年に建立されている。 かつて、落し物・迷子などを探す人は左の「さがす方」へ紙に書いて石に貼り出した。拾った人・見つけた人は、右の「教しゆる方」へ貼り出した。 これらの習わしは、江戸時代末期-近代、明治期中期まで続けられていたという。当寺ばかりでなく、各地の社寺や盛り場・八坂・北野にも設けられた。石柱は、「月下氷人(げっか-ひょうじん、仲人)役の石」「月下氷人石」「奇縁氷人石」「迷子しるべ石)」とも呼ばれた。 「月下氷人」とは、中国の故事に由来する。「月下老と氷上人」の意になる。唐代の韋固(いご)という青年は、見合いのために寺を訪れた。月下に赤い紐の出た袋にもたれ、書を読む老人に出会った。韋固が赤紐の由来を問うと、老人は「縁結びの紐」と答えた。夫妻になるべき男女の足を結ぶと夫婦になるという。老人は、青年の結婚相手は3歳の少女であると予言し、14年後に韋固はその郡主の娘と結婚した。(『続幽怪録』「定婚店」)。また、晋代の索紞(さくたん)という人は、名高い占い師だった。ある時、令狐策という人が索紞を訪ね夢占いを求めた。氷上に立ち氷下の人と話をした夢を見たという。索紞は氷の上下とは陰陽であり、結婚の仲立ちをする前兆と判断した。後、令狐策は予言通り大守の息子の仲人を務めた。(『晋書』「芸術伝」)。前者の老人は「月下老」、後者の令狐策は「氷上人」と呼ばれ、縁結びの神・婚姻の媒酌人を意味した。 誓願寺に逸話が残されている。鎌倉時代、第82代・後深草院に仕えた武士は、貧苦の中に病み、父への孝養を頼み亡くなった。残された妻は、貧しいために仕方なく子を捨て、父に孝養を尽くそうとした。仁和寺街道に一本の卒塔婆を立て、「子を捨てる形見の卒塔婆いかばかり、さらではいかに 親を助けん」と書き、その横に子を捨てた。 後に子は比叡山の大徳に拾われ、学匠になる。子はやがて、父母に会いたい一心から、26歳で山を下り、都の各所を訪ね歩いた末に、誓願寺に辿り着く。仏師・賢問子と芥子国父子のいわれを聞き、仏縁を頼む。かつて母が記した卒塔婆の歌を書きかえ、「子を捨てる形見の卒塔婆いかばかり、さらではいかに親をたづねん。」と記した。自らは本堂の前に立ち施行したという。やがて、奇遇にも寺を尋ねた母に再会することができたという。母子は共に、誓願寺・阿弥陀如来の恵みに感謝したという。(『賢問子行状記』、1762)」 ◆賢問子・芥子国 創建にかかわったという飛鳥時代の伝説的な名匠仏師・賢問子・芥子国父子に伝承がある。 第38代・天智天皇(626-672)は、誓願寺の創建に際して、霊夢により、両者に阿弥陀如来坐像の造立を命じる。父子は別々の部屋で仏の半身を彫り、合体すると寸分違わず合わさったという。 父子が神仏習合期の春日大明神の本地・春日曼荼羅(鹿曼荼羅)本尊を造立した際に、夜に賢門子が地蔵菩薩、芥子国が観音菩薩と化し、闇の中で光を放ちながら彫っていたという。本尊は、春日大明神が造ったといわれた。これらの阿弥陀如来像は、当寺に安置され、その後の火災により焼失したという。 ◆謡曲 室町時代の世阿弥(1363? -1443?)作という謡曲「誓願寺」では本寺が舞台になっている。 鎌倉時代中期、1276年、一遍は熊野権現に参籠し、「南無阿弥陀仏決定往生六十万人」の札を広めよとの霊夢をみる。誓願寺で御札を配ると、一人の女が現れる。御札を見て、「六十万人より外は往生できないのか」と問う。一遍は、「南無阿弥陀仏とさえ唱えれば誰もが必ず往生できる」と説く。女は、本尊・阿弥陀如来の御告げる。本堂の「誓願寺」の寺額に替え、「南無阿弥陀仏」と名号を書くように言い残して、近くの和泉式部の墓に姿を消す。 一遍が名号を本堂に掲げると、瑞雲に立つ阿弥陀如来と二十五菩薩、歌舞の菩薩となった和泉式部が現れる。誓願寺縁起が語られる。阿弥陀如来が西方浄土より誓願寺に来迎する舞が舞われ、皆が額に合掌礼拝する。 ◆死刑囚の幽霊 死刑囚を解剖した山脇東洋にまつわる伝承がある。 東洋が人体解剖に疲れて寝込んでいると、若い男の幽霊が現れた。男は自らを死刑囚であり、無実の罪だったという。お上に訴えたものの聞き入れられず、死刑になったという。死後は、解剖されたため、これでは浮かばれないと訴えた。東洋は、解剖は医学のために役立てられたのであり、解剖された人々のお蔭だとして、仏像を造り冥福を祈ると答えた。 東洋は、約束どおり、医師らとともに五臓のある阿弥陀如来を造立し、誓願寺の本尊として安置した。仏像は「半大仏」と呼ばれる。仏像の台座には移動のための小車が付いており、江戸時代後期、1788年の天明の大火では、鴨川畔に避難することができた。だが、1864年の大火により焼失したという。 ◆国松・松の丸の墓 江戸時代前期、1609年に、豊臣秀吉(1537-1598)の側室・松の丸殿(京極竜子、?-1634)は、兄・京極高次(1563-1609)が亡くなった後に誓願寺に隠棲した。寺は京極家菩提寺になっていた。 1615年の大坂夏の陣で、徳川方に豊臣方は敗れ、旧5月8日に大坂城は落城・炎上する。旧9日に秀吉の2男・豊臣秀頼(1593-1615)、秀吉の側室・淀殿(1567-1615)は自害し、豊臣家は滅亡した。秀頼の子・国松(1608-1615)は乳母・田中六左衛門の妻に伴われ、城内から脱出している。旧21日に伏見の農民橋橋下に潜んでいるところを京都所司代・板倉勝重(1545-1624)に捕らえられた。徳川家康(1543-1616)は許さず、国松は市中引き回し後に、旧23日に六条河原で斬首された。松の丸殿は、誓願寺住持に頼み、国松の遺体を引き取ってもらい、寺内に埋葬する。1634年旧9月1日に松の丸殿は亡くなり、国松の墓の隣に埋葬された。 近代、1872年に、新京極通の建設に伴い、寺地の大部分が公収された。2人の墓所は残ったものの、近くに公衆便所も設置されていた。1904年8月に、豊国会が結成され、京極家は国松・松丸殿の五輪塔を阿弥陀ヶ峰(東山区)に改葬している。 ◆若冲と誓願寺 江戸時代後期、1779年頃に、伊藤若冲(1716-1800)は、誓願寺に紙本墨画「果蔬(かそ)涅槃図」(182.4×96.3㎝)を寄進した。亡き母、家業の繁栄を祈願したためという。中央に釈迦に代わり二股大根が横たわり、周囲を里芋、南瓜など68種80個の野菜が取り巻いている。8本の沙羅の木の代わりに玉蜀黍が立ち、摩耶夫人は柑橘により表されている。弟子たちは、松茸、茄子などになる。筋目書き、点描、墨の濃淡(濃、中、淡)を使い分けてこれらを描いた。 現在、涅槃図は京都国立博物館所蔵。 ◆初代・早竹虎吉 江戸時代後期に軽業師・初代・早竹虎吉(はやたけ-とらきち?-1868)は、父・大吉とともに誓願寺の境内で軽業渡世していた。その後、大坂、江戸での興行を成功させた。1867年に一座を引き連れ渡米し、メトロポリタン劇場、サクラメントほかで興行した。1868年にニューヨークのアカデミー・オブ・ミュージックの舞台に立ち、直後に病没している。 ◆お半・長右衛門 江戸時代中期、享保年間(1716-1771)/宝暦・明和年間(1751-1771)、1761年旧4月12日に、桂川の川岸(上野橋の東岸)で男女の水死体が打ち上げられた。2人の着物の裾は結びあわされており、当初は心中事件とされた。事件の詳細については判っていない。 男性は大坂の呉服屋番頭・帯屋長右衛門(45歳)、女性は帯屋「信濃屋」(押小路柳馬場虎石町)の娘・お半(13歳)であり、長右衛門は店に出入りしていた。 江戸時代後期の戯作者・滝沢馬琴(1767-1848)は、後に事件の取り調べをした町奉行所役人の話を聞き書きしていた。前日、お半は大坂に奉公に出るため、店で迎えの人待ちをしていた。その人が来ないため、店に立ち寄った長右衛門が大坂に帰るに伴い、お半を連れていくことになった。その夜、長右衛門は店に泊まり、早朝に2人は桂川の渡しへ向かった。舟待ちしていると男が近づき、繋船で渡すという。川の中ほどで男は竹竿で2人を襲い、持参していた金子(20両余り)を奪い川中に投げ入れたという。心中を偽装し、2人の着物の褄を結び合わせた。1年後に男は小判1両を包み紙のまま両替屋に持ち込んだため足が付いた。男は捕らわれ、即刻処刑になったという。 江戸時代後期の浄瑠璃作者・菅専助(すが-せんすけ、?-?)は、事件を題材として密通心中物の話を書いた。1776年10月に浄瑠璃「桂川連理の柵(かつらがわ-れんり-の-しがらみ)」として上演される。帯屋養子・主人の長右衛門は、かつて捨て子であり、隣家の「信濃屋」に拾われた。妻子ある長右衛門と信濃屋の娘・お半は、お伊勢参りの折に結ばれる。お半に縁談を進めていた長右衛門は、お半が身籠ったことを知らされる。2人は桂川で心中する。 誓願寺境内に2人の墓がある。法名「義光浄意信士」「俊妙照英信女」が刻まれている。桂川河畔にも供養塔が立つ。 ◆供養碑 江戸時代後期、1754年、山脇東洋(1705-1762)の医学的解剖が行われた。その観蔵から1カ月後、解剖された屈嘉(くつか、利剣夢覚信士)の慰霊祭が行われ、解屍者の供養碑が建立される。 その後、一門の山脇社中は、男女14人を解剖し、誓願寺に「山脇社中解剖供養碑」を建立した。 現代、1994年、供養碑は修復、保存処理が行われ、京都大学総合博物館に寄贈されている。 ◆扇塚 扇塚のある寺として芸能関係者に知られ、芸道上達を祈願する際には、扇塚に扇子を奉納する。 謡曲「誓願寺」では、平安時代の歌人・和泉式部が歌舞の菩薩になって登場することから、能楽、舞踊関係者により、江戸時代以降に参詣が盛んになった。江戸時代後期の文化・文政年間(1804-1830)に、京都最古の流派、篠塚流の祖・篠塚文三郎(梅扇、?-1845)は、誓願寺の和泉式部を信仰した。 落語の祖で、当寺の住持・安楽庵策伝(1554-1642)と落語、落語の小道具・扇子との関わりも深い。 ◆六阿弥陀巡拝 六阿弥陀巡拝(めぐり)」は、江戸時代中期、1717年に安祥院の養阿が阿弥陀仏の霊感を受けて発願したという。縁日の日には、真如堂で洛陽六阿弥陀巡拝の証をもらい、蓮華の朱印を受け、先祖回向、極楽往生を祈願する。その後、永観堂、清水寺阿弥陀堂、安祥院、安養寺の順で回り、誓願寺で結願する。功徳日とされる1月15日、2月8日、3月14日、4月15日、5月18日、6月19日、7月14日、8月15日、9月18日、10月8日、11月24日、12月24日、春秋彼岸に3年3カ月巡拝する。無病息災、家運隆盛、諸願成 就を得ることができるという。 札所は、第1番・真如堂(真正極楽寺、左京区)の阿弥陀如来、第2番・永観堂禅林寺(左京区)の阿弥陀如来、第3番・清水寺(東山区)の阿弥陀堂の阿弥陀如来、第4番は安祥院(日限地蔵、東山区)の阿弥陀如来、第5番・安養寺(中京区、新京極)の阿弥陀如来、第6番・誓願寺(中京区、新京極)の阿弥陀如来になる。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆墓 境内北東に、数多くの著名人の墓がある。 ◈ 室町時代後期-江戸時代前期の武将・渡邊勘兵衛(1562-1640)と一族7基。 ◈ 安土・桃山時代-江戸時代前期の誓願寺55世・安楽庵策伝(1554-1642)。 ◈ 安土・桃山時代-江戸時代前期の前田利家3女、摩阿姫(1572-1605)。 ◈ 徳川家康の子・松平忠吉家臣・小笠原監物忠重(吉光、?-1607)。 ◈ 江戸時代中期の医師で経穴学の堀元厚(1686-1754)とその子らになる。 ◈ 江戸時代初期、当寺移転中興第53世・教山善誉以来の歴代。 ◈ 江戸時代中期の医師で日本初の観蔵(人体解剖)を行った3代・山脇東洋(1705-1762)、2代・山脇玄修(道立、1654-1727)、4代・山脇東門、5代・山脇東海、山脇東甫、山脇玄坤の夫婦墓がある。ただ、実際には道立、玄坤を除き、累代の夫人のみが葬られている。ほかは真宗院(伏見区)の山脇家墓地に眠る。 東洋の墓碑近くに立つ「山脇社中解剖供養碑」は、現代、1976年に墓地内他所より現在地に遷された。「利剣夢覚信士(屈嘉)」は、最初に解剖された刑死人の戒名になる。全体で14の戒名が刻まれ、女性も4人ある。東洋は、記録に残るものとして、江戸時代中期、1754年、1762年に2例行っている。 ◈ 皇室関連としては、江戸時代初期の第112代・霊元天皇皇子・受楽光院、江戸時代中期の第114代・中御門天皇皇女・清浄法院、園家、橋本家、油小路家、勧修寺家などの公家が葬られている。 ◈ 江戸時代後期の第120代・仁孝天皇の典侍で、皇女・和宮親子内親王の生母・橋本経子遺髪墓(1826-1865)。 ◈ 江戸時代後期の国学者・服部中庸(1757-1824)。江戸時代後期の考古・古典学者・穂井田忠友(ほいだ- ただとも、1791-1847)。 ◈ 江戸時代後期、1776年/1761年に桂川で水死した帯屋の娘・お半と呉服屋(帯屋)・長右衛門。 ◆近藤勇の首 江戸時代末、1868年、鳥羽・伏見の戦いで敗れた新撰組隊長・近藤勇(1834-1868)は、下総流山の陣で捕らえられ、江戸板橋で斬首になる。 首は、三条河原に運ばれ河原に晒された。近藤の愛人だった三本木の芸妓・駒野(?-?)は、近藤追悼のために辻講釈師を雇い、河原で近藤一代記の一席を演じさせた。 その後、首は同志により誓願寺に運ばれ、末寺・法蔵寺(岡崎市)に移され埋葬されたという。同寺には首塚が立てられている。なお、近藤夫妻の墓は龍源寺(三鷹市)にある。 ◆修行体験 写経ができる。 ◆アニメ ◈アニメーション『京都寺町三条のホームズ』(原作・望月麻衣・秋月壱葉、監督・佐々木勅嘉、制作・アニメーションスタジオ・セブン 、2018年7月-9月、全12話)の舞台になった。第7話で登場する。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、節分会(2月3日)、涅槃会(2月15日)、善導会(3月14日)、春の彼岸会(3月春分の日)法然上人御忌(4月23日-25日)、謡曲誓願寺和泉式部忌(6月初旬日曜日)、精霊送・盆施餓鬼法要(8月16日)、秋の彼岸会(9月秋分の日前後1週間)、策伝忌・奉納落語会(10月初旬日曜日)、西山忌(11月20日)、仏名会(12月初旬)、お身拭式(12月24日)、除夜の鐘(23 :00頃より新京極山門前で整理券が配布される。23:40より鐘を撞く。先着で甘酒、温かい飲み物などの接待がある。)(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都古社寺辞典』、『洛中洛外』、『事典 日本の名僧』、『證空辞典』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京の医学』、『秘密の京都』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京都の仏像』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『おんなの史跡を歩く』、『京都隠れた史跡100選』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『京都傑作美仏大全』、『若冲への招待』、『若冲の花』、『京都はじまり物語』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京の怪談と七不思議』、『京都大事典』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『京都の歴史災害』、『京都のご利益徹底ガイド』、『京の福神めぐり』、『願いごと聞いて京のご利益さん』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』 、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都大学総合博物館、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|