|

|

|

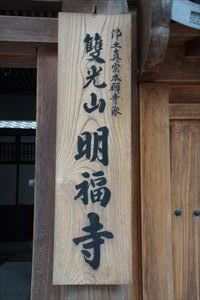

| 明福寺・都太夫一中発祥地 (京都市中京区) Meifuku-Ji Temple |

|

| 明福寺・都太夫一中発祥地 | 明福寺・都太夫一中発祥地 |

|

|

|

御池通堺町東入ルの明福寺(めいふくじ)は、山号を双(雙)光山という。 門内に「都太夫一中発祥地(みやこだゆう-いっちゅう-はっしょうのち)」の石碑が立つ。江戸時代前期の浄瑠璃太夫・初代・都太夫一中の生地になる。 浄土真宗本願寺派。本尊は阿弥陀仏立像。 ◆歴史年表 室町時代、1480年、武士・青地頼賢は蓮如に帰依し、染筆六字の名号を授けられる。当初は野洲郡矢島庄(守山市矢島町)に一宇を建立し道場にした。 1599年、2月、浄祐が京都・三条坊門万里小路に寺基を移した。 江戸時代、1692年、現在地に移転される。 恵俊(けいしゅん、1650-1724)が一時、住職を継ぐ。後に還俗し、浄瑠璃太夫・初代・都太夫一中になった。 近代、1878年、9月、本堂が建立された。 1923年、4月、石碑が家庭音楽会により発見記念として立てられる。 現代、1971年、11月、講堂が建てられた。 ◆青地頼賢 室町時代後期の青地頼賢(?-?)。詳細不明。青地左衛門尉頼賢。近江源氏の流れを汲む。頼定の子。近江・青地城主になる。晩年に、本願寺第8代・蓮如に帰依し出家した。1480年、野洲郡矢島庄に蓮如から染筆六字の名号を授けられ、一宇を建立し道場にした。 ◆浄祐 安土・桃山時代の僧・浄祐(?-?)。詳細不明。頼賢から4代目領主の弟という。1599年、京都・三条坊門万里小路に寺基を移し一宇を建立した。 ◆都太夫一中 江戸時代前期-中期の浄瑠璃太夫・初代・都太夫一中(みやこだゆう-いっちゅう、1650-1724)。都一中、恵俊(けいしゅん)。京都生まれ。明福寺3代・周意(しゅうい)の次男。一時、住職を継いだ。幼い頃より音曲を好み、1670年、還俗し、須賀千朴と号した。岡本文弥門下・都万太夫(都越後掾[えちごのじょう] )に浄瑠璃を習う。元禄年間(1688-1704)、都太夫一中と改名し一中節を興した。1707年、大坂・片岡仁左衛門座の『京助六心中』に初演した。1715年-1719年、江戸・市村座に2度出演し好評を博した。代表曲に『辰巳(たつみ)の四季』など。 一中節都派の家元名になる。弟子に都国太夫半中(宮古路豊後掾)がある。74歳。 ◆本尊 本尊の「阿弥陀仏立像」は、飛鳥時代の聖徳太子(574-622、廏戸豊聡耳皇子)の作とされる。 ◆建築 ◈「山門」は、南面している。 ◈「本堂」は、近代、1878年9月に建てられた。 ◈「講堂」は、1971年11月に建立された。 ◆文化財 浄瑠璃「桂川連理棚(かつらがわれんりのしがらみ)」の主人公のお半・長右衛門のお半の過去帳も安置されている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、ウェブサイト「近江の城砦」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|