|

|

|

| 三本木 (新三本木) (京都市上京区) Sambongi |

|

| 三本木(新三本木) | 三本木(新三本木) |

|

|

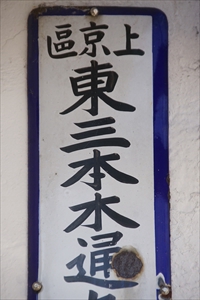

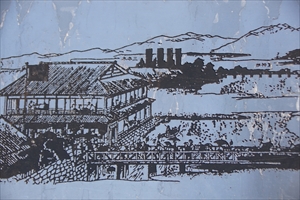

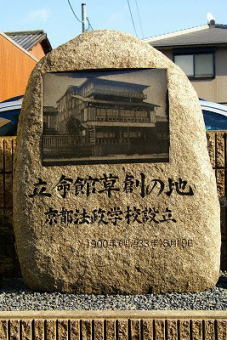

町家  「東三本木通」の地名表示板  「西三本木通」の地名  【参照】明治期(1868-1912)の丸太町橋、木橋が架かり、東山36峰を見るのに一番良い場所といわれた。橋上に日傘をかざした人力車が通る。左に三本木の遊郭。金属パネルの説明板より  立命館草創の地の碑  精輝楼、立命館草創の地の碑より  山紫水明処 |

鴨川西岸に南北方向の三本木通(さんぼんぎ-とおり)がある。南半分で西三本木通(ぼんぎ-とおり)、東三本木通(ひがしさんぼんぎ-どおり)に分かれ、丸太町通近くで再び合流している。 東三本木通には上之町、中之町、南町があり、三本木の併称になっている。 ◆歴史年表 平安時代以来、この地は平安京域外にあり、鴨川の氾濫原だった。 安土・桃山時代、豊臣秀吉の築いたお土居の内(西)に、寺院が移転させられる。 江戸時代、1708年、宝永の大火後、公家町拡張に伴い、旧三本木(現・京都御苑内)の代替地としてこの地が与えられる。公家屋敷、幕府役宅などが建てられた。 江戸時代中期、開発が進み、お土居は消滅する。後、新地として開かれ、旅館、料亭が軒を並べる遊廓街に変わった。 江戸時代末、花街として賑わい、10軒ほどの料亭があった。長州、薩摩藩邸に近く、「吉田屋」(後の「清輝楼」、「大和屋」)は、勤王志士の密会所になる。 1867年、「吉田屋」は、薩土盟約の舞台になる。桂小五郎(木戸孝允)も出入りした。 1868年、三本木の芸妓・駒野は、三条河原で晒された新撰組組長・近藤勇のために、講釈師に追悼の一席を演じさせた。 近代、1872年、この地の遊所が廃される。 ◆木戸 松子 江戸時代後期-近代の木戸 松子(きど-まつこ、1843-1886)。女性。京都の生まれ。芸妓名は幾松、法名は翠香院。父・若狭(福井県)小浜藩士・木崎(生咲)市兵衛、母・医師・細川益庵(太仲)の娘・末子。父は町奉行の祐筆をしており、藩内事件の責により妻子を残し京都へ出奔する。一家離散し母は実家に戻る。その後、母の再婚に伴い、1851年-1852年、上洛、一条家諸大夫の次男・難波常二郎(恒次郎)養女になる。1856年、14歳で三本木「吉田屋」より舞妓に出され、2代目・幾松の芸妓名を継ぐ。置屋「瀧中」に属した。勤皇芸者として売れっ子になる。1861年-1862年、桂小五郎(木戸孝允)と出会う。1864年、池田屋事件後、二条大橋に潜んだ桂に握り飯を届けたという。1864年-1865年、出石に潜伏した桂を迎えに行く。1870年、孝允と結婚し、長州藩士・岡部富太郎の養女になり、木戸松子と名乗る。社交界に登場し鹿鳴館で注目を浴びた。1877年、孝允没後、出家し翠香院と号した。晩年、三本松の寓居に暮らした。44歳。 墓は夫・孝允とともに霊山護国神社内墓地にある。 ◆木戸 孝允 江戸時代後期-近代の政治家・木戸 孝允(きど-たかよし/こういん、1833-1877)。男性。本姓は和田、通称は桂小五郎(かつら-こごろう)、貫治、準一郎、号は松菊(しょうぎく)、木圭、竿鈴(干令)、変名は新堀松輔、あだ名は逃げの小五郎など。萩(山口県)の生まれ。父・長州萩藩医・和田昌景の次男。1840年、桂九郎兵衛(孝古)の養子になる。1849年、吉田松陰の門下になった。1852年、江戸に出て剣術・斎藤弥九郎の練兵館(神道無念流)に入り塾頭になる。後、江川太郎左衛門から洋式砲術を学ぶ。蘭学、造船術も学ぶ。水戸、越前、薩摩などの尊攘派と交わった。1860年、井伊大老の暗殺直後に、長州藩の軍艦・丙辰丸船上で水戸藩士・西丸帯刀らと「丙辰丸盟約」を結び、尊王攘夷に加わる。1862年、藩命により京都・長州藩邸へ入り情報収集を行う。1863年、8月18日の政変後に京都に潜伏した。1864年、6月、新撰組による池田屋襲撃では難を逃れた。7月、蛤御門(禁門の変)を防ぐことができず、但馬・出石に潜伏する。1865年、一旦、長州に帰藩した。1866年、長州藩代表として、京都・薩摩藩邸で坂本龍馬の立会により薩摩藩・西郷隆盛らと「薩長同盟」を結ぶ。1867年、長州藩を訪ねた大久保利通、西郷らと討幕挙兵を協議した。 1868年、新政府の太政官に出仕し、参与になる。由利公正、福岡孝弟らと「五箇条の御誓文」の起草に関与した。1869年、版籍奉還建白の実現に関わる。1870年、新政府の参議になる。1871年、西郷とともに廃藩置県の断行に関与した。開明急進派を主導し、漸進派の大久保と対立する。米欧遣外使節団(特命全権大使・岩倉具視)の全権副使として大久保、伊藤博文らと米欧視察する。木戸は諸国の憲法・法制を担当した。1873年、帰国後、憲法制定を建言した。西郷、板垣退助らの征韓論に対し、内治派(大久保、岩倉、木戸)らは、国力が充実していないとして反対し、西郷を下野させた。木戸は大久保の独裁政権成立後は大久保を批判した。1874年、富国強兵政策の台湾出兵(征台の役)の、征台論に反対し参議を辞する。1875年、一時、大久保らの政府主流派に妥協し政府に復帰する。第1回地方官会議(大阪会議)の議長になる。再び、大久保主導への不満から、1876年、辞職した。1877年、西南戦争の最中に京都で病没する。44歳。 「維新三功臣(ほかに西郷隆盛、大久保利通)」の一人。勝海舟、坂本龍馬、横井小楠ら開明派とも親交があった。 墓は霊山護国神社内墓地(東山区)にある。 ◆駒野 江戸時代後期の駒野(?-?)。詳細不明。女性。三本木の芸妓として人気を博した。新撰組隊長・近藤勇の愛人になる。1868年、鳥羽・伏見の戦いで敗れた近藤は、下総流山の陣で捕らえられ、江戸板橋で斬首になる。首は、三条河原に運ばれ河原に晒された。駒野は、近藤追悼のために辻講釈師を雇い、河原で近藤一代記の一席を演じさせた。駒野は、官軍に捕らえられる。髪を切られ、京都を追放された。その後の行方は不明という。 近藤との間に男児があり、東福寺に入った。僧侶になり父母を弔ったともいう。 ◆与謝野 晶子 近代の歌人・作家・思想家・与謝野 晶子(よさの-あきこ、1878-1942)。女性。鳳志よう(ほう-しよう)。大阪府堺の生まれ。父・老舗和菓子屋「駿河屋」の宗七、母・津祢の3女。店番をしながら文芸・歴史書・古典を独習した。9歳で漢学塾に入り、琴・三味線も習う。1888年、宿院尋常小学校を卒業し、宿院尋常小学校高等科、のち新設の堺女学校へ転校した。1892年、 堺女学校卒業し、同校補習科に入学し、1894年、卒業する。1895年頃より、歌を雑誌に投稿し始めた。1896年、堺敷島会尋常会員になる。1899年、浪華青年文学会(関西青年文学会)堺支会に入会する。機関誌「よしあし草」に鳳小舟の名で新体詩『春月』を発表する。1900年、浜寺公園の旅館での歌会で、歌人・与謝野鉄幹を知る。鉄幹、山川登美子とともに永観堂を訪れた。鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表する。1901年、東京に移り、官能の処女歌集『みだれ髪』を、鳳晶子の名で刊行し評判になる。実家の反対を押し切り、離婚した鉄幹と結婚し、子ども六男六女を出産した。1904年、日露戦争に出征した弟を思う長編詩『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表する。大町桂月が批判し反論した。1905年、歌集『恋衣』を山川登美子、増田雅子と合著で刊行する。1907年、選歌集『黒髪』刊行する。閨秀文学会の講師になった。1906年、歌集『舞姫』を刊行した。1911年、女性解放を唱えた文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」の詩を寄稿した。1912年、『新訳源氏物語』4冊本の刊行を開始する。夫を追い渡欧し、単身帰国した。1918年、自選歌集『明星抄』を刊行する。国家による母性保護を主張する平塚らいてうと、女権主義を提唱して母性保護論争をする。1921年、建築家・西村伊作、画家・石井柏亭、夫らと文化学院(お茶の水駿河台)を創設し、学監に就任した。『源氏物語』を講義する。1923年、関東大震災により『源氏物語』完訳原稿数千枚が文化学院とともに焼失した。1924年、婦人参政権獲得期成同盟会の創立委員の1人になる。1928年、夫と満州、満蒙(現・中国東北部)へ旅行した。1930年、文化学院女学部長に就任した。1935年、夫・寛が亡くなる。1939年、『新新訳源氏物語』を完成させた。1940年、右半身不随の病床生活になる。65歳。 歌は5万首、歌集は『舞姫』など20数冊、詩作、現代語訳『源氏物語』、『栄花物語』、『和泉式部日記』、『定本与謝野晶子全集』全20巻、『与謝野晶子評論集』など。『日本古 典全集』の編集に加わる。自由主義を理念として政治・教育・社会などの評論活動、女性解放思想家としても活躍した。 墓は多磨霊園(東京都)にある。 ◆志賀 直哉 近現代の作家・志賀 直哉(しが-なおや、1883-1971)。男性。父・銀行員・直温(なおはる)、母・銀の次男。父の任地、宮城県石巻市の生まれ。1885年、一家で上京し、旧相馬藩家臣で足尾銅山の開発に関わった祖父・直道の家に同居した。祖父を敬愛し、祖母・留女(るめ)に育てられた。1889年、学習院初等科に入学する。後、中等科、高等科に進む。1895年、母が亡くなり、義母を迎えた。1901年、思想家・文学者・内村鑑三の教会を訪ね、以来交流があった。1902年、学習院で小説家・詩人・武者小路実篤、歌人・木下利玄らを知る。1906年、東京帝国大学文学部英文学科に入学し、小説家・里見弴と親交した。後に国文学科に転じる。1908年、処女作『或る朝』を発表した。1908年頃、7年間師事した鑑三のもとを去る。1910年、実篤らと同人雑誌『白樺』を創刊し、『網走まで』を発表した。東京帝国大学を中退し、徴兵検査の甲種合格により市川の砲兵連隊に入営した。すぐに除隊になる。1912年、『大津順吉』を書く。渡良瀬川の鉱毒事件被害地視察に関し、父と対立し広島県尾道市に移る。『暗夜行路』の前身になる『時任謙作』に着手した。1914年、京都に移る。反対を押して、実篤の従妹・勘解由小路康子(かでのこうじ-さだこ)と結婚し、円山の「左阿彌」で挙式した。1917年、父と和解し『城の崎にて』『和解』などを書く。1921年、構想から25年をかけ唯一の長編小説『暗夜行路』(1921-1937)を執筆し始める。小説は、近代日本文学の代表作の一つに挙げられた。1941年、芸術院会員になる。1949年、文化勲章を受章した。88歳。 墓は青山墓地(東京)にある。 「小説の神様」といわれた。芥川竜之介、反発した太宰治、織田作之助などにも影響を与えた。私小説、心境小説のほか、客観小説にも定評があった。文体は近代散文の典型とされる。 京都での転居先は、1914年9月、宍道湖畔の寓居より京都に移り、当初は上京区南禅寺町北の坊に住んだ。その後、1915年1月、上京区一条御前通西五丁目衣笠園内、その後、鎌倉、群馬、千葉を経て、1923年3月、上京区粟田口三条坊町、1923年10月、宇治郡山科村に住む。その後、1925年4月、奈良に移っている。 ◆三本木 旧三本木(上三本木町、三本木二町目、三本木三町目、三本木四町目)は、現在の京都御苑内にあった。中心部は東洞院に沿い、北は出水通、南は丸太町通にあった。 安土・桃山時代、1599年に北政所(おね、1549-1624)は大坂城西の丸を退去後に、京都新城(現・仙洞御所の地)へ移る。京都新城の破却後に、三本木(現・京都御苑内白雲神社東裏)に隠棲した。 江戸時代前期、1708年の宝永の大火により、三本木町は御所とともに焼失する。京都町奉行所は現在の地、鴨川以西の新三本木(現・三本木)を替地として町を移転させた。町人のみならず、門跡、公家、大名京屋敷、御所役人らも移る。桂昌院(1627-1705)御用屋敷も移されたという。 ◆吉田屋 現在、「立命館草創の地」の碑が立つ付近に料亭「吉田屋」があったという。勤王派が出入りし、桂小五郎(木戸孝允、1833-1877)も利用した。 1867年旧6月22日に、「吉田屋」で薩摩藩の小松帯刀(1835-1870)・西郷隆盛(1827-1877)・大久保利通(1830-1878)、土佐藩の後藤象二郎(1838-1897)・寺村左膳(1834-1896)ら首脳、また坂本龍馬(1835-1867)・中岡慎太郎(1838-1867)が陪席し覚書を決定し、薩土盟約が結ばれた。幕藩制に代わる国家のための政治同盟だった。 桂小五郎(1833-1877)は、後に三本木の芸妓・幾松(松子、1843-1886)と知り合う。幾松は、近藤勇(1834-1868)・新撰組に急襲された小五郎を、機転を利かせ穴蔵の地下通路から鴨川の河原に逃したという。なお、南に30mほど下がった地点には、幾松の置屋「難波屋」があった。 佐幕派の会津藩藩士も一部、三本木に入っている。1868年に、三本木の芸妓・駒野(?-?)は、三条河原で晒された新撰組組長・近藤勇のために、講釈師に追悼の一席を演じさせたという。 吉田屋の跡地には「精輝楼(せいきろう)」が建てられた。吉田屋のあとをうけ継いだともいう。近代、1900年に西園寺公望の秘書官・中川小十郎(1866-1944)は京都法政学校(現・立命館大学の前身)の開講場として利用した。 精輝楼はその後、席貸「茨木屋」になる。近代、大正年間(1912-1926)には洋食屋「あづまや」に変わる。さらに、1927年に「大和屋」になり、現代、1997年まで旅館として存在した。 なお、吉田屋の場所については異説がある。南の湯浅邸が吉田屋の跡ともいう。 ◆信楽 旅館「信楽(しがらき)」は、近代以降の文人が盛んに利用していた。ほかに、歌人・小説家・吉井勇(1886-1960)、詩人・歌人・北原白秋(1885-1942)、小説家・長田幹彦(1887-1964)、小説家・谷崎潤一郎(1886-1965)、小説家・武者小路実篤(1885-1976)、小説家・近松秋江(1876-1944 )なども使った。 小説家・志賀直哉(1883-1971)も泊っている。小説『暗夜行路』後編(1937)では、東三本木も舞台になる。主人公の時任謙作は、直子に出会い結婚する。直哉は南禅寺北の坊(1914)、一条通御前西五丁目(1915)にも住んだ。 歌人・評論家・与謝野晶子(1878-1942)も常宿とし、女主人・愛とも懇意にした。晶子の妹が府立第一高女に通っており、度々京都を訪れている。晶子の『舞姫』には、「三本木 千鳥きくとて ひそめきて われ寝ねさせぬ 三四人かな」「冬川は 千鳥ぞ来啼く 三本木 べにゆうぜんの 夜着うつなり縁に」などがある。 詩人・劇作家の高安月郊(1869-1944)、画家・幸野楳嶺(1844-1895)、箏曲京極流の始祖・作曲家・画家・鈴木鼓村(1875-1931)なども集った。 高安、鈴木、画家・鹿子木孟郎(1874-1941)は三本木に住んでいる。高安は自宅で詩人会「銀峰会」(1902)を開き、英文学者・島文二郎、詩人・湯浅半月(1858-1943)、詩人・児玉花外(1874-1943)、詩人・薄田泣菫、鈴木、鹿子らが集った。 1909年5月から2カ月余り、留学から帰国した言語学者・国語学者・新村出(しんむら-いずる、1876-1967)は京都帝国大学文科大学教授に就任し、「信楽」に住んだ。同僚・上田敏(うえだ-びん、1874-1916)も一緒だった。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『おんなの史跡を歩く』、『京都大事典』、『洛西探訪』、『あなたの知らない京都の歴史』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『京の文化と藝術-立命館大学文化講座 京都に学ぶ 8』、『京都の大路小路』、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「与謝野晶子倶楽部」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|