|

|

|

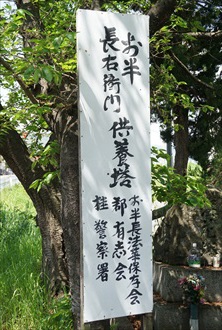

| 桂川連理柵の史跡(お半長右衛門供養塔) (京都市右京区) Historic site of Katsuragawa-renri-no-shigarami |

|

| 桂川連理柵の史跡 | 桂川連理柵の史跡 |

|

|

「法華塔」(右)、「法花塔」と刻まれている。  桂川 |

桂川の東、上野橋付近の道路沿いに、「桂川連理柵(かつらがわ-れんり-の-しがらみ)の史跡」といわれる塔塚が2基立つ。 江戸時代、この地に近い桂川で2人の男女が溺死する事件があった。 ◆歴史年表 江戸時代、1761年、旧4月11日(12日とも)朝、現在地より50m離れた桂川岸に、男女の溺死体が浮かんだ。男の身元は、京都柳馬場押小路虎石町(中京区)の帯屋主人・帯屋長右衛門、女はその隣家にある信濃屋の娘・お半だった。長右衛門は、お半を大坂に奉公に連れて行く道中であり、この地で何者かに襲われ殺されたとみられた。事件とも、事故死、心中ともいわれた。 1776年、事件を題材にした浄瑠璃「桂川連理柵」が、大坂で初演された。 1816年、2人の犠牲を哀れに思い、塔塚を築いたという。塚は桂川水防の碑にもなる。 現代、1986年、碑が荒廃していたために現在地に移された。 ◆お半・長右衛門 ◈江戸時代中期、1761年旧4月12日/享保年間(1716-1771)/宝暦・明和年間(1751-1771)に、桂川の川岸(上野橋の東岸)で男女の水死体が打ち上げられた。2人の着物の裾は結びあわされており、当初は心中事件とされた。 男性は大坂の呉服屋番頭・帯屋長右衛門(45歳)(家は押小路柳馬場角?)、女性は帯屋「信濃屋」(押小路柳馬場虎石町)の娘・お半(13歳)であり、長右衛門は店に出入りしていた。事件の詳細については判っていない。 ◈江戸時代後期の戯作者・滝沢馬琴(1767-1848)は、後に事件の取り調べをした町奉行所役人の話を聞き書きしていたという。前日、お半は大坂に奉公に出るため、店で迎えの人待ちをしていた。その人が来ないため、店に立ち寄った長右右門が大坂に帰るに伴い、お半を連れていくことになった。その夜、長右衛門は店に泊まり、早朝に2人は桂川の渡しへ向かった。 舟待ちしていると男が近づき、繋船で渡すという。川の中ほどで男は竹竿で2人を襲い、持参していた金子(20両余り)を奪い川中に投げ入れたという。心中を偽装し、2人の着物の褄を結び合わせた。 1年後に男は小判1両を包み紙のまま両替屋に持ち込み、足が付いた。男は捕らわれ、即刻処刑になったという。 ◆戯曲など 事件は脚色され、浄瑠璃、歌舞伎、常磐津、清元、落語などの作品の題材になった。 ◈江戸時代中期、1761年旧5月刊の正本『曾根崎模様』では、初の戯曲化が行われた。お初・徳兵衛の「曾根崎心中」にお半・長右衛門の心中を絡めている。 ほか、1772年旧5月の大坂の市山座の切狂言「桂川」、同年旧7月の大坂豊竹和歌三座の人形浄瑠璃「かつら川」などがある。 ◈江戸時代中期、1776年旧10月に浄瑠璃作者・菅専助(すが-せんすけ、?-?)は、大坂北堀江の豊竹座(市の側[いちのかわ]芝居とも)で、浄瑠璃「桂川連理の柵(かつらがわ-れんり-の-しがらみ)」として上演した。事件を題材として密通心中物の話に仕立てた。 帯屋養子・主人の長右衛門は、かつて捨て子であり、隣家の「信濃屋」に拾われた。妻子ある長右衛門と信濃屋の娘・お半は、お伊勢参りの折に結ばれる。お半に縁談を進めていた長右衛門は、お半が身籠ったことを知らされる。2人は桂川で心中する。 物語では、帯屋長右衛門(38歳)は遠州からの帰途、伊勢詣より帰途の信濃屋娘・お半(14歳)一行と石部で同宿する。お半は丁稚・長吉に言い寄られる。長右衛門がお半を匿ったことから、2人は契りを結ぶ。 長右衛門の貞節な女房・お絹は、2人の関係を知り、丁稚・長吉を口止めした。だが、長右衛門の義母・おとせ、連れ子・儀兵衛は、長右衛門を店から追い出そうとした。お絹は長吉を使い、おとせらを懲らしめる。その後、長右衛門は預りの刀を紛い、お半は身籠ったため家出した。悲観した2人は桂川で心中する。 ◈江戸時代中期、1784年旧5月、初の歌舞伎作品として、大坂の嵐他人座(中の芝居)がある。 ◈落語にも「胴乱の幸助」がある。浄瑠璃に通じていない幸助が、柳馬場押小路虎石町の「信濃屋」を訪ね、応対に出た店の番頭に主人・長右衛門を出すように絡む。 番頭は「お半長」のことならなら、とうの昔に桂川で心中したと伝えると、幸助は昨晩来ればよかったと返した。 ◆墓など ◈誓願寺境内に長右衛門、お半の2人の墓がある。 ◈明福寺(中京区)に、お半・長右衛門のお半の過去帳がある。 ◆碑 碑は「法華塔」(右)、「法花塔」と刻まれている。裏面には江戸時代後期、「文化十三年(1816年) 梅津講中」とある。 なお、桂川の犠牲者のための供養塔ともいう。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 お半長右衛門法華塔保存会の説明板、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|