|

|

|

| 丹波亀山城跡・大本教 (京都府亀岡市) Site of Kameyama Castle,Oomoto |

|

| 丹波亀山城跡・大本教 | 丹波亀山城跡・大本教 |

|

|

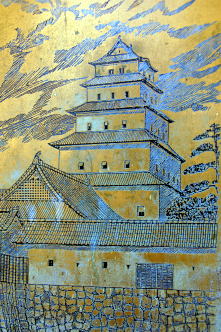

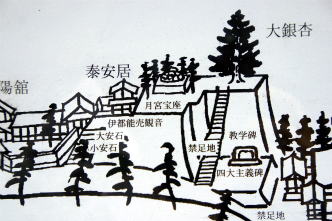

「明智光秀公築城亀山城跡」の石標。南郷池公園。  本丸北面の外堀、南郷池、築城当初の形を残しているといわれている。  南郷池の中の島、その南(左)に本丸がある。  大本本部、正門  万祥殿(神殿)、現在、城跡一帯に大本本部が置かれている。1958年建立された。大本皇大神が祀られている。殿内に能舞台がある。周囲に拝殿、客殿、能舞台・茶室「万祥軒」などが建つ。  万祥殿  天恩郷の石碑  二つ目の門、築城当時の本丸入口にあたるという。  井戸跡、天守石垣の南にあり築城当初の遺構といわれている。  天守石垣、但し大部分は1946年に復元された石積みによる。石は角の算木積、一番上の天端に使われていたものなどを使っている。  天守石垣、石垣の下三段のみは、光秀による築城当時の石積みといわれている。石が横に入っている。  天守台、この上に天守が建っていた。現在は大本の月宮宝座が祀られている。数千個の国魂石を積み上げ、頂上に天拝石を安置したものという。禁足地になっている。  天守台  天守台に立つ大イチョウ(亀岡の名木)、胸高幹回3.12m、樹高20m。樹齢400年以上。 初代は明智光秀手植えといわれている。江戸時代中期に台風により倒木し、現在のものは2代目になる。  万祥池、付近は内堀跡になっている。   万祥池近くの復元された石垣には、天下普請の際の大名の刻印がある。「◇」と「卍」が刻まれている。  万祥殿手前の堤は、二の丸跡の土塁遺構といわれている。  近代に入っても存在していた五層天守、余計な装飾がほとんどみられない。左下に本丸御殿の大書院の大屋根、手前に多聞櫓が高石垣上に建てられていた。説明板より。  現在の本丸跡付近、かつての天守台には「月宮宝座」があり、神域ということで禁足地になっている。右上に2代目の大イチョウが見える。案内版より。  【参照】五層天守に飾られていた鯱鉾の復元模型、南郷池公園。 1877年に取り外され、現在、阿の鯱鉾は京都府立医科大学の所蔵なっている。寄贈したのは森川喜兵衛による。療病院の講堂家棟瓦に使われていた。江戸時代、1852年に瓦師・平岡伝兵衛・富吉により製作された。高さ135cm、頭部側面58cm、幅26cm、胴体幅45cm。  【参照】桂林寺(亀岡市本梅町)の表門(薬医門)は、亀山城の城門(仕切門)の遺構といわれている。 |

かつて北近畿唯一の五重天守が聳えていた亀岡の亀山城(かめやま-じょう)は、丹波亀山城、亀宝(きほう)城、霞城、亀岡城とも呼ばれた。築城した明智光秀は、本能寺の変の際にこの城より出陣している。 城跡は現在、宗教法人・大本本部の所有地になっており、聖地「天恩郷」と呼ばれている。城の遺構としては外掘と、石垣の一部のみを残している。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1577年、明智光秀は長沢又五郎らに亀山惣堀の普請を命じた。 1578年頃/1579年頃、初代城主・明智光秀の築城により、丹波攻略の軍事的拠点となる。東の二の丸が築造されたとみられている。 1582年、春、明智光慶が病のため入る。旧6月1日、光秀は13000の兵を率いて城を出陣、本能寺に向かう。山崎の戦い後、旧14日、秀吉の別軍が亀山城を攻め、明智光慶を自刃に追ったともいう。 1583年、信長4男・羽柴(豊臣)秀勝が入る。 1589年、城は羽柴秀俊(小早川秀秋)に与えられる。修築が行われる。 1591年、天守が三層から五層に変えられたともいう。本丸、二の丸、三の丸が整備され、街並みが整えられたという。 1595年、本丸、二の丸、三の丸が整備されたともいう。秀吉は豊臣秀次の子女妻妾を2代城主・前田玄以の時、城に移している。その後、子女は斬首刑となる。 慶長年間(1596-1615)、南限の堀である惣堀が完成したとみられている。 1600年、関ヶ原の戦いの後、城は徳川家康の支配下に入る。 1602年、城は天領となる。城代官・北条氏勝(次の代官・権田小三郎によるとも)は城下町南限の惣堀を完成させたもいう。 江戸時代、1606年、代官・権田小三郎は内堀を完成させる。 1609年、幕府は岡部長盛を32000石で入れ、4代城主とする。天守、二の丸、三の丸、北櫓、大手門などの各門、外堀が拡張される。 1610年、徳川家康の命により藤堂高虎の縄張りの下、福島正則、池田輝政など西国諸大名による大改修が行われる。この天下普請は、大坂城の豊臣秀頼包囲の意味を持っていた。高虎は、今治城の五重天守を移築し亀山城の天守とする。 1621年、岡部長盛が転封となる。 1622年、5代城主に松平大給が任じられる。 1661年、大地震により城郭が破損する。 1662年、修復が行われる。 1663年、地震により石垣が破損する。 1664年、幕府老中により石垣修復の許可が下りる。 1787年、落雷により天守の一部が破損する。 1852年、天守の鯱鉾が、瓦師・平岡伝兵衛らにより製作される。 1868年、戊辰戦争では薩長連合軍による討伐軍に対して、亀山藩は恭順した。 近代、1869年、版籍奉還に伴い亀岡藩、1871年の廃藩置県で亀岡県と改称され、また同年、京都府に編入された。 1873年、太政官布達により、「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方(廃城令)」が公布され、24代城主・松平信正を最後に廃城となる。 1877年、明治政府は城郭が反政府活動の拠点となることを恐れ、天守などの建物、石垣すべてを破却、解体払い下げとした。以後、城跡は官有地となり大蔵省の管轄下となる。京都の商人・森川喜兵衛が払い下げを受け天守を破壊する。その後も払い下げが相次ぐ。 1878年、御殿表門が売却される。 1880年、石垣が売却となり、大部分の石は撤去、また土中に埋められた。また、石垣は東本願寺再建に利用され、保津川により運び出されたという。 1903年、貴族院議員・田中源太郎らにより城跡が買い取られ、鉄道敷設のために石垣、土砂が流用されたという。以後、荒廃する。 1919年、宗教法人・大本教組の出口王仁三郎により本丸、二の丸付近の13500坪が買い取られる。その後も城跡の入手が続く。 1920年、城内に大本の大道場が建てられる。信徒らにより石が堀り出され、石垣が積み直される。 1921年、王仁三郎らは不敬罪、新聞法違反により検挙され、神殿は破壊される。(第一次大本事件) 1925年、城跡は天恩郷と命名される。 1935年、亀岡の神殿は破壊される。(第二次大本事件) 1936年、本丸そばの杉櫓風の建物、石垣などが破却される。 現代、1946年、愛善苑として再建された。石垣が再修復、整備される。 1952年、大本と改められた。 ◆明智 光秀 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・明智 光秀(あけち-みつひで、1528?-1582)。男性。名は十兵衛、惟任日向守(これとうひゅうがのかみ)。美濃(岐阜県)の生まれ。父・明智光綱。美濃の土岐氏支流ともいう。娘は細川ガラシャ。初め斎藤氏に仕えた。越前・朝倉義景に仕え、1566年、織田信長に仕えた。1567年、滝川一益に従い北国征伐に加わる。1568年、信長入京に当たり、政務に当り足利義昭のために公家側に働きかけた。1569年、公家寺社領仕置などに携わる。信長と義昭の対立を仲介する。1570年、信長の摂津、近江の出陣に従う。1571年、近江・坂本城主になる。1572年、浅井氏の小谷城包囲に参加する。1573年、越前朝倉氏攻略に加わる。1574年、大和多聞山城を守備し、美濃、河内に転戦した。1575年、功により惟任日向守と称した。信長の命で丹波の攻略に着手し、福知山城を築城した。年貢を軽減するなど民に慕われた。1576年、信長の石山本願寺攻撃に従軍する。1577年、信長の紀州征伐に従軍した。信長に背いた松永久秀と対陣した。丹波・亀山城を落城させた。1579年、強く抵抗した八上城の波多野秀治らを下して丹波平定した。1580、信長により丹波国を与えられる。1581年、因幡鳥取城攻めに羽柴(豊臣)秀吉を援け、丹後の検地を断行する。1582年、甲州・武田勝頼攻撃に従う。信長より徳川家康の慰労を命じられ、さらに、秀吉の備中高松城包囲に救援を命じられる。光秀は反発し、亀山城(亀岡市)に入り、愛宕山に詣り謀反を決意した。備中出陣の名目により、旧6月1日、兵1万3000を率い、亀山城を発した。老ノ坂を経て、旧2日、本能寺を急襲し、信長を自刃に追い、二条御所の信忠を自滅させた。(本能寺の変 ) 。旧13日、取って返した秀吉との山崎の戦いに敗れる。一旦、勝竜寺城に入る。坂本城に落ち延びる途中、小栗栖(おぐるす)で土民の襲撃により傷を負い、自刃して果てたという。56歳。 「三日天下」といわれた。故実、典礼に通じた。法名は秀岳宗光。 1578年頃/1579年頃、初代城主・明智光秀の亀山城築城により、丹波攻略の軍事的拠点となる。東の二の丸が築造されたとみられている。1582年旧6月1日、光秀は13000の兵を率いて城を出陣、本能寺に向かう。 ◆明智光慶 安土・桃山時代の明智光慶(あけち-みつよし、1569-1582)。男性。通称は十兵衛。父・明智光秀の長男。1582年、春、病気になり丹波亀山にいた。1582年、本能寺の変後、旧6月13日、病悪化により亡くなった。秀吉の軍により自刃に追われたともいう。14歳。 ◆羽柴 秀勝 安土・桃山時代の武将・羽柴 秀勝(はしば-ひでかつ、1569-1592)。幼名は小吉。父・三好吉房(秀次の弟)、母・瑞竜院日秀(豊臣秀吉の姉)の次男。豊臣秀次の弟。1585年、秀吉の養子・於次(おつぎ)秀勝(織田信長の4男)の没後、秀吉が養子に迎え、同名・秀勝と名乗らせ遺領を相続させた。丹波亀山城主になる。一時、領地の不満を申し立て秀吉の怒りを買う。1590年、小田原攻め後、甲斐・信濃を与えられた。1591年、美濃岐阜城に移る。1592年、旧2月、小督(お江、崇源院)(秀吉側室・淀殿の妹)と結婚した。旧3月、文禄の役で朝鮮に出陣し、唐島(巨済島)で病死した。24歳。 秀吉の計画では、秀勝は朝鮮全土の統治者の予定だった。小督に男児なく家は断絶した。 ◆小早川 秀秋 安土・桃山時代の武将・小早川 秀秋(こばやかわ-ひであき、1582-1602)。男性。幼名は辰之助、通称は金吾(きんご)中納言。近江国(滋賀県)の生まれ。父・木下家定(豊臣秀吉正室・台院(北政所)の兄)、母・杉原七郎左衛門家次の娘の5男。幼くして秀吉の養子として高台院のもとで養育され、羽柴秀俊と称した。1591年、10歳で従四位下・参議になり、右衛門督、丹波国亀山に石を与えられる。1592年、従三位・権中納言に進み金吾中納言と呼ばれた。1593年、文禄の役に肥前国名護屋に出陣した。秀吉側室・淀が拾丸(秀頼)を産み、秀秋は小早川隆景(たかかげ)の養嗣子に出された。1594年、備後国三原に赴く。1597年、隆景の没後、秀秋を名乗る。慶長の役で総大将として16万3000の軍を率いて渡海した。秀吉は秀秋の指導力を問題視し、帰国を命じられる。1599年、一度没収された越前国北庄を戻される。1600年、関ヶ原の戦で西軍より寝返り、東軍・徳川家康の勝利に貢献した。戦後、家康はその功により備前・美作を与えた。岡山城主時に城内を整備した。次第に領民・家臣の信望を失い、老臣・杉原紀伊守は討たれ、稲葉通政・平岡頼勝らは去った。「背信者」の烙印を押され、最期は岡山で悶死したという。21歳。 瑞雲院に秀秋の坐像を安置する。石塔には「瑞雲院殿前黄門秀巌日詮大居士」と刻まれている。 ◆出口なお 江戸時代後期-近代の宗教家・出口なお(でぐち-なお、1837-1918)。丹波国(京都府)福知山生まれ。大工・桐村五郎三郎の長女。母はそよ。裕福な職人の家だった。10歳で父が亡くなり、呉服商、饅頭屋に奉公に出る。藩より孝行娘として表された。1853年、綾部の叔母・出口ゆりの養女になる。財産をめぐり、叔母は自殺し、叔母の死霊に憑りつかれた。1855年、20歳で大工の夫・四方豊助(出口政五郎)と結婚し、11人の子を産み3男5女を育てた。1875年、家が破産した。1876年、夫が病に倒れた。長男の自殺未遂、2人の娘の発狂が重なる。なおは、ぼろ買、糸引きなどで家計を支えた。1892年、旧正月に宇宙創造神艮(うしとら)の金神(こんじん)(国常立尊)の神がかりになる。大本を開教した。無学にもかかわらず神の意思として、「お筆先」20万枚の半紙(大本教の基本教典)を仮名文字で書き連ねた。金光教の艮の金神に救いを求め、1893年、放火の疑いで警察に留置され、その後、40日間座敷牢に入れられた。 1894年、金光教の布教師になる。その後、対立し独立して布教所を開いた。 1899年、稲荷講社に属した上田喜三郎(後の出口王仁三郎)と出会う。その後、王仁三郎とは対立が続いた。1900年、宗教組織「金明霊学会」の教主になる。83歳。 ◆出口 王仁三郎 近代の宗教家・出口 王仁三郎(でぐち-おにさぶろう/わにさぶろう、1871-1948)。上田喜三郎。亀岡市穴太の生まれ。小作農・上田吉松、母・よねの長男。12歳で村の小学校の代用教員、その後、様々な仕事を経験した。1898年、喧嘩がもとで負傷し、亀岡・高熊山に籠り霊的修行を行う。神秘体験を重ねた。稲荷講社本部(清水市)・長沢雄楯より霊術を学ぶ。村に「皇道霊学会」を設立する。1899年、大本の開祖・出口なおと出会い、1900年、2人で「金明霊学会」を組織し会長になる。綾部に移る。1908年、なおの5女・澄子の婿になり、王仁三郎に改めた。「大日本修斎会」を設立した。なおとの間には対立が続いた。1916年、「皇道大本」に改称する。1919年、亀山城の本丸、二の丸を買い取り、聖地「天恩郷」として信徒と石垣を復元した。1921年、綾部の大本本部が弾圧され、不敬罪・新聞法違反により王仁三郎ら幹部は検挙される。神殿、なおの墓が破壊された。(第一次大本事件)。以後、教団名を「大本」に改めた。1923年、「大本エスペラント普及会」を設立する。1924年、保釈中に密かに内モンゴルに赴く。1925年、「世界宗教連合会」、「人類愛善会」を設立する。1931年、満州事変以降、教団名を「皇道大本」に改めた。1932年、大本に入信した。なおと「金明霊学会」を組織した。1934年、外郭団体「昭和神聖会」を設立し、国家主義による革新を主張した。1935年、弾圧により、王仁三郎以下信徒3000人が治安維持法違反、不敬罪で検挙になる。(第二次大本事件)。1942年、保釈された。1946年、「大本愛善苑」を興し苑主になった。和歌、書画、楽焼きで優れた。著『霊界物語』。78歳。 教義を体系化した。国際主義の平和思想と国家主義の神道思想が混在した。教団発展の基礎を作り、海外進出も果たした。 ◆亀山城 安土・桃山時代、明智光秀(1528-1582)により築城された亀山城は、低い山の地形を利用した近世の平山城になっていた。中世山城の特徴である曲輪を中心に東、南、西に城内、城下を形成した。江戸時代の天下普請後、近世の平山城に変化を遂げている。 江戸時代、天守は藤堂高虎(1556-1630)により建てられている。高虎が、江戸時代前期、1604年-1608年に築城した今治城の天守を、1608年に高虎の伊賀・伊勢への転封に伴い、部材は藤堂家大坂屋敷に天守を解体して運び込まれていた。1610年、その材により亀山城が建てられた。また、今治城は造営前だったともいう。 高虎は「築城の名手」と謳われ、各地の城普請を手掛けている。亀山城の天守は、旧来の望楼型から日本初の層塔型五重天守を採り、以後築城の主流となる。各層を上層ほど逓減して塔状に積み重ねていた。最上層を除いて各屋根に入母屋破風、千鳥破風もなく、簡素な外観を特徴としていた。壁は白漆喰の塗籠で、最上階に廻り縁、高欄が付いた。窓も防御面から少なく開けられていた。層塔型は構造が単純なため、工期も短くすることができた。石垣を高く積み上げる高石垣は割石の大石を使った。多聞櫓を多用し、堅固な枡形も用いた。三の丸、総構には大掛かりな横矢掛りの折れを土塁により設け、侵攻する敵を側面から攻撃することを可能とした。本丸、二の丸には新たに石垣が積まれ、多聞櫓、隅櫓が築かれた。 天下普請に加わったのは福島正則(1561-1624)、浅野幸長(1576-1613)、池田輝政(1565-1613)、島津以久(1550-1610)、池田長吉(1570-1614)、伊藤祐慶(15859-1636)らの諸大名だった。徳川家康(1543-1616)の普請の意図は、大坂城の豊臣秀頼(1593-1615)らの勢力を封じ込めるとともに、諸大名に築造の経費負担をさせることでその財力を削ぐことを目的としていた。 江戸時代前期、正保年間(1644-1648)、四方は堀で輪郭式に囲み、南に惣堀、本丸南に外堀、内堀と三重に築かれた。ただ、北には外堀しかなく、堀中に中島が造られた。本丸西、南、東に3つの二の丸があり、本丸、西と南の二の丸は石垣で築かれていた。東の二の丸は光秀時代の築造とみられ土塁築造で不整形になっていた。本丸東に杉櫓、周囲は多聞櫓で囲まれ、門は南の二の丸よりの二の門、一の門、東の二の丸よりの明智門が開けられていた。南の二の丸から本丸に入るには、内堀に架けられた木橋の極楽橋を渡り、枡形を通った。左の一の門(櫓門)に入り、さらに石段を上った高石垣に多聞櫓で囲まれた建物群があった。敷地が限られているため、天守の南、西に本丸御殿、広間、大書院、奥御殿、長局などが近接して建ち並んでいた。(「丹波国亀山城絵図」)。 ◆本能寺の変 安土・桃山時代、1582年旧5月17日に、明智光秀(1528-1582)は織田信長(1534-1582)により徳川家康(1543-1616)の接待役を解任され、坂本城に返された。 5月26日に、光秀は坂本城より亀山城に入っている。5月28日-29日に愛宕山に参籠した。6月1日に、光秀は軍勢1万3000を率いて京都に向かう。6月2日に本能寺で主君・信長を討った。 ◆遺構 ◈亀山城の遺構としては、本丸北に築城当時のままの天然の崖、水堀も残されている。堀にある中の島は、かつては弾薬庫として使われていた。 ◈本丸南の天守台石垣の、下から三段目までは築城時の石積みといわれている。本丸石垣の南に、当初よりの遺構といわれる井戸跡がある。神殿の万祥殿西の石垣に大名の天下普請の際の刻印が残されている。ただ、この付近の石垣は復元による。また、この付近にかつての内堀跡がある。万祥殿西の二の丸跡は、土塁遺構が台地になっている。 ◈桂林寺(亀岡市本梅町)の表門は、亀山城城門(仕切門)の遺構といわれている。ほかに千代川小学校校門、永谷家住宅門、大本毘沙門荘表門、文覚寺表門、保津町五区会議所などがある。 ◈遺品として天守の鯱瓦一尾は、京都府立医科大学所蔵になっている。 ◆年間行事 天恩郷の行事は、初詣(1月1日-3日)、七草粥(1月7日)、観桜茶会(4月第2日曜日)、光秀公慰霊祭(5月3日)では亀岡光秀まつりの武者行列の一行が光秀を偲ぶ。秋をめでる夕べ(9月15日夜)など。 *受付に申し出れば、亀山城遺構の一部を見学できます。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考史料・資料 『新修 亀山市史 上巻』、「大本と丹波亀山城跡」、『大本』、『よみがえる日本の城 19』、『女たちの京都』、『あなたの知らない京都府の歴 史』、『週刊 山崎合戦図屏風-絵で知る日本史11』、ウェブサイト「コトバンク」  |

大本本部総合受付 京都府亀岡市荒塚町内丸1-1 |

|

|

|