|

|

|

| 大豊神社・円成寺跡 (京都市左京区) Otoyo-jinja Shrine |

|

| 大豊神社・円成寺跡 | 大豊神社・円成寺跡 |

|

|

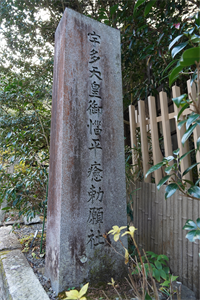

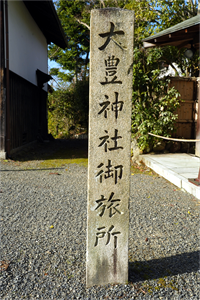

参道    「歴史的風土特別保存地区」の石標   手水舎  手水、椿ヶ峰から流れ下る清水       「宇多天皇御惱平癒勅願社」の石標  参道  拝殿       本殿  本殿  本殿、蟇股  本殿   狛蛇  狛蛇   復縁石       大国社   大国社  大国社の左に鎮座する水の器(水玉、酒器)を抱えた吽形の狛鼠  大国社の右にある巻物を抱えた阿形の狛鼠  稲荷社  稲荷社  稲荷社、狛狐  稲荷社、狛狐   日吉社(右)と愛宕社  日吉社  愛宕社  狛猿  狛鳶           夫婦梛の木  夫婦梛の木、雌の梛(右)・雄の梛(左)  ツバキ  ご神木の大杉  ツバキ     【参照】大豊神社御旅所  【参照】大豊神社御旅所  【参照】哲学の道 |

大豊神社(おおとよ-じんじゃ)は、哲学の道(琵琶湖疏水分流)を東へ上がった大文字山、椿ヶ峰西麓にある。神の使いである狛子(こまね)・鼠の社として知られている。

鹿ヶ谷、南禅寺一帯の産土神であり、東山三十六峰の椿ヶ峰をご神体にした。椿ヶ峰天神、大宝(おおたから)明神と称され、藤原淑子の円成寺の鎮守社だったともいう。旧村社。 祭神は、医薬祖神の少彦名命(すくなひこなのみこと)、勝運の神・第15代・応神天皇(おうじんてんのう)、学問の神・菅原道真(すがわらのみちざね)、縁結びの神・大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る。 初宮詣、良縁祈願・縁結び、治病健康厄除・福徳健康長寿・若返り、子授安産祈願、家内安全、商売繁盛・金運恵寿、学業成就、心願諸願成就などの信仰を集めている。 ◆歴史年表 平安時代、887年、第59代・宇多天皇の病気平癒祈願のために、藤原淑子の命により創祀された。医薬祖神の少彦名命を、現在地の背後にある椿ヶ峰山中に祀ったという。当初は「椿ヶ峰天神」と呼ばれる。(社伝)。淑子が発願した円城寺(円成寺)の鎮守社だった。「大宝明神」とも呼ばれ、社域は広大で公家の崇敬を集めた。 寛仁年間(1017-1021)、山麓の現在地に遷された。(社伝) 鎌倉時代-南北朝時代、建武の乱(1331-1336)により焼失した。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後に衰微する。 現代、1954年、京都市の名勝地に指定された。 1969年、境内末社・大国社が創建される。 ◆宇多 天皇 平安時代前期-中期の第59代・宇多 天皇(うだ-てんのう、867-931) 。男性。定省(さだみ)、亭子院帝(ていじいんの-みかど)、寛平(かんぴょう)法皇。京都の生まれ。父・第58代・光孝天皇、母・尊称皇太后・班子(はんし)女王(式部卿・仲野親王の娘、第50代・桓武天皇の孫)の第7皇子。884年、源姓により臣籍に下り、官人になる。887年、病の父・光孝天皇の希望、太政大臣・藤原基経の推挙により親王に復した。その初例になる。皇太子、践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。その後、基経との間に権力争いが起こる。勅書中、橘広相が起草した「阿衡の任」の解釈をめぐり、基経は「実権のない礼遇」として天皇に抗し政務を怠業する。半年後、天皇が譲歩し勅書を改めた。(「阿衡(あこう)事件」)。891年、基経の没後、関白を置かず、基経に諫言した菅原道真、基経の子・藤原時平を起用する。897 年、13歳の皇太子・敦仁(あつひと/あつぎみ)親王(第60代・醍醐天皇)に譲位し、帝王学の訓戒「寛平御遺誡(ごゆいかい)」を与え、道真の重用を求めた。太上天皇と称せられる。899 年、仁和寺で出家(空理、後に金剛覚)、仁和寺1世になる。太政法皇になり、出家した上皇を「法皇(太上法皇)」と称した初例になる。仁和寺内の御所が「御室」と尊称された。東大寺で菩薩戒、901年、東寺で伝法灌頂を受ける。道真は時平の讒言(ざんげん)により太宰府へ左遷になる。宇多法皇は内裏宮門に座り込み抗議した。913年、詩宴「亭子院歌合」を開く。沈滞していた詠歌への意欲を刺激した。918年、仁和寺1世になる。大覚寺で寛空に灌頂を授けた。 基経の死後は藤原氏を抑え、菅原道真を起用した。摂関政治の弊害を改める親政を行う。律令の原則に立ち返る。(「寛平(かんぴょう)の治」)。仁和寺内に御所を営み、亭子院、六条院にも住む。和歌、音楽を好み、琵琶の名手として知られた。歌集『亭子院御集』、『古今集』などにも収められた。天皇日記の初例『宇多天皇日記』を著す。寺家宝蔵目録『仁和寺御物実録』がある。京都で没した。65歳。 仁和寺御室で没し、境内北の大内山陵(北区)に葬られた。 ◆藤原 淑子 平安時代前期-中期の女官・藤原 淑子(ふじわら-の-しゅくし/よしこ、838-906)。女性。父・権中納言・藤原長良(ながら)、母・難波淵子ともいう。摂政関白・基経の異母妹。884年、尚侍に任命される。860年頃、従五位上に叙せられ宮廷に出仕した。甥の第57代・陽成天皇の時、従三位に叙せられ、典侍(ないしのすけ)、尚侍(ないしのかみ)に進む。後に28歳年上の右大臣・藤原氏宗の後妻になる。35歳で夫没後、後宮で采配を振るう。第58代・光孝天皇皇子・源定省(後の第59代・宇多天皇)を猶子にした。887年、従一位に叙せられる。僧・益信を尊崇し、晩年、亡夫の東山椿ヶ峯の山荘を寄進し円成寺(円城寺)を建立した。69歳。 兄基経と連携し第56代・清和、第57代・陽成、第58代・光孝、第59代・宇多、第60代・醍醐天皇の後宮を指揮し、藤原北家の勢力を確立する。 ◆狛鼠・狛鳶・狛狐・狛猿 境内には狛犬・獅子のほかに様々な狛が鎮座している。 ◈本殿の左右で「狛蛇(狛巳[こまみ])」が守護する。 ◈境内末社・大国社(だいこくしゃ)は、大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る。 狛犬の代わりに「狛鼠(こま-ねずみ)」が祀られている。素戔嗚尊(すさのおのみこと)から与えられた試練により、大国主命が野火に囲まれた際に、鼠が案内して窮地から救ったという神話に因む。(『古事記』)。現代、1969年に立てられた。 向かって右側の狛鼠は巻物を抱え、学問成就の御利益がある。左側の狛鼠は水の器(水玉、酒器)を抱え、豊作・薬効・安産・健康回復などの御利益があるという。いずれも花崗岩製。 ◈愛宕社には、愛宕山を空から守る天狗(鳶)に因み「狛鳶」がある。現代、1972年に奉納された。全国的にも珍しいという。花崗岩製。 ◈稲荷社は、稲荷神の使いの狐に因み「狛狐」がある。花崗岩製。 ◈日吉社は比叡山延暦寺の守護神であり、山を守る猿に因み、「狛猿」がそれぞれ守護する。花崗岩製。 ◆文化財 ◈剣鉾「鉾」の茎銘は、江戸時代中期、1746年であり、身117.8㎝、茎48.1㎝、全長165.9㎝になる。 ◈剣鉾「菊鉾」の茎銘は、近代、1881年であり、身129㎝、茎37.9㎝、全長166.9㎝になる。 ◆円成寺跡 平安時代前期の公卿・藤原氏宗(ふじわら-の-うじむね、?-872)は、晩年を山荘「東山白河第」に過ごした。現在の鹿ヶ谷、大豊神社の地(境内の西)になるという。 氏宗没後、889年、妻・淑子は病に苦しみ、第59代・宇多天皇の師僧・益信僧正(やくしん、827-906)の祈祷により平癒した。このため、淑子の発願により山荘を寺に改め円成寺(円城寺、えんじょうじ)とした。益信を別当とし、889年に定額寺になる。益信は円城寺僧正と称された。 後に、宇多上皇皇子・斉世(ときよ)親王(真寂、886-927)が入寺し、円城寺宮と称する。以後、明信法親王、頼助法親王、頼舜法親王、藤原氏の相次ぐ入寺により、仁和寺院家になった。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により被災し、その後は衰微する。寺籍は大和・忍辱山(にんにくせん)に移され廃寺になった。 現在、奈良市忍辱山町(にんにくせんちょう)に言宗御室派の円成寺がある。 ◆樹木・花暦 ◈京都市の名勝地(1954)指定された。境内には、100種32本の椿が植えられ、名所として知られている。 ◈枝垂れ紅梅、枝垂れ白桜、紫陽花、山野花なども植えられている。 ◈ご神木のスギがある。タラヨウ、オガタマノキがある。 ◈かつて本殿近くにモミの巨木のご神木があった。樹齢400年あまりで枯死した。 ◆祭礼 氏神祭(5月4日)では、菊鉾・扇鉾(桜谷町)、観音鉾(永観堂町)、菊鉾(下河原町)、牡丹鉾(草川町)、葵鉾(北ノ坊町)、観音鉾(若王子町)の6町で7鉾を護持してきた。 桜谷町・永観堂町・下河原町・草川町では、「トウヤ(当屋)の家」で鉾が飾られる。近年、神輿巡行の供奉は、桜谷町と1町の鉾のみを中心に、さらにほかの町が加わる場合もある。午前に御旅所(哲学の道沿い)から巡行列が出発し、大豊神社剣鉾保存会を中心にした鉾差しが行われる。他地域の鉾差しも協力する。氏子地域の南へ向かい、白川通を南下し、南禅寺参道・中門、鹿ヶ谷通を経て、氏子地域の北へ向かう。午後、神社に戻り拝殿を廻り各トウヤに還る。 ◆年間行事 氏神祭(5月4日)、例祭(神輿渡御)(10月19日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『剣鉾まつり』、『京都のご利益めぐり』、『京のご利益めぐり』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|