|

|

|

| 京都文化博物館別館(旧日本銀行京都支店) (京都市中京区) Annex of the Museum of Kyoto |

|

| 京都文化博物館別館 | 京都文化博物館別館 |

|

|

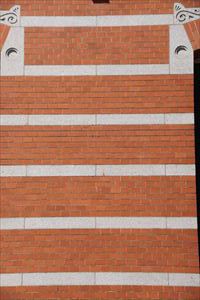

南東角  南側  南側 南側 南側  南側 南側 南側  南側  南側 南側 南側、破風 南側、破風 南側 南側 南側  南側 南側 東側 東側 東側、白い帯石  南東角、塔  東側  南側  南側、「重要文化財 旧日本銀行京都支店」のプレート 南側、「重要文化財 旧日本銀行京都支店」のプレート 南側、「財団法人古代學協會 古代學研究所」のプレート 南側、「財団法人古代學協會 古代學研究所」のプレート |

三条通高倉西入ル北側に、赤煉瓦造の京都文化博物館別館(きょうと-ぶんか-はくぶつかん-べっかん)が建つ。 前身は旧日本銀行京都支店(きゅう-にっぽんぎんこう-きょうとしてん)であり、近代の建築家・辰野金吾、その弟子・長野宇平治が設計した。 ◆歴史年表 近代、1894年、4月、日本銀行京都出張所は東洞院通御池上ルに開設された。 1903年、9月、現在の建物が現在地(三条通高倉西入ル)で着工する。 1906年、6月、竣工した。7月、日本銀行京都出張所が移転した。 1911年、 6月、京都出張所から「京都支店」に名称変更している。 現代、1965年、10月、日本銀行京都支店は河原町通二条に移転した。 1967年、4月、旧建物を「財団法人古代學協會」が所有する。 1968年、5月11日、「平安博物館」として開館した。(「京都新聞」) 1969年、3月、建物は国の重要文化財に指定された。 1986年、 4月、 京都府に寄贈され、修理・復元される。 1988年、10月、「文化博物館博物館別館」として一般公開された。 1997年、三条通周辺は京都市の「界わい景観整備地区」に指定された。 2005年、5月、補修工事が実施される。 ◆辰野 金吾 江戸時代後期-近代の建築家・教育者・辰野 金吾(たつの-きんご、1854-1919) 。男性。旧姓は松倉。唐津(佐賀県)生まれ。唐津藩藩士・姫松倉右衛門の次男。1868年、辰野宗安の養嗣子になる。1873年、工部省工学寮に入学した。イギリス人・建築技師・ジョサイア・コンドル(Josiah Conder,1852-1920)の指導を受ける。1879年、工部大学校(工学寮)造家学科の第1回卒業生として卒業した。1880年、留学のためロンドンのコンドルの師・バージェス(William Burges,1827-1881)建築事務所などで建築を研修した。フランス、イタリアも回る。1883年、帰国し工部省に入る。設計の処女作になった銀行集会所(1885)の設計を行う。1884年、コンドルの後任として、工部大学校教授に就任し、日本建築講座を担当する。1886年、辰野建築事務所を設立した。造家学会(現在の日本建築学会)創立に参加した。1887年、日本銀行の設計者に決定し渡欧する。1888年、帰国した。1898年、建築学会会長、工科大学長に就任する。1902年、工科大学を退官した。1903年、教え子の葛西萬司と東京・辰野葛西事務所を開設した。1905年、片岡安と大阪・辰野片岡事務所を開設する。議院建築調査会委員を歴任する。工学博士。66歳。 「日本近代建築の父」といわれた。日本人で洋風建築技術を最初に学ぶ。創成期の日本近代建築を主導した。門弟に伊東忠太、関野貞、大熊喜邦らがいる。主な作品は、工科大学本館(1888) 、日本銀行本店(1896) 、両国国技館(1909)、東京中央停車場(東京駅、1914) などがある。 ◆長野 宇平治 江戸時代後期-近代の建築家・長野 宇平治 (ながの-うへいじ、1867-1937) 。男性。越後国(新潟県)生まれ。1893年、帝大工科大学(現在の東京大学)造家学科卒、横浜税関嘱託を経て、1894年、奈良県嘱託になる。1895年、奈良県庁舎を設計した。1900年、日本銀行技師長になり、名古屋、京都、函館支店などの設計を担当した。1907年、靖国神社記念門案(1940)を設計する。1909年、台湾総督府庁舎計画案(1942)を設計した。1913年、長野建築事務所を設立した。1927年、ジュネーブの国際連盟本部の競技設計募集に日本で一人応募する。1931年、日本建築士会初代会長に就き、建築士法成立に尽力した。1932年、大倉精神文化研究所本館(現在の横浜市大倉山記念館)を設計した。 和風意匠を初めて試みた。多くの銀行建築を手掛けた。 ◆建築 日本銀行京都支店の建物は近代、1906年に竣工した。設計は辰野金吾と弟子・長野宇平治による。1965年まで日本銀行京都支店として使用された。保存状態がよく、明治期(1868-1912)中期の京都での代表的な洋風建築になっている。1969年に国の重要文化財に指定された。 ◈別館の営業棟は、三条通に南面して建つ。日本銀行大阪支店に次ぐ規模がある。外観は左右対称で、2階窓下の赤煉瓦に白い花崗岩(京都府亀岡市の小金岐産、岡山県笠岡市の北木島産)の石材を帯状に混用している。2階窓部、壁と屋根の接する部分にも同様の装飾がある。この白線が帯石・隅石として配され、壁面に装飾的な変化をつける。さらに、屋根は高屋根・小塔などで飾る。初期の辰野式(フリー・クラシック)と呼ばれ、19世紀後半、、辰野のイギリスの留学時代に流行った。クイーン・アン・リバイバル様式を取り入れている。細部は古典主義、骨格はゴシックの要素も加味されている。辰野は、この手法で百数十件を建て、日本では辰野式と呼ばれた。 屋根は、鉄板・スレートで複雑な意匠になっている。屋根上には通気塔、意匠の異なる採光窓(ドーマー窓)を設けている。両翼には尖塔形の塔を立てる。南正面中央に入口があり、重い鉄戸が設けられている。入口上部に半円形の破風があり装飾が施されている。 内部には、旧営業室中央部に抜き抜けの空間があり、天井・柱・手摺などは茶色、壁面は白色に配色されている。カウンターのスクリーン・壁面、客溜り・営繕室天井に装飾が施されている。玄関内部にはガラス扉あり装飾がある。客溜りなどのカウンター下、階段室にも大理石(岐阜県大垣市の赤坂産)が使用されている。床はリノリウム貼り(当初はドイツ製、後に東洋リノリウム社製)になった。東洋リノリウム社(現在の東リ)の創業者・寺西福吉(1870-?)によって提供され、一枚の面積は恐らく日本一という。戦時中には、照明器具などが金属供出により失われ、その後復元されている。かつて、営業室(現在はホール)、文書課室(店舗)、所長室(ギャラリー)、高等応接室(ギャラリー)などがあった。中庭(休憩スペース)が設けられていた。 煉瓦造(大阪窯業社製)、2階建、一部地下1階、両翼塔屋付、袖塀附属。天然スレート(粘板岩、宮城県登米市の登米産)葺、銅板葺。別館本体の建築面積884.4㎡)。 ◈営業棟の背後には別棟の金庫棟があり、渡廊下により繋がる。屋根に通気口が付く。現在は喫茶店、倉庫として使用されている。 煉瓦造、1階建、桟瓦葺。181.0㎡。 ◆界わい景観整備地区 三条通(三条大橋)は、江戸時代には東海道の西の起点であり、幹線として賑わった。交通、物流の要所であり、旅籠、問屋、両替商などが建ち並んでいた。 近代に入っても変わりはなく、三条通りは京都の中心街になる。東京と直結し、都心的機能が強化されていった。ランドマークとしての旧日本銀行京都支店のほか、旧京都中央郵便局、繊維関係の大商社、保険会社、集書院(図書館)、商店などが建ち並んだ。一帯は、近代洋風建築とともに伝統的な商家も集まっていた。1912年に四条通、烏丸通が拡幅され、次第に賑わいは失われた。ただ、これらの建物もかろうじて残された。 現在、三条通の新町通-寺町通の一帯は1997年に京都市の「界わい景観整備地区」に指定されている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都文化博物館」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、『京都大事典』、『京都の洋館』、『京都のモダニズム建築』、ウェブサイト「第一勧業銀行・東京三菱銀行京都支店 - 日本建築学会」、ウェブサイト「京都市-三条通界わい景観整備地区界わい景観整備計画」、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|