|

|

|

| 欣浄寺 (京都市伏見区) Gonjo-ji Temple |

|

| 欣浄寺 | 欣浄寺 |

|

|

本堂     「深草少将姿見の井戸(涙の水)」    「深草少将姿見の池(小野小町姿見の池)」    道元の詩碑  鎮守社  「當山中興念誉慈風上人」  「小野小町供養塔」(左)、「深草少将供養塔」  「小野小町供養塔」  「深草少将(清凉院殿蓮光浄輝大居士)供養塔」  伝・井上源三郎首塚?   「□金院恵通正覺見居士」     「南無阿弥陀仏‥」  |

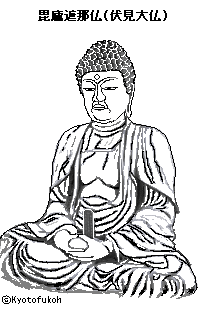

欣浄寺(ごんじょう-じ)は、「伏見大仏欣浄寺」ともいわれている。鎌倉時代の僧・道元ゆかりの地であり、道元の「深草閑居」の史跡ともいわれる。山号は清凉(涼)山(せいりょう-ざん)という。 曹洞宗。本尊は毘廬遮那仏(伏見の大仏)を安置する。 京の通称寺霊場元札所、伏見大仏。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、第50代・桓武天皇(737-806)は、深草少将義宣に邸宅を贈ったという。往時には、8町4面の広さを有したという。(『欣浄寺略記』) 813年、3月16日、深草少将が亡くなり、この地に埋葬されたという。(『欣浄寺略記』) 850年、第54代・仁明天皇の没後、僧正遍照はこの地に念仏堂を建て天皇の念持仏の阿弥陀如来坐像・尊牌を奉安した。これが当寺の始まりという。(寺伝)。 かつて深草にあった興聖寺(現在は宇治市)山内にあったという。 鎌倉時代、1230年、日本曹洞宗の開祖・道元は、深草の極楽寺境内、安養院(現在の宝塔寺付近、伏見区)に閑居したという。興聖宝林寺(後に興聖寺として再興)を建立したことに始まるという。また、欣浄寺の北に道元の庵「深草閑居」があり、興聖寺に移るまで住したという。(寺伝) 1230年-1233年、道元はこの地で教化に努め『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』を著したという。(寺伝) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後、真言宗より曹洞宗に改める。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、興聖寺内の安養院(深草寺)が現在地に移り、清涼山欣浄寺と号したともいう。当初は真言宗だったという。 江戸時代、天正・文禄年間(1573-1595)、僧・告厭(こくえん)により中興され、浄土宗に改宗したという。 天明年間(1781-1788)、山門、仏殿、法堂、大書院、小方丈、雲堂、鐘楼、庫裏、経蔵、東司、浴室、少将社などが存在し、大伽藍を有する寺院だった。(「欣浄寺絵図」) 文化年間(1804-1818)、再び曹洞宗に改められる。永平寺に属したという。 現代、1974年、現在の鉄筋コンクリート造の本堂が建立される。 ◆遍昭 平安時代前期の天台宗の僧・歌人・遍昭/遍照(へんじょう、816-890)。俗名は良岑宗貞(よしみねの-むねさだ)。良少将、花山僧正。父・良岑安世、子に素性、由性。 第50代・桓武天皇の孫。左近衛少将、849年、蔵人頭に補され、第54代・仁明天皇に仕え、寵愛を受けた。850年、天皇没直後に出家し、比叡山に入る。叡山座主・円仁に戒を受けた。貞観年間(859-877)、山科花山に元慶寺を創建し座主になる。「花(華)山僧正」とも呼ばれた。869年、紫野・雲林院の別当を兼ね、文芸交流する。885年、僧正になり、天皇に宮中で七十の賀を祝われる。食邑(しょくゆう)100戸、輦車(てぐるま)の勅許を賜る。 国家、貴族との関係が深かった。第58代・光孝天皇にも仕えた。惟喬親王と交流する。歌人としても知られ、六歌仙、三十六歌仙の一人。小野小町と清水寺で歌でやりとりをした。天狗調伏などの逸話も残る。『古今集』入集。『大和物語』『今昔物語集』『元慶寺遍昭』などに記されている。家集『遍昭集』。75歳。 墓は元慶寺南西(山科区)にある。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。号は希玄(きげん)、諡号は承陽大師、仏性伝東国師・承陽大師。父・内大臣源(土御門)通親、母・伊子(いし)(太政大臣・藤原[松殿]基房[もとふさ]の3女)。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘といわれている。その後、久我の地に引き取られたとみられている。幼くして両親を喪った後、1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺の良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもと菩薩戒を受ける。1214年、比叡山を下り、園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより1217年、臨済宗の建仁寺に移り栄西、明全に学ぶ。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・無際了派、後に曹洞宗・長翁如浄に師事し、曹洞禅を学んだ。1225年、明全が亡くなる。1227年、帰国し、1228年、建仁寺に入る。建仁寺で日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を書く。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草の極楽寺に観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。だが、天台宗からの圧力はやまず、1243年、越前に逃れ、1244年、大仏寺(後の永平寺)を開いた。1252年、病となり、翌年、京都の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。 道元は、無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐」(しかんたざ)などを唱えた。著書に仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵』を著した。 ◆小野小町 平安時代前期の歌人・小野小町(おの-の-こまち、?-?)。女性。詳細不明。小野氏の出という。出羽国(山形県・秋田県)の郡司良真(よしざね)・当澄(まさずみ)・常澄・篁(たかむら)・小野滝雄・藤原常嗣(つねつぐ)・洛北・市原の小野良実の娘、美材(よしき)・好古(よしふる)らの従妹、篁の孫娘などともいう。小町とは禁中局の名称とされ、本名は小野比右姫ともいう。采女(うねめ)とも、第54代・仁明天皇、第55代・文徳天皇の更衣(こうい)、氏女(うじめ)、中(ちゅうろう)女房ともいう。文徳・清和・陽成年間(850-884)、承和・貞観年間中頃 (834-868頃) に活動した。文屋康秀、凡河内躬恒、在原業平、安倍清行、小野貞樹、僧遍昭らとの歌の贈答がある。恋の歌に特徴あり、漢詩の表現に通じた。『古今集』以下の勅撰集に 60首余入集、『三十六人集』の一つ後人撰家集『小町集』がある。絶世の美女として、平安時代中期から伝説化し、悲恋物語、老女説話などを生んだ。紀貫之は「あわれなるようにて強からず、いはばよき女の悩めるところにあるに似たり」(『古今集序」)と記した。歌舞伎、義太夫、謡曲など「小町物」の題材になった。六歌仙・三十六歌仙の一人。 ◆深草少将 平安時代前期の伝説上の人物・深草少将(ふかくさ-の-しょうしょう、)。詳細不明。父・僧正遍昭(816-890)/大納言義平の長子・義宣(?-812?)ともいう。四位の少将。 『古今和歌集』読み人知らずの歌をもとにした説話上の人物とされる。謡曲に「通(かよい)小町」、猿楽に「四位少将」がある。 深草少将は、室町時代に世阿弥ら能作者が創作した「百夜(ももよ)通い」の伝説に登場する。少将は、小野・随心院近くに住む絶世の美女・小野小町を見初める。少将は小町のもとへ100日通い続けようとした。満願成就の夜、大雪に倒れ亡くなる。 ◆天照卍瑞 江戸時代後期の曹洞宗の僧・書家・天照卍瑞(てんしょう-まんずい、?-1821)。 詳細不明。欣浄寺の僧、初め総持寺を董(ただ)し、後に欣浄寺を復興したという。六朝風の書を能くした。 欣浄寺の霊版に「前総持深草復古天照卍瑞大和尚禅師。文政四年(1821)辛巳八月十五日中夜示寂」とある。 ◆井上源三郎 江戸時代後期の新撰組隊士・井上源三郎(いのうえ-げんざぶろう、1829-1868)。男性。諱は一重、一武(かずたけ)。武蔵国(現・東京都日野市)の生まれ。父・八王子千人同心世話役・井上藤左衛門の3男。1847年頃、兄に伴われ天然理心流の3代目宗家・近藤周助に入門した。道場に土方歳三らもおり、近藤勇とも親交を深めたという。1858年、八坂神社に剣術の技量熟達を祈念する額を同門26人で奉献した。1860年、免許皆伝を授けられる。日野義貴の寺子屋で学ぶ。1862年、浪士組に近藤・土方、沖田総司らと応募し、江戸から木曽路(中山道)を経て京都に向かう。1863年、芹沢鴨一派の粛清後に副長助勤に就任する。1864年、池田屋事件の活躍により、金十両、別段金七両の褒章を受けた。その後の、蛤御門の変、天王山攻撃などで活躍する。1865年、六番隊組長に任じられ、1867年、新撰組が幕府直参に取り立てられ副長助勤になる。1868年、鳥羽・伏見の戦いの淀千両松の戦いで、官軍の銃弾を受けて戦死した。40歳。 欣浄寺(伏見区)に首塚が伝わる。墓は宝泉寺(日野市)にある。 ◆仏像など ◈本堂の本尊、丈六「毘廬遮那仏(びるしゃなぶつ)」は、江戸時代中期以降の作による。「伏見の大仏(伏見大仏)」、かつては「大日如来」とも呼ばれていたという。 胎内柱銘により、頭部は、江戸時代中期、1774-1776年に1代目住持、胴部は1791-1796年に2代目住持の時に造仏されたという。詳細については不明。 結跏趺坐し、木造で表面には和紙が貼られている。像の修復時に亀裂部分を隠すために貼られたともいう。一部に経本が貼られており、願掛けが行われた、貴重な紙の替りにやむなく経本を使い修復したともいう。 釈迦・弥陀・大日の合体仏ともいう。発願は天明義民一揆で犠牲になった9人を供養するともいう。かつて、橦木町(しゅもく-ちょう)に大日如来の御堂があり、堂が壊された際に遷されたともいう。木造としては最大級の大きさとされる。かつて、西向きに祀られていた。本堂再建時に東向きに変えられている。 木造、寄木造、像高5.3m/4.85m(1丈6尺)。 ◈「清凉寺式阿弥陀如来像」は、平安時代前期の第54代・仁明天皇(810-850)の念持仏という。飛鳥時代の聖徳太子(厩戸皇子、574-622)の16歳の作ともいう。(寺伝)。かつての本尊であり、釈迦如来像の要相をしている。当寺の古い記録によれば阿弥陀如来像という。 木造、白檀の香木、像高90㎝(3尺)。 ◈「道元禅師石像」は道元の自刻という。かつて安養院にあり、道元が院で養生した際に彫ったという。その後遷された。 ◈「大日如来像」がある。 ◈「深草少将張文像」が安置されている。深草少将 が、小野小町への恋文を焼き、その灰(土も)を固めて作られたという。 ◆建築 本堂は、現代、1974年に再建された。東を正面にしている。コンクリート造。 旧本堂は現在地の背後にあった。かつて、西向きに建てられていた。 ◆文化財 薩摩公の御菓子器。 ◆小野小町・深草少将の伝承の遺物など この地は、深草少将の邸宅跡といわれる。第50代・桓武天皇(737-806)が贈ったという。往時には、8町4面の広さを有していたという。(『欣浄寺略記』) ◈ 本堂に、深草少将が小野小町への文を焼き、その灰を捏ねて作ったという「深草少将張文像」が安置されている。 ◈「深草少将姿見の井戸(涙の水、墨染井[すみぞめい])」は池の畔にある。少将遺愛の井水という。少将の涙のように、枯れる事がないとして「涙の水」とも称される。弘法大師利剣の名号が納められているという。 ◈ かつて「少将の通い道(竹の下道)」という裏道が、池東の薮中にあった。深草少将の百夜通いの道とされていた。訴訟を抱える者が通るとかなわなくなったという。 ◈ 「小町姿見の池」は、本堂前にある小池をいう。巨椋池(おぐら-いけ)の名残りといわれている。かつては、本堂の西側まで池は拡がっていたという。池には、龍神が棲むという。 小町が来遊した際に、自らの美しい姿を池に映したという。「おもかげの変わらで年のつもれかし よしや命にかぎりありとも」と詠んだという。 池畔に、「小野小町供養塔(塚)」と並び「深草少将供養塔(塚)」が立つ。 ◈「墨染桜の古木の根」があるという。 ◆道元 日本曹洞宗の開祖・道元(1200-1253)ゆかりの寺という。 ◈鎌倉時代前期、1230年に道元は、深草の極楽寺境内、安養院(現在の宝塔寺付近、伏見区)に閑居したという。興聖宝林寺(後に興聖寺として再興)を建立したことに始まるという。鎌倉時代中期、1230年-1233年、道元はこの地で教化に努め『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』を著したという。 ◈また、欣浄寺の少し北に庵があり、かつて竹林山安養院と号した。道元の旧跡「深草閑居」だったという。「極楽寺」・「安養院別院」とも呼ばれた。 1230年-1233年に道元が興聖寺に移るまで当院に閑居したという。天台宗宗徒の焼討ちにより、安養院も興聖寺も被害を受けともいう。安養院にあった仏具などが当寺(現・欣浄寺)に遷されたという。 江戸時代頃に、現在の「欣浄寺」の寺号に変わった。欣浄寺とは、浄土宗の「厭離穢土欣求浄土(えんりえど-ごんぐじょうど)」に由来する。煩悩に汚れた現世をきらい離れることを意味した。なお、欣浄寺は、当初の真言宗より、曹洞宗、浄土宗を経て、江戸時代後期に曹洞宗に戻っている。 ◆道元の詩碑 「道元詩碑(道元禅師深草閑居の詩碑)」が立つ。道元作とされている。 江戸時代後期、1812年/文化年間(1804-1818)に僧・書家天照卍瑞(てんしょう-まんずい)が碑を再建した。卍瑞筆により「生死可憐雲変更、迷途覚路夢中行、唯留一事醒猶記、深草閑居夜雨聲」と刻まれている。 「生死憐れむべし 雲の変更 迷途覚路 夢中に行く ただ一事を留めて 醒めてなほ記するが如し 深草閑居 夜雨の声」。 大意は次のようになる。「生あるものはいつかは死を迎える。丁度行く雲のようである。生死について今まで色々と考えてきた。それらはすべて夢中を歩いてきたようなものだった。生死とは何か。今、その神髄を得た。時あたかもこの深草閑居の夜、外は雨声頻りである。」(欣浄寺の案内書) ◆文学 ◈「その色を分かぬあわれも深草や 竹の葉山の秋の夕暮れ」と詠まれている。鎌倉時代前期の『新古今和歌集』、無品[むほん/むぼん]親王による。 古く一帯は竹林が生い茂り、「竹の隠れ家」とも称されていた。そのため、「竹林山安養院」の号の由来になったという。裏道は「竹の下道」といわれ、深草少将の百夜通いの道とされた。 ◈「通ふ深草百夜の情 小町恋しい涙の水は 今も湧きます 欣浄寺」。近現代の詩人・西条八十(1892-1970)が欣浄寺を詠んでいる。 ◆墓 ◈小野小町(?-?)の供養塔が立つ。 ◈深草少将(清凉院殿蓮光浄輝大居士)の供養塔がある。 ◈平安時代前期の公卿・藤原基経(836-891)の供養塔が立つ。安養寺に関している。 ◈平安時代前期の僧・歌人・僧正遍照(816-890)の墓がある。 ◈伝・井上源三郎(1829-1868)の首塚がある。 ◆新撰組 江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いに加わり、戦死した新撰組の六番隊組長・井上源三郎(1829-1868)の首塚と伝えられるものがある。 1月5日(旧暦)、淀千両松の戦いでは官軍との間で激戦になり、多数の隊士が戦死した。井上も銃弾を受けて亡くなる。甥の井上泰助がその首を持ち帰ろうとしたがあまりに重く、近くの寺境内に首と刀を埋葬したともいう。その寺が欣浄寺だったともいう。墓は宝泉寺(日野市)にもある。 ◆巨椋池 境内の池は巨椋池(おぐらいけ)の名残りといわれている。巨椋池は、近代、1941年に干拓事業により埋め立てられ消滅した。巨椋池にあった蓮が移植されている。 *拝観時要予約 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「欣浄寺の案内」『京都・宗祖の旅 道元』、『京都 道元禅師を歩く』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都隠れた史跡100選』、『京都府の歴史散歩 中』、『おんなの史跡を歩く』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都大事典』、『続・京都史跡事典』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『京都発見三 洛北の夢』 、ウェブサイト「国際日本文化研究センター(日文研)」、ウェブサイト「井上源三郎資料館」、ウェブサイト「和樂web」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|