|

|

|

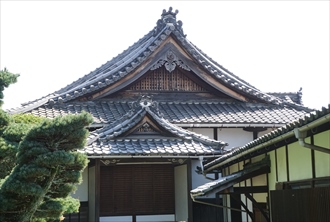

| 霊光寺〔宝塔寺〕 (京都市伏見区) Reiko-ji Temple |

|

| 霊光寺 | 霊光寺 |

|

|

「霊光寺 日審上人御廟所」の石標   |

宝塔寺の塔頭・霊光寺(れいこう-じ)は、棋士ゆかりの寺として知られている。 日蓮宗。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 安土・桃山時代、1585年、再建された。 ◆日審 安土・桃山時代-江戸時代前期の日蓮宗の僧・日審(1599-1666)。男性。霊鷲院。父・京都の江村久茂(大 本山法華経寺28世・日養)。幼少より聡明で、8歳で仏門に入り、京都や下総の宗門の檀林に学ぶ。30余歳で京都本圀寺の檀林・化主(けしゅ、(校長)になった。九州、関東、奥羽への遊説し、弁舌に優れ、説法は2万座、本尊を書き授けた数は10万幅、9万人が受法したという。このため、釈迦十大弟子の一人で説法に優れた富楼那(ふるな)に因み「富楼那日審」と称された。1647年、立本寺20世貫首(かんじゅ)となる。近衛信尋(第107代・後陽成 天皇の第4皇子、近衛家養子)の招請により法華経を講じ、第108代・後水尾上皇も参列した。67歳。 日審の花押(かおう)が壷形となっており、「壷日審」といわれるのも、出生の逸話に因るという。 ◆大橋宗桂 安土・桃山時代-江戸時代前期の将棋棋士・大橋宗桂(おおはし-そうけい、1555-1634)。男性。京都の生まれ。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、徳川秀忠らに仕え将棋を披露した。信長より宗桂の名を与えられたという。1607年、本因坊算砂との平手戦が現存最古の将棋棋譜とされる。江戸幕府の将棋指衆として召し抱えられる。1612年頃、囲碁・将棋所を兼ねていた算砂より将棋所を譲られる。江戸幕府より50石五人扶持の俸禄を与えられる将棋所の司として、最高権威者1世将棋名人になった。詰将棋の『象戯図式』を著す。79歳。 霊光寺(伏見区)に墓がある。大橋本家は、明治末年まで12代続く。5代宗桂、9代宗桂も名人になった。 ◆天野宗歩 江戸時代後期の将棋棋士・天野宗歩(あまの-そうほ/そうふ、1816-1859)。江戸の生まれ。1820年、5歳で大橋本家の大橋宗金(11代・大橋宗桂)の門下になる。1825年、初段、1834年、五段に昇段した。上方に旅立ち、1834年、江戸に戻る。その後、江戸と京都を行き来する。1846年、七段になる。京都に上る。1850年、前年に亡くなった妻のために、霊光寺に駒形の墓碑を建立する。1852年、別家を許され、剃髪し宗歩と名乗る。大橋宗桂ら将棋三家の推薦を得て御城将棋に出仕が許される。1856年、御城将棋に出勤した。43歳。 「実力十三段」とされ、後に「棋聖」と呼ばれた。定跡書『将棋精選』を開板。墓所は本妙寺(東京巣鴨)にある。 ◆墓 ◈立本寺第21世・日審上人像を安置する廟所がある。 ◈2代目将棋名人・大橋宗桂の墓は、将棋の駒形の墓碑で裏面に「桂馬」の2字が刻まれている。大橋家歴代の墓碑裏には、「銀将」「桂馬」「香車」などの駒文字が彫られている。 ◈江戸時代末期の棋聖・ 天野宗歩の立てた墓碑がある。1850年、前年に亡くなった妻のために、宗桂の墓碑の隣に駒形の墓碑を建立した。「歩兵」と刻む。台石には宗歩門下49人の名が刻まれている。 *拝観は事前申し込み *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の寺 不思議見聞録』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|