|

|

|

| 神応寺 (京都府八幡市) Jinno-ji Temple |

|

| 神応寺 | 神応寺 |

|

|

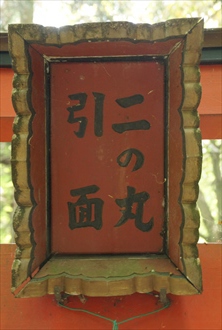

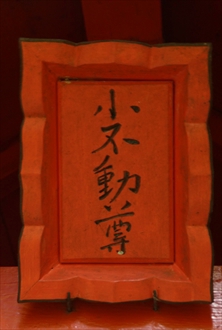

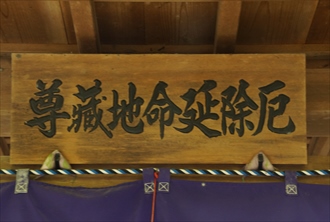

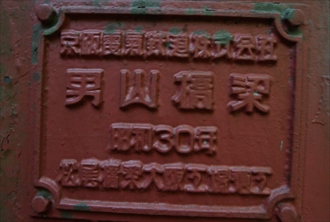

参道の石段には楓が植えられている。  本堂  本堂   鐘楼  豊川稲荷(荼枳尼天)  「大聖不動明王」神額、杉山谷不動  大聖不動明王  参道石段  「二の丸 引面」  「二の丸 引面」の神額   滝不動尊(杉山谷不動尊)  二の丸明神、谷不動明王     手水舎  小不動尊  小不動尊  小不動尊  厄除延命地蔵尊  厄除延命地蔵尊  厄除延命地蔵尊   地蔵尊  地蔵尊  五輪塔  三十三度紀念碑    豊川陀枳尼尊天  豊川陀枳尼尊天  大聖不動明王  大聖不動明王  大聖不動明王  大聖不動明王  十一面観世音菩薩  十一面観世音菩薩  十一面観世音菩薩のほか、弁財天、弘法大師、波切不動明王、水子地蔵菩薩も安置されている。  十一面観世音菩薩  【参照】境内の頭上に架けられた京阪電鉄男山ケーブルの男山橋梁、1955年架橋  【参照】男山橋梁のプレート  神応寺の山門の南(左手)にある五輪塔(航海記念塔)(重文) |

神応寺(神應寺、じんのう-じ)は、石清水八幡宮の鎮座する男山の谷筋を隔てた北の山、鳩ヶ峰の西にある。山号は糸杉山(絲杉山、ししんざん)という。 曹洞宗、本尊は薬師如来。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、860年/貞観年間(859-877)、石清水八幡宮を創建した行教が一宇を建立したことに始まるという。第15代・応神天皇(201-310)の御牌所として建てられたという。当初は、四宗兼学(天台、真言、法相、律)の道場だった。(『石清水雑記』)。別当寺としたという。かつて、応神寺(應神寺)と称したという。 鎌倉時代以降?、曹洞宗峩山派になり、神応寺と改称した。寺号は、石清水八幡宮が宇佐神託に応じ遷座したことにより、開祖・行教住坊の号としたことによるという。 室町時代、足利将軍家は禅宗に改め、本尊を釈迦如来像として安置した。行教作という旧本尊・不動像は奥院(杉山不動、谷不動)に遷された。 その後、廃れる。 安土・桃山時代、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)の際に、豊臣秀吉は石清水八幡宮に参詣し、当寺に止宿した。秀吉は200石の寺領を贈る。 豊臣秀頼(在位:1598-1615)の頃、衣冠束帯の秀吉木像を安置し、当寺を擁護する。 安土・桃山時代-江戸時代、曹洞宗の弓箴善疆(きゅうしん-ぜんきょう)が再興し、中興2代になる。 慶長年間(1596-1615)、尾張の曹洞宗正眼寺の末寺になる。 江戸時代、廓翁(かくおう)の時、3代将軍・徳川綱吉(在位:1680-1709)の帰依を受ける。奥院不動尊像に帽額戸帳が奉納された。幕府により江戸、大坂、堺などでの托鉢勧化の免許を得て寺運隆盛になる。以後、徳川家が代々帰依した。 道之の時、本尊は薬師如来像に改める。 近代、1873年、継弓社(石清水八幡宮の旧開山堂)が廃され、行教律師坐像が当寺に遷される。 1935年、8月、不動堂・籠堂・絵馬堂など山林崩落で倒壊した。 ◆行教 平安時代の僧・行教(ぎょうきょう、?-?)。男性。父・紀魚弼(きの-うおすけ)。東寺長者・益信(やくしん)の兄ともいう。行表に師事した。大和・大安寺(だいあんじ)で三論、密教をまなぶ。859年、第56代・清和天皇の即位に伴い、藤原良房の命により、豊前・宇佐八幡宮に参籠した。平安京の近くに遷座する託宣を受け、山城国男山に社殿を建てた。860年、八幡神を勧請し、石清水八幡宮とした。861年、宇佐で『大般若経』などの講読を行い、石清水八幡宮に15僧を置いた。863年、伝灯大法師位。 弟子で甥の安宗は、宇佐で一切経を書写し、875年、行教の没後に完成させた。 ◆弓箴 善彊 安土・桃山時代-江戸時代前期の曹洞宗の僧・弓箴 善彊(きゅうしん-ぜんきょう、?-1614)。詳細不明。男性。善疆。尾張(愛知県)中村の生まれ。朝鮮出兵に際して、名護屋の陣所まで随従し、豊臣秀吉の信頼を得たという。秀吉と同郷の朋友であり、康徳寺の開基・長岩の弟子。1590年以降、康徳寺の住持になった。八幡・神応寺の中興の祖になる。1606年、高台寺を開く。1614年、桂林院に退隠する。 第107代・後陽成天皇より禅師号「仏性真空禅師」を勅賜した。北政所が帰依した。 ◆廓翁 江戸時代の僧・廓翁(かくおう、?-1708)。詳細不明。 ◆淀屋 常安 江戸時代前期の豪商・淀屋 常安(よどや -じょうあん、?-1622)。男性。姓は岡本、通称は与三郎。山城(京都府)の岡本庄の生まれという。大坂に出て、十三人町で材木商「淀屋」を始めた。豊臣秀吉から築堤工事を請け負う。1615年、大坂夏の陣で、徳川家康の茶臼山本陣の本陣小屋、秀忠の岡本本陣の陣小屋構築などを請負い、特権商人になる。1616年、幕府より八幡の山林300町歩を拝領した。幕府の許可を得て、中之島を開拓して移住した。淀屋橋架橋、青物市場なども開設した。 豪商淀屋の初代、以後、5代続く。 墓は神応寺(八幡市)にある。 ◆淀屋 言当 安土・桃山時代-江戸時代前期の豪商・淀屋 言当(よどや-げんとう)1576-1643)。男性。通称は辰五郎、号は个庵(こあん)。淀屋2代目になる。海部堀川を開削し、「永代浜」を設け海産物市場を開く。京橋南詰の所有地に青物市場を設ける。米市のため、門前の土佐堀川に淀屋が淀屋橋を架橋した。財政難に陥った大名に蔵米を担保として「大名貸し」をする。 淀屋の経営基盤が固まる。 墓は神応寺(八幡市)にある。 ◆淀屋 辰五郎 江戸時代中期の豪商・淀屋 辰五郎 よどや-たつごろう、?-1718/1717)。男性。姓は岡本、名は広当、通称は三郎右衛門、難波長者と呼ばれた。大坂の淀屋5代目になり、大名貸などで諸大名を凌ぐ富を持つ。1705年、幕府により過ぎた生活を咎められ全財産没収される。大坂三郷(さんごう)から所払いの闕所(けっしょ)処分になる。八幡に移り亡くなる。30歳。 近松門左衛門の「淀鯉出世滝徳(よどごいしゅっせのたきのぼり)」などの題材になった。 墓は神応寺(八幡市)にある。 ◆右衛門佐局 右衛門佐局(うえもんのすけ-の-つぼね、?-1706)。女性。父・水無瀬氏信/水無瀬兼俊。宮中に勤仕し、新上西門院(第代・霊元天皇中宮)に侍し、常磐井と称した。江戸幕府5代将軍・徳川綱吉の御台所信子の要請により江戸城大奥へ入る。大奥女中として綱吉に重用され1000石を与えられた。 古典に通じ、北村季吟の幕府の歌学方への推挙者になる。 墓は月桂寺(東京都新宿区)、神応寺(八幡市)にある。 ◆長沢 芦雪 江戸時代中期-後期の絵師・長沢 芦雪(ながさわ-ろせつ、1754-1799)。男性。長澤蘆雪。丹波国篠山(兵庫県)の生まれ。父・篠山城主・青山下野守、淀藩に出仕した上杉彦右衛門という。長沢家の養子になる。1778年以前、円山応挙の弟子になり、技法は門下で最も秀でたという。1782年、御幸町御池に住む。『平安人物志』に名が載る。1786年、応挙は紀州串本の無量寺落成に際し、芦雪を大抜擢し遣わした。芦雪は1年の間に当寺、周辺の寺に270点あまりの障壁画などを描く。寛政期(1789-1801)の内裏造営の障壁画を手掛ける。1798年、東山春秋展観では五寸(15.2cm)内に五百羅漢を描いた。応挙に3度にわたり破門されたともいう。串本で亡くなる。毒殺とも自殺ともいう。養子は長沢芦州という。45歳。 墓は回向院(上京区)、神応寺(八幡市)にある。 ◆二宮 忠八 江戸時代後期-近代の航空機研究者・二宮 忠八(にのみや-ちゅうはち、1866-1936)。男性。父・愛媛県八幡浜の海産物商の4男の生まれ。12歳で父が亡くなり、1880年、伯父の薬種商などを手伝う。独学で宣伝用の立体凧「忠八凧」を着想し販売、学資の足しにする。私塾・西予塾で国学などを学ぶ。1887年、丸亀の歩兵第12連隊付の看護卒として入隊した。1889年、樅の木峠で烏が固定翼で滑空している姿から飛行原理を発見した。その後、ゴム動力による固定翼の「カラス型飛行器」の飛行に成功する。1893年、有人の「玉虫型飛行器」の開発を考案、設計した。だが、1894年、日清戦争に衛生卒として出兵する。同年と翌年、軍に軍用機研究開発の上申書、設計図を願い出て却下される。1896年に除隊後、大日本製薬株式会社の職工となる。1900年、八幡町に移り、動力源の研究に入る。1906年、支社長となる。1903年、アメリカ合衆国のライト兄弟が世界初の飛行機による有人動力飛行に成功した。1909年頃、忠八はその事実を知り、開発中だった飛行機を壊し航空機開発を断念、マルニを創業した。1915年に自宅に航空神社を建立し、自ら神官となり仕えた。1922年、軍部は忠八の研究を再評価し表彰し、以後評価が高まる。号を幡山と称し歌を歌い「幡画」「幡詞」を描いたという。69歳。 墓は神応寺(八幡市)山上にある。 ◆仏像・木像 ◈奥の院に秘仏「南無大聖(だいしょう)不動明王」が安置されている。空海(774-835)が一刀三礼して彫り上げたという。 脇仏に「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」(八幡市指定文化財)、「制多迦童子(せいたかどうし)」(八幡市指定文化財)を安置する。 平安時代作「十一面観世音菩薩」を安置する。 ◈本堂に木像「行教律師坐像」(重文)(77.6㎝)が安置されている。平安時代作になる。彩色僧形坐像であり、剃髪、法衣、結跏趺坐し、右手(後補)は胸高に掲げ印相を結び、左手(後補)に巻経(後補)を持つ。行教の没後間もなく製作されたといわれ、9世紀(801-900)の衣文、渦巻文様が見られる。近代以前は、神仏習合期の石清水八幡宮の開山堂に安置されていた。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈後、1870年に石清水八幡宮の開山堂は神殿「継弓社」に変わる。像の頭には行教の復飾儀式として烏帽子が釘付けされ、僧形ではないとして破却を免れたという。その後、1873年に継弓社が廃され、宮司・梅渓通善が当寺に遷した。木心部は前面右方寄りにあり、木裏を用いている。内刳りはない。両肩を衣が覆う。ヒノキ材、一木造、彫眼。 ◈「聖観世音菩薩像」、「厩戸王(聖徳太子)像」を安置する。 ◈「豊臣秀吉坐像」(42.1㎝)は江戸時代作、束帯木像、寄木造。 ◈ほかに中興の伝「弓箴善彊像坐像」、「普賢菩薩騎象像」。 ◆建築 書院は伏見城の御殿遺構という。 ◆文化財 ◈「鰐口(わにぐち)」(京都府有形文化財)には、鎌倉時代、「元弘二年(1332年)」の銘がある。 ◈掛軸「八幡大菩薩篝火御影(かがりびみえい)」は、石清水八幡宮の模写とみられる。鎌倉時代作であり、1281年のモンゴルの来襲(元寇)に際して、亀山上皇、西大寺・比叡尊が敵国折伏祈願に掲げた可能性もある。その後、江戸時代、1705年に模写された。中央上部に剣をかざした僧形八幡神が描かれている。篝火がたかれ、8神は鎧、兜をまとう。 ◈江戸時代の狩野山雪(1590-1651)筆の杉戸絵「竹虎図」6面(八幡市指定文化財)。「紙本墨画山水図」4面、「紙本墨画瀑布図」。 ◈「徳川五代将軍綱吉公拝領大掛絡(おおがら)」は、綱吉より拝領した衣装を仕立て直した。 ◈「神應寺書状」。 ◆五輪塔 神応寺の山門の南(左手)にある五輪塔(航海記念塔)(重文)は、日本最大のもので高さは6mある。平安時代、承安年間(1171-1175)の建立という、また鎌倉時代中期、後期ともいう。摂津の豪商が石清水八幡宮に祈願し、海難を免れたことにより寄進されたという。かつて、極楽寺の境内に置かれていた。 ◆墓 次の墓がある。 ◈開祖・行教。 ◈淀城主・永井家。 ◈江戸時代の大坂の豪商・初代・淀屋辰五郎(?-1717)、2代・言当(1576-1643)、3代・箇斎(1602-1648)、4代・重当(1634-1697)、5代広当(1683-1717)の歴代の墓がある。 ◈江戸城大奥総取締・右衛門佐局(えもんのすけ-の-つぼね/うえもんのすけ-の-つぼね、1650-1706)。、 ◈江戸時代の絵師・長沢芦雪(1754-1799。 、 ◈山上に近代の航空機研究者・二宮忠八(1866-1936)の墓がある。 ◆年間行事 谷不動尊(杉山谷不動尊)の縁日(毎月28日)。 *年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都府の地名』、『拝観の手引』、『京都府の歴史散歩 下』、『古佛』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「なにわを作った100人-関西・大阪21世紀協会」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|