|

|

|

| 西明寺 (平等心王院) (京都市右京区) Saimyo-ji Temple |

|

| 西明寺 | 西明寺 |

|

|

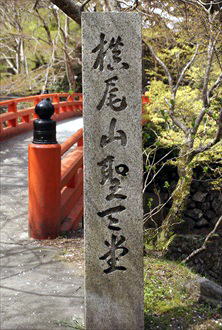

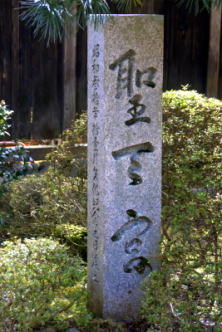

指月橋  「栂尾山聖天堂」の石標     宝篋印塔  石段の参道     表門(京都市指定有形文化財)      ミツバツツジ  本堂(京都市指定有形文化財)  本堂  本堂、「霊山鷲心」の扁額  本堂  本堂、中央間が内陣、後方に四天柱。   紅葉  客殿  サクラ  聖天堂  聖天堂   庫裏 庫裏 庫裏、シャクナゲ   鐘楼      宝篋印塔  我宝自性上人の歌碑   槇(高野槇)    境内裏山のミツバツツジの群落  ミツバツツジとヤマザクラ  指月橋、清滝川に架かる。 指月橋、清滝川に架かる。 清滝川  清滝川  清滝川 |

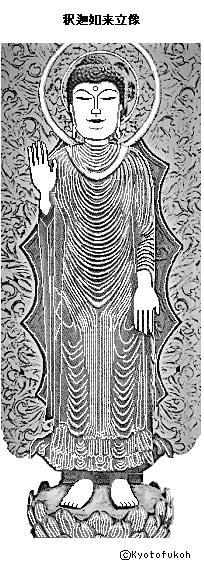

高雄山の西、清滝川に架かる指月橋を渡り、石段を上がったところに西明寺(さいみょう-じ)はある。 「三尾(さんび)の名刹」(ほかに高雄[尾]山神護寺、栂尾山高山寺)の一つに数えられた。山号は槙尾(まきのお/まきお)山、院号は平等心王院(びょうどう-しんのういん)という。 古義真言宗大覚寺派の準別格本山、本尊は釈迦如来像。 金運のお守り、「倍返り御守」が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、天長年間(824-834)、空海の弟子・甥の智泉大徳(789-825)が開創したという。当初は、神護寺の別院だったという。その後、荒廃する。 鎌倉時代、建治年間(1275-1278)、和泉国槙尾山寺(施福寺)の我宝自証(自性上人)が再興し、比丘(出家者)の律院とした。 1288年/1290年、第91代・後宇多天皇の発願により、平等心王院の院号になり、神護寺より独立している。堂塔が建てられる。 室町時代、永禄年間(1558-1570)、兵火により焼失する。その後、神護寺に合併になり、別院とされた。 安土・桃山時代、1602年、明忍律師(1576-1610)により再興され、真言有部律の本寺になった。 江戸時代、1700年/1699年/元禄年間(1688-1704)、第5代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院(1627-1705)の帰依により再建されたという。また、第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(1607-16782)の寄進ともいう。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、明忍の開創した戒律道場は廃止された。 ◆智泉大徳 奈良時代-平安時代前期の僧・智泉大徳(ちせん-だいとく、789?-825?)。男性。智泉。讃岐国(香川県)の生れ。父・滝宮龍燈院の姓は菅原氏、母・阿刀氏(後・智縁尼)で弘法大師の姉という。797年、9歳で空海の弟子になった。また、空海に連れられ、大安寺・勤操に預けられたともいう。802年、空海の近士になる。804年、受戒し、空海の乗る遣唐使に侍者として同行したという。大同年間(806-810)、空海から両部灌頂を受けたという。806年、岩船寺の報恩院を建立する。809年、第52代・嵯峨天皇の勅命により、空海が高雄山寺に入る。智泉も随行したという。812年、最澄から書簡と進物を受け、空海へのとりなしを依頼される。弘仁年間(810-824)、空海に随い高野山に上り、草庵(後・東南院)を建て伽藍整備を行う。高野山東南院で没した。智泉大徳廟がある。37歳。 空海門下第一の秀才と評され、十大弟子、四哲の一人とされた。空海は「密教のことは智泉に任す」と称えた。空海は若くして亡くなった智泉を悼み「為亡弟子智泉達嚫文」(『性霊集』巻8)を残している。嵯峨天皇皇后・橘嘉智子(檀林皇后)が帰依したる。空海より「うどんの祖」を伝授され、故郷滝宮の両親をもてなしたのが、讃岐にうどんが伝わった最初という。 ◆我宝自性 鎌倉時代後期の僧・我宝自性(がほう-じせい/じしょう、?-1317)。詳細不明。男性。字は自性、自性上人と尊称された。自証。顕密の学に通じ、学徒が多く集まる。和泉国槙尾山寺(施福寺)の僧という。西明寺中興の祖という。 ◆明忍律師 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・明忍律師(みょうにん-りっし、1576-1610)。男性。俗姓は中原、字は俊正。京都の生れ。父・少内記康雄。7歳で高雄山・晋海僧正の弟子になる。21歳で出家した。西大寺の寥海(りょうかい)、友尊と廃れていた律の復興を志した。奈良・西大寺で学ぶ。高山寺で戒師なしで自誓(じせい)受戒した。廃寺になっていた槙尾・西明寺に庵を結び、律宗を中興する。1607年、明に渡るために対馬に滞在中に病死した。35歳。 真言律宗は、律と真言宗を統合している。槇尾山平等心王院を復興した。5代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院が帰依した。 ◆仏像 ◈本堂の本尊「釈迦如来立像」(51.5/52㎝)(重文)は、鎌倉時代、仏師・運慶作ともいう。唐様須弥壇上厨子内に安置されている。本尊は、鎌倉時代前期、1204年に釈迦を深く慕った明恵が造らせたともいう。厨子は成忍筆という。(『山城名勝志』)。本尊は、明恵の自刻とも、明恵が像を縮小、模刻させたともいう。 清凉寺式釈迦如来像であり、生前の釈迦如来の面影を伝える。木造、素地。 厨子両扉に文殊菩薩・普賢菩薩が描かれており、本尊と合わせて釈迦三尊像になる。 ◈ 脇陣、脇待の「十一面千手観世音菩薩立像」(重文)(175㎝)は、平安時代の作、鎌倉時代作ともいう。頭上に十面を敷き、宝冠、四十二手になる。子授けの信仰がある。木造。 ◈ 脇陣、「愛染明王像」は、鎌倉時代後期の慶派の仏師作になる。三つの目をもち、五鈷の獅子冠、開口して牙先を現わし、六臂の手に法具や弓箭などを持つ。中興の祖・我宝自性上人の念持本尊という。 ◆建築 ◈ 「本堂」(京都市指定有形文化財)は、江戸時代前期、1700年に桂昌院(徳川5代将軍・徳川綱吉の母)の寄進により再建された。中央間に内陣、後方に四天柱を建てる。唐様須弥壇に厨子が安置されている。両横の脇陣が外陣になる。桁行7間、梁行4間。 ◈ 「客殿」は、江戸時代前期に移築された。当時は食堂(じきどう)として使われていた。前列二室、後列三室からなり、前列南室には、安土・桃山時代-江戸時代慶長年間(1596-1615)、江戸時代前期、元和年間(1615-1624)など3度にわたって制定された九か条からなる「平等心王院僧制」の木札が掲げられている。 ◈ 「表門」(京都市指定有形文化財)は、江戸時代前期、1700年の建立による。一間、薬医門。 ◆歌碑 中興の祖・鎌倉時代の我宝自性上人の歌碑が立つ。「白露のおのが姿をそのままに紅葉におけば紅の玉」(『一座行法肝要記』)。 ◆花暦・樹木 ◈ 桜、数万本という躑躅(4月初旬)、紅葉、雪の名所としても知られている。 ◈ 高雄が紅葉の名所となるのは、室町時代末という。江戸時代に、上田秋成、伴蒿蹊などが紹介した。 ◈ 槇(高野槇)は、樹齢700年という。日本最古という。鎌倉時代の自性上人手植えという。 ◆野生生物 モロハヒラゴケ(蘚類絶滅危惧種)がある。2015年現在。 ◆清滝川 清滝川は、小野郷村の桟敷ヶ嶽を源流とし、保津川に注ぐ全長20㎞の川、途中、中川、高雄を流れる。 古くより、貴人の舟遊びの地であり、下流は蛍の生息地になっていた。材木はこの川を利用して小野郷、中川から嵯峨へ送られていた。「清滝川」は、歌枕にもなっている。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都古社寺辞典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都の仏像』、『洛西探訪』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『京都のご利益手帖』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|