|

|

|

| * | |

| 京都府立陶板名画の庭 (京都市左京区) Kyoto Prefectural Garden of Fine Arts |

|

| 京都府立陶板名画の庭 | 京都府立陶板名画の庭 |

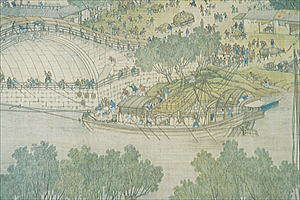

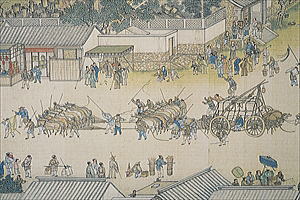

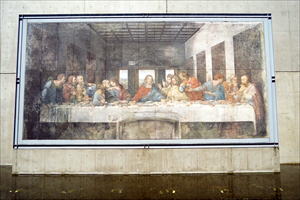

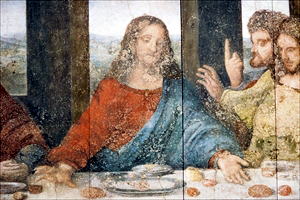

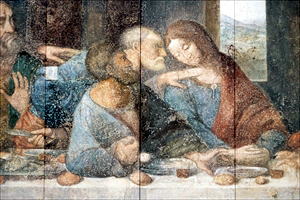

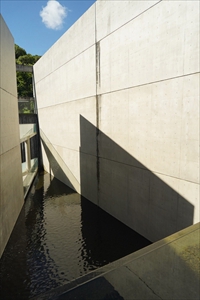

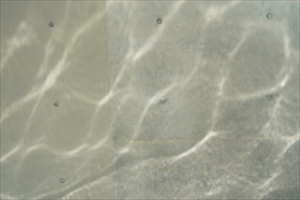

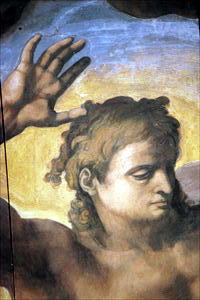

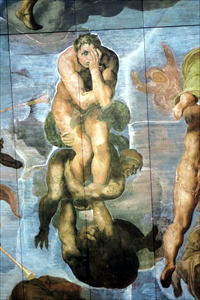

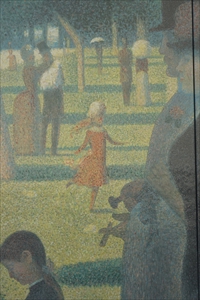

地上1階、入口  地上1階、西側  地上1階、西側  地上1階、東側、モネ「睡蓮・朝」  「睡蓮・朝」  「睡蓮・朝」  「睡蓮・朝」  「睡蓮・朝」  「睡蓮・朝」、滝  地上1階  地上1階、東側  地上1階、東側  地上1階、東側  地上1階、伝・覚猷「鳥獣人物戯画」甲巻  「鳥獣人物戯画」甲巻  「鳥獣人物戯画」甲巻  「鳥獣人物戯画」甲巻  「鳥獣人物戯画」甲巻  「鳥獣人物戯画」甲巻  地上1階、東側、「最後の審判」  地上1階、北側  地上1階、北側、滝  地上1階、北西角  地上1階、北側  地上1階、東側、滝  地下1階へのスロープ、「鳥獣人物戯画」乙巻  「鳥獣人物戯画」乙巻  「鳥獣人物戯画」乙巻  「鳥獣人物戯画」乙巻  「鳥獣人物戯画」乙巻  「鳥獣人物戯画」乙巻  地下1階へのスロープ、左手に「最後の晩餐」が見えてくる。  地下1階へのスロープ、北西  地下1階へのスロープ、北西  地下1階へのスロープ、北西  地下1階へのスロープ、北西、滝  地下1階へのスロープ、北西、滝  地下1階へのスロープ、北西、滝  地下1階、北側、滝  地下1階、北側、滝  地下1階、北側、浅瀬  地下1階へのスロープ、東側  地下1階へのスロープ、東側  地下1階へのスロープ、張択端「清明上河図」  「清明上河図」  「清明上河図」  「清明上河図」、虹橋  「清明上河図」  「清明上河図」  「清明上河図」、城門  「清明上河図」  「清明上河図」  地下1階、南西角  地下1階、南側、滝・浅瀬  地下1階、西側、「最後の晩餐」  「最後の晩餐」、レオナルド・ダ・ピンチ「最後の晩餐」  「最後の晩餐」、キリスト  「最後の晩餐」、左からペテロ、ユダ(中央)、ヨハネ  「最後の晩餐」、ユダの右手の銀貨袋  「最後の晩餐」、ペテロの右手のナイフ  「最後の晩餐」、左からマタイ、タダイ、シモン  「最後の晩餐」、料理(パン・葡萄酒・魚料理)  「最後の晩餐」、左から大ヤコブ、トマス(中央)、ピリポ  「最後の晩餐」、料理  「最後の晩餐」、左からバルトロマイ、小ヤコブ、アンデレ  地下1階、西側  地下1階、西側  地下1階、西側  地下1階、西側  地下1階、南西  地下1階、南西角  地下1階、南西角  地下1階・2階、南西角  地下2階、南側  地下2階、南側  地下2階、南側  地下2階、南側  地下2階、南西角  地下2階、南西角   地下2階、コンクリート打ち放しの壁面  地下2階、南西角  地下2階、南西角  地下2階、南側、滝  地下2階、南側、滝  地下2階、南側、滝   地下2階、南側、滝・浅瀬  地下2階、南・東側、、滝・浅瀬  地下2階、南側、滝  地下2階、南西  地下2階、南側  地下2階、東壁、ミケランジェロ「最後の審判」  地下2階、東壁、「最後の審判」  地下1階より、東壁、「最後の審判」  「最後の審判」、十字架・茨の冠を運ぶ天使たち  「最後の審判」、イエス・キリスト(右)・マリア  「最後の審判」、イエス・キリスト  「最後の審判」、聖マリア  「最後の審判」、聖バルトロメオの生き皮(中央)  「最後の審判」、ミケランジェロの自画像  「最後の審判」、聖アンドレア(中央)・聖ヨハネ(その右隣)ら  「最後の審判」、旧約聖書の人物達  「最後の審判」、旧約聖書の人物達、娘を伴う母親  「最後の審判」、天国に昇る人々  「最後の審判」、天国に昇る人々  「最後の審判」、死者の復活  「最後の審判」、死者の復活  「最後の審判」、ラッパを吹く天使達  「最後の審判」、柱を運ぶ天使達  聖ペテロ(右上)・聖パウロ(その左隣)・聖バルトロメオ(左下)  「最後の審判」、聖セバスティアヌス(右下)・聖女カタリナ(左下)など  「最後の審判」、地獄に堕ちる人々  「最後の審判」、地獄に堕ちる人々  「最後の審判」、地獄に堕ちる人々  「最後の審判」、悪魔の洞穴(洞窟)  「最後の審判」、地獄  地下2階、東側  地下2階、滝  地下2階、東側、「最後の審判」、滝   地下2階、南西  地下2階、  地下2階、南東  地下2階、南西  地下2階、北側  地下2階、南東  地下2階、西側  地下2階、西側  地下2階スロープ 、  地下2階スロープ  地下2階スロープ、スーラ「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」  「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」  「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」、猿と犬  「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」  「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」  地下2階スロープ、ルノアール「テラスにて」  「テラスにて」  「テラスにて」  「テラスにて」  地下2階スロープ、ゴッホ「糸杉と星の道」  「糸杉と星の道」  「糸杉と星の道」  「糸杉と星の道」 |

府立植物園の東に隣接し、「京都府立陶板名画の庭(きょうとふりつ-とうばんめいが-の-にわ)」がある。世界・日本の古典的な名画の陶板画8点を展示する絵画庭園として開園した。 建物の設計は、現代の建築家・安藤忠雄による。 ◆歴史年表 現代、1990年、4月1日-9月30日、「1990年国際花と緑の博覧会」(鶴見緑地、大阪市・守口市)で陶板画「最後の審判」など4点の作品が出品された。 1994年、3月、「陶板名画の庭」は、「テラスにて」など4点の陶板画を加え絵画庭園として開園した。 ◆安藤 忠雄 近現代の建築家・安藤 忠雄(あんどう-ただお、1941- )。男性。大阪の生まれ。大阪府立城東工業高校を卒業した。高校時代にプロボクサーの資格を得て、海外試合を経験する。インテリアの仕事のかたわら建築を独学した。1969年、安藤忠雄建築研究所を設立する。1976年、「住吉の長屋」を発表した。打放しのコンクリート・光の効果による建築で評価を得て、日本建築学会賞を受賞した。1991年、ニューヨーク近代美術館MOMAで、日本人初の個展が開催された。1990年代より、材木を積極的に使い、1992年、セビリア万国博覧会日本館では世界最大級の木造建築を手掛けた。集成材を使い、木組の構成美を極める。1995年、阪神・淡路大震災の後、植樹運動を開始する。同年、プリツカー賞を受章した。1997年-2003年、東大教授に就任する。2000年、豊島(香川県)で植生回復活動の「瀬戸内オリーブ基金」を設立する。2020年、開館した「こども本の森 中之島」(大阪市)に尽力した。2022年、文化勲章、2025年、フランス芸術文化勲章コマンドールなど受章した。ほか受賞・受章は多数にのぼる。著書に『安藤忠雄の都市彷徨』、『建築を語る』など多数。 自然と建築の調和を追求する作風で知られる。エール大学、コロンビア大学、ハーバード大学などの客員教授をつとめた。作品の「淡路夢舞台」(兵庫県、(1999)は、集大成として位置付けられる。ほかに、六甲の集合住宅(1983)、TIMES(京都市、1983-1993)、水の教会(北海道、1988)、光の教会(1989)、大阪府立近(ちか)つ飛鳥博物館(1994)、サントリーミュージアム・天保山(大阪、1994)、直島コンテンポラリーアートミュージアム(香川県、1995)など多数。 ◆堺屋 太一 近現代の作家・経済評論家・堺屋 太一(さかいや-たいち、1935-2019)。男性。大阪の生まれ。本名は池口小太郎。1945年、大阪大空襲で自宅が焼失し、父の実家・奈良県に転居した。1956年、東京大学に入学し、経済学部卒業後、1960年、通商産業省(現・経済産業省)に入省した。1970年、大阪万博開催に尽力する。1975年、小説『油断!』、1976年、小説『団塊の世代』を発表し話題になる。1978年、退官した。1998年、経済企画庁(現・内閣府)長官に就任した。1990年、「花の万博」でパビリオン総合プロデューサーを務める。2000年、内閣特別顧問、 2002年、東京大学先端科学技術研究センター客員教授に就任した。2011年、大阪府特別顧問、大阪市特別顧問、大阪府市統合本部特別顧問に就任した。2012年、旭日大綬章を受賞する。2013年、内閣官房参与になった。作品は小説『峠の群像』、評論『知価革命』など。83歳。 御堂筋パレード(1983-)の発案者で、ほか博覧会などに関わる。沖縄海洋博(1975)、セビリア万博(1992)、愛知万博(2005)、上海国際博覧会(2010)、2014年には、万国博覧会(2025)の大阪招致を提唱した。 ◆モネ 19-20世紀のフランス人画家・モネ(Claude Monet、1840-1926)。男性。フランス・パリの生まれ。父は食料品商。5歳頃、一家はル・アーブル近郊サンタドレスに移住し、セーヌ河口の港町で少年時代を過ごす。町の名士たちを描いたカリカチュアで評判を得る。風景画家・E.ブーダンと出会い、油絵を学び、風景画・海景画も描く。19歳の時、親の反対を押し切りパリに出て、1859年-1860年、パリのグレールのアトリエ、アカデミー・スイス(シュイス)でピサロと学ぶ。1860年-1862年、アルジェリアで兵役に就く。1862年-1864年、パリに戻り、シャルル・グレールのアトリエに通い、バジール、シスレー、ルノワールら、印象派の画家らと知り合う。バジールとともに、バルビゾン近くの村シャイイ、フォンテンブローの森に居を構え戸外制作を行う。1862年、ル・アーブル近くでオランダの風景画家・ヨンキントと出会い、水・大気・光による描写に感化を受けた。1865年、サロンに海景画2点が入選し、1866年、サロンで2点の作品が入選する。1860年代末、色調は明るさを増した。1870年、プロイセン・フランス戦争(普仏戦争)が勃発し、ロンドンに難を逃れる。ドービニーを介し、画商・デュラン・リュエルを知り、その後援によりかろうじて生計を立てた。一時、オランダに滞在した。1871年末、フランスに戻り、パリ郊外のセーヌ河畔の行楽地・アルジャントゥイユに居を構えた。1873年、「印象-日の出」を描き「印象派」の呼称が生まれた。1874年、第1回印象派展が開かれる。当時、印象派への社会的評価は高くなかった。ピサロらとともにサロンに対抗し、独立グループ展(印象派展)を組織する。出品作品9点の一つで代表作になる「印象-日の出」があった。1876年、第2回印象派展で、妻・カミーユをモデルにし着物をまとった「ラ・ジャポネーズ」を出品した。1878年-1883年、セーヌを下りベトゥイユに移り、1883年、ジベルニーに隠棲した。1889年、パリ万国博覧会で東洋風の庭園に展示されていた睡蓮と出遭う。1880年代、ノルマンディー、地中海沿岸、中部フランス、ブルターニュのベリール島などを旅行した。1880年代以降、印象派展からも離れる。その後、「積み藁(わら)」(1890-1891)、「ポプラ並木(ポプラ)」(1890-1891)では、制作時間を変えて連作する。「ルーアン大聖堂」(1892-1894)では、構図を固定し時間・天候の推移を色調変化だけでの表現で試みた。1893年、ジベルニーに日本風の睡蓮の池を造成し、1895年/1890年頃より、「睡蓮」の連作を開始する。水面に煌めく光・映る倒立像などにより表現し、生涯で200点以上の睡蓮についての作品を制作した。1918年、連作「睡蓮」19枚をフランス国家に寄贈している。1922年、目を患い、白内障の手術を受ける。最晩年、荒々しい筆到の一連の作品は、のちの抽象表現主義に影響を与えた。 フランス印象派の代表的な画家といわれる。「光の画家」と呼ばれた。ルノアールとともに色調分割による印象主義の手法を確立した。自然の移ろいゆく瞬間の様相をとらえ、自然の光効果による表現を試みた。後期作品では、アトリエでその仕上げ調整を行っている。代表作は「印象-日の出」(1873)、「ラ・ジャポネーズ」(1875)、「サン・ラザール駅、列車の到着」(1877)、連作「積みわら」 (1890-1891) 、「ポプラ」 (1890-1891) 、連作「ルーアンの大聖堂」(1892-1894) 、連作「睡蓮」 (1895-)、「テムズ河畔」 (1899-1904)など。 ◆覚猷 平安時代後期の天台僧・覚猷(かくゆう、1053-1140)。男性。俗名は顕智、通称は法輪院僧正、鳥羽僧正。父・大納言・源隆国の第9子。園城寺の覚円に師事し、若くして出家した。頼豪に灌頂をうけた。天台仏教・密教を修め、画も描く。園城寺法輪院に住し、密教図像を写し、集成、絵師育成をした。図像は「法輪院本」として重きをなした。1079年、法成寺修理別当の賞により法橋になる。1081年、四天王寺別当になり、復興に功をたてた。法成寺別当、1094年、園城寺に戻り園城寺長吏を歴任する。1121年、法印大和尚位に叙せられる。1131年、鳥羽離宮内の証金剛院別当に任じられ常住し、鳥羽僧正と俗称された。1132年、僧正、1134年、大僧正、法成寺(ほうじょうじ)別当に補せられ、1135年、園城寺長吏になる。1136年、鳥羽上皇(第74代)が創建した勝光明院の扉絵制作を依頼され、「老屈」と称し辞退した。1138年、47世天台座主に就くが3日で退任し、帰依した鳥羽上皇の鳥羽離宮・証金剛院へ移り、離宮の護持僧になる。88歳。 晩年、鳥羽上皇の信任厚く様々な加持祈祷を行った。画技に秀で、風刺画家的な側面は早くから知られ、後世に「鳥羽絵」と呼ばれた。転写本では鳥羽僧正様「不動明王図像」 (醍醐寺) などが知られる。「鳥獣人物戯画(鳥獣戯画)」「信貴山縁起」の作者とされるが確定されていない。 ◆ミケランジェロ 15-16世紀のイタリア盛・後期ルネサンスの彫刻家・画家・建築家・ミケランジェロ(Michelangelo Buonarroti、1475-1564)。男性。イタリア中部カプレーゼの生まれ。父・カプレーゼの行政長官、フィレンツェの小貴族の末裔。1488年、13歳の時、フィレンツェ最大の工房の一つ、画家・ギルランダイオの工房の徒弟になる。1489年、サン・マルコ近くのメディチ家の彫刻学校で学び、彫刻家・ベルトルド・ディ・ジョバンニの指導を受けた。1490年-1492年、ロレンツォ・デ・メディチ家の庇護を受け、大理石彫刻家になる。古代彫刻、彫刻家・ドナテッロの作風を学んだ。その邸館に出入りする多くの芸術家、学者、人文主義者と交流した。人文主義者・フィチーノらから新プラトン主義の洗礼を受けた。人文主義者・ポリツィアーノ、文学者との交友する。また、古代ローマの浮彫の様式に倣った高浮彫「ケンタウロスの戦」を制作している。1494年、短期間、ボローニャに滞在する。1496年、21歳の時、ローマで彫刻「ディオニソス」、完璧な技術と解剖学的知識を示し「バッコス」、盛期ルネサンスの古典主義彫刻の代表作になるサン・ピエトロ大聖堂の「ピエタ」(1496-1501頃)(唯一の署名入)の大作彫刻を仕上げる。1501年、フィレンツェに帰り、1504年、フィレンツェ市庁舎の前に立てた共和国の理想を託した巨大な「ダビデ」(1501-1504/1505)を完成させる。彫刻家としての名声を確立した。パラッツォ・ベッキオ(市庁舎)大広間に、レオナルド・ダ・ビンチの「アンギアリの戦い」と競作で「カッシーナの戦い」壁画(未完)の制作を依頼される。下絵はラファエロなど画家の裸体画手本になった。この頃、唯一のタブロー(板絵、キャンヴァス画)、円形画の「聖家族(トンド・ドーニ)」(1504-1506頃)も制作した。テンペラ(乳化作用を持つ物質を固着材として利用する絵具)による。1505年、教皇ユリウス2世の招きでローマに赴き、教皇の墓廟の制作を命じられる。等身大以上の40体余の彫刻・建築の複合体になった。以後、ユリウス2世をはじめ8代の教皇に仕える。1506年、教皇と不和になり仕事は中断する。1508年、教皇はバチカン宮殿のシスティナ礼拝堂天井画に、「創世記」に描かれた「天地創造」の制作(1508-1512)を命じた。1512年、「創世記」諸場面・周辺の多数の画面をほぼ独力で描き上げる。1513年、ユリウス2世が没し、1515年頃、教皇墓廟に「モーゼ」を刻した。その後、墓廟計画案は何回も縮小された。1516年、レオ10世からフィレンツェのサン・ロレンツォ聖堂のファサード(正面外観)装飾を命じられた。1520年、フィレンツェのメディチ家により、サン・ロレンツォ教会内メディチ礼拝堂に、同家の墓所建立の依頼を受けた。1523年-1525年/1524-1526、建築の代表作サン・ロレンツォ教会付属図書館入口の間の設計を行う。1524年-1533年、建築・彫刻の複合体である2基の墓碑(未完)の制作に携わる。メディチ廟は、新プラトン主義の世界観に形を与えたとされる。それを構成するロレンツォ、ジュリアーノ・デ・メディチの像、その下に横たわる「朝」「夕」「昼」「夜」の4寓意像、「聖母子像」が制作された。1534年、フィレンツェからローマに移り住み、教皇庁関係の仕事に費やす。1535年、新教皇パウルス3世は、システィナ礼拝堂祭壇側の壁に「最後の審判」(1535-1541)の壁画制作)を命じた。1536年、ローマのカンピドリオの丘の広場整備設計を行った。1536年/1538年、ローマで詩人・貴族階級の未亡人・ヴィットリア・コロンナと出遭う。1541年、壁画は独力で完成した。1545年、教皇墓廟の制作が停止される。モニュメントのために「モーゼ」「レア」「ラケル」、2体の「奴隷」が残され、ルネサンス彫刻の頂点を示す作品になった。この頃、バチカンのパオリーナ礼拝堂の壁画「パウロの改宗」を制作した。1546年、サン・ピエトロ大聖堂の円蓋・その他の計画案がある。1547年、サン・ピエトロ大聖堂の造営主任になり、ローマで、カンピドリオ広場、ポルタ・ピア、ファルネーゼ宮の設計にも関与している。1550年、晩年の作品として、バチカン宮殿パオリナ礼拝堂の「パウロの改宗」「ペテロの磔刑(たっけい)」の壁画、3体の未完の「ピエタ」(フィレンツェ大聖堂の「ピエタ」・パレストリーナの「ピエタ」・ミラノの「ロンダニーニのピエタ」)などがある。1564年、ローマで死去した。89歳。 レオナルド・ダ・ビンチ、ラファエロとともに、イタリア盛・後期ルネサンスの代表的芸術家の一人とされた。ダ・ビンチとともに「ルネサンスの巨匠」「ルネサンスの総合的天才の典型」と称された。彫刻家、画家、建築家であり、ルネサンス様式を完成し、バロック様式の基礎をつくった。新プラトン主義の影響を強く受けた宗教上の思索者、詩人でもあり、多くのソネット(ヨーロッパ抒情詩)を残した。芸術家(職人)の地位確立に貢献する。ブラマンテ、ラファエロらのあとを継ぎ、サン・ピエトロ大聖堂の修築を行った。 彫刻の代表作は「ダビデ像」(1501-1504)、「モーゼ像」(1515)、「メディチの肖像」(1525-1534)、4部作「夜」「朝」「昼」「夕」(1524-1531)、絵画では天井画「天地創造」(1508-1512)、壁画「最後の審判」(1535-1541)、建築ではカンピドリオ丘上広場の整備計画(1536)、サン・ピエトロ大聖堂の大ドーム設計(1547)などになる。遺作は、彫刻作品約40点、大壁画4面、タブロー若干、建築では教会・記念建造物などの設計・装飾、これらのための習作・素描・エスキス(下絵、スケッチ)約800点、詩作300編(死後に『詩集』 Rime,1623)、書簡500通以上などがある。 ◆レオナルド・ダ・ヴインチ 15-16世紀のイタリア盛期ルネサンスの画家・科学者・レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci、1452-1519)。男性。イタリア・トスカーナの小村ヴィンチの生まれ。父・公証人ピエロ、母・農家の娘・カテリーナの私生児。少年時代をアルノ川上流の自然の中に過ごした。動植物・人間などを鋭く観察し描く。1466年前後、父とともにフィレンツェに移住した。15歳の頃、画家・彫刻家のベロッキオの工房に入る。建築、工芸デザイン、工学的技術を擁しておりこれらを習得した。1472年、フィレンツェの画家組合(聖ルカのギルド)に登録した。1472年、ベロッキオの「キリストの洗礼」左側天使、「受胎告知」を描く。1473年、最も早い日付「8月5日」の入った風景画の素描(ウフィツィ)を残す。1474 年、「ジネブラ・デ・ベンチの肖像」を制作した。1476年まで、ベロッキオの工房にとどまる。1478 年、この頃、独立した。フィレンツェ市庁内サン・ベルナルド礼拝堂の祭壇制作を委嘱される。この頃、「ブノアの聖母」を描く。1481年、サン・ドナート・ア・スコペート修道院の主祭壇画(未完の「三博士の礼拝」)制作を委嘱された。この年までに「聖ヒエロニムス」を制作した。1482年/1481年、ミラノに移り、ミラノ公ルドビコ・スフォルツァの宮廷付画家、彫刻家、工学技術家として仕える。1483年、サン・フランチェスコ教会無原罪懐胎礼拝堂祭壇画「岩窟の聖母」の制作を委嘱される。1487年、ミラノ大聖堂の円屋根のために多数の設計図を準備し、木製モデルを作った。1488年、都市計画に関する構想を練る。1489年、人体の解剖学的研究を始め、初めて正確な人体解剖図をつくる。1490年、ミラノの当主・ジャン・ガレアツォ・スフォルツァとナポリ王の孫娘の結婚式に際し、スフォルツァ城で行われた祝祭劇「天国」で、機械仕掛けの舞台装置・衣装を作った。1492年、水に関する論文を書き始める。1494年、河川工事の設計監督に従事した。1496年、数学者・ルカ・パチオーリと親交を結ぶ。1498年、「最後の晩餐」の一応の完成をみる。スフォルツァ城アッシ広間の装飾に従事した。1499年、フランス・ルイ12世軍がミラノ侵攻し、年末/1500年、フィレンツェに帰る。1500年、マントバでイサベラ・デステの肖像素描を描く。その後、ベネチアに立ち寄り、フィレンツェに帰る。1501年、春サンティッシマ・アヌンツィアータ聖堂祭壇画のための画稿、「聖アンナと聖母子」を公開した。1502年、8カ月間、チェーザレ・ボルジャの軍事土木技師としてロマーニャ地方に従軍した。運河開削、都市計画を行い、軍事目的の地図は近代地図学の始原になる。1503年、ボルジャの失脚でフィレンツェに帰り、フィレンツェ評議会からパラッツォ・ベッキオ(市庁舎)内の大壁画「アンギアリの戦い」制作(未完)の依頼を受ける。ミケランジェロの「カッシーナの戦い」との競作だった。この頃「モナ・リザ」を制作開始した。1504年、ミケランジェロの「ダビデ像」の設置場所を決める委員会に出席する。1505年、鳥の飛翔に関する手稿を記した。「アンギアリの戦い」のためのカルトン(厚紙製の画板)は完成断念した。1506年、ミラノ駐在のフランス総督・シャルル・ダンボワーズ)の招きで再度ミラノに赴く。宮殿サンタ・マリア・アラ・フォンターナの設計、トリブルツィオの記念騎馬像(未完)、ミラノとコモ湖を結ぶアッダ川の運河開削に携わる。人体解剖の研究も進展させる。1507年、ミラノでフランスのルイ12世の宮廷画家兼技術家に任命される。フィレンツェに戻り、1508年、ミラノに移る。1509年、ミラノとコモ湖を結ぶサン・クリストールフォロ運河工事に従事した。1510年、解剖学の研究に従事し、解剖学者・マルカントニオ・デッラ・トッレと親交を結ぶ。1511 年、アルプス旅行した。1513年、ローマに出発し、ベルベデーレ宮に住み、教皇・レオ10世の弟・ジュリアーノ・デ・メディチの庇護を受ける。数学、科学の研究に専念した。1515年、同枢機卿の没後、ラファエロ、ミケランジェロの名声に押され研究に集中する。ボローニャでレオ10世、新フランス王・フランソア1世と会見した。1516年、 フランソア1世の招きでフランスに赴き、アンボアーズ城内に住む。1517年、アンボアーズ城近くのクルー城館に移り住む。フランソア1世の庇護下で科学研究に専念した。アラゴンのルイジ・アラゴーナ枢機卿一行がレオナルドを訪問する。「洗礼者聖ヨハネ」など晩年作品を見た。1518年、 フランソア1世のための建築計画に関与する。アンボアーズの宮廷で、ロレンツォ・デ・メディチの結婚式のため、1490年、彼がデザインした「天国」が再演される。1519年、近郊のクルー城館で、弟子・フランチェスコ・メルツィに看取られ没した。67歳 ミケランジェロ、ラファエロとともにイタリア盛・後期ルネサンスの代表的芸術家の一人。「万能の巨匠」「万能の人(ウォーモ・ウニベルサーレ)」と称された。多岐にわたる科学的研究を行い、多数の鏡字(左右反転文字)による手稿・素描・エスキス(下絵)を残した。自然を観察し、客観的な理論に発展させ、自然界の法則性を明らかにする。自然観、科学、技術、芸術も一体化していた。特に力学、光学、天文学、水力学、測地学、機械装置の設計に深い関心を寄せた。ほか天文、気象、数学、物理、地理、地質、土木工学、築城、都市工学、建築、河川運河化、造兵技術、解剖、生理、動物、植物などに通じた。兵器としては戦車・潜水艇・大砲の設計、飛行機の原理の発見、土木工事、物を上げ移動する装置、灌漑用排水装置、自動人形などを考案した。 絵画・彫刻が原点にあり、絵画では精巧な運動表現に秀で、二等辺三角形の構図法、光の明暗法(スフマート[ぼかし技法]、空気遠近法)を駆使し陰影に富んだ人物像を描いた。代表作「モナ・リザ」(1503-1510)、「聖アンナと聖母子」(1512?)、「岩窟の聖母」(1483-1486)、「最後の晩餐」(1495-1498/1497)などが残る。 ◆張 択端 12世紀、北宗末期-南宗初期の宮廷画家・張 択端(ちょう-たくたん、Zhang Ze-duan、?-?)。詳細不明。男性。字は正道。東武(山東省)の生まれ。若くして宋都開封で学問を修めた。後、絵画を学び宮廷画家になった。界画(かいが、界尺を用いて、入りくんだ楼閣や調度などを精密に描く)が得意で巧みに描く。代表作と考えられる「清明上河図」(1186)、「西湖争標図」があるという。 ◆スーラ 19世紀のフランスの画家・スーラ(Georges Seurat、1859-1891)。男性。フランス・パリの富裕な家庭に生まれる。1875年、彫刻家・ジュスタン・ルキアンについて素描を学ぶ。1878年、エコール・デ・ボザール(国立美術学校)に入学し、アングルの弟子・アンリ・レーマンの指導を受ける。アングル、ドラクロア、ベロネーゼ、ピュビス・ド・シャバンヌを研究した。1879年、退学し、ルーブル美術館で古典の作品を研究した。兵役のためブレストで過ごした。1880年、パリに戻り素描に励み、ミレー風の人物像・風景などを薄明のなかに描き出した。色彩学の研究に熱中し、シュブルール、シャルル・ブラン、オグデン・ルードなどの光と色彩、ドラクロワの色彩との対比、補色の使用を模索した。1882年-1883年、対象の輪郭を影のように表現するデッサンにより、明暗のコントラストを探究した。1884年、第1回アンデパンダン展に油絵の大作「アニエールの水浴」(1883-1884)を出品し落選する。光と色を分析した最初の作品だった。夏の同展に出品し、大きな反響を呼ぶ。以後、画家・シニャックと親交を結び、その示唆によりあらゆる土色の色調を排除し、点描法を発展させた。1886年、最後の第8回印象派展に大作「グランド・ジャット島の日曜日の午後」を出品した。完全な点描画法による試みであり、大論争を巻き起こした。シニャック、ピサロらの作品とともに、新印象主義の誕生になる。1887年、「サーカスの客寄せ」を制作する。1890年頃、「シャユ踊り」などの作品には、美学者・シャルル・アンリの線、運動の表現的可能性を探究した理論の反映があった。1891年、大作「サーカス」(1890-1891)を未完のまま、パリで急病死した。31歳。 新印象主義の点描派を創始した。色彩理論・光学理論を研究し、色彩の光学的研究を深める。科学的な秩序に基づく幾何学的構図法を加味し、印象派の失った画面構築の回復をめざした。点描画法による色彩効果の追求は、独特な形体把握による人物描写が特徴になった。代表作に「アニエールの水浴」(1883-1884)、「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884-1886)、「ラ・パレード」(1887-1888)、「ポーズする女たち」(1887-1888)、「サーカス」(1890―1891)などがある。 ◆ルノアール 19-20世紀のフランスの画家・ルノアール(Pierre-Auguste Renoir、1841-1919)。男性。フランス・リモージュの生まれ。父・仕立屋。次男・ジャン・ルノアールは映画監督。4歳の時、一家でパリに移り、13歳の時、セーブル製陶工場で徒弟の絵付師として働いた。のち、家具・扇子にロココ風の装飾をして生計を立てる。21歳の時、エコール・デ・ボザール(国立美術学校)の生徒になる。1862年、シャルル・グレールのアトリエに入り、バジール、モネ、シスレーらと交遊した。1863年頃、フォンテンブローの森で戸外制作を試みる。モネ、マネの影響を受けた。ディアズの影響もあり色彩は明るさを増す。ルノアールは戸外人物に惹かれた。1864年、サロン(官展)に「踊るエスメラルダと山羊」を出品し、初入選作になる。1865年、サロンに出品する。1867年、「狩猟のディアナ」を描く。1868年、サロンに出品の「日傘の女」で、戸外に立つ白い服の女性に当たる光と影の効果を追求した。その後、印象派の絵画運動に加わる。1874年、第1回印象派展に参加し、以後3回(第2、第3、第7)出品した。1876年、代表作「ムーラン・ド・ラ・ガレット」を描く。1881年-1882年、アルジェリア旅行、イタリア旅行し、ラファエロの作品に感銘を受ける。印象派の画風を離れ、古典絵画の影響を受けた。1883年頃より、厳格な構図、線描、淡い冷たい色調による古典様式の絵を描く。1880年代、一時、新古典主義のアングルに傾倒した。1888年、様式に行き詰りを感じ、再び輪郭線のない色彩の開花した「真珠色の時代」へと移行する。虹色、オレンジ、赤を主調とした人物・風景を描き、色彩画家として独自の画風を発展させた。1895年-1896年、裸婦連作が多くなる。1903年、地中海岸のイタリアとの国境に近いカーニュ・シュル・メールに、コレット荘を買い取る。裸婦・肖像画の小作品を制作した。1918年頃、大画面の「水浴の女たち」で、裸婦研究の成果を結実させた。78歳。 フランス印象派の代表的画家とされる。赤い色調の柔らかい色彩美を追求し、「色彩の魔術師」といわれた。主要作品に「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場」(1876)、「シャルパンティエ夫人と子供たち」(1878)、「舟遊びの人々の昼食」(1880-1881)、「大水浴」(1887)、「ピアノに向う娘たち」(1892)、「浴女たち」(1918-1919)などがある。梅原竜三郎は弟子にあたる。 ◆ゴッホ 19世紀のオランダの画家・ゴッホ/ホッホ(Vincent van Gogh、1853-1890)。男性。オランダ・フロート・ツンデルト村の生まれ。父・新教の牧師の長男。幼少より絵心があった。中学卒業後、1869年/1868年-1876年、16歳で伯父の関係する美術商・グーピル商会に雇われる。ハーグ店に勤め、1871年、パリ支店に移り、1873年、ロンドン店に転勤した。1876年、解雇され、一時、語学教師として働く。1877年、ドルドレヒトの書店に勤め、アムステルダムの神学校で学ぶ。1878年、ブリュッセルの伝道師養成所で学ぶ。無給の伝道師としてベルギー南部ボリナージュの炭鉱で、仮資格の伝道師として勤務した。1879年、ワスムスで牧師になる。1880年、教会から解雇され、途方に暮れ画家になることを決意した。弟・画商・テオが支援した。アカデミーで数カ月間学んだ後、ブリュッセルに住み、解剖学、遠近法を学ぶ。1881年、エッテンの両親のもとで暮らす。その後、ハーグに行く。1882年、初めて油絵を試みる。ミレーの影響もあり、一時期、同棲した娼婦・シーンをモデルにした素描「悲しみ」がある。1883年、ドレスデンでも制作した。その後、ヌエネンの両親のもとに帰る。1885年、父が急死する。質朴な農民生活を描いた「じゃがいもを食べる人々」を制作した。重苦しい形態、暗い色彩で表現する。アントワープで浮世絵を知る。1886年-1888年、パリに行く。コルモンのアトリエに入る。ロートレック、C・ピサロ、ゴーギャン、E・ベルナール、スーラたちと知り合う。浮世絵、新印象主義、パリの生活などの影響で色彩は明るくなり、新印象主義風の点描になる。この間に、約200点の油彩が制作された。1887年、 印象派、新印象派、日本の浮世絵版画の影響を受けた。「タンギー親爺」では、明るい筆触が画面を満たすようになった。1888年、日本のイメージを求め、南仏アルルへ出発した。代表作の「アルルの跳ね橋」、「ひまわり」、赤と緑による「夜のカフェ」、親しくなった郵便配達夫を描いた「郵便配達夫ルーラン」などを制作した。色彩の強さ、筆触の表現力、構図の安定性など独創的世界の確立期に入る。同年秋、新しい芸術村の建設を夢みるゴーギャンと共同生活した。12月、両者の強烈な個性は互いに相容れず、ゴッホ最初の発作が起きる。ゴッホは剃刀でゴーギャンに切りつけ、自らの耳を切り落として入院した。(「耳切り事件」)。1889年、「耳を切った自画像」を制作する。3月、再入院し、さらに5月、アルル近郊のサン・レミの精神科病院に入院した。その後も3回にわたり発作・脱力を繰り返す。この間に、「黄色い麦畑と糸杉」、画期的な傑作作品になった「星月夜」を制作した。心の動揺が、大地、糸杉、幻想的な夜空などに表現された作品になる。他方、沈んだ内面を表徴する作品群もあり、1890年、「糸杉」「アルルの療養院」、自画像などを制作した。5月、パリ北方のオーベール・シュル・オワーズに移り、美術愛好家で印象派に親しい医師・ガシェの監督下、療養と画作を行う。死の影漂う「カラスのいる麦畑」「荒れ模様の空と畑」を制作した。強い筆触、すばやい仕上げで描かれ、色使いは対比していた。7月、ピストル自殺を図り、2日後に亡くなる。37歳。 後期印象派に属する。印象派と日本の浮世絵の影響を受け、強烈な色彩と大胆な筆触、線条により独自画風を確立した。対象により触発された感情の激しさで作品を表現した。主観的、表現的な傾向は、20世紀の表現主義(主観的意志の表現、感情の反映)・フォービスム(野獣派、激しい原色の対比、大胆な筆致)などの先駆ともされる。生涯にわたり、友人・バン・ラパール、エミール・ベルナール、兄を物心両面で支援し続けた弟・テオとの膨大な書簡(現存900通)が残された。兄弟の死後、『ゴッホの手紙』として出版されている。テオの妻・ジョハンナ・ボルゲルは、ゴッホの天才性を見抜き、膨大な手紙を整理・編集し世に出すために尽力した。 代表作に「ひまわり」(1888)、「アルルのはね橋」(1888)、「星月夜」(1889)、「からすのいる麦畑」(1890)、「糸杉」(1890)、「オーベールの教会」(1890)、「烏の群れ飛ぶ麦畑」(1890)などがある。自画像・肖像画も多く残した。850点以上の油彩作品があり、生前はほとんど認められなかった。存命中に売れたのは、1890年にブリュッセルの「20人展」に出品した「赤いぶどう畑」(1888) (400フラン) 1点のみだった。 ◆陶板名画の庭 陶板名画の庭は、現代、1990年-1994年に建てられた。建築家・安藤忠雄(1941-)の設計による。屋外で鑑賞できる世界初の絵画庭園になる。 敷地は南北に長い長方形になっている。地上1階・地下2階の3層構造になっており、コンクリート打放しの壮大で斬新な屋外空間を形成している。コンクリート打放しの工法では、仕上げ工程をせず、コンクリートの型枠を脱型後、そのままの状態で仕上げる。コンクリートの持つ力強さを前面に出し、意匠的に用いられる。ただ、保護材がないため、雨水などによる酸性化に対し、揮発材・養生材の塗布による保護が必要になる。 曲面のコンクリート壁面、垂直のコンクリート壁・塀・梁・門・柱、ガラス手摺・窓・塀・壁などの構造物が、垂直・水平のみならず縦横斜と複雑に交錯している。交差する迷路(導線)は、鑑賞者の視覚を導き刺激し撹乱させる。 人工物に閉じられた空間に、開放された自然の空の空間を取り込み、南側全面ではコンクリートの柱・梁の間に隣接地の植栽も借景として取り入れている。その下には、南壁全体に巨大な滝があり、地上1階から地下2階まで流れ落ち、その下に浅瀬が造られている。なお、各階随所に水を張った浅瀬(池)があり、大滝も含め3つの人工滝に導かれ、階下に新たな浅瀬を形成している。施設の随所で滝音が変化して聞こえており、水は視覚のみならず聴覚でも重要な効果を生んでいる。この施設が「名画の庭」と謳われる所以であり、建物全体が陶板画と人工物と自然を融合させた現代の庭園の趣になっている。 入口から南へ伸びた通路の両側は、金属で枠組みされたガラスの手摺になっており、左右に水が張られている。左手の水中には大胆に、1.「睡蓮・朝」が沈められる形で水平に展示されている。その奥にはガラスと金属枠の塀、さらにその奥にはコンクリート塀が立つ。材質としてのガラスは脇役ではなく、コンクリート共に主役を担っている。 足を進めると右手の壁面に、2.「鳥獣人物戯画」甲巻1面が展示され、さらに右に折れた下りスロープには乙巻3面が展示されている。スロープ途中の左手下には「最後の晩餐」が見えてくる。通路を右に折れ進むと、地下1階の右手通路下スロープに、5.「清明上河図」2面がある。右に折れ曲がると地下1階西壁の水面上には、3.「最後の晩餐」が展示されている。細い階段を地下2階に下り左に折れる。 南壁の大滝を右手に進むと、東壁の開放空間に巨大なコンクリート壁が立ち上がり、4.「最後の審判」が立てられている。地下2階から地上部、さらにその上を凌ぐ壁面を利用して展示されている。この作品をこの位置に定めて全ての設計が始まったと思わせる。壁画は地下2階のみならず、地下1階・地上1階と様々な高さ・角度からの鑑賞を可能にしている。また、時々で変化する自然光と空の変化も作品に作用する。頭上の空は長方形に開かれ、さらに梁により三角形・五角形などに空が切り取られた造形美を見せる。地上1階・地下1階の細い通路裏は、二重の細い帯状の構造物として交差している。コンクリートの巨大な門をくぐると、地上1階への上りスロープ途中、水面上には、6.「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」、7.「テラスにて」、8.「糸杉と星の道」の3作品が展示されている。後者2作品は、コンクリート壁に開けられた額縁から鑑賞する趣向になっている。 コンクリート造、打ち放し、地上1階・地下2階。 ◆作品 「最後の審判」など4点の陶板画作品は、1990年の「国際花と緑の博覧会」(鶴見緑地、大阪市・守口市)に、「ダイコク電機名画の庭」として出品された。「テラスにて」など4点の陶板画は、陶板名画の庭での展示のために新たに制作されている。 陶板画は、世界で初めての試みであり、計画の発案企画は作家・経済評論家・堺屋太一(1935-2011)による。後に、陶板画は、電子機器メーカーの「ダイコク電機株式会社」(本社・名古屋市)の代表取締役(当時)・栢森新治(?-?)から京都府に寄贈されている。 陶板画は、「大塚オーミ陶業株式会社」(大阪市)が制作した。1973年に設立され、「陶板(toban)」の製造が始まる。世界初の試みであり、薄く歪みのない堅牢な「大型陶板 900×3000×20mm 」の開発に成功している。その後も、「O Tセラミックス」「テラコッタ」の開発製造が行われている。 陶板画は、原画を撮影したポジフィルム(現像時に色・明るさがそのまま映し出される)から写真製版され、焼成した焼物の陶版画になる。特色として、色彩の退色はなく、腐食せず、半永久的な保存が可能といわれている。 ◈1.油彩「睡蓮・朝」(1914-1926頃)(名画の庭)は、入口付近に展示され水の中に沈められている。モネ(1840-1926)作になる。ほぼ原寸大であり、 モネが晩年に没頭した睡蓮と水の光景になる。 フランス・オランジュリー美術館の2つの楕円形展示室には、4点の連作「睡蓮」の作品が各々展示されている。それまでに描いてきた様々な睡蓮を大画面に再構成した。そのうち第1展示室に「睡蓮・朝」は飾られている。 ジヴェルニーの自宅にあった「水の庭」の情景が描かれている。時間と季節の変化にともなう光の変化、水に移る景色に関心が注がれた。水と朝の光が織りなす水辺の情景が、周辺の景色を取り去り、水面だけの描写で表現される。穏やかで柔らかい朝の陽光が水面を照らし、煌めく光、映り込み倒立した樹々の黒い陰影、水草、睡蓮の花と葉が画面に全体広がる。水に映り込む空の青さの濃淡のほか、緑、紫、白、赤などの微妙な彩色が互いに入り交りる。それのみならず、湖面を取り巻く空気感、光、風、香り、音までも印象として表現しようとさえした。すでに物の形が消え、鮮やかな色彩の醸す描写でのみ表そうとした。 刻々と変化する光を表現するために、筆触分割という技法を用いた。1840年代にチューブ入り絵具が開発され、戸外での制作が可能になっていた。渇きの遅い油絵具を直接キャンバス上に乗せていく。パレットで混色をしないため、色は濁らず絵の具原色の鮮やかな色のままで描写できた。また、刻々と変容する光をとらえるためには、早描きする必要があり、輪郭線は曖昧になり、光そのものを大胆な筆致でとらえる必要があった。 200cm×1275cm、ほぼ原寸大。フランス・パリ オランジェリー美術館蔵(第一室) ◈2.紙本墨画「鳥獣人物戯画」甲巻・乙巻(平安時代後期 、 12世紀)(花博)は、地下1階通路・地下2階へのスロープに展示されている。伝・鳥羽僧正(1053-1140、覚猷)作とされる。ただ、確証はなく、現在では作者不詳とされている。平安時代後期の絵仏師・定智(12世紀前半)、平安時代中期の義清阿闍梨(?-?)などとも指摘されている。天台僧の即興的な戯画「嗚呼(をこ)絵」(平安時代以降盛んに行われた滑稽味ある題材を風刺的に描いた戯画)の伝統に連なるものと考えられている。 本来4巻からなり、京都・高山寺(右京区)が所蔵している。絵巻物の傑作とされ、筆致は巧みで、勢いのある墨線を駆使している。兎、猿、蛙を中心に動物が擬人化され、様々な動きを見せる。甲巻は、もとは2巻であり、損傷を受けた残存部分を1巻にしたと推定されている。全体に墨線を主体にしており、単なる白描画ではなく、蛙の背、猿の顔、女郎花、藤袴の花の部分などに墨彩的手法がみられる。乙巻は、実在・空想上の動物が写生的に描かれている。作者は、墨に手慣れ、対象の観察力に優れた人物とみられている。 「鳥獣人物戯画」甲巻・乙巻、京都・高山寺蔵、甲巻60cm×2262cm、乙巻60cm×2400cm、いずれも原寸を縦横約2倍に拡大。 ◈3.油性テンペラ「最後の晩餐」(1495-1498)(花博)は、地下1階西壁に展示されている。レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)作による。イタリア・ミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラーツィエ教会(1980年に世界遺産)に隣接する修道院の食堂の壁に描かれた。パトロンのミラノ公・ルドヴィコ・スフォルツァ(1451-1508、イル・モーロ[黒い人の意])は、妻と共に教会に埋葬される事を望み、教会を改修させ装飾の一環として描かせた。ダ・ヴィンチの作品の中では最大で唯一の壁画になった。新約聖書(ヨハネによる福音書133章211節)中の、使徒たちの内の一人が自分(イエス・キリスト)を裏切ることを予告した場面を描いている。なお、美術の上でも重要な主題であり、多くの画家たちがこの画題に取り組んできた。 晩餐会は、ペサハ(過越祭)と呼ばれるユダヤ教の祝日に開かれた。イエス・キリスト(前7/6-4頃?-後30?)は、12人の使徒たちと同席し横一列になり食事をとった情景を描く。イエス・キリストはこの中に、裏切者がいると予言し、使徒らは一様に狼狽し、互いに疑心暗鬼に陥っている。登場人物の配置構図は計算されている。イエス・キリストが食卓の中央に座り、光輪は描かれていない。裏切者のユダ(?-?)もまた同じ席についている。12使徒は3人ずつ4群(左から、バルトロマイ、小ヤコブ、アンデレ/ペテロ、ユダ、ヨハネ/イエス・キリスト/大ヤコブ、トマス、ピリポ/マタイ、タダイ、シモン)に分かれ、イエス・キリストの左右対称に配置されている。人物群の構図は、2つの下向きの弧を描く。裏切ったユダ(イエス・キリストの左3人目)は、顔は陰に沈む。右手には銀貨袋を握りしめ、塩入れをひっくり返し「裏切り」を暗示している。ペトロ(イエス・キリストの左4人目)は、怒りに振え右手にはナイフを握りしめ、裏切者に対する殺意を示しているといわれる。最年少のヨハネ(イエス・キリストの左隣)は首をうなだれ卒倒しているように見える。大ヤコブ(イエス・キリストの右隣)は驚き両腕を広げ、トマス(イエス・キリストの右2人目)は人差し指を立てる。ピリポ(イエス・キリストの右4人目)は、身を乗り出し自らの胸に手を当て、あたかも自らが裏切者かと自問している。その視線は見下ろす形で、イエス・キリストを挟み、低い位置のユダの視線と対峙する。食卓の上には、葡萄酒(イエス・キリストの血の象徴)とパン(イエス・キリストの身体の象徴)と魚の切り身が置かれている。イエス・キリストの顔について、未完のままともいわれている。背後には3つの窓が開けられ、不思議なことに夜にもかかわらず、青空の様に明るい光の中で山脈が連なって見える。翌日、イエス・キリストは磔の刑になった。 絵画史の上では、ルネサンス古典様式の典型とされている。描法は科学に裏付けられていた。透視図法(目に見える形に近い図を平面上に描くための幾何学的図法)が用いられている。2つの遠近法の線遠近法(物体の形と位置を線によって透視的に表現する)、空気[大気]遠近法(空気層、光の作用が生む対象の色彩・輪郭の変化により距離感を表現する)を用いた。作品の中で、線遠近法の消失点(平行な直線群が集まる点、バニシングポイント)は中央にいるイエス・キリストの顔(右こめかみ)に置かれている。イエス・キリストの顔から全体に放射状の線が広がっている。制作時にダ・ビンチは、ここに釘を打ち中心点とし、この点を基軸として厳密に直線を引いた。後世の修復時に、制作時に線引きのために打ち込まれたこの釘跡が発見されている。また、背後の窓から差し込む光は、イエス・キリストの後光のような効果を生んでいる。人体比例(人体の各部分の比例率)、シンメトリー(左右対称)、幾何学的構成、解剖学の知見に裏打ちされた人体描写など、「クワットロチェント(1400年代の時代概念、造形芸術では初期ルネサンス-盛期ルネサンス)」の精緻な自然描写を推し進めた。また、画面の統一構成、スフマート(輪郭消失描法)による立体表現、明暗法(光・影・闇を画面上に表す、影とは光の低減であり、闇とは光の完全欠如)、グラツィエ(優美)の表現を意図していた。さらに、形象によって表現される内容・表現方法は結びつけた。人物の心の情動を表すのは表情だけではなく、演技のように動作・身振りも導き出し描くことを試みた。ここに、初めて形象描写の意味化が完成したといわれている。 ダ・ビンチは、旧来のフレスコ画技法(漆喰壁が乾かない顔料を水に溶いて描く。壁が乾くと顔料が定着し堅牢になる)ではなく、油性テンペラ技法(テンペラ[卵黄・卵白を主媒剤とし、蜂蜜、イチジクの樹乳などを混ぜた不透明絵具]と油彩を混合させた新手法)によって描いた。壁画を精密で鮮やかに仕上げ、制作過程での複数回の修正を可能にするためだった。 ただ、制作当初から壁画の保存は問題視され、ダ・ビンチも認識し、1度だけ塗り直し作業を行っている。油性テンペラ技法は湿気に弱く、当初より顔料はすでに劣化を始めていた。三層の下地(ジェッソ[チタニウムホワイトの下地剤]、漆喰、滲み止め)の乾燥の速さ・湿気の吸い方に差異があるため、壁画にヒビが入った。その後も、シミ・カビ・バクテリアの発生などによる経年劣化が進行し、作品の痛みがひどくなった。 その後、破損と修復(改変)が繰り返される。1652年、1768年には壁画が破損し、1726年、1770年に修復が行われた。1796年に食堂は反教権軍の武器庫になり破損され、その後、牢屋としても使われた。1862年に移設にともない、絵画の中央部分が大破損してしまう。1901年-1908年、1924年にも修復が施された。1943年8月16日には、第二次世界大戦中の連合軍により教会は爆撃されている。修道士たちは壁画のある北と南の壁に土塁を積み上げ保護しようとした。修道院の食堂天井と片側の壁が破壊され、壁画のある壁だけは奇跡的に破壊・焼失から免れた。一時、雨曝し状態に陥る。その後も、1951年-1954年に修復され、1978年-1999年には最新技術による一定程度の大修復作業が続けられた。 432cm×886cm、ほぼ原寸大、サンタ・マリア・ディレ・グラツィエ修道院。 ◈4.フレスコ画「最後の審判」(1536-1541)(花博)は、地下2階東壁に展示されている。ミケランジェロ(1475-1564)の作による。バチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂祭壇に描かれたフレスコ画(漆喰壁が乾ききらないうちに顔料を水に溶いて描く。壁が乾くとともに顔料が定着し、堅牢なものになる)であり、5年半の歳月をかけて1541年に完成した。ルネサンス期、16世紀イタリア絵画の最高峰といわれている。 1535年に、新ローマ教皇・パウルス3世(1468-1549)は、ミケランジェロにバチカン・システィナ礼拝堂祭壇側の壁に壁画制作を命じた。1536年-1541年に、ミケランジェロは独力で大作を完成させた。作品は「新約聖書」の黙示録などに示された、キリスト教信仰を題材にしている。世界の終末でイエス・キリストが再臨する。神が人類の罪を審判し、死者も生者も裁かれ、天国と地獄とに所属が分けられる。 ミケランジェロは、その古典的な主題を近代化させて描いた。綿密な構図、入念な描法により完成させる。構図の特徴として、旧来の中世的な階段構図ではなく、旋回構図(動的構図)と動的表現になっている。これは、ルネサンスの古典様式が解体し、バロック様式(自由な感動表現、動的で量感あふれる美術形式)への推移をみせている。天国は青空と白い雲、地獄は暗緑で塗分けられている。審判者、諸聖者らを中心に置き、左下から上り右下に下る11群の各人物像(400人以上)が、いずれも力強い肉体表現により配置されている。左には天国に昇る人々(救われる魂)、右には地獄に堕ちる人々(落ちる魂)が、対照的に大きく回転する円環の動的構図・動的表現により描かれている。 中央やや上の再臨したキリストは、怒れる者であり逞しい体躯をし、審判を下そうとしている。キリストの左脇に聖母マリアが寄り添う。罪人を糾弾し、この最後の審判により、天国へと導かれる人々と、地獄で冥府の川を渡る船の上からは、罪人たちが奈落の底へ投げ落とされる様が生々しく描かれている。取り巻く苦悩をたたえた悪人、威厳を備えた善人たちも明暗によって描き出されている。なお、「聖バルトロメオの生き皮」には、ミケランジェロ自身の顔が描きこまれている。 作品は、ミケランジェロ晩年の傑作として知られた。ルネサンスの古典様式が解体し、次世代の極度の技巧性・作為性を特色にしたマニエリスム、動的・激情的なバロック様式の先駆にもなった。1564年、壁画はイタリア北東部トレントで開かれた宗教会議・トレント公会議委員会では、作品中の「卑猥な部分」を覆うことが決定された。ミケランジェロの死後、ピウス4世(1499-1564)は、その部分を布(ブラゲットーネ[大ふんどし])で覆うことを命じ描き加えさせた。ピウス5世(1504-1572)は、さらに加筆させた。グレゴリウス13世(1502-1585)に至っては、壁画を全面破壊し、別の画家に描き替えようとした。結果として、約40カ所に加筆されたものの作品自体は残される。1990年代前半の修復作業により、加筆された部分は復元されている。 1430cm×1309cm 、ほぼ原寸大、バチカン・システィナ礼拝堂。陶板画は1990年の復元修復時の状態を再現している。 ◈5.墨彩画「清明上河図(せいめいじょうかず)(清写本)」(12世紀前半)(花博) は、地下1階下りスロープに展示されている。張澤端(12世紀)の作とされる。展示されているのは、1736年の写本で画院合作本(台北故宮博物院所蔵)になる。図巻形式の清明上河図は、風俗画の画題の一つになっており、画院合作本はその頂点に立つ秀作とされている。 原本(北京本)は、北宋文化の絶頂期・徽宗(きそう)皇帝(1082-1135)のために、北宋の都・開封(かいほう、現在の河南省開封市)の都市風景を精緻に描いたとされている。彩色による写実的な手法による宋代風俗画の大作であり、中国美術史上屈指の名画といわれる。後世にもたくさんの模写や模倣が作られ、その数は100巻を超えるという。 清明とは冬至後104日-106日の寒食節の翌日にあたる、二十四節気の一つ清明節の略になる。太陽暦の4月5日前後にあたり、庶民が郊外の墓地に赴いて祭掃する慣わしがあった。春の日の汴河(べんが)の流れに沿い、人々の生活・風俗が細部まで描かれている。画面は大きく三つの場面に分かれている。郊外の景色から次第に水流は大きな流れになる。二つめは都城の虹橋を中心とする喧噪の場面に入り、最後は城門の両側に商店の建ち並ぶ場面へと展開する。汴河を利用し、都市には食糧や物資船が到着する。橋脚のない太鼓橋の虹橋が架けられ、その下を船が航行している。橋上には出店が立ち並んでいる。高い酒楼が建ち、河べりには座敷も開かれている。多くの老若男女、働く人々、愉しむ人々が描きこまれ、登場人物は773人ともいう。 北京本とは別の系統の、台北故宮博物院が所蔵する「清明上河図」は8巻ある。張択端の署名入りの作品、仇英(1494頃-1552)と題のある「清明上河図」、「清院本清明上河図」の3種類になる。前者2種は構図・内容から張択端の「清明上河図」(北京故宮博物院所蔵)を参考にしている。最後の「清院本清明上河図(画院合作本)」は、画院の陳枚(1694-1745)を筆頭に、孫祜、金昆、戴洪、程志道─の5人の合作になる。張択端の「清明上河図」に匹敵するといわれている。また、同時代の沈源が描いた「清明上河図」は、素材も着色法も「清院本」とは異なり、全体の構図、事物、乗り物と人物の配置にはほとんど違いが見られない。 35cm×1200cmの原寸を縦横約2倍に拡大。台湾・台北故宮博物院蔵 。 ◈6.油彩「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884-1886)(名画の庭)は、地下2階スロープに展示されている。スーラ(1859-1891)作による。スーラは、無数に打った原色の点が遠目には混ざって見えることに気付き、点描派を確立した。作品は点描派の作品のなかでも代表作とされている。 グランド・ジャット島は、フランス・パリ郊外のセーヌ川下流にある中州であり、週末にはパリ市民のうち上流階級が訪れる行楽地になっていた。19世紀後半に鉄道の普及により、パリ市民には余暇を愉しむ習慣が定着していた。 スーラは光学・色彩理論に基づいた点描画法の確立者、創始者であり、画面に無数の点描(ドット)が緻密に均一に配置され、画面構成も整然とし計算されている。このため、全体として絵画は静かな印象を与えている。 画面の手前に木々の大きな木陰が作られ、その奥は日向になっており、左手には青い湖があり船やヨットが浮かんでいる。緑の草地、林の中に50人もの人々が座り、立ったりしている。人々のくつろぐ様が、均等に整然と描かれている。それぞれの人物は、孤立しているようで互いに視線を外している。動きが見えるのは、右奥の赤い服の少女のみであり、片足を跳ね上げる。日陰の人物らはさらに不自然に直立し、あるいは座り、よそよそしく一様に湖面側を眺め横を向く。右よりに黒い日傘をさした黒服の貴婦人が立ち、その脇に隠れるように男性が並び立つ。二人の足元には猿と仔犬が戯れ、近くに黒犬がいる。猿とは、ヨーロッパでは罪・悪徳・欲望の象徴とされ、男女が只ならない関係であり、闇の部分が暗示されている。画面中央の日向には、赤い傘をさし、赤い服をまとった婦人が立ち、婦人は白い服の少女の手をとっている。画面の中でこの少女のみは正面(鑑賞者)を見据え、光の部分は闇と対比されていることがわかる。 205cm×305cm 、ほぼ原寸大、アメリカ・シカゴ美術館蔵。 ◈7.油彩「テラスにて(二人の姉妹-テラスにて)」(1881)(名画の庭)は、地下1階スロープに展示されている。ルノアール(1822-1900)作による。1882年の第7回印象派展に出品された作品になる。 1881年の前半に、ルノアールは第1回目のアルジェリア旅行から帰った。パリ郊外の行楽地である、セーヌ川に浮かぶシャトゥー島のレストラン「フルネーズ」の2階テラスで描いた。この地は、週末になるとボート遊びをする人々で賑わった。印象派の画家たちも好んで集まったという。ルノアールはこの頃、ここで大作「舟遊びをする人たちの昼食」(1880-1881)を仕上げようとしていた。同時期に、女性・子どもを題材にした作品も手掛けており、「テラスにて」はそのうちの1作品になる。 全体に鮮やかで深みのある色調で表現され、印象派の明るく軽やかな風景画になっている。さらに、人物をより魅力的に描こうと試みている。一瞬の幸福の情景を永遠のものにしようとして表現した。若い女性は深い青色の服に、赤い帽子をかぶり目を惹きつける。椅子に座り、穏やかな表情で目は向かって右にそらし、膝上で軽く両手を組んでいる。少女はその傍らに立ち、白い服に色鮮やかな花飾りのある帽子をかぶる。愛くるしくつぶらな瞳で、正面(鑑賞者)を見上げている。テーブルに置かれた左手前の籠には、たくさんの毛糸玉が入れられ、様々な色彩りを添えている。少女は、この籠の端に両手を揃えてかけている。背後にテラスの手摺があり、その先の木立には花々が咲き乱れ、セーヌ川の静かな流れが見え川面は光り輝いている。川にボートが浮かび人影も見える。 帽子、花飾り、毛糸玉にあしらわれた赤が印象的であり、2人の白い肌の表現が際立っている。顔には影を描き込まず、明るく優しい色調で表現している。女性の憂いある顔立ちは、青い目に青みがかった目元を表現することで引き立てられている。少女には頬に僅かに紅が入れられ幼さを表現している。ルノアールは、肌の滑らかな表現を試行し、白さを際立たせるために、毛先が柔らかい筆を使い、撫でるように筆を使った。肌の影の部分に青を入れ、皮下の血管を表した。その上に肌の色を重ねていった。背景、毛糸玉、少女の帽子などに印象主義の技法が駆使されている。 若い女性のモデルはジャンヌ・ダルロー(1863-1914)であり、当時18歳だった。パリのジムナーズ座から、パリにあるコメディー・フランセーズ劇場(公式名はテアトル-フランセ)に移った女優の卵だった。フランスの国立劇場であり、所属劇団を持っていた。1680年にルイ14世(1638-1643)の命により王立劇団として創立され、現存する世界最古の劇団の一つとされている。フランス古典劇をおもに上演する。ジャンヌ・ダルローは、その容姿と優雅で繊細な演技から、パリの女王のひとりと評された。亡くなった際には、莫大な遺産を孤児・病気の子どもたち、舞台俳優のために寄付したという。なお、少女の個人名などは特定されていない。 ルノアールは、この作品の後、しばらくして印象派と別れを告げる。同時期に同じ場所で描かれた「舟遊びをする人たちの昼食」では、すでに構図の動線、輪郭選が表れ、古典主義への関心が強まっていった。ルノアールは留まってはいなかった。 432cm×886cm 、原寸を縦横約2倍に拡大。アメリカシカゴ美術館蔵。 ◈8.油彩「糸杉と星の道(夜のプロヴァンスの田舎道)」(1890)(名画の庭)は、地下2階スロープに展示されている。ゴッホ(1853- 1890)作による。 糸杉を主題とする作品のなかで、もっとも著名な作品になった。1889年にゴッホがサン・レミの精神科病院に入院した後に描き、この頃の象徴的な最後の作品になる。星、糸杉、麦畑、馬車、小屋の要素のすべてが含まれている。 夜空には輝く月が上がり、もう一つ星も高く輝いている。下方には黄色く高い葦丈の茂みに囲まれたうねる街道が続く。中央に青黒く高く聳え立つ1本の糸杉もうねり立つ。糸杉は街道沿いにも何本か植えられている。ゴッホは糸杉をオベリスク(古代エジプトで、神殿の門前の両脇に立てられた石造の記念碑)に譬え、美しいものとして捉えていた。奥に青いアルピーヌの山脈が低く連なって見える。街道の先には、窓に明かりを灯した古い宿屋がある。街道には白馬に曳かれた黄色の馬車が向かってきており、その手前に散歩する2人の人影ある。ゴッホはゴーギャン(1848-1903)に宛てた手紙の中で、作品についてフランス南東部プロヴァンスの「ロマンチック」な光景と書き送っている。 92cm×73cm、原寸を縦横約2倍に拡大。オランダ クレラー・ミュラー美術館蔵。 ❊外国人の氏名・地名などの表記、年・年代などには資料により相違があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「陶板名画の庭」、ウェブサイト「東京国立博物館」、ウェブサイト「メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド」、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「高山寺」、ウェブサイト「西洋絵画美術館」、ウェブサイト「八光堂」、ウェブサイト「リベラルアーツ研究所」、ウェブサイト「Amazing TRIP」、ウェブサイト「ログミーBusiness」、ウェブサイト「YuReL」、ウェブサイト「国立故宮博物院」、ウェブサイト「照る葉の森から」、ウェブサイト「NHKラーニング」、ウェブサイト「大塚オーミ陶業株式会社」、ウェブサイト「東建コーポレーション」、ウェブサイト「田井幹夫研究室-静岡理工科大学」、ウェブサイト「コトバンク」 |