|

|

|

| 西院春日神社(春日神社)・還来神社 (京都市右京区) Sai-in-kasuga-jinja Shrine |

|

| 西院春日神社 | 西院春日神社 |

|

|

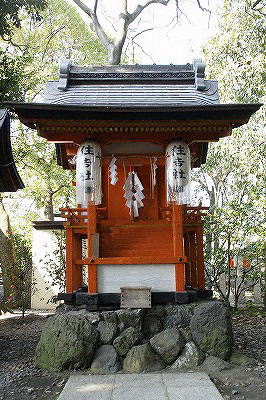

拝殿  本殿  本殿  本殿    春日若宮社、祭神は天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)。   還来(もどろき)神社は還来大神を祀る。  住吉社、祭神は底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)、大帯姫命(おおたらしひめのみこと)。  西院宮、祭神は第56代・清和天皇。  弁財天、祭神は市杵島姫命、田心姫命(たこりひめのみこと)、湍津姫命 (たぎつひめのみこと)、稲荷社は宇賀御魂命(うかのみたまのみこと)。   右より、金刀比羅宮、大物主命(おおものぬしのみこと)、第75代・祟徳天皇。大元宮、天御中主神。天満宮、菅原道真、。猿田彦社、猿田彦命、宇豆女命。 右より、金刀比羅宮、大物主命(おおものぬしのみこと)、第75代・祟徳天皇。大元宮、天御中主神。天満宮、菅原道真、。猿田彦社、猿田彦命、宇豆女命。 仁孝天皇御胞衣塚  疱瘡石 疱瘡石 梛石も、チャート(珪質頁岩) 梛石も、チャート(珪質頁岩) 淳和院礎石  一願蛙、3匹蛙(三かえる、見返る)として水をかけて祈願する。  梛(なぎ)の神木、災難除け、鏡の下に敷き夫婦和合のお守りとする。  春日祭  【参照】高山寺(四条通西大路東入ル)にある淳和院跡 |

西院春日町に、西院春日神社(さいいん-かすが-じんじゃ)はある。「春日神社」とも呼ばれている。かつて、朝廷の祭祀を司る官庁「神祇官(じんぎかん)」に祀られており、「神祇春日神社」とも呼ばれたという。西院の産土神として知られている。 祭神は、春日四座大神の建御賀豆智命(たけみかづちのみこと)、伊波比主命(いわひぬしのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)を祀る。 西大路七福社ご利益めぐりの一つ、厄除。京都十六社朱印めぐりの一つ。 病気厄除、病気平癒、傷病快癒、交通旅行安全の信仰がある。還来神社は旅の安全の信仰がある。 御朱印(本社、還来神社、西院野々宮神社)が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代初期、833年、第53代・淳和(じゅんな)天皇は、譲位後に淳和院(西院)に移る。奈良・春日四座大神を勧請し、院の守護神としたことに始まるという。 淳和天皇皇女・崇子内親王(?-848)の疱瘡(ほうそう、天然痘)が、神前の霊石で治癒した。以後、病気平癒の神として崇められたという。 江戸時代、歴代天皇が健康祈願を行う。 現代、1983年、西大路福社ご利益めぐりが、当初は5社で始まる。 1984年、西大路福社ご利益めぐりが7社になり、その一つになる。 ◆淳和 天皇 奈良時代-平安時代前期の第53代・淳和 天皇(じゅんな-てんのう、786-840)。男性。名は大伴。西院帝。後太上天皇とも称された。父は第50代・桓武天皇、母・松子(贈皇太后旅子)(藤原百川の娘)の第3皇子。810年、平城太上天皇の変(薬子の変)により、兄・平城上皇(第51代)は失脚、その皇子・高岳(たかおか)親王(真如)は廃太子された。嵯峨上皇(第52代)の信頼篤く、皇太弟になる。823年、兄で第52代・嵯峨天皇の譲位により即位した。このため、大伴氏は、天皇へ の配慮から伴氏と改めた。824年、検非違使庁設置した。826年、上総、常陸、上野を親王任国と定める。833年、第54代・仁明天皇が即位し、淳和上皇の皇子・恒貞(つねよ)親王が皇太子になる。自らの譲位後、皇太弟時代の離宮南池院(西院とも)を整備した、後院の淳和院(京都市右京区西院淳和院町付近)に移った。詩文集や法典整備の編纂などに関わる。55歳。 遺言により山陵は築かれず、大原野山中に天皇としては前代未聞の散骨が行われた。御陵は大原野西嶺上陵(西京区)になる。なお、842年、嵯峨上皇没後、皇子・恒貞親王は廃位になった。(承和の変)。 ◆崇子 内親王 平安時代前期の皇女・崇子 内親王(たかこ-ないしんのう、?-848)。女性。詳細不明。第53代・淳和天皇の皇女、母は橘船子。835年、内親王になる。 ◆淳和院 平安時代前期、833年、淳和天皇は譲位後、皇太弟時代の離宮南池院(西院とも)を整備し移り住んだ。淳和院と呼ばれ、仙洞(退位した天皇の御所)と定めた。淳和院は、四条大路(四条通)の北、道祖大路(佐井通)の東にあり、南北516m、東西252mの敷地があった。 840年、上皇は淳和院で亡くなり、その後は皇后・正子内親王(809-879)が御所としている。その後、尼僧の道場になり、淳和院を寺号にした。874年に焼失している。後に再建されている。 近年の周辺(ジョーシン1番館)での発掘調査(1992-1993)により、掘立柱建物跡群、測溝、門跡などが見つかった。また、瓦、土師器、須恵器、灰釉陶器、金物の製作工房跡とみられる出土品なども発掘されている。 現在、境内には、「淳和院礎石」とされるものが残されている。また、高山寺(四条通西大路東入ル)の門前脇には、「淳和院跡」の石碑が立てられている。 ◆建築 ◈「本殿」は、社殿4棟が南面並列している。4神を祀る。一間社、春日造。 ◆還来神社 末社「還来(もどろき)神社」は還来大神を祀る。淳和天皇の皇后・院正子内親王ともいう。旅行安全・還来成就の守り神として知られている。 平安時代前期、874年、淳和院が火災になり、正子内親王は院内の松院に移った。その後、洞裏院に無事に還れたのは、神の加護であるとして、後に人々は「還来の大神」と称えた。以来、旅の安全を守護する神、道路交通を守る神として崇められた。健康、失ったものなど大切なものが戻る神ともされる。 古くより、祈願・御礼に草鞋(わらじ)奉納の慣わしがある。近代、第二次世界大戦(1939-1945)時には、出征兵士の生還を願う家族が多数訪れた。 ◆末社 ◈「春日若宮社」の祭神は、天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)を祀る。幼児擁護、幼児病気平癒、幼児能力開発の信仰がある。 ◈「住吉社」の祭神は、底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)、大帯姫命(おおたらしひめのみこと)になる。 農作豊穣の神になる。平安時代前期、貞観年間(859-877)には、正子内親王の松院(寺ノ内町)に祀られていた。祭日は7月28日。 ◈「西院宮」の祭神は、第56代・清和天皇になる。平安時代前期、840年、淳和天皇没後以降に、大原の御陵より御霊を遷し、西院の祖神になった。家内安全の信仰がある。祭日は5月8日。 ◈「弁財天」が祀られている。祭神は、市杵島姫命(いつき/いちきしまひめのみこと)、田心姫命(たこりひめのみこと)、湍津姫命 (たぎつひめのみこと)になる。厳島神社の分霊で、古くは太秦に鎮座し、後に現在地に遷された。金運財運、技芸上達の信仰がある。 稲荷社は、祭神に宇賀御魂命(うかのみたまのみこと)を祀る。社殿内には、生きているかのような白狐が祀られているという。 ◈「金刀比羅宮」は、祭神に大物主命(おおものぬしのみこと)、第75代・祟徳天皇を祀る。金刀比羅宮よりの分霊による。招福除災の信仰がある。 ◈「大元宮」は、天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)を祀る。心願成就の信仰がある。 ◈「天満宮」は、祭神に菅原道真(すがわら-の-みちざね)を祀る。学業向上の信仰がある。 ◈「猿田彦社」は、祭神に猿田彦命(さるたひこのかみ)、宇豆女命(あまのうずめのみこと)を祀る。道中安全、盗難除けの信仰がある。 ◆御胞衣 江戸時代後期の第120代・仁孝天皇(1800-1846)の「御胞衣(おえな)埋蔵之地」がある。江戸時代後期、1800年、天皇誕生の際に、吉方にあたる当社に御胞衣(胎盤)が埋められた。これは、宮中の慣わしで、健やかな成育を祈願するものだった。 以来、安産、子授け、母体の健康、乳幼児の健やかな成育を祈る風習がある。 ◆霊石 ◈「疱瘡石」がある。平安時代前期、淳和天皇皇女・崇子内親王(?-848)が天然痘(疱瘡、ほうそう)を患った。この石に祈願すると、石が身代わりになり病は平癒したという。以後、「疱瘡石」と呼ばれ、病の平癒をもたらす霊石とされた。石は、都に疫病が流行る前に、必ず表面が濡れたという。 江戸時代、歴代天皇により病気平癒・無病息災の守り神と崇められた。その後、石は失われる。後に偶然に発見されたという。現在は、毎月1日、11日、15日に公開されている。 ◈「梛石(なぎいし)」は、摂社・還来神社前にある。「撫石(なでいし)さん」とも呼ばれている。石を撫で、旅行安全、患部を摩り健康の回復を祈る。 ◆文化財 ◈平安時代の唐草文様の出土瓦がある。 ◈剣鉾「三番鉾」の茎銘は、江戸時代中期、1751年であり、身111.8㎝、茎13.8㎝、全長132.6㎝になる。現在は使用されていない。 ◈剣鉾「壱番鉾(鷹羽)」の茎銘は、近代、1911年であり、身150㎝、茎37㎝、全長187㎝ある。 ◆樹木 還来神社にナギがある。 ◆西大路七福社ご利益めぐり 西大路七福社ご利益めぐりは、西大路通周辺にある7社を正月元旦から2月に巡拝し朱印を受ける。現代、1983年に、当初は5社巡りで始まり、1984年に7社になった。 安産祈願のわら天神宮、開運の平野神社、延命長寿の熊野神社衣笠分社、建築方除の大将軍八神社、厄除の春日神社、開運の若一神社、知恵・学問の吉祥院天満宮がある。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。現在は、古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で、期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆春日祭 春日祭(10月第2土・日曜日)は、無病息災、五穀豊穣を感謝する祭になる。御輿2基(東組「千木」、西組「卯ノ鳥」)が出御する。 翌日は御輿、剣鉾5基の総勢1000人が巡行する。神輿は、還御直前に拝殿を3度回る「西院の拝殿回り」が知られている。 剣鉾は、鷹羽意匠の壱番鉾(寺之内町)、矢・剣の弐番鉾(立倉町)、扇の参番鉾(車之路町)、紅葉の四番鉾(新在家町)、下がり松の五番鉾(今在家町)の5基が鉾仲間で護持されている。各仲間は、1年毎の輪番で当屋(とうや)を務める。祭りでは当屋5軒で剣鉾が飾られ、東山系の鉾差しを招いて供応する。拝殿回りでは、吹散が付けられる。現代、1990年に「西院春日神社の剣鉾差し」は、京都市の無形民俗文化財に指定された。 西院野々宮(ののみや)神社(野々宮神社)(西院日照町)は、西院春日神社の御旅所になっている。 ◆年間行事 初詣(10時-16時にお神酒接待。)(元旦-1月7日)、若菜節句祭(若菜粥接待、無病のご利益がある白馬飾の公開、風邪除けの勝運守り授与。)(1月7日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、夏越の大祓(6月30日)、夏越祓(6月30日-7月1日)、春日祭(10月第2土・日曜日)。 *年間行事は中止、日時、内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都府の歴史散歩 上』、『平安の都』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『剣鉾まつり』、『京都 神社と寺院の森』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都のご利益手帖』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|