|

|

||

| 大将軍八神社 (京都市上京区) Daishogun-hachi-jinja Shrine |

||

| 大将軍八神社 | 大将軍八神社 | |

|

|

|

神門    「方除厄除 十二社」、江戸時代「天保十一年(1840年)」の標石。    方位盤   本殿  本殿  本殿  本殿  本殿  本殿     三社  五社  右より歳徳神神社、大金神社  祠  大杉神社(地主神社)、豆吉神社  大杉神社  大杉神社、豆吉神社    錨  方徳殿(収蔵庫)  方徳殿(収蔵庫)前の神像の模造    ご神木の招霊木(おぎたま)  モミの大木  手水舎  手水舎  土蔵  「尾上松之助」の石の玉垣の銘  【参照】大将軍(たいしょうぐん)の地名 |

大将軍八神社(だいしょうぐん-はち -じんじゃ)は、「大将軍さん」とも呼ばれている。古くは「大将軍堂」とも呼ばれた。素盞嗚尊(すさのおのみこと)の子である八神を祀ることから「八神社」という。

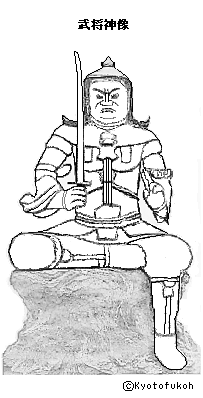

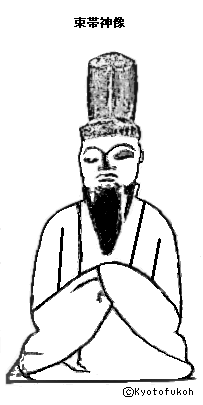

旧村社。 主祭神は、大将軍(だいしょうぐん、素戔鳴尊[すさのおのみこと] )、太歳神(たいさいしん、天忍穂耳命[あまのおしほみみのみこと] )、大陰神(たいおんじん、市杵嶋姫命[いつきしまひめのみこと] )、歳刑神(さいぎょうしん、田心媛命[たごりひめのみこと] )、歳破神(さいはしん、湍津姫命[たぎつひめのみこと] )、歳殺神(さいせつしん、天穂日神[あまのほひのみこと] )、黄幡神(おうはんじん/おうばんしん、活津彦根神[いくつひこねのみこと] )、豹尾神(ひょうびしん、熊野くすのき日命)を祀る。素盞嗚尊とその五男三女神になる。第45代・聖武天皇、第50代・桓武天皇を配祀するともいう。 「西大路七福社ご利益めぐり」の一つ(ほかに吉祥院天満宮、若一神社、春日神社、わら天神宮、熊野衣笠分社、平野神社)。江戸時代、方除厄除12社の一つに数えられた。 方除け(建築、移動、移転、結婚、旅行、交通)、厄除け、家内安全、商売繁盛、交通安全などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、794年、第50代・桓武天皇は平安遷都に当たり陰陽道を重視した。都を方位の厄災から守るために、大内裏の北西の方角、天門にあたるこの地に、道教の星神を祀る大将軍堂を勅願により建立させた。王城鎮護の方除守護神として、大和国春日より勧請されたという。当初は、星神・大将軍ほか方位八神が祀られた。陰陽道の御堂として当初は「大将軍堂」と呼ばれた。京都の四方に祀られた大将軍社の一つともいう。 1178年/1176年、文献初見は『山槐記』にある。第80代・高倉天皇中宮・建礼門院の言仁親王(後の第81代・安徳天皇)の安産祈願に際し、平氏一門による奉幣祈願が行われた。奉幣使が参向した社寺41社の一つとして当社は「大将軍堂」と記されている。(『山槐記』、同年条) 平安時代末、朝野の崇敬を集めていた。 中世(鎌倉時代-室町時代)の一時期、京の内外に6、7社の大将軍社が存在し、当社もその中の一つとみられている。 南北朝時代、1340年以降、大将軍堂は約100年にわたり、祇園感神院(八坂神社)の末社になる。(伏見宮貞成親王日記『看聞御記』、1433年)。大将軍は、祇園社の祭神・牛頭天王の息子とされ、素盞嗚尊と同一視されていた。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 1535年、神社として復興する。 江戸時代、大将軍村の鎮守社として祀られる。また、方除厄除12社の一つとして参詣が盛んになる。 江戸時代初期、星の大将・妙見(北極星)信仰から太日星(金星)信仰に移り、「大将軍社」と名を変えた。 近代、1868年、神仏分離後、祭神に大将軍一神を祀っていたが、素盞鳴尊、その子・五男三女神、第50代・桓武天皇が合祀される。御子八神と暦神の八神が習合し、「大将軍八神社」と社名を改める。陰陽道は廃される。素盞嗚尊が主祭神となり、その五男三女神を八神にした。 1929年/1933年、現在の八棟権現造の社殿が再建される。 現代、1972年、神像76体が重要文化財に指定される。 1975年、神饌所の跡地に方徳殿(収蔵庫)を建立し、神像を収蔵する。 1983年、西大路福社ご利益めぐりが5社で始まる。 1984年、西大路福社ご利益めぐりが7社になる。 ◆神像 方徳殿(宝物殿)には、平安時代中期-鎌倉時代(10世紀末-12世紀)の木造神像が多数所蔵されている。「武装像」50体、「束帯像」29体、「童子像」1体の合計80体は、重要文化財(1972)に指定された。 近代、明治期(1868-1912)初期、境内の竹薮の洞穴より発見されたという。これらの大将軍像は、道教・密教・神道の混交した独特の神像になっており、特別に「大将軍神像」と呼ばれている。大将軍神とともに後世には北極星、北斗七星も表した。丹彩色、桧、欅を材にしている。神像の配置は全体で、密教・陰陽道の宇宙観を表す「立体星曼荼羅」と呼ばれている。 ◈「武将神像(武装形像、男神像)」は、陰陽道で方位を司るという方伯(ほうはく)の神、大将軍とみられている。忿怒相で岩座に坐し、頭に兜、鎧姿で片足を下げる。右手に刀を掲げ、 左手で印を結ぶ。第2・第3指を立てている。星曼荼羅と類似し北極星を表しているという。これらの神像は、近代以前、八坂神社末社に大将軍堂があり、近代、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈により、一部が当社に遷されたともいう。 木造、大半はヒノキ材。 ◈「束帯神像」は、北斗七星を表す。 ◈「童子像」は、水干と袴に左膝を立て、草鞋を履き両手を袖の中に入れる。 ◈神像「大将軍神半跏像」(68.5㎝)は、なら仏像館(奈良国立博物館) (奈良市)が所蔵している。平安時代、12世紀作になる。伝大将軍八神社伝来とされ、大将軍八神社の神像群とともに伝来したという。半跏像であり、右足を踏み下げて坐し、瞋怒相(しんぬそう)で甲冑を着用している。 木造、檜材、一木造、彩色。 ◆建築 表門、拝殿、本殿、神輿庫、収蔵庫(方徳殿、宝物殿)、社務所などが建つ。 ◈「本殿」と「拝殿」が一続きの権現八棟造(ごんげん-やつむね-づくり)になる。現在の建物は、近代、1926年(1929年、1933年とも)に再建されている。 ◈「収蔵庫」は、現代、1975年に建てられた。鉄筋コンクリート造、三階建。 ◆文化財 ◈陰陽師安倍家の「古天文暦道資料」(府指定文化財)がある。天文図、陰陽道、安倍家に関わる古天文暦道関係資料などがある。土御門家に仕えた皆川家が、現代、1985年に当社に寄贈した。 ◈「天球儀」は、江戸時代前期、1673年作とみられる。幕府の碁所に勤めた天文暦学者・渋川春海(1639-1715)による。日本最古の天球儀と同時期のものという。 中国より伝えられた361座・1763星に、自薦の星座を加え、377座・1739星になる。星神・大将軍神を表す星座「天勝軍」も描かれている。春海が名付けた日本名星座「式部(しきぶ)」「中務(なかつかさ)」などもある。 球面は和紙を張り子にして、表面に鋲が打たれ、星・星座を表している。銀河には金砂子が蒔かれ、天の川なども表されている。 ◈「宝船の版木」は、京都三十六古版の一つとされる。 ◈石の玉垣に映画監督・製作者・牧野省三(1878-1929)、映画俳優・尾上松之助(1875-1926)の名が刻まれている。近代、1918年-1928年に日活大将軍撮影所(北区大将軍一条町)が置かれた。 ◆大将軍 大将軍信仰は、かつて古代中国からもたらされた。道教では天体を神とし、北極星を最高神の泰山府君(太一神)として、周りの五星(金、火星、木星、土星、水星)から生まれた精を八将神とした。 日本の陰陽道で八神は、太歳、大将軍、大陰、歳刑、歳破、歳殺(さいせつ)、黄旛(おうばん)、豹尾になる。このうち大将軍は、金星(太白星、宵の明星)に関連する星神であり、四方を司る神とされた。大将軍は3年ごとに移動し、12年で一巡し四方を正すとされた。その間、その方角で事を行うと三年塞がりと呼ばれた。大凶になると怖れられる祟り神であり、諸事(居礎、立柱、上棟、修造、移徒、嫁娶、塗籠、堀井、築垣、出軍、葬埋、起土など)が忌まれた。ただ、遊行日が定められ、その間は凶事が回避された。 平安京には、都の四方に大将軍神社が置かれている。これら宮城の四隅では四隅祭(道饗祭)が行われており、祭場が次第に固定化したと考えられている。当社も宮城の西北に位置しており、そのうちの一つと見られている。 方除神としての大将軍は、陰陽道により都への魔の侵入を防ぐとされ、中世(鎌倉時代-室町時代)には京都周辺に6、7カ所存在したという。東は東三条大将軍社、西は当社、大将軍八神社(大将軍堂)、南は藤森神社境内大将軍社、北は今宮神社境内大将軍社、あるいは最も古いといわれる西賀茂大将軍神社、江戸時代以前には大徳寺門前にもあり、後に今宮神社に遷されたともいう。異説もある。また、南禅寺前、妙心寺前、小野郷にもあったという。また、かつて祇園社境内にもあったともいう。 以後、大将軍信仰は全国的に広まる。平安時代中期-鎌倉時代に盛んになり、天皇から庶民にいたるまでの信仰を集めた。江戸時代には、旧来の大将軍信仰から、大将軍を含んだ八将軍神信仰へと展開していった。 ◆祭神 当初は大将軍(金曜星)を主祭神にした。やがて、四気土用を司る八神すべてを祀る。ほかは、大歳神(木曜星)、大陰神(土曜星)、歳刑神(水曜星)、歳破神(土曜星)、歳殺神(金曜星)、黄幡神(羅喉星)、豹尾神(計都星)の七神になる。 近代、神仏分離令(1868)後は、素盞嗚尊とその五男三女神の八神に置き換えられている。 ◆摂末社 ◈三社に、命婦神社(女性の守護)、厳島神社(芸能神)、猿田彦神社(導きの神)が祀られている。 ◈五社に恵比須神社(商売)、稲荷神社(開運)、天満宮(学問)、長者神社(金運)、金比羅神社(交通安全)が祀られている。江戸時代中期、1718年に勧請された。 ◈歳徳神神社、大金神社は、江戸時代後期、1857年に地鎮祭が行われた。歳徳神は吉方の神、大金神は凶方の神になる。 ◈大杉神社(地主神社)、豆吉神社が祀られている。 ◆西大路七福社ご利益めぐり 西大路七福社ご利益めぐりは、西大路通周辺にある7社を正月元旦-2月に巡拝し朱印を受ける。1983年に当初は5社巡りで始まり、翌1984年に7社になった。安産祈願のわら天神宮、開運の平野神社、延命長寿の熊野神社衣笠分社、建築方除の大将軍八神社、厄除の春日神社、開運の若一神社、知恵・学問の吉祥院天満宮がある。 ◆地名の大将軍 当社南西の地名「大将軍(たいしょうぐん)」は、大将軍(だいしょうぐん)八神社(上京区)に由来する。 ◆樹木 ◈イチョウがある。 ◈ご神木の招霊木(おぎたま)がある。オガタマノキ(黄心樹、招霊木)は、モクレン科オガタマノキ属の常緑高木になる。天照大神の天岩戸隠れの際に、天鈿女命が舞う手に持っていたともいう。古くより玉串としても代用されたという。 ◈モミの木の大木(区民の誇りの木)は、マツ科モミ属の常緑針葉樹になる。 ◆年間行事 歳旦祭(正月元日)、西大路七福社ご利益巡り(1月-2月)、節分星祭(古神札焚上式、甘酒無料接待、各人の本命星の御守・御札の厄災除)(2月節分)、神像の特別拝観(5月1日-5月5日)、夏越祓(6月30日)、天門祭(前日、宵宮に大蛇餅を奉納し無病息災等を祈願し氏子に授与。翌日、大神輿、ずいき神輿の巡行)(10月第3日曜)、神像の特別拝観(11月1日-11月5日)、七五三(11月中)、お火焚祭(11月23日)。 フリーマーケット(毎月第1日曜日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「大将軍八神社」、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都事典』、『続・京都史跡事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『仏像を旅する 京都』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京の福神めぐり』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「京都映像文化デジタル・アーカイヴ マキノ・プロジェクト- 立命館大学アートリサーチセンター」、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||