|

|

|

| 慈受院 (薄雲御所) (京都市上京区) Jiju-in Temple |

|

| 慈受院 (薄雲御所) | 慈受院 (薄雲御所) |

|

|

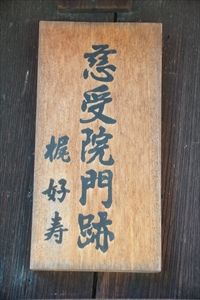

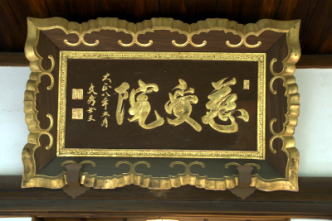

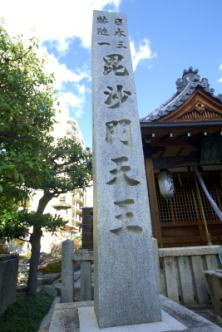

「薄雲御所」の石標  「慈受院門跡」の石標   「薄雲御所慈受院門跡」の石標        秋明菊  庭園  大楠  蹲踞、庭園  北庭  庭園  毘沙門堂の西の庭園、近年作  百々町と刻まれている。  毘沙門堂  毘沙門堂  毘沙門堂、扁額  毘沙門堂  稲荷大明神  稲荷大明神  地蔵尊、大日如来  福一大明神、吉丸大明神  白蓮弁財天  前庭  十三重塔  |

堀川通に面する慈受院(じじゅ-いん)は、慈受院門跡といわれる。皇室、将軍家、摂関家より住持が入山する尼門跡寺院、比丘尼御所であり、薄雲御所(うすぐも-ごしょ)、竹之御所、烏丸御所とも呼ばれた。山号は広徳山という。 臨済系通玄派の単立寺院。本尊は釈迦如来。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 室町時代、1428年/1427年、慈受院は、日野栄子(慈受院浄賢竹庭)が、亡き夫・室町幕府4代将軍・足利義持と子の菩提(天皇家の菩提とも)のために創建したという。(『山城名勝志』)。寺名は、栄子の法号「慈受院浄賢竹庭尼大禅師」に因む。かつて高倉中御門北(現在の京都御苑内宗像神社付近)にあったという。竹之御所とも呼ばれた。(『通玄寺志』) 1431年、日野栄子が亡くなり、2世は義持の娘・桂芳宗繁に継がれる。総持院と兼帯された。 1466年、修理が行われる。(『斎藤親基日記』) 室町時代初期、京都「尼五山」(景愛寺、通玄寺、檀林寺、護念寺、恵林寺)の第2位である通玄寺の3子院(ほかに総持院、曇華院)の一つになった。 応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。(『応仁記』)、その後、頂妙寺町(京都御苑内白雲神社南西)に移転する。(『坊目誌』) 安土・桃山時代、1583年、伏見宮息女が入寺している。 江戸時代、1637年以前、公家町の二階町(現在の京都御苑)に移る。(『寛永十四年洛中絵図』) 1701年以前、総持院東隣(上京区百々町)に移る。(『元禄十四年実測大絵図』) 第111代・後西天皇皇女の7世・明山瑞光(1674-1706)の頃、尼門跡になり栄えた。 1706年、瑞光没後、その姉・曇華院宮大成聖安が引継ぎ、以後、幕末まで曇華院の兼帯になった。 1708年、宝永の大火で類焼する。その後、烏丸寺ノ内、寺町荒神口町下ルに移転した。(「京都御役所向大概覚書」) 1764年、第117代・後桜町天皇より薄雲御所の号を贈られる。(『坊目誌』) 近代、1873年、総持院が曇華院に兼管されていた慈受院を併合し、慈受院は廃寺になる。 1919年、寺格と開祖の法号により、西にあった門跡尼院の総持院(薄雲御所)を併合し、現在地に慈受院が再興された。 現代、2012年、梶妙壽門跡は、華道の新流派「草花・薄雲御所流」を設立した。 ◆日野 栄子 南北朝時代-室町時代中期の日野 栄子(ひの-えいし、1390-1431)。女性。父・日野資康(すけやす)。日野重光の妹。4代将軍・足利義持の妻。5代将軍・足利義量(よしかず)の母。子の義量を19歳で、夫・義持も相次いで喪う。1428年、相国寺・佛慧正續国師により落飾、法名を浄賢竹庭と称した。法号は「慈受院浄賢竹庭尼大禅師」。42歳。 ◆足利 義持 南北朝時代-室町時代後期の室町幕府第4代将軍・足利 義持(あしかが-よしもち、1386-1428)。男性。父・3代将軍・義満の嫡子。1394年9歳で将軍になり、1406年、権大納言兼右大将に上るが、父・義満の傀儡であり、その後、反目する。1408年、父の死により親政を始めた。1412年、北朝の称光天皇を擁立する。1423年、将軍職を嫡子義量に譲り、実権は握り続け「室町殿」と称された。嫡子がなく、前代未聞のくじ(神判)による跡目決定になり、6代には同母弟の義教が選ばれた。43歳。 ◆桂芳 宗繁 室町時代の尼僧・桂芳 宗繁(?-? )。詳細不明。女性。父・室町幕府4代将軍・足利義持、母・日野栄子。慈受院2世になった。 ◆明山 瑞光 江戸時代前期-中期の尼僧・明山 瑞光(1674-1706)。詳細不明。女性。瑞光女王(ずいこう-じょおう)、幼称は多嘉宮。父・第111代・後西天皇の第13皇女。1683年、慈受院に入り得度、明山瑞光と称した。1703年、大和・円照寺住持を兼務、大円宗悟と称した。33歳。 ◆大成 聖安 江戸時代前期-中期の尼僧・大成 聖安(1668-1712)。女性。聖安女王(しょうあん-にょおう)、館宮(たちのみや)と称した。父・第111代・後西天皇、母・梅小路定子の第9皇女。明山瑞光の姉。1671年、曇華院に入寺する。1674年、喝食、1679年、得度、1707年、通玄寺住職、紫衣を許される。曇華院門跡になり大規模な修復を行い、後に中興の祖といわれた。45歳。 墓は大徳寺・養徳院内曇華院宮墓地にある。 ◆総持院 室町時代前期、1427年、総持院は、慈受院浄賢竹庭(日野栄子)を開基とし創建された。以来、足利家、姻族近衛家の息女らが入寺した。 2世は娘・桂芳宗繁により、慈受院と兼帯(兼任)された。 室町時代初期、京都「尼五山」(景愛寺、通玄寺、檀林寺、護念寺、恵林寺)の第二位である通玄寺の3子院(ほかに慈受院、曇華院)の一つになる。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 安土・桃山時代、1583年、5世となる伏見宮貞敦親王が入寺した。 江戸時代、近衛家、花山家より交互に入寺した。 江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)、比丘尼御所(びくにごしょ、皇女・王女、公卿の娘などの出家者が住持となる尼寺、尼御所)に列した。 1764年、第117代・後桜町天皇により薄雲御所の号を贈られた。 江戸時代後期、1788年、天明の大火により焼失する。 1813年以降、無住になった。 近代、1873年、曇華院(どんけいん)に兼管されていた慈受院を併合し、慈受院は廃寺になる。 1919年、総持院16世・石川恒道尼の時、総持院は慈受院に併合され廃寺になった。総持院旧地に総持院の山号「広徳山」を引き継ぎ慈受院とされた。 ◆仏像 本堂に第108代・後水尾天皇念持仏の「阿弥陀如来像」、第111代・後西天皇より贈られた「阿弥陀如来像」、「三尊仏」を安置する。 ◆文化財 ◈室町時代の「竹庭浄賢尼像」「竹庭浄賢尼所用七条袈裟」、竹庭浄賢所用「数珠」、「髪織光明真言」。 ◈室町時代、北朝第6代、歴代第100代・後小松天皇作の和歌懐紙など。 ◈飛鳥時代の藤原鎌足(614-669)の一代記「大織冠絵巻」上下二軸がある。絵巻は江戸時代作で、現存するものでは最も古い。現存絵巻・奈良絵本のなかでは最も多い、上下巻あわせて40図からなる。海女の珠取り伝説を描く。 ◈江戸時代の「蔦唐草杜若菱紋蒔絵膳椀具」。 ◆大織冠伝説 大織冠(だいしょくかん/だいしきかん)の伝説は、幸若舞、能、浄瑠璃、歌舞伎にも採られている。大織冠とは、飛鳥時代、647年-685年に用いられた冠位、また標章の冠をいう。669年に藤原鎌足だけが贈られ、後に鎌足は「大織冠」と尊称された。 鎌足の娘「こうはく女」は、絶世の美女だったため、唐の皇帝から求婚される。娘は海を渡り嫁ぐ。娘は、父・鎌足の興福寺建立計画を知り、皇帝が秘蔵していた無価宝珠を譲り受け、日本へ持ち帰ろうとする。万戸将軍に護られ、宝珠を載せた舟は日本へ向かう。だが、竜王の率いる阿修羅の軍は、宝珠を奪い還そうとして舟を襲う。両軍の間で激しい合戦になり、竜王の軍は敗れる。竜王は、龍女を使い、万戸将軍を誘惑して宝珠を奪う。 鎌足は、宝珠の再奪還のために、志度の浦の海女と契りを結ぶ。授かった男児・房前を藤原家の後継とすることと引き換えに、海女に竜宮にある宝珠を奪い取るように持ちかける。竜宮の警護は厳しいため、鎌足は海上に舞台を設け、歌舞管楽で竜王を誘い出す。間隙をついて海女は宝珠を奪うことに成功するが、海女は竜王に殺されてしまう。鎌足は、海女の乳房に隠されていた宝珠を取り戻し、興福寺本尊の眉間に彫り込めたという。 ◆源氏物語 慈受院に併合された総持院(薄雲御所)は、藤原道長の法成寺の跡地(上京区寺町通荒神口下、現在の鴨沂高校付近)にあったことから、『源氏物語』ゆかりの寺といわれている。 『源氏物語』第19帖「薄雲」巻は、光源氏が亡くなった藤壷中宮への哀悼として「入日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる」と詠んだ。 ◆庭園 本堂南の枯山水式庭園は、苔地に浅い枯池があり、切石の橋が架かる。築山に景石が配されている。クスノキの老大木、マツ、そのほかの低木、刈込などがある。 裏庭には、ツバキ、シュウメイギク(キブネギク)、ホトトギス、ツワブキ、シュウカイドウ、ミズヒキソウなどの草花が植えられている。 毘沙門堂の西に近年作の枯山水式庭園の前庭がある。慈受院浄賢竹庭(日野栄子)の名に因み「竹」を主題としている。作庭は吉田充による。杉苔に仏教伝来の祖地・明日香各地の遺石を配した。蹲踞は1300年前の山田寺伽藍、井筒は岡寺の伽藍に使われていたあすか石を使っている。伊勢ゴロダ石などを敷く。植栽は、竹、楓による。 ◆毘沙門堂 毘沙門堂は、日本三体随一といわれる毘沙門天像が祀られている。室町時代、北朝最後の第6代・歴代第100代・後小松天皇(1377-1433)の念持仏であり、足利氏に贈られたという。近代まで非公開とされていた。 ◆石造物 「十三重塔」は、南北朝時代の作になる。塔身に四天王彫刻が施されている。奈良石。 ◆樹木 樹齢1000年という大楠がある。ご神木になる。 慈受院の経緯 慈受院→通玄寺(後の曇華院)の子院→曇華院に兼管→総持院に併合→慈受院の再建 *普段は非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『尼門跡寺院の世界』、『京都・山城寺院神社大事典』、『名庭 5 京都尼寺の庭』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|