|

|

|

| * | |

| 曇華院 (京都市右京区) Donke-in Temple |

|

| 曇華院 | 曇華院 |

|

|

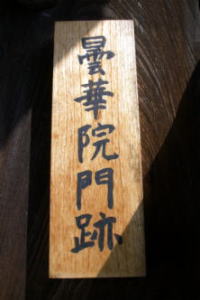

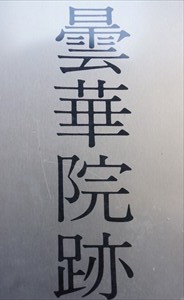

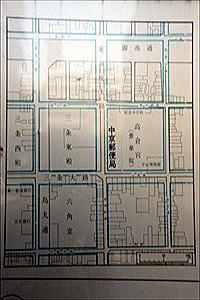

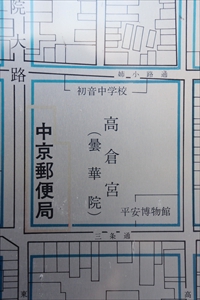

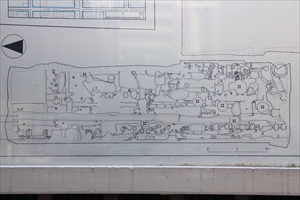

玄関    鐘楼  鎮守社      源氏絵貝合、第61回京都非公開文化財特別公開の案内板より  【参照】「高倉宮」の石碑  【参照】平安京東洞院大路・曇華院跡、旧郵政省の掲示板より  【参照】曇華院跡、旧郵政省の掲示板より  【参照】平安京条坊復元図、旧郵政省の掲示板より  【参照】高倉宮(曇華院)、旧郵政省の掲示板より西に東洞院大路、北に綾小路通り、南に三条通り、東に高倉小路、旧郵政省の掲示板より  【参照】遺構図、旧郵政省の掲示板より  【参照】「洛中洛外図屏風」に描かれた曇華院、二条大橋の京都府土木事務所の掲示板より  【参照】「洛中洛外図屏風」に描かれた曇華院の敷甎とみられる部分、二条大橋の京都府土木事務所の掲示板より 【参照】「洛中洛外図屏風」に描かれた曇華院の敷甎とみられる部分、二条大橋の京都府土木事務所の掲示板より |

嵯峨北堀町に尼門跡寺院の嵯峨・曇華院(どんけ-いん/どんげ-いん)がある。曇華とは3000年に一度花開くという優曇華(うどんげ)の花のことであり、花咲く時に聖王が出現するとされた。

曇華院門跡、御所号は竹御所(たけのごしょ、竹之御所)という。京都の7尼門跡寺院のうち、大聖寺門跡、宝鏡寺門跡に次ぎ、3番目の寺格に列せられている。山号は瑞雲山という。 臨在系の単立尼寺、本尊は十一面観世音菩薩。 尼寺霊場の一つ。京都尼寺五山の一つ。 ◆歴史年表 南北朝時代、1380年/暦応年間(1338-1342)/応安-天寿年間(1374-1380/14世紀(1301-1400)後半)、足利義満が、初代・智泉聖通(ちせん-しょうつう)を開基として、三条東洞院の高倉宮(以仁王)御所跡(中京区曇華院前町の東)に、瑞雲山・通玄寺(つうげん-じ)を建立したことに始まる。義満は尼五山の一つとし、年に500石の寺領を与えた。以後、寺は尼僧の禅道場になる。 1380年、通玄寺の仏殿の鍬入れ式には、夢窓疎石(むそう-そせき)の弟子・春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)、絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)、義堂周信(ぎどう -しゅうしん)らが参列した。(『空華日用工夫略集』) 1385年、智泉聖通は、通玄寺の東に東庵(曇華/曇華庵、後の曇華院)を構え隠居する。以後、将軍家息女が住持に就き、足利将軍家の手厚い庇護を受けた。 室町時代、1467年、曇華庵は応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。また、15世紀(1401-1500)後期、通玄寺、曇華庵はともに焼失したという。 1485年、曇華院の修造が始まる。築地塀が築かれた。 1487年、開祖・智泉尼の百年遠忌法要がとり行なわれる。この頃、困窮した。 15世紀(1401-1500)末、通玄寺そのものが「曇華院」と呼ばれていたともいう。 16世紀(1501-1600)初頭、曇華庵、本寺・通玄寺はともに再建される。二寺は合併され、「曇華院」と改称される。観音像を安置した。 1527年、旧3月、火災にあい、仏殿は焼亡を免れた。 1552年、後奈良院(第105代)の皇女・聖秀尼(曇華院20世)が入寺し再興された。 1574年頃、『洛中洛外図屏風』に「どんけいとの」として曇華院の様子が描かれている。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、徳川氏から寺領684石を与えられた。門跡寺院中で最高の石高になった。 江戸時代、1603年、旧12月、焼失した。その後、衰微する。 1671年/延宝年間(1673-1681)/寛文年間(1661-1673)、第111代・後西天皇皇女・大成聖安尼(曇華院24世)が皇女で初めて入寺する。以後、寺を修復し、後に中興の祖とされた。聖安尼は慈受院住持も兼務し、以後、江戸時代には歴代住持が兼務した。以来、曇華院には皇女の入寺が続く。旧来の幕府将軍家の尼寺から皇族の尼寺へと変化する。 1678年、後西院の院旨により復興したという。御殿が建てられ什物も寄進された。 1707年、曇華院は第113代・東山天皇により紫衣(しい/しえ)を贈られる。以後、大聖寺、宝鏡寺と並ぶ特権を有した。 1708年、焼失する。聖安尼により大規模な修復が施された。 1778年、類焼した。 1788年、旧正月、類焼する。その後、再建される。 1807年、第119代・光格天皇の勅許により「竹御所」の御所号を贈られる。 1827年、27世・秀峰尼の死去に伴い無住になった。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、筑地塀がすべて破損する。(『甲子夜話』) 1864年、旧7月、蛤御門の変(禁門の変)で焼失した。その後、数年無住になる。 近代、1868年、神仏分離令により皇女の出家は禁止される。ただ、当院への旧公家からの入寺は近年まで続いた。 1871年/1876年/1872年/1873年、現在地、鹿王院の塔頭・瑞応院(ずいおう-いん)跡地を得て現在地に移り再興された。天龍寺に属した。 1873年、46年間の無住の後、28世・清山慈廉尼が住持になる。 現代、1951年、天龍寺より独立した。 1953年、29世・飛鳥井慈孝の時、境内に曇華院保育園(若松保育園)が開園になる。門跡寺での初例になった。 1975年、旧地(中京区曇華院前町)で、中京郵便局の新築に際して発掘調査が行われる。 ◆智泉 聖通 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の禅尼僧・智泉 聖通(ちせん-しょうつう/しんつう、1309-1388)。女性。智泉聖通尼。父・四辻宮尊雅王(第84代・順徳天皇の孫)。松岩寺善成の娘とも。兄は天龍寺第2世・無極志玄(むごく-しげん、夢窓疎石の高弟)。四辻宮善統親王(鎌倉時代の第84代・順徳天皇の皇子)の孫。四辻善成の姉。足利義満の祖母。石清水八幡宮社家・別当・善法寺了清(通清)に嫁ぐ。1336年、紀良子(きの-よしこ、足利義詮の妻、義満・ 満詮の母)を含め数人の子を産む。後に出家し、夢窓疎石に師事した。晦谷祖曇(まいこく-そどん)により得度する。1374年頃、清水坂に庵を構えた。1380年/1374年-1380年、尼五山・通玄寺(高倉通三条上ル西側)の開基になる。1385年、通玄寺東庵(後の曇華院)を構え隠居した。79歳/80歳。 贈賜紫衣。 ◆足利 義満 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第3代将軍・足利 義満(あしかが-よしみつ、1358-1408)。男性。幼名は春王、法名は道有、道義、法号は鹿苑院。父・2代将軍・義詮、母・紀良子は石清水八幡宮検校善法寺通信の娘、第84代・順徳天皇の玄孫に当たる。1366年、後光厳院より義満の名を賜り改名した。従五位下に叙する。1367年、10歳で将軍職を継ぎ、朝廷内で権力を振い、天皇祭祀の形骸化を謀る。地方の有力守護大名を弾圧し権力を掌握、公武権力共に手にする。1377年より、「花の御所」の築造を始める。夫人・日野素子が女児を産む。その後、亡くす。1378年、室町の「花の御所」に幕府を移す。権大納言に任じられ、従二位。1380年、従五位。1381年、内大臣。1382年、左大臣になる。相国寺を建てた。1383年、源氏長者になる。奨学院、淳和院別当。准三后の宣下を受けた。1384年、右大臣を辞す。1390年、土岐康行の乱により土岐を滅ぼす。1391年、明徳の乱で幕府への反乱を撃破する。1392年、勢力の衰えた南朝を吸収し南北朝を合一、全国統一した。相国寺を建立している。1394年、義持に将軍職を譲り隠居する。実際には太政大臣として政治上の実権を握り続ける。義教が誕生した。1395年、出家して東大寺で受戒し、道義と号した。1398年、北山第を立柱、1399年、大内義弘の謀反を鎮圧した。1401年、北山文化が盛んになり、明の倭寇取締。1402年、明の使僧を北山第に引見する。1403年、明帝より朝貢貿易上の「日本国王源道義」の詔書を受け取る。 1404年より、明との勘合貿易を再開した。北山に大塔建立を計画する。1405年、日野業子が亡くなる。1407年、日野康子を北朝第6代・第100代・後小松天皇の准母となす。1408年、北山第に後小松天皇を迎え、子・義嗣を親王とした。自らの上皇位を目前に急死した。病死とも、暗殺されたともいう。49歳。 臨川院の位牌には「鹿苑院太上(だいじょう)法皇」、相国寺過去帳には「鹿苑院太上天皇」と記されている。義満の、君主の地位を奪取する皇位簒奪(こういさんだつ)とする見方もある。没後、朝廷は「太上天皇」の称号を贈る。だが、幕臣会議で辞退になり、一日太上天皇に終わる。等持院で火葬され、鹿苑院に葬られた。 ◆聖秀尼 室町時代後期-江戸時代前期の禅尼僧・聖秀尼(1552-1623)。詳細不明。女性。蘭渓聖秀女王。 父・第105代・後奈良天皇の皇女。曇華院20世。 墓所は曇華院宮墓地にある。 ◆大成 聖安 江戸時代前期-中期の禅尼僧・大成 聖安(たいせい-せいあん1668-1712)。女性。聖安女王(しょうあん-にょおう)、幼称は館宮(たちのみや)、字は大成、号は黙堂。黙堂聖安女王、清浄観院。父・第111代・後西天皇、母・梅小路定子(ていし、六条局)の第9皇女。1671年/1670年、曇華院に3歳で入寺する。1674年、喝食登壇、1679年/1678年、戒師・松巌寺知堂覚により得度した。1707年、通玄寺住職になり、紫衣を許される。この頃より、慈受院門跡を兼務した。24世・曇華院門跡になり大規模な修復を行う。1708年、大火で曇華院も損害を受け、幕府の援助により復興を果たした。中興の祖といわれた。著は漢詩集『曇華集』。44歳/45歳。 墓は大徳寺・養徳院内曇華院宮墓地にある。 ◆山口 雪渓 江戸時代前期-中期の画家・山口雪渓(やまぐち-せっけい、1644-1732)。詳細不明。男性。名は宗雪、別号は梅庵、白隠。京都の生まれ。室町時代の水墨画に傾倒し、雪舟、牧谿(もっけい)に私淑し雪渓と号した。狩野永納、長谷川左近に学んだともいう。作品に「桜楓図屏風(びょうぶ)」、醍醐寺「桜楓図屏風」、清水寺「涅槃図」など。 88歳/89歳。 ◆玉江 聖珊 江戸時代中期の禅尼僧・玉江 聖珊(1721-1760)。女性。聖珊女王(しょうさん-にょおう)、姫宮と称した。父・第114代・中御門天皇、母・小森頼季の娘(町局)の第1皇女。1722年、曇華院を相続し、1728年、曇華院に入寺、喝食登壇。1731年、得度した。戒師・天龍寺213世の雲崖道岱による。1735年、内親王宣下、二品の称号を受け紫衣を許された。また、1746年、第115代・桜町天皇により色衣(紫衣)の着衣を許された。大成聖安より曇華院を引き継ぎ、26世に就く。編纂『通玄寺志』。39歳。 墓は大徳寺・養徳院内曇華院宮墓地にある。 ◆鶴沢 探索 江戸時代中期-後期の画家・鶴沢 探索(つるさわ-たんさく、?-1797)。詳細不明。男性。名は守煕。父・鶴沢探鯨(たんげい)。狩野派鶴沢家3代。円山応挙(1733-1795)の最初の師ともいう。法眼。作品に興福院障壁画がある。 ◆和宮 親子 内親王 江戸時代後期-近代の皇女・和宮 親子 内親王(かずのみや-ちかこ-ないしんのう、1846-1877)。女性。名は親子、和宮、静寛院宮。京都御所の東、橋本邸の生まれ。父・第120代・仁孝天皇、母・権大納言・橋本実久の娘・経子の第8皇女。第121代・孝明天皇の妹。1848年、3歳で宮中で歳替の儀を行う。孝明天皇の思し召しにより、1851年、6歳で有栖川宮熾仁(ありすがわのみや-たるひと)親王(17歳)と婚約した。1858年、長野主膳は、和宮の降嫁を献策する。1860年、桜田門外の変後、婚約破棄になり、朝幕関係融和のため、公武合体政策により政略結婚として降嫁の話が出る。孝明天皇は当初、反対した。桂宮邸に移る。1861年、内親王宣下、桂宮邸より江戸に出発し、14代将軍・徳川家茂の正室として降嫁した。以後、政局の進展は見られなかった。1862年、婚儀、1866年、家茂没後、落飾して静寛院と称した。この頃、母、夫、兄を相次いで失う。1867年、大政奉還以降、徳川家救済のため朝廷との間で尽力した。1868年、戊辰戦争で熾仁親王は東征大総督になり、江戸城を目指した。和宮は親王宛に江戸城中止を懇願する。1869年、和宮は京都に戻り聖護院を仮殿にした。その後、旧中川宮朝彦親王邸に移り栄御殿と称し、1874年まで過ごした。東京に戻る。1877年、療養地の箱根で亡くなる。墓は芝・増上寺に夫ともに葬られた。32歳。 曇華院に和宮愛用のお多福がある。 ◆尾形 月耕 江戸時代後期-近代の日本画家・尾形 月耕(おがた-げっこう、1859-1920)。男性。別称は名鏡、鏡、旧姓は田井、本名は正之助。江戸の生まれ。師につかず菊池容斎、谷文晁の絵を独学で学ぶ。人力車の蒔絵や輸出向け七宝焼の絵付けをする。1887年前後、「絵入朝野新聞」などの新聞、単行本・雑誌に挿絵・口絵などを制作した。1884年、フェノロサを中心に結成された「鑑画会」に参加し、以降、展覧会、万国博覧会に積極的に出品する。1891年、「日本青年絵画協会」に創立メンバーとして参加した。1898年、日本美術院の創立に参加し正員になる。代表作は「美人花競」「月耕随筆」「山王祭」など。62歳。 風俗を描いた錦絵「月耕漫画」を発刊した。 ◆清山慈廉 近現代の禅尼僧・・清山慈廉(1831-?)。詳細不明。女性。父・庭田重基。1873年、曇華院28 世になった。 ◆飛鳥井 慈孝 近現代の禅尼僧・飛鳥井 慈孝(1898-1994)。詳細不明。女性。良山慈孝。父・飛鳥井恒麿。華族・飛鳥井家(蹴鞠の祖)の出身になる。1957年前後、曇華院29世になる。林丘寺を兼務した。著『慈孝尼公御歌』。96歳。 弟子に三光院(東京都)初代・米田祖栄 がいる。 ◆仏像など ◈本堂に本尊「十一面観世音菩薩」を安置している。平安時代中期-後期の恵心僧都(源信、942-1017)作という。幾度もの火災を逃れてきた。 右に中興開山・智泉聖通像、左に歴代天皇・皇后の位牌(尊牌)、歴代門跡の位牌を祀っている。 ◈「大随求(だいずいく)菩薩坐像」を安置している。本来は真言密教の仏であり、詳細については不明。八臂像であり、万能の仏、智慧・慈悲の力を象徴し、厄災除去、所願成就などの加護がある。 ◈紙本著色「如来荒神像」は、竈を守る神であり永らく庫裡に掲げられていたため煤で黒くなっている。如来の顔を持ち穏やかな表情で、半眼を開く。家内安全、商売繁盛、厄徐などの信仰がある。 ◈「舟乗観音像」がある。 ◆建築 過去に伽藍は9度焼失したという。現在は、山門、本堂、書院、庫裡、鐘楼、鎮守社などが建つ。いずれも、旧境内地(三条東洞院)の建物を移しているともいう。 ◈「本堂」は、近代、明治期(1868-1912)中期に建てられた。旧境内地の建物を移しているという。また、天龍寺塔頭・瑞応院の建物により再建されたともいう。 ◆茶室 茶室「篩月庵(しげつ-あん)」は、本堂の西北にある。天龍寺塔頭・臨川寺より移されたという。 天龍寺の開山・夢窓疎石(1275-1351)は庵「篩月軒」を建てている。 篩月の意味とは、竹薮を通して見た月影が網を張った篩(ふるい)にかけたようだったからという。 ◆庭 ◈本堂南に枯山水式庭園がある。詳細不明。庭面は東西方向に長く、徐々にせりあがる築山、植栽などにより奥行きを出している。苔地の平庭であり、手前の何もない空間を広くとる。かつては、嵐山の借景を取り入れていた。現在は、樹高、開発などにより失われている。庭面の端、右手、西南奥に低い築山、枯滝の石組がある。石組、景石も据えられている。 低木、中木、高木の植栽がある。サカキ、ヒノキ、カシ、カエデ、ツツジ、ハギ、センリョウなどになる。 ◈本堂の西、茶室「篩月庵(しげつ-あん)」の露地庭には、苔地に手水鉢、飛石、織部燈籠、ドウダンツツジなどの植栽がある。 ◈本堂北の中庭に、見事な日光(じっこう)椿・月光(がっこう)椿が植えられている。ほか、乙女椿の植栽もある。 ◈書院西の新書院前にも庭がある。苔地に植栽、燈籠、飛石などがある。 ◆文化財 歴代皇女ゆかりの御所人形、遊戯具類など多数を所蔵する。 ◈江戸時代の「智泉聖通尼像」、室町時代の「智泉聖通尼所用九条袈裟」「智泉聖通尼法衣譲状」「伝智泉聖通尼念持仏」、江戸時代の「大成聖安尼像」「中興通玄大成和尚語録」、大成聖安筆「中興通玄大成和尚曇華集」、江戸時代の大成聖安筆「冬日書懐」などがある。 ◈江戸時代の「花鳥文蒔絵貝桶・合貝」は、第111代・後西天皇(1638-1685)より拝領したという。金地に色鮮やかに王朝が描かれている。 ◈室町時代-江戸時代の「さおがけ地蔵」がある。 ◈歴代皇女ゆかりの遺品として、江戸時代-近代の御所人形「びんぷく立姿」、江戸時代の三折れ人形「皇女御小姓(おこしょう)さん」がある。 ▪第122代・明治天皇母・中山慶子(1836-1907)より寄進の「花笠童子」は頭に花笠の飾りを付け、腹掛けをして左手には団扇を持つ。 ▪「つくね」は3人の童子が小亀に乗る。赤衣の「着衣立雛」がある。「賀茂人形双六」は、夫婦が睦まじく遊ぶ姿を表している。御所人形「島だき童子」などがある。 ▪三折れ人形「おたやんさん」は、江戸時代末期の作による。第120代・仁孝天皇の皇女・和宮(1846-1877)愛用のお多福になる。和宮が江戸幕府第14代将軍 ・徳川家茂(1846-1866)へ降嫁した際に作られた。お多福は頬の部分を高くするように幾度も(7度ほど)作り直させたという。後に、第121代・孝明天皇の女官により曇華院に寄進された。 ▪「次郎左衛門雛じろうさえもん-びな」は、江戸時代前期、1671年に第111代・後西天皇の内親王・大成宮(黙堂聖安女王?)が、曇華院へ入寺時に持参した。男雛は狩衣風の装束で、女雛は小袖姿になっている。手先は作られていない簡素な作りなる。 男雛は当時流行していた次郎左衛門頭になっており、現存する最古の次郎左衛門雛といわれる。この種の雛は、江戸時代中期に京都の人形師・雛屋次郎左衛門が創始した。団子のような丸顔に引目鉤鼻(かぎばな)が特徴であり、源氏物語絵巻に描かれるような顔になっている。雛の本流として流行に左右されず、公家・大名家に好まれたという。 ◈江戸時代の「仏法双六」「嵯峨愛宕名所双六(嵯峨愛宕道中双六)」「伊勢道中名所双六」、「伊賀道中双六」、遊戯具なども数多い。 ◈錦絵「源氏物語」は、江戸時代後期-近代の日本画家・尾形月耕(1859-1920)の作による。現代、2023年に確認された。色鮮やかに描かれている。 ◆障壁画 ◈本堂の室中に、鶴沢探索(?-1797)筆とされる「琴棋書画図」8面がある。過去の焼失を免れ伝えられている。 ◈左右各室に山口雪渓(1644-1732)筆とされる水墨画「弾琴図」4面、「四愛図」残欠16面がある。過去の焼失を免れている。 ◆洛中洛外図屏風 「洛中洛外図屏風」(上杉博物館所蔵)は、安土・桃山時代、1574年頃に織田信長(1534-1582)が上杉謙信(1530-1578)に贈ったと伝えられる。この屏風の右隻のほぼ中央に、「どんけいとの」として曇華院が描かれている。 描かれた風景は、室町時代後期、天文年間(1532-1555)末-永禄年間(1558-1570)前期の1550-1560年代前半とみられる。後奈良院(第105代)の皇女・聖秀尼(蘭渓聖秀女王、1552-1623)が曇華院を再興した頃とみられている。 曇華院は、画面手前の東洞院通と三条通交差点の北東部分に接して描かれている。三条通に面して総門があり、東洞院通側にも小さな門が開く。総門から中に入ると、甎敷(かわらしき、敷甎)の床が格子目状に描かれている。室町時代後期、1527年の火災で曇華院は焼失しており、焼け残ったとされる仏殿とみられる。なお、江戸時代前期、1603年の火災では焼失した。 ◆通玄寺・曇華院 南北朝時代、1380年/暦応年間(1338-1342)/1374年-1380年頃、足利義満は、智泉聖通尼を開基として三条東洞院(中京区)の高倉宮跡に、臨済宗の瑞雲山通玄(つうげん)寺を建立した。尼五山の一つに数えられ、尼僧の禅道場になった。尼僧の住いのために曇華院も建てられている。曇華とは、花名の「優曇華(うどんげ)」のことで、三千年に一度開花し、その時、理想の聖王が出現するとされる。以後、将軍家の息女が住持に就く。 室町時代後期、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し、曇華院に統一されて再興された。その後も、曇華院は焼失しては再興される。江戸時代後期、1864年、蛤御門の変(禁門の変)で焼失する。以後、再興はされず、近代、1871年/1876年に嵯峨に移された。 なお、旧地には、現在も曇華院前町の町名が残る。 ◆優曇華 「優曇華(うどんげ)」の「優曇」とは、サンスクリット語「ウドゥンバラ(uumbara)」の音写で「優曇波羅/優曇鉢」の略になる。インドの想像上の樹木名を意味している。霊瑞、希有と訳する。 仏典では、優曇華(優曇波羅華)は3000年に一度しか花をつけず、花咲く時、転輪聖王(てんりんじょうおう、正法[しょうぼう]により世を治める理想の王)が世に現れるという。 その様に希有な出来事の例として用いられ、仏に出会うことの困難さの比喩表現になる。 ◆竹の御所 嵯峨のこの地は、第76代・近衛天皇中宮・藤原多子(1140-1202)の宮殿跡という。公卿・徳大寺実定(1139-1192)は、待宵の小待従(1121頃-1202)に「ものかはと君がいひけん鳥の音の今朝しもなどか悲しかるらん」「またばこそ深けゆく鐘もつらからめあかぬ別れの鳥の音ぞうき」と交わした。(『平家物語』) 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、室町時代の第105代・後奈良天皇皇女、江戸時代の第111代・後西天皇皇女、江戸時代の第119代光格天皇皇女などが入寺した。 江戸時代後期、1807年、竹御所(竹の御所)の御所号を贈られている。 ◆尼門跡寺院 ◈皇室や公家の女性たちが入寺した尼門跡(あまもんぜき)寺院は、7-8世紀(601-800)に始まる。14-15世紀(1301-1500)に最盛期になり、30数寺が存在した。 鎌倉時代後期、1285年に景愛寺が京都に建立された。尼五山中で寺格が最高とされている。その後、大聖寺、宝鏡寺などの尼寺院が次々に創建される。14世紀(1301-1400)後半の文献から、皇族・将軍家の女性が住持になった尼寺は「比丘尼(びくに)御所」と記される。 近代、1868年の神仏分離令で皇女の出家が禁止される。1871年には比丘尼御所という称号は法律により廃止された。明治期(1868-1912)中期以降は「御由緒(ごゆいしょ)寺院」という呼称が用いられたものの定着しなかった。1941年に、15カ寺の旧比丘尼御所に「尼門跡」という称号を使うことが認められている。その後、衰微し、現在は京都に当寺も含め10カ寺、奈良に3カ寺が残るとされている。 7歳-16歳までに寺に入り、修行、宗教儀式、祭事、作法、御所言葉、和歌・絵巻などの文学も嗜み、後世に伝えてきた。 ◈曇華院は「御宮室(ごぜんしつ)」になる。これは、皇女・王女など皇室の女性が、天皇の猶子になって入室する尼寺を意味した。ほかに、大聖寺(御寺[おてら]御所)、宝鏡寺(百々[どど]御所)、光照院(常盤[ときわ]御所)、霊鑑寺(谷御所)、円照寺(山村御所)、林丘(りんきゅう)寺(音羽御所)、中宮寺(斑鳩[いかるが]御所)などが知られた。 公家(摂関家)出身の女性は「御禅室(ごぜんしつ)」に入室した。慈受院(烏丸[からすま])、三時知恩寺(入江御所)、法華寺(氷室[ひむろ]御所)、瑞竜寺(村雲[むらくも]御所)などが知られた。 ◆発掘調査 平安京左京三条四坊四町(中京区曇華院前町)での発掘調査は、現代、1975年、1977年、1981年、1986年に古代学協会により実施された。1987年には京都文化財団により行われる。 2001年に京都市埋蔵文化財研究所により、元初音中学校敷地(東洞院姉小路南東)内で、発掘調査が行われた。この地は、平安時代末期には、以仁王(もちひとおう、1150-1180)の邸宅「高倉宮」が営まれていた。その後、石清水八幡宮の関係者により、代々伝領され引き継がれた。室町時代以降には臨済宗瑞雲山の通玄寺・曇華院が存在した。 中世(鎌倉時代-室町時代)以前で出土したのは、石組、縦板組の井戸、柱穴、土取り跡とみられる土壙、土地区画とみられる溝、柵列などになる。11世紀後半の井戸遺構、12-14世紀、15-16世紀の井戸、柱穴、溝も見つかっている。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)では、石組、せん組の井戸、大型の土壙を多数検出した。調査区の南西にある井戸・土壙からは、焼土、拳大の礫とともに多量の敷甎(しきせん/しきかわら)が出土した。聖秀尼(1552-1623)の入寺に伴う再興時のものとみられる。一辺24cm前後の正方形で、厚さ3cm前後だった。表面に光沢があるものは仏殿の床に敷かれ、人の行き来、日々の勤行が行なわれていたためとみられる。火を受けて変色している敷甎も多くある。江戸時代前期、1603年の火災時により焼失した、曇華院仏殿のものである可能性が高いとみられている。火災後に井戸、土壙に投棄された敷甎と推察されている。 その後、17世紀(1601-1700)前半に井戸・土壙は、埋没している。 ◆墓 曇華院宮墓地は大徳寺・養徳院内にある。 室町時代中期の養徳院初代・竺英聖瑞(1441?-?)が曇華院住持だったことから、以後の曇華院歴代が養徳院に葬られたという。 ◆年間行事 地蔵盆(8月末)。 *普段は非公開 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『尼門跡寺院の世界』、『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『続・京都史跡事典』、『おんなの旅路 京・奈良の尼寺』、『京の尼寺 こころの旅』、『おんなの史跡を歩く』、『古都の尼寺』、『京都大事典』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都秘蔵の庭』 、『京都の歴史災害』、郵政省の掲示板、「拝観乃手引-令和7年度 第61回京都非公開文化財特別公開」、ウェブサイト「国立国会図書館」、ウェブサイト「高倉宮跡 曇華院跡の調査-京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「洛中洛外図に描かれた甎-京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館発掘ニュース56 2002年10月」、ウェブサイト「日本の文化財を未来へつなぐー曇華院・京都古文化保存協会(特別編)2025年10月24日-三菱UFJ信託銀行 」、ウェブサイト「神殿大観」、ウェブサイト「三光院」、ウェブサイト「『比丘尼御所と三光院』三光院の歴史001-三光院」、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「朝日新聞2024年11月17日」、「朝日新聞2025年10月18日特別号外」、ウェブサイト「Nikkan Sports News」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|