|

|

||

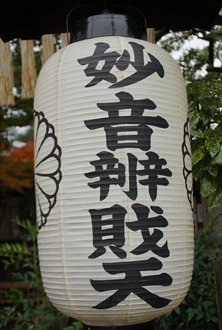

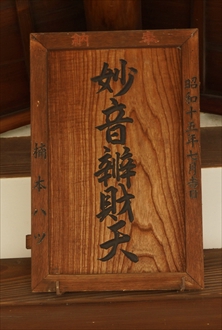

| 出町妙音堂 (妙音弁財天) (京都市上京区) Demachi-myoon-do Temple |

||

| 出町妙音堂 (妙音弁財天) | 出町妙音堂 (妙音弁財天) | |

|

|

|

本堂    本堂  本堂  本堂  絹本着色青龍妙音弁財天画像、説明写真より  本堂に掛けられている蛇の絵、かつて堂守していた画家が奉納したものという。  蛇の瓦  六角堂  六角堂  六角堂  六角堂、花頭窓    豊川だ枳尼真天、豊川稲荷大明神  豊川稲荷大明神  豊川稲荷大明神  豊川稲荷大明神  手水舎  御手洗水は地下水が利用されている。  |

鴨川と高野川が合流する三角州、鴨川に架かる出町橋西詰、青竜町(せいりゅう-ちょう)に出町妙音堂(でまち-みょうおんどう)がある。「妙音堂」、「妙音弁財天」、「伏見御所の弁財天」ともいわれる。正式には「青龍妙音弁財天」という。相国寺の塔頭・大光明寺の飛地境内になる。

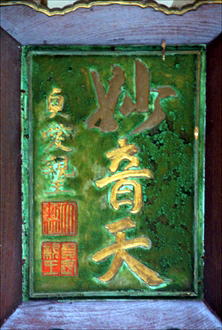

本尊は青龍妙音弁財天画像を安置する。 歌詠、音楽、芸能上達、寿命増益、怨敵退散、財宝満足などの信仰を集める。 京洛七福神めぐり、京都七福神めぐりの一つ、弁財天。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1306年、本尊は、西園寺安寧子(大光明院殿・広儀門院)が、第93代・後伏見天皇女御に輿入れした際に、第二伝の念持仏として持参したものという。 南北朝時代、本尊は北朝初代・光厳天皇(1313-1364)、第110代・光明天皇(1322-1380)、北朝第3代・崇光天皇(1334-1398)に崇敬され、伏見離宮内に祀られてきた。(寺伝) 江戸時代、享保年間(1716-1735)、文化年間(1804-1817)とも、14代・伏見宮貞建(さだたて)親王により、伏見邸が出町北鴨口(河原町今出川下ル東側)に移転になる。それに伴い遷座になる。 19代・貞敬親王(1776-1841)の時、社殿が再建される。市民にも開放になる。 近代、1869年、東京遷都後、宮家も東京移住になる。妙音堂は一時、東京に遷座された。 1901年、かつての信徒の懇請により、旧地に近い現在地に遷され妙音天を祀ったという。相国寺飛地境内として同寺の主管になる。(『坊目誌』) 1922年、郷土史家・田中緑紅(1891-1969)らの京都七福会が、七福神めぐりを勧め、そのひとつ弁財天として人気を博した。 ◆西園寺寧子 鎌倉時代後期-南北朝時代の西園寺寧子(さいおんじ-ねいし/ やすこ、1292-1357)。女性。父・左大臣・西園寺公衡、母・藤原兼子。1306年、女御として持明院統の後伏見上皇(第93代)の後宮に入る。1309年、第95代・花園天皇の准母、従三位に叙せられ、准三后・院号(広義門院)の宣下を受けた。1313年、量仁親王(後の北朝初代・光厳天皇)、1321年、豊仁親王(後の北朝2代・光明天皇)を産む。1318年、大覚寺統の第96代・後醍醐天皇が即位したが、1331年、後醍醐天皇による倒幕計画・元弘の変の責により退位、代わりに量仁親王が光厳天皇として即位し、広義門院は国母となる。だが、1333年、後醍醐天皇の巻き返しにより鎌倉幕府は滅亡、光厳天皇は廃立された。1335年、広義門院の甥・西園寺公宗の持明院統再興は失敗する。1336年、後伏見上皇没後、広義門院は出家した。後醍醐天皇を破った足利尊氏は、今度は光厳上皇を迎え、広義門院は上皇実母としての地位を取り戻した。1339年、広義門院は後伏見上皇の菩提のために大光明寺を創建する。1351年、尊氏・室町幕府勢力は足利直義との対抗上、南朝と講和したため、再び光厳院政・崇光天皇の皇位が廃される。さらに1352年、南朝側は幕府軍を破り京都へ進入、光厳上皇ら北朝側の上皇、皇位継承者を拉致、大和賀名生へ連れ去った。天皇不在になり、幕府は広義門院に再三懇願し、広義門院は上皇代理として伝国詔宣を行う。女性で皇室の出自ではなく治天の君(国王)の座に就いた唯一の例になる。1353年、北朝4代・後光厳天皇へ政務権継承後も、院政により影響を持ち続けた。66歳。 ◆伏見宮貞建親王 江戸時代前期-中期の皇族・伏見宮貞建親王(ふしみのみや-さだたけ-しんのう、1701-1754)。男性。父・邦永(くになが)親王、母・福子(よしこ)内親王(第112代・霊元天皇第5皇女)の第3王子。伏見宮家14代。1708年、第113代・東山天皇の猶子、1709年、親王宣下、貞建と命名される。1715年、元服、兵部卿に任ぜられる。1719年、東山天皇の第1皇女・秋子内親王と結婚。1727年、二品、1754年一品に叙せられる。和歌に優れた。法号は後乾徳院。55歳。 ◆本尊 ◈六角堂に安置の本尊は、鎌倉時代の絹本着色「青龍妙音弁財天画像」を安置している。平安時代の空海(774-835)筆ともいう。西園寺家、伏見家伝来とされる。近代、宮家の東京移転に伴い、地元民の懇請により祀られた。かつて、「伏見御所の弁財天」と呼ばれた。「都三弁財天」(ほかに、比叡山・無動寺、京都御苑・白雲神社)の一つに数えられる。 ◈御前立は、厨子内に弁財天(50cm)が安置されている。 ◆弁財天 弁財(才)天は、古代インドの河神に由来する。ヒンドゥー教の女神・サラスヴァティーは、サンスクリット語で「聖なる河」の名を表わす。川音の連想より音楽神とされる。 日本での弁財天信仰は奈良時代に起こり、京都では江戸時代中期に始まった。水に関わる場所に祀られることが多い。青龍と川、鴨川の関わりも深く、青竜町の町名が残る。地名については、御所の東にあることから、四神の一つ青竜に由来するという。 ◆年間行事 豊川だ枳尼真天初詣(1月1日-15日)、鎮座祭(1月22日)、節分祭(2月節分)、初午祭・豊川稲荷祭(2月午の日)、春季祭(4月22日)、秋季祭・御焚祭(11月27日)。 縁日(毎月14日、22日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『日本地名大辞典 京都府 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都のご利益めぐり』、『京の福神めぐり』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||