|

|

|

| 護浄院 (清荒神) (京都市上京区) Gojo-in Temple |

|

| 護浄院 (清荒神) | 護浄院 (清荒神) |

|

|

安置されているのは左から、弁財天、准胝観世音、不動明王、大聖歓喜天、薬師如来。   延命地蔵尊  清浄水、無垢ノ井  光格天皇胞衣塚  浄蔵の「採燈護摩壇旧跡」 |

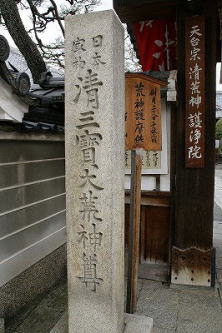

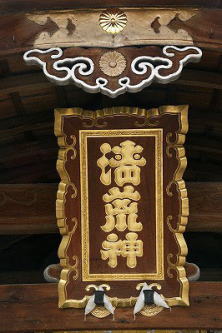

鴨川に架かる荒神橋の西、荒神町に、護浄院(ごじょう-いん)がある。「常施無畏寺(じょうせむい-じ)」、「常施寺(じょうせ-じ)」ともいう。日本最初とされる荒神が祀られ、「清荒神(きよし-こうじん)」、「荒神さん」と親しまれている。 御所巽(東南)の守護神として朝廷との由縁深く、古くより勅願寺になった。 天台宗延暦寺派、本尊は清三宝大荒神尊(三宝大荒神)。 観音堂の准胝観音菩薩は、洛陽三十三観音巡礼第3番札所。京の通称寺霊場第7番、清荒神、三宝荒神。京都七福神の恵比須神、京の七福神の福禄寿がある。 竃神の火伏せ、七難去り・七福招来、境内の第119代・光格天皇胞衣塚に因み安産などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代、771年/772年、第49代・光仁天皇皇子の開成親王(第50代・桓武天皇の兄)が仏門に帰依した。摂津国・勝尾山清師(かちおざん-せいちょうじ、大阪府箕面市)で修業する。その時、鬼神になった荒神が現れた。荒神は八面八臂と化しており、その荒神を守護神として祀ったことに始まるという。これを摸刻して清(きよし、箕面市)に祀ったことに始まるという。(寺伝) 南北朝時代、1390年、歴代第100代・北朝第6代・後小松天皇の勅により、摂津国勝尾山より醒ヶ井高辻(高辻堀川東、下京区)の地に移った。 安土・桃山時代、1600年、第107代・後陽成天皇は、王城の巽(東南)方角の守護のために、豊臣秀吉に命じて僧・乗厳が現在地に移し、「清荒神」と称した。その際に、後陽成天皇自作という如来荒神七体(七体荒神)も合わせて祀られたという。 江戸時代、1681年、第112代・霊元天皇は、本地不動護摩供の不断修行を命じた。 1689年、第113代・東山天皇は、長日護摩供、三千座供養を命じた。 1694年、住持・実誉に僧官が与えられる。東山天皇により「護浄院」と命名される。 1788年、天明の大火により焼失した。 寛永年間(1789-1801)以後、再建されている。 1866年、第121代・孝明天皇の念持仏・千手観音が遷され安置される。 現代、2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆開成 奈良時代の山林修行僧・開成(かいじょう、724-781)。男性。父・第49代・光仁天皇という。765年、摂津勝尾山(大阪府)で善仲・善算に出遭い出家受戒する。両師は草庵を構え「金字大般若経」書写を発願した。両人とも途中で没したため、開成は遺志を継ぎ写経を完成させた。弥勒の出現を願い建てた道場に経を納め、弥勒寺(後の勝尾寺)と名づけたという。自ら本尊の薬師三尊を刻み、八町の寺域を結界し境界に四天王像を埋納し勝尾寺の基礎を固めた。58歳。 勝尾寺初代座主。 ◆光格 天皇 江戸時代中期-後期の第119代・光格 天皇(こうかく-てんのう、1771-1840)。男性。師仁(もろひと)、のち兼仁(ともひと) 。京都の生まれ。父・閑院宮典仁(かんいんのみや-すけひと) 親王(第113代・東山天皇の孫)、母・大江磐代成子(いわしろ-ふさこ)内親王の第6王子。1772年、聖護院宮忠誉法親王の法弟になり、後継者に目された。1779年、第118代・後桃園天皇の死後、皇嗣がなく、養子になり践祚した。10歳で即位する。1788年、京都大火により皇居が炎上し、聖護院に遷幸する。父・典仁親王に太上天皇の尊号を奉上しようとし、1789年、前大納言・中山愛親(なるちか)に命じて先例を調べさせた。鎌倉・室町時代に2例あることを根拠とし、尊号宣下の承認を幕府に求めた。老中・松平定信は皇統を継がない者で尊号を受けるのは皇位を私するとして拒否した 。(尊号一件[事件])。以後、幕府との関係が緊張し、後の尊王思想に影響を与えた。1792年、幕府は、武家伝奏・正親町(おおぎまち)公明、議奏・中山愛親を処罰し、武家伝奏・万里小路(までのこうじ)政房の役を免じた。1794年、第118代・後桃園天皇の第1皇女・欣子(よしこ)内親王が中宮になる。1817年、恵仁親王(第120代・仁孝天皇)に譲位後は、院政を23年間行った。京都で没した。69歳。 朝儀を再興し、古制の復活に努めた。在位中に石清水社・賀茂社の臨時祭を再開した。朝廷内の復古派勢力は拡大し、後の尊王思想に影響を与える。博学で経学を好み、能文、作詩、和歌、音楽、管弦に秀でた。歌集『光格天皇御詠草』、宸筆日記『光格院日記案』がある。没後の1884年、中絶していた諡号再興により、第122代・明治天皇により875年ぶりに父・典仁親王に慶光(きょうこう)天皇の尊号が贈られた。 陵墓は泉涌寺山内の後月輪陵(東山区)になる。 ◆乗厳 安土・桃山時代の僧・乗厳(?-?)。詳細不明。男性。1600年、現在地(上京区)に清荒神を開く。 ◆仏像 ◈本尊の秘仏「清三宝大荒神」は、奈良時代末、771年に、第49代・光仁天皇皇子・開成親王の作という。勝尾山で修行中に摸刻したという。日本最初の三宝荒神として祀ったという。 当初は、摂津国・清澄寺(宝塚市)にあった。その後、室町時代の北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇の勅により、醒ヶ井高辻(醒ヶ井通仏光寺下ル荒神町)に遷された。安土・桃山時代、1600年に第107代・後陽成天皇が王城守護のために現在地に遷した。歴代天皇の国家安泰、五穀豊穣の信仰を集めた。三宝(仏、法、僧)の守護神とされた。 忿怒相の八面三目八臂で岩座上に立つ。火焔付の頭光を背負う。持物は、右第1手-第4手に蓮華、宝弓、鞨鼓(かっこ、打楽器)、三叉戟を持つ。左第1手は施無畏印を結び、ほかは宝箭、輪宝、宝棒を持つ。 御前立は、松久宗琳(1926-1992)作による。 ◈「不動明王」は、平安時代の慈覚大師円仁(794-864)作という。江戸時代前期、1681年に荒神の本地仏として安置したという。 ◈「如来荒神」は、僧・乗巌作という。 ◈「七体荒神」は、江戸時代の第107代・後陽成天皇(1571-1617)作という。 ◈観音堂の「准胝観音菩薩」は江戸時代初期作という。池中より出現したという。六観音の一つながら単独で安置されており、類例は少ないという。あらゆる仏の母とされ、すべての人々を救済するとされる。除災延命、清浄と母性の守護として、女性の守り本尊、子どもを授ける観音の信仰も集めた。蓮台を含めて像高は6尺(1.8m)。 堂内に「佛母准胝尊」の扁額が掲げられている。 ◈弁天堂の厨子内に、「恵比須神」、「福禄寿」、「吉祥天」などが安置されている。近代、明治維新に京都御所、堂上家(とうしょうけ/どうじょうけ、公卿に列することのできる家柄)より遷された。 ◆文化財 ◈「三宝荒神図版木」1面は、江戸時代作の本版木になる。摂津・勝尾寺に出現したとされる鬼神を模り勧請したとみられている。荒神は神仏習合期に、日本で生まれた独自の神であり、修験と結びつき伝播した。 忿怒相の八面三目八臂で岩座上に立つ。火焔付の頭光を背負う。持物は、摺った段階で右第1手-第4手に蓮華、宝弓、鞨鼓(かっこ、打楽器)、三叉戟、左第1手は施無畏印を結び、ほかは宝箭、輪宝、宝棒を持つ。木製。縦27.8×横22㎝。 荒神には竈神・火神としての民間信仰もあった。本版木は、頒布用の護符を摺るために制作されたとみられる。文字「清三宝大荒神」の部分は、取り外しが可能になっている。 ◈「諸御所御祈祷御簡雛形」1冊は、江戸時代後期、1848年作になる。筆・護浄院湛海による。皇室関連所(禁裏、仙洞、皇后、女院、東宮、准后、御居など)に納める祈祷簡(札)の雛形を記している。縦23.7×横16.8㎝。 ◆寺号 寺号の「護浄院」は、江戸時代前期、1694年に、住持・実誉に僧官が与えられた際に、第113代・東山天皇が「御所の浄域を護る」ようにとの意味で命名したという。 ◆荒神 この付近の地名になっている荒神の名の由来は、清荒神に由来する。京都七福神の一つで、火の守護神の信仰がある。 ◆史蹟 ◈第119代・光格天皇(1771-1840)の胞衣塚がある。 ◈平安時代の文章博士・三善清行の子で、修験道の浄蔵(891-964)が護摩を焚いたという「採燈護摩壇旧跡」が境内にある。 ◆名水 「無垢ノ井」がある。 ◆年間行事 節分会(2月3日)、お火焚祭(11月28日)。 荒神護摩供は月例28日。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都歴史案内』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|