|

|

|

| 中京郵便局 (京都市中京区) Nakagyo Post Office |

|

| 中京郵便局 | 中京郵便局 |

|

|

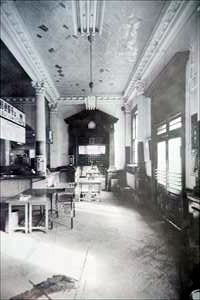

南側  南側 南側 南西角  南側正面    南側正面  南側  南側正面、扉  南側正面、扉  南側、ドーマー窓  南側、ドーマー窓  南側  南東角  「公共建築百選」のプレート、中京郵便局の説明板より 「公共建築百選」のプレート、中京郵便局の説明板より 【参照】旧本館(三条通側)、中京郵便局の説明板より  【参照】旧別館(東洞院側)、中京郵便局の説明板より  【参照】改築前のお客様ルーム内部、中京郵便局の説明板より  【参照】改築前のお客様ルーム内部、中京郵便局の説明板より |

三条通東洞院東入ル北側に、中京郵便局(なかぎょう-ゆうびんきょく)はある。近代での三条通は、東京と直結する経済の中心地だった。周辺は景観重要建築物に指定もされている。 赤煉瓦造の建物で、日本で最も歴史のある郵便局の一つになる。近代の建築家・吉井茂則、三橋四郎が設計した。 ◆歴史年表 近代、1871年、4月、日本の近代郵便制度の創設とともに、当初は西京郵便所として開設された。 1874年、現在地(三条通東洞院菱屋町)に移る。 1875年、1月、「京都郵便局(一等)」と改称した 1879年、新局舎が建設され、洋風木造2階建になる 1887年、4月、京都郵便局と京都電信極が合併により、「京都郵便電信局」になる。 1899年、2月、失火、全焼した。高倉通姉小路角に移転する。 1900年、現在地に現在の赤煉瓦造2階建の新局舎が着工した。 1902年、8月、竣工する。 1903年、4月、京都電話交換局と合併し、「京都郵便局」と改称した。 1949年、2月、「中央郵便局」と改称した。 現代、1973年、改築計画が発表される。 1974年、一時は局舎の取壊しが決定する。その後、保存の気運が起こり、新局舎は移転(中京区西ノ京星池町)した。 1976年、煉瓦造の外壁を現状保存し、新築工事に着手する。 1978年、3月、竣工した。 1986年、6月、京都市登録有形文化財に指定された。 1998年、旧・建設省の設立50周年を記念した「公共建築百選」の一つに選定される。 ◆吉井 茂則 江戸時代後期-近代の建築家・官僚・吉井 茂則(よしい-しげのり、1857-1930)。男性。高知県生まれ。士族・吉井茂基の2男、大阪府権大参事・吉井正澄の養子。1883年、工部大学校造家学科(現在の東京大学工学部建築学科)を卒業後、鉄道省、逓信省営繕課技師・鉄道技師などを歴任した。1887年、逓信省に入省する。1890年、帝国仮議事堂をドイツ人建築家・アドルフ・ステヒミューラーと共同設計し竣工した。1897年、従五位を叙される。1902年、三橋四郎と共同設計し、中京郵便局旧京都郵便電信局を竣工した。1909年、 従四位に叙された。工学博士。正四位勲三等に叙される。 作品として、大阪駅2代目駅舎(1900年)、中京郵便局(1902年)、 逓信省仮庁舎、本庁舎(共同設計・内田四郎、1909年)、嵯峨嵐山駅舎(旧)嵯峨駅舎)などがある。 ◆三橋 四郎 江戸時代後期-近代の建築家・官僚・三橋 四郎(みつはし-しろう、1867-1915)。男性。江戸に生まれる。幕臣・ 鈴木庸正の4男。1893年、帝国大学工科大学造家学科(後の建築学科)を卒業し、陸軍省に入る。1898年、逓信省技師になり、郵便局舎の建築に関わる。1906年、東京市技師になり、営繕課長になる。1908年、東京市を退職し、三橋建築事務所を東京に開設する。1915年、ウラジオストックで亡くなる。著『和洋改良大建築学』、48歳。 外務省の嘱託として多くの領事館を手掛けた。鉄網コンクリート工法を考案した。主な現存作品は、旧赤間関郵便電信局(下関南部町郵便局、1900年)、旧京都郵便電信局(中京郵便局、1902年)、東京商船大学天体観測所(1903年)、吉林領事館(1909年)、牛荘領事館(1912年)、奉天総領事館(1912年)など。 ◆建築 近代、1902年に中京郵便局は建築された。外観はネオルネサンス・リバイバル様式であり、煉瓦造2階建、屋根は天然スレート葺、上部を銅板葺きのマンサード屋根(外側4面寄棟2段勾配屋根)にしていた。屋根には、ドーマー窓(明り採り、外気導入)が設けられている。石積基壇、角部、窓周りには交互に形状の異なる白い御影石を貼り、赤煉瓦と2色で対比している。平面は「ロ」の字型であり、中庭が設けられていた。南側中央に2本の柱を持つ小さな屋根付の入口があり、ファサード(建物正面)の対称性を強調している。窓上の子庇も石製による。アーチ、三角の破風を用いている。屋根の端部には、銅製の装飾が取り付けられている。 当初は全面建替、保存の論争があった。1976-1978年の保存工事では、煉瓦造の外壁を残し、内部のみを新築するファサード保存(建築物の正面部分だけを保存する)により改築された。このため、外壁を鉄骨支柱で支え、構造体は鉄筋コンクリート造に建て替えた。日本初の画期的な実施例になった。 設計は逓信省(共同設計・吉井茂則・三橋四郎)、施工は安藤組による。鉄筋コンクリート造(一部鉄筋鉄骨コンクリート造)、地下1階内部は地上3階建(外観は2階建)、延べ床面積9700㎡。 保存外壁は南側(三条通側)の煉瓦壁は全面、西側(東洞院側)の煉瓦壁は3分の2、東側の煉瓦壁は3分の1、屋根周りは復元再生された。なお、入口の床面は当初に比べ低くなっている。 1986年に京都市登録有形文化財、周辺は景観重要建築物にも指定もされている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 中京郵便局の説明板、京都市の案内板、『京都大事典』、『京都の洋館』、『京都のモダニズム建築』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|