|

|

|

| * | |

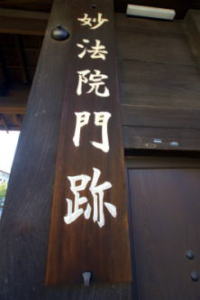

| 妙法院 (京都市東山区) Myoho-in Temple |

|

| 妙法院 | 妙法院 |

|

|

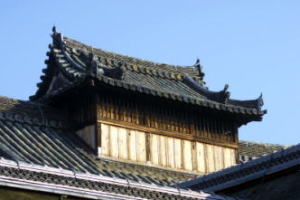

通用門   唐門   大玄関(重文)  玄関(重文)    庫裏(国宝)  庫裏の屋根上の小棟、煙出しに使われた。  庫裏(国宝)  本堂(普賢堂)  本堂(普賢堂)、木造普賢菩薩騎象像   本堂(普賢堂)、赤砂、普賢菩薩を祀る堂の周囲に敷くという。   宸殿、近代、1898年に建立。  宸殿  宸殿  龍華堂(宝物庫)  寺務所  白龍弁財天  七卿落碑「七卿西竄記念碑」  宝篋印塔  |

東大路通に面して妙法院(みょうほう-いん)はある。「皇后門跡」「皇居門跡」「新日吉(いまひえ)門跡」「大仏門跡」ともいわれる。江戸時代末期までは法親王が歴代の住持となっていた。山号は南叡山という。 天台宗山門派、本尊は普賢菩薩。 三十三間堂の本坊、天台三門跡(ほかに梶井門跡、青蓮院門跡)の一つ。天台宗京都五箇室門跡(ほかに青蓮院、三千院、曼殊院、毘沙門堂)の一つ。 神仏霊場会第119番、京都第39番。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代-平安時代の天台宗開祖・最澄(767-822)の創建によるともいう。(寺伝) また、奈良時代末期-平安時代、延暦年間(782-805)、延暦寺三千坊の一つとして草創されたともいう。本坊は比叡山西塔にあり、里坊が洛中にあったともいう。(『頂要略』) また、平安時代、比叡山西塔にあり、円仁弟子の西塔院主・恵亮(812-860)に始まり、本覚院と称したという。天台座主・快修(第52、54世、権中納言藤原俊忠子)の時、妙法院綾小路坊(東山綾小路)と呼ばれた。また、比叡山の宝憧院に始まるともいう。12世紀(1101-1200)後半、天台座主・快修は宝憧院検校で修験道者であり、西塔の自坊の本覚院を妙法院と別称していた。これらを一つとして恵亮により開祖されたという。 1160年/1159年、比叡山妙法院の昌雲(快修の甥)により引き継がれ、法住寺殿に接して里坊を開いたことに始まるともいう。その際に、第77代・後白河上皇が創建した、新日吉神社の検校職を昌雲が任じられたという。以後、新日吉神社は妙法院の管轄に入る。 平安時代末期、後白河法皇を初祖とする新日吉御所(現在地)から綾小路御所(下京区祇園社南付近)を経て、現在地へ再び戻ったともいう。 鎌倉時代、1202年、昌雲の甥・実全が天台座主になり、妙法院と号した。綾小路小坂(東山区祇園町南側)に住房を置いた。「綾小路房」「綾小路御所」「綾小路小坂殿」「綾小路宮」などと呼ばれた。 1227年、尊性法親王(綾小路宮)の入寺以来、天台三門跡の一つになる。 1291年、後白河法皇百回忌供養は、妙法院門主・尊教が三十三間堂において勤修した。以後、50年ごとの聖忌供養は妙法院門主が行うことが慣例になる。 南北朝時代、1340年、亮性法親王が門主の時、武将で婆娑羅(ばさら)で知られた近江守護職・佐々木導誉の若党らが、境内の紅葉の枝を無断で折り対立が生じた。道誉の軍勢300騎が里坊・綾小路坊を焼討したという。(『中院一品記』『太平記』巻21) 室町時代、1465年、比叡山による本願寺破却の際には、妙法院門跡の口入により仏光寺(下京区)の破却は免れた。(「仏光寺文書」)。仏光寺10代・唯了以来、得度、受戒は妙法院で行われていた。 1468年/1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)の東軍の攻撃により焼失し、一時、比叡山に避難した。 中世後半(室町時代)、比叡山の妙法院本坊は東山綾小路に移り、この地の勝安養院が妙法院と呼ばれ、祇園社と鴨川の間に位置したともいう。 安土・桃山時代、1595年、豊臣秀吉による方広寺の大仏殿建立に伴い、妙法院は大仏経堂とされ、大仏殿境内(現在地)に移転させられた。方広寺大仏開眼のための千僧供養では、管理責任者に妙法院門跡が任じられる。経堂は会場になり、現在の庫裡が建てられ賄に使われる。供養料1600石が寄進された。 1598年、秀吉没後、その遺品が神宝殿に納められている。 1599年、秀吉が葬られた豊国廟での祭式に、祭祀の監として妙法院常胤法親王が任じられる。その後、諸宗の僧を集めた月忌毎の斎会が妙法院で催される。 江戸時代、1603年、大書院が建立されたともいう。(瓦銘) 1604年以前、庫裡が建立され、瓦葺になったともいう。(瓦銘) 1614年まで、毎月、千僧供養が営まれていた。 1615年、豊臣家廃絶後、現在地に移る。徳川家康により妙法院管理下(直轄支配)になる。新日吉神社、蓮華王院(三十三間堂)、後白河法皇御影堂、方広寺大仏殿が置かれた。豊国社の寺地は妙法院に与えられる。妙法院門主が方広寺住職を兼務した。門主・常胤は、豊国神社の秀吉の遺品、神宮寺を妙法院に移した。神宝殿の秀吉遺品は方広寺に移され、結果的に妙法院の管理下に置かれた。 76世天台座主・尊性法親王(1602-1651)が妙法院から就き、梶井、青蓮院と並ぶ天台有力門跡になる。所領も畿内33カ国65カ所に及んだ。 1616年、家康は「豊公遺宝」を寄進した。 1617年、検地改めにより妙法院は1983石1斗8升2合、門前町地は101町に及ぶ。 寛文年間(1661-1673)、比叡山西塔東谷・常住金剛院護摩堂が移された。 1662年、寛文の地震で坊舎が倒壊した。(『殿中日記』) 1692年、妙法院の三河山の地を借り、智積院の学寮が建てられる。 1697年、秀吉百回忌が催された。 1708年、御所炎上では、第112代・霊元上皇の仮御所になり一時避難した。(『坊目誌』)。妙法院よりの借地が智積院所有になる。 1741年、後白河法皇550回聖忌供養が妙法院で催される。 1787年、絵師・円山応挙、伊藤若冲が度々訪れる。 1788年、天明の大火の際は、第119代・光格天皇皇后が一時避難したともいう。(『坊目誌』)。ただ、皇后ではなく女一宮だったともいう。 1791年、後白河法皇600年聖忌供養が催される。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、筑地塀が破損した。(『甲子夜話』) 1841年、後白河法皇650年聖忌供養が催された。 1863年、八月十八日の政変(七卿落ち)で、公武合体派による権力奪取により京都を追われた三条実美ら七卿、長州藩士らの尊攘派は、妙法院宸殿で最後の夜を過ごした。翌日早朝、雨中、久坂玄瑞らに付き添われ長州へ都落ちした。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、新日吉神社が分離した。豊国廟は神祇官に引き継がれる。方広寺は独立する。管理してきた後白河院陵も宮内省に移管になる。寺域の大半が上知になる。このため、寺運は衰微する。第122代・明治天皇が行幸する。 1871年/1870年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。 1871年、有栖川宮威仁親王は妙法院相続の内約を解かれる。 1875年、妙法院境内地は上知により22万坪より2万坪に減じた。 1876年、宮内省より賜金が下付されるようになる。 1880年、明治天皇が再度行幸した。 1885年/1886年、旧門跡は復称をゆるされる。 1897年、宸殿は京都府の療病院に使われている。 1898年、豊臣秀吉三百年祭は盛大に催される。桃山城跡、太閤坦、豊国神社、妙法院、高台寺、耳塚、智積院などゆかりの社寺などで法要、献茶式、大茶会などが催された。 日露戦争(1904-1905)後、山内は一時、ロシア兵捕虜の収容施設になる。のちに捕虜は伏見俘虜収容所に移された。 1918年、庫裡を半解体修理した。 現代、1954年、財政逼迫し庭園積翆園の大部分を売却する。 1976年、妙法院、三十三間堂の整備が終わる。 2020年-2027年、大庫裡の大修理が行われる。 2022年、豊臣秀吉の千僧供養時の竈跡とみられる遺構10基が、大庫裡敷地の発掘調査で確認されたと発表された。 ◆恵亮 平安時代前期の天台宗の僧・恵亮(えりょう、812/802-860)。男性。大楽大師。信濃国(長野県)の生まれ。比叡山の義真から戒を受け、円澄に師事する。定心院十禅師、惣持院十四僧、円仁から三部大法の灌頂を受けた。惟仁親王(第56代・清和天皇)を護持した。859年、西塔宝幢院の検校になった。49/59歳。 ◆昌雲 平安時代後期-鎌倉時代前期の妙法院の天台宗の僧・昌雲(?-1191)。男性。父・藤原氏、御子左家(みこひだりけ)の公卿で歌人・藤原忠成(1073-1123)。天台座主・快修の甥。比叡山・本覚院(妙法院)に住した。後白河上皇の信篤く上皇が帰依し、その護持僧になった。1160年、新日吉神社の初代検校職を務めたという。 ◆実全 平安時代後期-鎌倉時代前期の天台宗の僧・実全(じつぜん、1140/1141-1221)。男性。綾小路座主。父・徳大寺公能(きんよし)、昌雲の甥。比叡山の昌雲に学ぶ。恵淵より灌頂を受けた。宝幢院検校、日吉社別当、妙法院門跡、1202年、天台座主になり、妙法院と号した。綾小路小坂に住房を置いた。81/82歳。 ◆尊性 法親王 鎌倉時代前期-中期の18代門主・尊性 法親王(そんしょう-ほうしんのう、1194-1239)。男性。父・後高倉院の第1皇子、第86代・後堀河天皇らの同母兄、綾小路宮と号した。1209年、出家し、一身阿闍梨権大僧都となり、1221年、法親王、1227年、天台座主、四天王寺別当にも就いた。50歳。 ◆狩野 光信 安土・桃山時代-江戸時代前期の狩野派絵師・狩野 光信(かのう-みつのぶ、1565/1561-1608)。男性。幼名は四郎次郎、源四郎、後に右京進。狩野永徳の長男。織田信長に仕え、父・永徳とともに安土城の障壁画を描く。豊臣秀吉にも仕えた。1590年、狩野派の指導者となる。肥前国名護屋城、伏見城などの障壁画を作成した。大和絵の手法を取り入れ、優美繊細な画風を確立し、花鳥画に優れた。長谷川派との親和を図り、風俗画にも取り組んだ。遺作は少ない。44/48歳。 ◆妙法院宮 真仁 法親王 江戸時代中期-後期の妙法院宮 真仁 法親王(みょうほういんのみや-まさひと/しんじん-ほっしんのう、1767-1805)。男性。幼称は時宮、諱は周翰。父・閑院宮典仁親王(慶光天皇)の第5子。第119代・光格天皇の実兄。尭恭法親王の資になり、2歳で妙法院を継ぐ。11歳で、第116代・桃園天皇の猶子になる。19歳で天台座主になり、一品に叙せられる。28歳で座主の任を退いた。1801年、本居宣長の上京に尽力した。38歳。 漢学を村瀬拷亭、書を岡本保考、和歌を小沢蘆庵に学ぶ。詩書画を能くし、入江昌喜に命じ、『万葉類葉抄補闕』を作らせる。茶会・席画・詩会・歌会・遠雄を催した。円山応挙、松村呉春らを支援した。 ◆呉春 江戸時代中期-後期の画家・呉春(ごしゅん、1752-1811)。男性。松村豊昌、字は裕甫、号は月渓など。父・京都の金座年寄役松村匡程の長男。当初は家業を継ぐ。大西酔月に画を学ぶ。後に与謝蕪村門人になり俳諧、画を学ぶ。1781年、妻、父没後、摂津の池田で剃髪、1782年、呉春と改名した。1789年頃、京都に戻り、円山応挙に近づく。1787年、応挙一門による但馬・大乗寺の襖絵制作に参加し、「群山露頂図」を描く。大通寺に葬られ、のち金福寺に改葬された。一門は四条派と呼ばれた。南画様式に円山派の画法を取り入れた。大乗寺襖絵「耕作図」など。60歳。 ◆三崎 良泉 近現代の天台宗の僧・三崎良泉(みさき-りょうせん、1892-1976)。男性。大無礙光院。 福井県の生まれ。1918年、埼玉・吉祥寺35世になり復興する。天台宗宗務総長、1941年、金峰山寺住職になった。1947年、妙法院門跡47世になり、宗機顧問を歴任した。1956年-1964年、実施された文化観光施設税(文観税)に対し、「京都古文化保存協会」副理事長として反対の先頭に立つ。1963年、「仏教クラブ」初代会長になった。1965年より、京都古文化保存協会理事長の時、拝観料を文化財の修理に充てる目的で、寺社特別公開(現在の京都非公開文化財特別公開)を始める。84歳。 大僧正。後期大乗仏教思想の本覚思想の研究者としても知られた。 ◆妙法院門跡 妙法院は、平安時代後期-鎌倉時代前期の後白河法皇(第77代、1127-1192)を中興としており、法皇との関わりが深い。 前身はかつて比叡山にあり、初代は伝教大師・最澄としている。2代は慈覚大師円仁、3代は惠亮和尚、11代相命の時、初めて妙法院と名乗る。13代は快修、14代の俊圓の時、綾小路に移す。15代に後白河院行眞としている。また、16代の昌雲僧正は新日吉社荘園、法住寺を下付された。法皇と昌雲の関係以来、門跡になったとして、以後、法皇を1世とし綾小路門跡(後に新日吉門跡)と称した。 鎌倉時代中期、1291年、後白河法皇百日忌には、後深草上皇は院宣を下し、妙法院尊教大僧正により法会が修された。以後今日まで、三十三間堂の開山忌に妙法院門主が修することが慣例になっている。法住寺に隣接している後白河法皇陵墓では、妙法院が誦経奉拝している。また、陵墓に隣接して歴代門主の墓がある。 ◆妙法院・本覚院 妙法院は本覚院の別号とする説のほか、妙法院は本覚院より別れた、逆に本覚院が妙法院から別れたとの説もある。 ◆照高院 照高院は、豊臣秀吉の信厚かった天台僧・道証が妙法院(京都国立博物館付近)に開基し、方広寺を管理した。だが、江戸時代前期、1614年の方広寺鐘銘事件にともない廃される。 1619年、第107代・後陽成天皇の弟・興意法親王(1576-1620)が、伏見城の建物を移し、北白川外山町付近に再建する。その後、聖護院門主の退隠所となる。雪輪御所とも呼ばれ、紋章に雪輪菊を用いた。 近代、伏見宮邦家親王第13王子で最後の門主になった智成法親王(1856-1872)は還俗し、白川宮と称した。宮家の東京移転に伴い堂舎は壊された。 ◆仏像 ◈「普賢菩薩騎象像」(140㎝)(重文)は、平安時代-鎌倉時代作になる。普賢堂(本堂)の本尊になる。蓮華法院東、後白河法皇墓堂の法華堂本尊ともいわれている。六牙の白象に乗る普賢菩薩は、法華経を護持する者を守護すると説かれた。(「普賢菩薩勧発品」)。女人往生により女性の信仰を集めた。 菩薩は、蓮華座上に右足を上にして結跏趺坐、合掌する。理知的、端正な表情をする。平安時代-鎌倉時代(藤原時代、13世紀とも)の釈迦三尊脇侍ではなく、独尊像として安置されるのは珍しいという。 木造、ヒノキ材、寄木造、漆箔、彩色。 ◈本堂の「千手観世音菩薩坐像」(334.8㎝)(国宝)は、鎌倉時代作、最晩年の湛慶作になる。木造、漆箔、玉眼。左右に四天王像が控えている。 ◈大黒堂に「大黒天」を安置する。 ◈「不動明王立像」は、護摩堂(内仏殿)護摩堂の本尊になる。平安時代前期、897年作になる。天台最古という。左足の踵が上がり、風を受けて膝の部分が露出し、踏み出す瞬間をとらえたものという。比叡山南谷・無動寺本尊を模したとも、遷されたともいう。 ◈「千手観世音菩薩」は、護摩堂(内仏殿)に安置されている。後白河法皇の念持仏という。 ◈阿弥陀堂に「阿弥陀三尊(阿弥陀如来、勢至菩薩、観音菩薩)」を安置する。 ◆建築 表門、唐門、門番所、玄関、宸殿、大書院、白書院、聖天堂、玉座、御座之間、普賢堂(本堂)、生白楼、内仏堂、阿弥陀堂、大黒堂、竜華堂、護摩堂、瑞龍殿、庫裡、新館庫裡、寺務所、門番所、収蔵庫、土蔵などが建つ。 ◈「唐門」は、江戸時代中期、1730年以前の建立ともいう。江戸時代中期、新日吉社の祭礼の際には、神幸拝所が置かれた。四脚門、切妻造、杮葺。 ◈「大玄関」(重文)は、江戸時代前期、1619年(1620年とも)、第108代・後水尾天皇中宮東福門院(徳川秀忠女)入内の時に、造営された女御御所を移したという。書院造で、桃山時代過渡期の様式を残している。3室ある。7間4面。入母屋造、杮葺、大小2つの唐破風屋根の式台。 ◈「大書院(おおしょいん)」(重文)は、第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(徳川秀忠女)の旧殿(女御御殿常御殿)を、江戸時代前期、1619年/1620年に移したともいう。異説もあり、豊臣秀頼による照高院御殿の比定説もある。江戸時代初期に建てられ、桃山建築様式書院になる。また、典型的な宮室建築であり、正面より側面が大きい。4室からなる。一之間は書院で、床、棚、付書院、帳台構がある。南面正面に広縁がある。入母屋造、杮葺。 ◈「宸殿(しんでん)」は、近代、1898年に建立された。3室あり、中央に本尊・阿弥陀如来像、歴代天皇、皇后、中宮の位牌が祀られている。これらの位牌は、般舟三昧院(はんじゅざんまいいん、千本今出川)より遷されたという。入母屋造、桧皮葺。 旧宸殿では、江戸時代後期、1863年、「八月十八日の政変(七卿落ち)」により、公武合体派による権力奪取により京都を追われた三条実美ら七卿、長州藩士らの尊攘派は、最後の夜を過ごしその後「都落ち」した。近代、1872年に、京都府療病院に提供された。 ◈「大庫裡」(国宝)は、豊臣秀吉により、安土・桃山時代、1595年、大仏の千僧供養の際に建てられた。国宝の庫裡は数少ない。大仏殿落成の際の千僧供養饗厨房として使われたという。庫裏としては最大級の建造物という。現代、2020年-2027年に半解体修理が行われた。 内部は土間、板間、座敷の3部分があり、土間と板間部分は天井板を張らず、貫や梁などの構造材を見せる。土間部分は以前はさらに広かったという。方広寺での千僧供養に集まった僧の食事はここで調理されたという。 屋根の煙り出しは二つある。大棟上、自然木によって梁材を組んでいる。正面破風に猪目縣魚がある。庫裡としてはほかに類を見ない格式高い意匠が施されている。 11間12間。桁行21.7m、梁間23.69m、棟高17.89m。入母屋造、妻入正面に唐破風造の玄関、ヒノキ材、もとは檜皮葺、現在は本瓦葺。 ◈「普賢堂(本堂)」(重文)は、江戸時代中期、1799年に建立された。現代、2010年に修復され、本尊背後の壁面に画家・石踊達哉の蓮が描かれた。正面は桟唐戸観音開き、花頭窓がある。3間4面、間口7.1m、奥行き8.9m。二重宝形造、本瓦葺(二層瓦葺)。 ◈「護摩堂」は、かつては比叡山西塔東谷の常住金剛院を前身として、17世紀(1601-1700)に移築された。その後、江戸時代中期、1723年に改築されている。また、豊臣秀吉の建立により、不動明王を安置したともいう。宝形造、瓦葺、3間2間。 ◈「白書院」は、安土・桃山時代-江戸時代、17世紀に建立された。一の間(13畳半)、二の間(17畳半)、ほか1室(5畳)がある。数寄屋造風、単層、切妻造、桟瓦葺。 ◈「御座之間」は、門跡の日常の間になる。3室あり、床の間、違棚がある。 ◈「玉座(玉座之間)」は、近代、1868年、1880年に第122代・明治天皇の行幸に際して休憩所になった。 ◈「瑞龍殿」は、現代、2000年に改築された。上下の和室(30畳)がある。 ◆庭園 ◈「南庭(奥庭園)」は大書院南にある。池泉回遊式の小庭(30坪、99㎡)になる。かつては大池泉の庭園があった。現代、1954年に大半は売却され、現在の積翆園に残されている。 伏見城の内庭を縮小して移したという。江戸時代前期、1660年代に文献初例があり、舟遊び、月見、花見、雪見、茶会なども行われていた。その後、改修されている。東山を借景とし、瓢箪池に楠の化石(青石)という石橋が架かる。石組、苔、ツツジの丸刈込による。 ◈「御座之間庭園」は、御座之間の東にある。池泉鑑賞式庭園であり、南北に細長い池があり、3つの枯滝組がある。池には切石橋が架けられている。植栽は刈込が多い。縁側左に「瑪瑙(めのう)の手水鉢」があり、白色大理石に横穴を穿つ。 ◆文化財 ◈「ポルトガル国印度副王信書」(羊皮紙・国宝)は、安土・桃山時代、1588年にインド半島西岸、ポルトガル領ゴアのインド副王ドゥアルテ・デ・メネーゼスから豊臣秀吉に宛てた書簡(外交文書)になる。ゴアに滞在していたイエズス会宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノ巡察師が信書を託され、1590年、天正遣欧使節の日本への帰国にともない来日持参した。一行は、翌1591年に鳥羽から入り、聚楽第の秀吉に届けた。 秀吉はキリスト教に対して当初は寛容だった。その後、1587年に伴天連追放令を発した。その翌年に送られた当信書は、この時点でイエズス会宣教師の布教が、秀吉の保護により行われているとして謝辞を述べている。1597年、秀吉は、日本二十六聖人の殉教にみられるような弾圧を強めた。 信書は、豊臣家滅亡後、江戸時代前期、1615年、秀吉を祀っていた豊国廟破却の際に妙法院に移管された。文書冒頭に秀吉の桐の紋章が入る。羊皮紙製、極彩色、縦60.6㎝、横76.4㎝。 ◈安土・桃山時代、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)の契機になった「朝鮮王李昖信書」。 ◈鎌倉時代の絹本著色「後白河法皇御像」1幅(重文)は、法衣、袈裟姿で念珠、経巻を持つ。寿像とみられている。東京国立博物館寄託。 ◈「内証仏法相承血脈譜」(重文)は、最澄が唐で伝授された仏法の正当性について、平安時代前期、820年に嵯峨天皇に上進したものの、平安時代後期の古写本になる。 ◈室町時代北朝第6代、歴代第100代・「後小松天皇宸翰消息」(重文)。 ◈室町時代の「日吉山王曼荼羅図」。 ◈鎌倉時代の「胎蔵界曼荼羅図」。 ◈明皇帝神宗が、安土・桃山時代、1596年に秀吉に頒賜したとみられる冠服「麒麟文円領常服」。 ◈安土・桃山時代の高台寺蒔絵「秋草蒔絵文台」(重文)。 ◈秀吉が大政所に宛てた消息文、醍醐の花見に使われたという瓢(ひさご、7升、12.6ℓ)。 ◆障壁画など ◈大玄関一之間に狩野光信筆という「唐子遊図衝立」(重文)。 ◈大書院一之間「唐人物画」(重文)、「唐美人図」「群仙図」「老松図」、二之間「四季花鳥図」14面(重文)、三之間に「松に竹図」、四之間に「秋草図」12面の障壁画など安土・桃山時代の狩野永徳、光信、孝信筆の障壁画58面があり、作者が特定されていないものもある。 ◈白書院に狩野山楽筆衝立「黒駒図」は、金地著色板地に描く。一之間に松村呉春筆、紙本墨画淡彩「山水図」10面(京都市指定有形文化財)は、山間の渓流を描く。襖6面、違棚壁貼図4面からなる。江戸時代、寛政年間(1789-1801)作とみられ、写生画転向後の代表作になる。 前川文嶺筆墨画「山水図」。違棚戸袋に住吉如慶筆という「花卉図」4面。二の間に僧月僊筆の淡彩障壁画「群仙図」11面がある。真仁法親王の依頼による。 障子腰貼付絵「果実と花卉図」は円山応挙筆ともいう。 「鶏図」は、円山応挙筆ともいう。竹、二羽の鶏、雛が描かれている。 「貼交六曲屏風四双」は、扇面、団扇、色紙などを仕立てている。海北友松、狩野松栄、常信、周信、俵屋宗達などが見られる。 ◈御座の間に、僧月僊の淡彩「山水人物図」、円山応挙・呉春筆とされる「山水花鳥図」、長沢芦雪も描いている。 ◈玉座之間に僧月僊の障壁画がある。 ◈普賢堂に、石踊達哉(1945-)筆、現代、2010年作の来迎壁画「清浄蓮華」。 ◈瑞龍殿に、石踊達哉筆、2014年作の装画がある。 ◆八月一八日の政変 江戸時代後期、幕末、1863年旧5月20日深夜、御所・猿ヶ辻付近で公武合体派の公卿・姉小路公知が何者かに暗殺された。犯人は薩摩の田中新兵衛とされ自害する。事件の詳細は不明とされている。 旧6月17日、東山の翠紅館茶室・送陽亭に長州・桂小五郎、久米目の神官・真木和泉らが集い、天皇の大和、伊勢行幸により、天皇親政の樹立、倒幕に追い込む計画を練る。これに呼応し、吉村寅太郎らの天誅組が大和国で挙兵する。 薩摩藩は京都守護職・松平容保、公卿・中川宮らと連携し、直前に行幸を阻止した。天誅組は幕府軍追討により壊滅する。さらに、長州寄りの公卿・三条実美ら7人を追放、公卿と長州藩は長州に追われる。 江戸時代末期、妙法院は土佐公の宿舎になっていた。公武合体派に敗れた公卿、三条実美、三条西季知、東久世通禧ら7人は、妙法院宸殿で最後の夜を過ごし「都落ち」した。雨中、岩国藩主・吉川経幹以下600人、総勢2000人が長州に向かった。長州藩に下り再起を図る。 事件は、翌1864年の禁門の変(蛤御門の変)に発展し、幕府軍に長州藩は敗北する。 ◆幕末の京都の推移 江戸時代後期、1853年、アメリカ合衆国のペリーは浦賀に来航する。1854年、「日米和親条約」が締結され、下田、箱館が開港になる。1856年、初代領事・ハリスが着任し、1857年、13代将軍・徳川家定に謁見した。幕府は、通商条約締結のために、老中・堀田正睦を上洛させ、第121代・孝明天皇の勅許を得ようとした。だが、天皇は尊攘論者であり、多くの公卿も反対したため勅許は得られなかった。 将軍・家定に後継はなく、次期将軍候補をめぐる対立も起きた。一橋慶喜派の徳川斉昭、紀伊慶福(家茂)派の井伊直弼が拮抗する。1858年に直弼は大老になり、慶福を14代将軍に内定させ、一橋派を弾圧した。日米修好通商条約は勅許がないままに調印する。1858年-1859年、直弼は安政の大獄により尊攘派を弾圧する。1860年、直弼は桜田門外の変で暗殺された。幕府は、起死回生のために朝廷に攘夷決行と引き換えに、天皇の妹・和宮を家茂に嫁がせる「公武一体」を謀る。 京都の治安は悪化しており、尊攘派と鎮撫派の対立が激化していた。1862年、洛中で寺田屋事件が起こり、天誅が頻発したため、幕府は京都守護職を置き、会津藩主・松平容保が任じられた。1863年、家茂入洛時には、将軍家警固のために浪士隊が組織された。だが、尊攘派の清河八郎と近藤勇の対立が起こる。京都に残留した勇らは京都守護職預かりになり、新たに壬生組を組織した。 長州藩、公卿・三条実美らは、王政復古を企て幕府を揺るがす。これに対して公武合体派の会津藩、薩摩藩は、1863年に武力クーデタ「八・一八の政変」を起こした。公武合体派は巻き返しのために御所を固め、御所の堺町御門を警備していた長州藩を解任、代わりに新選組が名をもらい任に着いた。さらに、長州藩の京都からの退出、関与した公卿の謹慎を命じた。妙法院に集まった長州藩士、7人の公卿は、長州へと向かう。(「七卿落ち」)。以後、公武合体派は、新撰組、見廻組による浪士狩りを行い京都の治安強化を行う。 ◆市電 付近に京都市電の停留場「妙法院前」があった。 近代、1913年4月5日に東山線・広道馬町-妙法院前(後・東山七条) 、七條線・妙法院前-七条内浜(後・七条河原町)が開業がした。1928年11月8日には、東山線・ 妙法院前-東福寺、1913年4月5日には、東山線・廣道馬町-妙法院前、七条線・妙法院前-七条内浜が延伸開業する。1928年11月8日に、東山線・妙法院前-東福寺延伸開業する。1934年10月11日には、七条線・七条千本-西大路七条が延伸開業し、七条線・妙法院前-西大路七条が全線開業した。 現代、1977年10月1日に、七条線は廃止されている。 ◆発掘調査 現代、2020年-2027年の大庫裏の大規模修理に伴い、京都府教育委員会により敷地の発掘調査(130㎥)が行われた。2022年に、豊臣秀吉の千僧供養時の竈跡とみられる遺構10基が確認されたと発表された。 江戸時代後期以前の竈跡23基のうち、10基は16-17世紀(1501-1700)初めに設けられたと確認された。竈は幾度も作り替えられ、土は赤色に変色していた。千僧供養は、安土・桃山時代-江戸時代前期の豊臣家滅亡直前まで毎月営まれ、供養に使用されたとみられている。 庫裏の主要な柱8本の基礎を嵩上げした工事跡も見つかり、江戸時代中期に、大規模な解体修理も行われたとみられている。 ◆指定避難所 妙法院は、京都市の指定避難所(東山 修道学区)の一つに指定されている。 指定避難所とは、大規模地震などにより、長期の避難が必要な場合に開設される。災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害による帰宅困難者を一時的に滞在させるための施設をいう。災害対策基本法に基づき指定される。 ◆年間行事 五月会(普賢堂の普賢菩薩騎象像の大祭、法要儀礼が行われる。)(5月14日)。 例月法要(毎月1日)、普賢堂法要(毎月14日)。 *普段は非公開、大部分の建物、屋内、庭園も撮影禁止。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼 京都 14 妙法院/三十三間堂』、『拝観の手引』、『国宝 三十三間堂』、『古寺巡礼 京都 18 妙法院・三十三間堂』、『京都・山城寺院神社大事典』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『京都古社寺辞典』、『京都市の指定文化財 第5集』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『仏像』、『仏像を旅する 京都』、『朝鮮通信使と京都』、『伏見学ことはじめ』、『京都・観光文化 時代MAP』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組と幕末の京都』、『京都の歴史災害』、『週刊 古寺名刹巡拝の旅 32 東山京都』、『週刊 日本の仏像 第2号 三十三間堂』、『週刊 日本の美をめぐる 37 リアルに描く円山応挙』、『週刊 京都を歩く 25 東山 1』 、『京都の災害をめぐる』、「朝日新聞 2025年6月12日付」、ウェブサイト「神殿大観」、ウェブサイト「京都の拝観寺院の性格をめぐる諸問題とその歴史的経緯-立命館大学」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|