|

|

|

| 乃木神社 (京都市伏見区) Nogi-jinja Shrine |

|

| 乃木神社 | 乃木神社 |

|

|

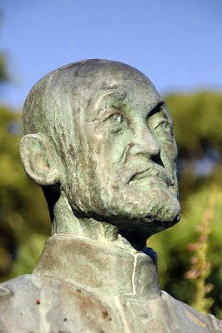

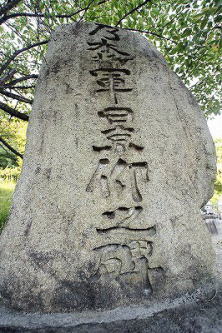

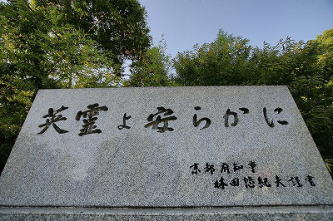

大鳥居  大鳥居、閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう)の真蹟。   神門  神門、扉  拝殿  拝殿、絵馬額  拝殿  拝殿  本殿  乃木希典、学習院院長時代の姿  村野山人像  「すべてに勝ちま栗」の絵馬    山城えびす神社  山城えびす神社  山城えびす神社、狛鯛  山城えびす神社  記念館  記念館  記念館入口 記念館入口 記念館入口と祖霊神   宝物館  宝物館、乃木夫妻像  宝物館、希典の遺品  長府乃木旧邸  長府乃木旧邸、米を搗きながら本を読む希典少年の像。  長府乃木旧邸、父・希次(左)、希典(右)、母・寿子(その奥)の像。  璞号(あたらまごう)  壽号(すごう)   笑獅子  旧海軍将兵慰霊碑「蒼海に眠る若人の碑」  「吾妻」の主錨  「乃木将軍景仰の碑」  乃木希典の歌碑  ナツメの木    北に位置する桃山御陵を境内から望む。  勝水  勝ちま栗の祠 |

伏見桃山御陵(第122代・明治天皇陵)の南西、陵を見上げる地に北面して乃木神社(のぎ-じんじゃ)はある。創建は、全国の乃木神社中、那須の乃木神社に次いで2番目に古い。 祭神は、陸軍軍人・乃木希典(のぎ-まれすけ)である乃木希典大人之命乃(のぎまれすけうしのみこと)、希典の妻・ 静子である乃木静子刀自之命(のぎしずことじのみこと)を祀る。旧府社。 戦前まで、武神として崇敬された。文才にも優れた乃木にあやかり学問、受験合格の篤い信仰がある。勝栗絵馬、勝ちま栗御守、勝守(かちまもり)などが授与される。御朱印が授けられる。 伏見五利益(五福)めぐりの一つ。 ◆歴史年表 安土・桃山時代-江戸時代(1595-1615)、この地には、板倉周防の守の屋敷があったという。 年代不詳、その後、皇室の御料地になる。 近代、1912年、第122代・明治天皇が亡くなり、乃木希典夫妻は葬儀参列後に東京赤坂の自宅で自決した。 1916年、9月、実業家・村野山人が全私財を投じ、境内用地確保と建設に4年の歳月をかけて創建した。東京青山墓地から乃木希典の御霊が勧請される。乃木神社は、桃山御陵の守護、英霊慰謝のために祀られた。政財界人、軍人らが尽力し、政府の理解により建設が許されている。 1919年、乃木静子刀自之命が、当初は本殿脇の摂社・静魂神社に祀られる。 現代、2006年、乃木神社創建90周年を機に、乃木神社本殿社殿が改修され、乃木静子刀自之命は本殿へ遷された。絶えていた「勝水」が復活する。勝ちま栗の祠が祀られる。 ◆乃木 希典 江戸時代後期-近代の軍人・乃木 希典(のぎ-まれすけ、1849-1912)。男性。幼名は無人、号は静堂、石林子など。父・江戸の長府藩(長州藩支藩)藩士・乃木十郎希次(まれつぐ)、母・寿子の3男。吉田松陰に心服し、その叔父・玉木文之進の塾に入門した。長州藩・学問所の明倫館文学寮で学ぶ。1865年、長府藩報国隊に入隊し、砲兵隊員として戦闘に加わる。奇兵隊に合流し幕軍と戦う。1866年、第2次征長戦争で山県有朋の指揮下で戦う。1868年、報国隊読書掛になった。1868-1869年、戊辰戦争で東北を転戦した。京都で陸兵練兵教官などを務めた。1871年、東京で新御親兵隊の陸軍少佐になる。1875年、小倉の歩兵第14連隊長心得になる。1876年、萩の乱に参加した。1877年、西南戦争で、歩兵第14連隊長心得として、熊本田原坂で西郷軍と戦う。天皇の分身とされた連隊旗を敵に奪われる。失態に対して死を願い出て、第122代・明治天皇に慰留される。1878年、薩摩藩士・湯地定之の4女・お七(後に静子)と結婚した。1883年、東京鎮台参謀長、1885年、少将、歩兵第11旅団長になる。1886年-1887年、陸軍軍人・川上操六らとドイツ留学し軍制・戦術を研究した。帰国後、軍紀確立などの意見書を提出する。近衛歩兵第2旅団長などを経て、1894年、日清戦争(1894-1895)はで第2軍に属し、歩兵第1旅団長(少尉)として旅順を陥落させた。占領時の大虐殺事件が国際的に非難される。1895年、第2師団長(中将)として台湾征討し、1896-1898年、台湾総督に就任した。1899年、第11師団の初代師団長(中将)になる。1904年、日露戦争(1904-1905)で、留守近衛師団長として召集された。その後、第3軍司令官(大将)として3回の旅順要塞攻略により、苦戦の末に203高地を占領した。戦闘で2子も喪い、私信に「愚父ノ面目ヲ添ヘタル」と記した。1905年、ロシア軍の旅順要塞司令官・ステッセル中将の降伏申し入れに同意した。水師営で開城規約が成立し中将と会見した。奉天(瀋陽)の会戦でも両軍間に激戦があった。戦後、1906年、軍事参議官になる。裕仁親王(第124代・昭和天皇)の学習院入学に先立ち、明治天皇の要請により、1907年、学習院院長に就任した。学生と同じ学寮で寝食を共にした。伯爵を授けられる。1912年、9月13日、明治天皇大葬の日、葬儀参列後に東京赤坂の自宅で妻・静子とともに割腹殉死した。西南の役の責、旅順攻略で多くの犠牲を出した責任を取ったとされる。江戸時代の武家諸法度以来、絶えていた殉職が復活した。著『学習院長時代の訓示要領』、『乃木大将詩歌抄選』。64歳。 海軍・東郷平八郎とともに「聖将」と呼ばれた。漢詩、和歌250篇以上残している。辞世「うつし世を 神去りましし大君の みあとしたひて 我はゆくなり」。墓は東京青山墓地にある。由来して、東京に乃木坂、各地に乃木神社が祀られている。 ◆乃木 静子 江戸時代後期-近代の乃木 静子(のぎ-しずこ、1859-1912)。女性。お七。薩摩藩医・湯地定之の4女。1878年、乃木希典と結婚した。1879年、長男・勝典、1881年、次男・保典を産む。日露戦争で、1904年、2子は戦死している。1912年、明治天皇大葬の日に、夫の後を追い自害した。52歳。 辞世「出てまして かへります 日のなしきとく けふの御幸に逢ふぞ かなしき」。 ◆乃木 勝典 近代の軍人・乃木 勝典(のぎ-かつすけ、1879-1904)。詳細不明。父・乃木希典、母・静子の長男。1904年、日露戦争で陸軍歩兵少尉として第2軍に所属し、ロシア軍との南山の戦いで戦死した。26歳。 ◆乃木 保典 近代の軍人・乃木 保典(のぎ-やすすけ、1881-1904)。詳細不明。男性。父・乃木希典、母・静子の次男。1904年、日露戦争で陸軍歩兵少尉として第3軍に所属し、ロシア軍との旅順要塞203高地戦で戦死した。24歳。 ◆村野 山人 江戸時代後期-近代の実業家・村野 山人(むらの-さんじん、1848-1921)。男性。父・薩摩鹿児島藩士・村野伝之丞の3男。兵庫県警部、神戸区長、山陽本線などの創設発起人になる。豊州鉄道、神戸電気鉄道、京阪電気鉄道などを経営し「鉄道王」と呼ばれた。1887年、神戸商法会議所会頭、1892年、衆議院議員(当選2回)になる。1912年、伏見桃山御陵での第122代・明治天皇の「埋柩の儀」に参列し、乃木希典夫妻の殉死を知る。1913年、希典の1周忌に京阪電鉄取締役職を辞し、1916年、全私財を投じて乃木神社を創建した。74歳。 遺志により、1921年、村野徒弟学校(現・神戸村野工業高等学校)が設立されている。 ◆長谷川 栄作 近代の彫刻家・長谷川 栄作(はせがわ-えいさく、1894-1944)。男性。東京の生まれ。土浦藩・長谷川勝太郎の長男、母イネは乃木希典の妹、希典の甥になる。1892年、15歳で吉田芳明に師事し、象牙彫刻を学ぶ。1893年、芳州と号し、以後、東京彫工会、日本美術工会、日本美術協会などに出品した。1907年、勧業博覧会で褒状を受ける。1914年、文展に入選以来、発表を続けた。1920年、帝展無鑑査、帝展審査員になる。1931年、栴檀社を結成した。1935年、東邦彫塑院を結成する。1942年まで、官展で活躍した。55歳。 作品に吉田松陰像、「双柿舎における逍遥」、徳富蘇峰像、乃木希典像、大日如来像などがある。墓は本郷・喜福寺にうる。 乃木神社(伏見区)に希典らの塑像がある。 ◆後藤 貞行 江戸時代後期-近代の彫刻家・後藤 貞行(ごとう-ていこう、1850-1903)。男性。紀伊(和歌山県)の生まれ。陸軍軍馬局などに勤めた。彫刻家・高村光雲に師事し、馬の彫刻を手掛けた。1890年、東京美術学校(現・東京藝術大学)雇になる。光雲のもとで「楠公像」の馬、「西郷隆盛像」の犬を制作した。55歳。 乃木神社(伏見区)の拝殿正面鴨居に「絵馬額」が掛かる。 ◆小倉 右一郎 近現代の彫刻家・小倉 右一郎(おぐら-ういちろう、1881-1962)。男性。旧姓は定国。香川県の生まれ。東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業した。1916年、「闇路の人々」が文展で特選になる。以後も受賞を重ね審査員を務めた。1948年、高松工芸高校長になる。81歳。 代表作に東京都・靖国神社の忠魂碑、香川県満濃池畔の弘法大師銅像などがある。乃木神社(伏見区)に乃木希典の銅像がある。 ◆建築 ◈「神門」は、近代、1916年に建立された。樹齢3000年という台湾阿里山(ありさん)の檜1幹で建てられた。扉は継ぎ目のない一枚板(1.8m以上)を用いている。施工・大林組、木造、四脚門、入母屋造、銅板葺。 ◈「拝殿」(国の登録有形文化財)は、近代、1916年に建てられた。ロシア将軍より贈られたという。桃山御陵に対面しており、社殿は北面する。当初は正面中央間に桟唐戸、四方に蔀戸(現在はアルミサッシ)だった。組物に舟肘木。天井、欄間などに装飾がない。 設計・設楽貞雄(神戸建築工務所)、施工・大林組。四面開放式入母屋造、銅板葺。 ◈「本殿」(国の登録有形文化財)は、近代、1916年に建てられた。拝殿の南にあり、桃山御陵に背は向けられないとして北面する。神殿は本来、南面か東面しているという。楠正成を祀る湊川神社(神戸市)を模している。 設計・設楽貞雄(神戸建築工務所)、施工・大林組。虹梁、木鼻なども見られる。桁行梁間3間(5.5m)、正面に向拝(1.8m)。一間社春日造、銅板葺(元は檜皮葺)。 ◈「記念館」は、日露戦争(1904-1905)時に、中国東北部柳樹房で、日本軍の第3軍司令部として使用された民家という。乃木は1年間使用した。近代、1916年、神社創建時に、村野山人が現地の民家家主・周玉徳、周金夫妻から買い上げて移築した。内部には乃木将軍の寝室(奥の間)が再現されている。オンドルの設備がみられる。現在は展示施設として公開されている。外装の腰石には、5億年以上前に形成されたという「漣痕(小波の痕跡)」模様の化石(正珪岩/石英質砂岩)が使われている。 建物は石造、平屋建、当初は檜皮葺、現在は銅板葺。 ◈「長府乃木旧邸」が復元されている。乃木家生家を模した。 乃木希典の父・希次は、当初、江戸麻布毛利邸で槍術・礼法小笠原流の指南番であり、禄高150石だった。幕末に藩主の要請により藩改革を上申した。快く思わない幹部により、一家は江戸を追われる。減禄2分の1になり、長府(山口県)で閉門蟄居の身になった。以後、足軽の家を借りて家族7人が慎ましい生活を強いられた。 希典少年は、米搗場(こめつき-ば)で家計を助けるために、近所から頼まれた米を搗きながら本を読んでいたという。母が焼いた塩煎餅も売ったという。毎朝、父は出仕前に、希典に家庭訓「乃木いろは」を訓示していたという。復元された旧邸には、父、母、少年時代の希典の等身大塑像(長谷川栄作の作)が置かれている。 木造平屋建、瓦葺。 ◆文化財 宝物館に、乃木希典直筆の書簡類、刀剣・武具、希典・静子夫妻の生活調度品、静子の第122代・明治天皇銀婚式御祝典の際の着用ドレス、第123代・大正天皇・宮家の太刀、名工・月山貞勝作の神刀2振、ドレス、付属のコルセット、ペチコートなど、そのほか奉納品、遺品、遺墨、関連史資料、日露戦争前後の関係資料など、 百数十点を収納展示している。 ◈通常展示の「英国式燕尾服」は、近代、1911年に希典が渡英の際に新調している。 ◈「洋杖」は、希典の大将連隊長時代に銃身を応用して作られている。 ◈「大将自筆祭文」は、希典の山鹿素行贈位報告祭時のものになる。 ◈「長靴」1足・「短靴」3足は、希典の意匠による。 ◈「中形湯帷子」は、静子の着用した鈍色麻単衣であり、自害時の血痕が残る。 ◈長谷川栄作作の「乃木大將木像」、「静子夫人木像」がある。栄作は希典の甥にあたる。 ◈梶佐太郎作の「七宝焼大花瓶」。 ◈伝・明珍作の「鐡製胴」。 ◈「乃木神社社号掛軸」。 ◈「閑院宮載仁親王御真筆」。 ◈拝殿の正面鴨居に掛かる「絵馬額」は、彫刻家・後藤貞行が欅の一枚板に彫り上げた。乃木将軍の愛馬2頭が駆け巡る姿を描いている。 ◈「乃木希典胸像」は、彫刻家・小倉右一郎作であり学習院長時代の姿を描いている。 ◆山城えびす神社 摂社「山城えびす神社」は、近代、1919年に「静魂社(しずたましゃ)」として建立された。 1916年の乃木神社の創建にあたり、当初は乃木神社本殿祭神として乃木夫妻、子息の勝典・保典の4柱を祀ることを内務省に願い出ていた。結果は、乃木希典大人之命乃1柱の奉祀しか許可されなかった。 このため、本殿西隣に乃木静子刀自之命を祀る社殿「静魂社」を建ててた。その後、乃木静子刀自之命、恵比須神(蛭子皇子[えびす様])を首座とする七福神が合祀され、「静魂七福社」「静魂さん」と呼ばれた。 現代、2006年に、乃木神社創建90周年を機に、乃木神社本殿社殿が改修される。乃木静子刀自之命も本殿へ遷された。「静魂七福社」の社号は、「山城ゑびす神社」に改称される。2015年に、山城ゑびす神社本殿修復工事のために遷座祭が行われ、主祭神・恵比寿神(蛭子皇子)のみが祀られることになった。 南山城唯一の「ゑべっさん」として、商売繁盛、社運隆昌の信仰を集める。神前には、狛犬に代わり大鯛が据えられている。えびす祭(1月9日-10日)。 ◆勝ちま栗の祠 現代、2006年に、「勝ちま栗の祠」が祀られた。参拝者の一人が手水鉢、「勝栗像」を祀る祠を寄進した。ご神体は栗色の栗石であり、病気平癒、勝運縁起の信仰がある。 「勝粟」はかつて、戦場に出る武士が食して出陣した。乃木希典の大好物でもあった。 ◆鳥居 「大鳥居」は、近代、1916年の創建時に京阪電気鉄道株式会社によって奉納された。 鴨居に閑院宮載仁親王(かんいんのみや-ことひとしんのう、1865-1945)の真蹟「乃木神社」(青銅製)が掛る。親王は、伏見宮邦家(くにいえ)親王の第16王子であり、陸軍大将、元帥、参謀総長などを歴任した。 稲荷式石鳥居、石柱の周囲2.3m。花崗岩製。 ◆乃木三絶 乃木希典作の漢詩3基の詩碑が境内に立つ。「乃木三絶」といわれ「金州城下の作」、爾霊山」、「凱旋」になる。 ◈「金州城(きんしゅうじょう)下」は、日露戦争の南山の戦跡を詠んだ。南山は、遼東半島・金州城の南近郊にある。近代、1904年5月に塹壕戦、攻城戦になった。日本軍兵員38500人(死傷者4300人) 、ロシア軍兵員17000人(死傷者1400人)だった。希典は、山上の戦死者墓標に弔辞を供えた後に詩を詠んだ。第2軍に属した長男・勝典も戦死している。 「山川草木轉荒涼/十里風腥新戦場/征馬不前人不語/金州城外立斜陽」は、訓読文「山川草木轉(うた)た荒涼/十里風腥(なまぐさ)し新戦場/征馬前(すす)まず人語らず/金州城外斜陽に立つ」になる。 意味は、「山も川もことごとく荒れ果ている。/十里四方の新戦場に血生臭い風が吹く。/(戦に疲弊し)馬は進もうとせず、将兵も話しもしない。/今、金州城の町外れで、自分は夕陽を受けただ立ち尽くしている。」 ◈「爾霊山(にれいさん)」は、日露戦争の激戦地だった203高地をいう。中国北東部の遼東半島南端の旅順(現・大連市旅順口区)にある丘陵になる。後に、「203」の音に合わせ、希典は「爾霊山」と命名した。「汝の霊をまつる山」の意味という。 203高地は、旅順要塞の要衝だった。希典指揮の第3軍は2回の旅順正面攻撃に失敗している。近代、1904年11月の第3回総攻撃で主力を投入した。日本軍は12月に勝利し占領した。ただ、日本軍、ロシア軍共に戦死者5000人、負傷者12000人余りを出した消耗戦になった。 希典は、戦没の将兵を弔う慰霊式に臨み、爾霊山の情景を詠った。希典の次男・保典もこの地で戦死している。希典は、息子戦死の報を聞き、「よく戦死をしてくれた。これで世間に申し訳が立つ。」と語ったという。 「爾霊山険豈難攀/男子功名期克艱/鉄血覆山山形改/萬人齊仰爾霊山」は、訓読文「爾霊山は嶮(けん)なれども豈(あに)攀(よ)じ難(がた)からんや/男子功名克艱(こっかん)を期す/鉄血山を覆って山形改まる/萬人斉(ひと)しく仰ぐ爾霊山」になる。 意味は「203高地が険しくとも、よじ登れないはずはない。/男子名を立てるからには、困難に克つ覚悟を持たなければならない。/武器と兵士が山を覆い、地形が変わるほどの激戦になった。/今は、皆が等しく静かに仰ぎ祈る爾(汝)の霊の山」。 ◈「凱旋(がいせん)」は、近代、1905年秋に、希典が日露両国の講和条約の成立を聞き、凱旋帰国の日を思い謳った。 「皇師百萬征強虜/野線攻城屍作山/愧我何顔看父老/凱歌今日幾人還」は、訓読文「皇師(こうし)百萬強虜(きょうろ)を征し/野戦攻城屍(しかばね)山を作(な)す/愧(は)ず我何の顔(かんばせ)ありてか父老(ふろう)に看(まみえ)ん/凱歌(がいか)今日幾人か還る」になる。 意味は、「多くの皇軍兵士を強敵征伐させた/山野での戦闘で死体が山のようになった。/一体どのような顔で、戦死させた兵士の老親たちに会えるのか/勝利を祝う歓声が響く今日、幾人の兵士が帰ってきただろうか。」 ◆愛馬の像 境内には、「壽号(す-ごう)」「璞号(あたらま-ごう)」の2頭の馬の銅像が立つ。いずれも乃木希典の愛馬だった。像は第2次世界大戦で金属供出になり、現代、1981年に全国から寄せられた浄財により再鋳造されている。 2頭は、ロシアの将軍・ステッセルから贈られた白馬とその子になる。希典は2頭を大切に可愛がっていたという。壽号は後に、種産馬として日本軍の軍馬改良、大型化に貢献したという。なお、乃木の愛馬としてはほかに轟号、英号、雷号などがいた。 アナトーリイ・ミハーイロヴィチ・ステッセル(1848-1915)は、日露戦争時の旅順要塞司令官であり、旅順攻囲戦では乃木希典の第3軍と戦った。当初、ロシア軍は籠城戦により勝利したものの、203 高地を奪われるなどして降伏開城する。その責任により、近代、1908年に軍法会議により死刑宣告を受けた。乃木の助命運動により減刑釈放されたという。その後、モスクワで茶商人などをしたという。 ◆碑 ◈乃木希典の歌碑「国のため力の限りつくさなむ身のゆく末は神のまにまに」がある。近代、1912年に立てられた。 ◈旧海軍将兵慰霊碑「蒼海に眠る若人の碑」がある。 ◈「吾妻」の主錨がある。 「吾妻」は装甲巡洋艦でありフランスで起工された。連合艦隊に編入され日本海戦に参戦する。近代、昭和期(1926-1989)初期に舞鶴湾に係留され、海軍兵の練習艦になった。1944年に解体されている。9300t、主錨は3.8t。 ◈「乃木将軍景仰の碑」がある。大阪の一女史に依頼されて徳富蘇峰(1863-1957)が揮毫した。女性は、日露戦争後に大阪浜寺に送られていたロシア人捕虜の労苦をねぎらい、自宅に碑を建立した。後に乃木神社に寄進している。 ◆内苑 内苑は、本殿の周辺の回遊路をいう。創建当初から「お百度参り」の順路として信仰されていた。創建100周年記念事業として、四季の草木、「乃木三絶」の三歌碑を鑑賞できる。季節限定で特別拝観されている。 ◆名水 創建時以来、御神水の名水「勝水」が湧き、武運長久、勝運の縁起水として知られていた。参拝者は手を洗い、口を注いで参った。水を家に持ち帰り、神棚に供え家運の隆盛、健康長寿を祈願した。その後、周辺の開発により湧水は枯渇する。 現代、2006年に復活し、現在は、伏見名水の同じ水脈、地下80mから取水されている。病気平癒、元気回復、勝運縁起の水として信仰されている。 ◆さざれ石 「さざれ石」がある。国家「君が代」歌詞には、「さざれ石の巌(いわお)となりて」とある。 本来の意味は「小石」であり、石灰質角礫岩(calcareous breccia)も意味した。石灰岩の角礫が固結した堆積岩であり、 石灰岩中の方解石などの炭酸塩鉱物が雨水中に溶け出し、角礫同士を結合させて形成される。 ◆樹木 ◈笑獅子が祀られている。かつてこの地に板倉屋敷にあったという。屋敷内には樹齢400年のクロマツが生い茂っていた。最後の一本は、現代、1960年に枯死している。 ◈ナツメ(棗)が拝殿手前、記念館左側に移植されている。クロウメモドキ科の落葉小高木であり、9-10月に楕円形の果実がなる。生食、乾果として菓子、料理にも用いられる。薬用として強壮、鎮痛などの効能がある。 1905年の水師営の会見では、旅順開城を申し出たロシア軍のステッセル将軍と乃木将軍は、2人で会見し調印式が行われた。水師営とは、旅順の北郊外にあった民家であり、庭にはナツメが植えられていた。その弾痕が残る現地の木の萌芽を当社に移したという。 戦前の国語教科書には、この敵味方を隔てた会見の様が美談として掲載されていた。文部省唱歌「水師営の会見」(作詞・佐々木信綱、作曲・岡野貞一、1906年)でも知られた。 ◆年間行事 歳旦祭 (1月1日)、初詣(1月1日-3日)、ゑびす祭 (摂社・山城ゑびす神社の祭礼)(1月10日) 、紀元祭 (2月11日)、祈年祭(としごいのまつり)(2月17日)、慰霊祭(5月第3日曜日)、例祭(祭神乃木希典・靜子御夫妻の命日) (9月13日)、明治祭(11月3日) 、新嘗祭(11月23日) 、除夜祭 (12月31日 )。 月次祭 (毎月13日)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 ウェブサイト「乃木神社」、『新日本ガイド京都』、『京都大事典』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都の近代化遺産』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「神戸村野工業高等学校」、東文研アーカイブデータベース - 東京文化財研究所」、ウェブサイト「岩石鉱物詳細図鑑」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|