|

|

|

| 香雪院 (京都市東山区) Kosetsu-in Temple |

|

| 香雪院 | 香雪院 |

|

|

鎮守社  石仏 石仏  玄関  玄関   庫裏     本堂再建碑、中興碑  中門  手水舎  手水盤  石鳥居  石鳥居      鐘楼  梵鐘   歓喜稲荷社  弁天堂  弁天堂  弁天堂  弁天堂 弁天堂  庫裏  七重塔   鎮守社  本堂  本堂  本堂  本堂  本堂  本堂  本堂    |

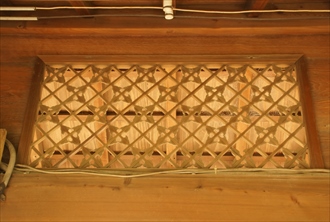

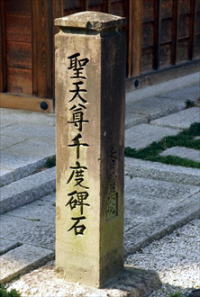

渋谷通より東へ入ると香雪院(こうせつ-いん)の山門が見える。東山聖天(ひがしやま-しょうてん)とも呼ばれている。山号は宝山(ほうざん)という。 妙法院の塔頭、天台宗の尼寺、本尊は聖天尊(歓喜天、如意宝珠尊)。 尼寺三十六所霊場の11番札所、関西三聖天の一つ。 ◆歴史年表 江戸時代初期、寛保年間(1741-1743)/1743年、妙法院23世・尭恭親王により積翠園の東に創建された。この地が、妙法院の丑寅の方角に当たることから、持仏の聖天像を安置するために院の一角に庵を結んだことに始まる。 妙法院24世・真仁法親王(1767-1805)、25世・教仁法親王(?-1851)が天尊供養を厳修した。その後、衰微する。 近代、明治期(1867-1912)前期、法親王の入山門主は禁じられ、妙法院の塔頭になる。 1877年頃、初代・中島良湛尼(中島海静尼とも)以来、尼院として復興する。 その弟子・中島秀湛尼が2世として継承する。 1937年、秀湛が亡くなる。 1940年、3世・中島湛海尼が継ぐ。 1945年、1月、米軍による爆撃で本堂、庫裏が大破した。その後、復興する。 現代、1949年、供出された梵鐘を復元した。 1988年、本堂屋根の総葺き替えが完成する。光海の普山法要が行われる。 ◆尭恭 江戸時代中期の門跡・尭恭(ぎょうきょう、1717-1765)。男性。幼称は幾宮(いくのみや)、俗名は久嘉(ひさよし)、堯恭、尭恭入道親王。父・第112代・霊元天皇の第12皇子。1727年、親王になる。のち出家し、妙法院門跡を継ぐ。1736年以降、4度天台座主に就く。能書家として知られた。一品に叙せられた。48歳。 ◆妙法院宮 真仁 法親王 江戸時代中期-後期の妙法院宮 真仁 法親王(みょうほういんのみや-まさひと/しんじん-ほっしんのう、1767-1805)。男性。幼称は時宮、諱は周翰。父・閑院宮典仁親王(慶光天皇)の第5子。第119代・光格天皇の実兄。尭恭法親王の資になり、2歳で妙法院を継ぐ。11歳で、第116代・桃園天皇の猶子になる。19歳で天台座主になり、一品に叙せられる。28歳で座主の任を退いた。1801年、本居宣長の上京に尽力した。38歳。 漢学を村瀬拷亭、書を岡本保考、和歌を小沢蘆庵に学ぶ。詩書画を能くし、入江昌喜に命じ、『万葉類葉抄補闕』を作らせる。茶会・席画・詩会・歌会・遠雄を催した。円山応挙、松村呉春らを支援した。 ◆教仁 法親王 江戸時代後期の妙法院門跡・教仁 法親王(きょうにん-ほうしんのう、1819-1851)。男性。俗名は弘保、幼称は健宮(かたのみや)。父・閑院宮孝仁(たつひと)親王、母・鷹司吉子の第2王子。第119代・光格天皇の養子になる。1830年、親王になり、無住の妙法院に入室、得度した。一身阿闍梨を授けられ護持僧になる。潅頂を受け、1841年、天台座主に任じられた。2度天台座主に就く。33歳。 ◆中島 湛海 近代-現代の天台宗の尼僧・中島 湛海(なかじま-たんかい、1915-2006)。女性。柳子。栃木県の生まれ。父・財界人・太田亥十二(おおた-いそじ)。生まれてすぐに母を亡くす。祖母に育てられ、1921年、7歳で香雪院に入り、中島秀湛の養女になる。1925年、毘沙門堂門跡僧正・奥田公昭を戒師として出家得度した。1932年、京都女子高等学校を卒業した。1932年-1934年、4度加行。1933年、権律師、1938年、中律師、1940年、香雪院を継ぎ、後に再興した。1941年、大律師、1944年-1955年、浄妙庵の代務者になり再興した。1946年、権僧正、1949年、開校された京都女子大学短期国文科二部に入学した。梵鐘復元に際して血書を鋳造に投じた。以来、1週間の油供を続ける。1950年、少僧都、1952年、僧都、1953年、大学を卒業し、権大僧都、大僧都になる。1954年、尼僧初の登壇受戒した。1958年、女性初の権僧正、1969年、行願寺兼務住職になり再興した。1977年、権大僧正、1988年、天台宗で尼僧初最高位の大僧正になった。行願寺名誉住職。華道、茶道を嗜む。91歳。 ◆聖天像など ◈尭恭は、創建時に、慈覚大師が唐より持ち帰ったという双身聖天像(10cm)を、持仏としていたという。香雪院の創建は、院の一部に像を安置するための堂を建てたことに始まる。 ◈本堂に阿弥陀仏、十一面観世音菩薩を安置する。 ◈境内には、地蔵尊、天神社、稲荷社、弁財天が祀られている。 ◆御浴油秘供 「御浴油秘供」は、本尊の秘仏・双身聖天像に祈りながら胡麻油を注ぐという聖天尊特有の供養法になる。秘法とされ、本来は女性に許されていなかった。中島湛海が女性で初めて行う。堂に籠もって行い、精神と体力も必要される難行になる。6月1日-8日の1週間行われた。午前2時起床し、冷水、斎戒沐浴、朝座、昼座、夕座を行う。 聖天尊は湿婆神という破壊神であり本来欲心強く、十一面観世音菩薩の教えにより慈心、平等の心に改め、仏法の守護神になった。御浴油秘供は、聖天尊の煩悩を清浄な油で洗い流す。本来の神力を増し、人々のあらゆる願い事が成就できるようになるという。 ◆茶室 本堂北よりの書院に続く茶室「柴見庵」は、四畳半、船底天井になる。 ◆石造 「千代の経塔(古経塔)」は、鎌倉時代の七重経塔になる。現代、1958年に菓子業・小川金三の寄進による。 ◆馬町空襲(東山空襲) 近代の第2次世界大戦(1939-1945)で、京都府下でも米軍による空襲があった。戦争末期の1945年1月-6月間に、市内・周辺に複数回行われた。米軍の空爆目標は軍事施設の破壊が大半であり、市内への空襲は比較的小規模だった。判明している空襲被害として空襲数41回、死者数302人、負傷者数563人ともいう。 1945年1月16日に東山区の馬町空襲(東山空襲)があり、京都初の空襲になった。死者数41人/45人、重軽症者数56人、家屋破壊数141戸の被害が出た。 16日の夜半、香雪院付近で焼夷弾が投下され寺の本堂、庫裏が大破した。近所で45人が犠牲になったという。寺では3カ月に渡り被災者を救護した。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、新年祈祷会(1月16日)、大般若会厳修大会(2月1日)、厄除星祭祈祷会(2月節分)、春季彼岸会(3月春分)、花供大般若会(5月1日)、夏越祈願会(7月28日)、盂蘭盆会(8月13日より3日間)、秋季彼岸会(9月秋分)、大般若百味供祈祷大会(10月1日)。 歓喜天尊御縁日(毎月1日、16日)る *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『おんなの旅路 京・奈良の尼寺』、『瑞法の尼寺めぐり』、『京の尼寺 心の旅』、『祈りと修行』 、『賀茂文化 第4号』、ウェブサイト「西陣空襲- asahi net」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|