|

|

|

| 峰定寺・大悲山 (京都市左京区花背) Bujo-ji Temple |

|

| 峰定寺 | 峰定寺 |

|

|

「峰定寺参道」の石碑        「曹洞宗大本山総持神社獨法第一世 勅特賜 弘済慈徳禅師 梅崖英堂 大和尚山居御勝独之地」の碑  「吉原糸次郎翁彰徳碑」   参道脇を流れる寺谷川、川は上桂川、保津川に合流する。   寺谷川    手水舎  手水舎  仁王門(重文)  仁王門   仁王門  仁王門  仁王門  ムラサキシキブ  門前橋、天皇行幸の際にのみ使用したという。  門前橋  仁王門脇にあるアベマキの巨木、樹齢250年ともいう。春には門前のホンシャクナゲも開花する。  庫裏    収蔵庫      周辺の峰  三本杉へ向かう旧参道  三本杉、三本の杉の巨木が立つ。境内からは谷川沿いの山道を徒歩で片道約30分かかる。  三本杉、白鷹龍王  三本杉途中の林道 |

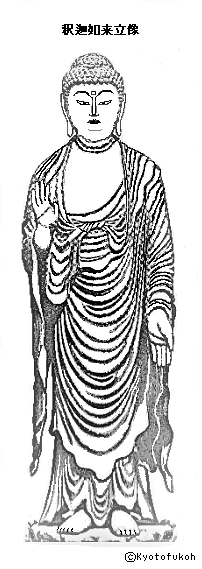

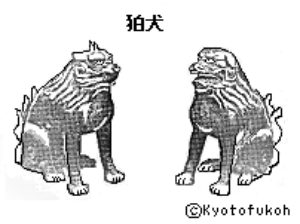

花背(はなせ)の峰定寺(ぶじょう-じ)は、大悲山(だいひざん、746m)の南西麓中腹にある。峰床山の西に位置し、桂川の源流の一つ寺谷(てらたに)川が境内南を流れている。 急峻な連山は聖地、修験道場であり、奈良の大峰山に対し、北大峰(きたおおみね)と呼ばれてきた。山が深いことから、古くは「鞍馬の奥」といわれ、落人の隠れ里になっていた。山号は大悲山という。 本山修験宗、本尊は十一面千手観音坐像。 ◆歴史年表 平安時代後期、1154年、2月、大峰、熊野の山岳修験者・三瀧上人観空西念の創建によるという。千手観音を石窟中に安置したことに始まるという。同年、鳥羽上皇(第74代)により勅願所になる。(『大悲山峰定寺縁起』) 1156年、護法殿、五所明神、宝蔵、湯屋なども建てられた。 1159年、平清盛は仏舎利、唐羅漢十六体を奉納している。 鎌倉時代後期、衰微する。 室町時代、鞍馬寺の末寺になる。 1326年、鞍馬寺との間で本末争論になる。比叡山延暦寺と園城寺(三井寺)信徒間での峰定寺支配を巡る諍いも起きた。一時は本山修験宗聖護院派に属したともいう。 南北朝時代、1350年、本堂(観音閣)が再建された。 江戸時代、1676年/延宝年間(1673-1680)、第111代・後西上皇の勅により、聖護院宮道祐親王が元快に命じて再興したともいう。 享保年間(1716-1736)、貴船成就院の元快により中興されたともいう。聖護院の支配下になり、修験道練行の道場になった。 天保年間(1830-1844)、庫裡が焼失し、寺宝の多くが失われた。 ◆三瀧上人観空西念 平安時代後期の天台宗の修験者・三瀧上人観空西念(?-?)。詳細不明。男性。武家の子に生まれた。25歳で剃髪し、聖になる。1156年、鳥羽法皇(第74代)の危篤の際に、召し出される。妃・美福門院の戒師になる。平清盛も心服した。1154年、大悲山の石窟中に千手観音を安置し、峰定寺を創建したという。 鳥羽法皇の受戒の師であり、護持僧だった。 ◆鳥羽天皇 平安時代後期の第74代・鳥羽天皇(とば-てんのう、1103-1156)。名は宗仁(むねひと)、法諱は空覚。京都の生まれ。父・第73代・堀河天皇、母・苡子(いし) (贈太政大臣・藤原実季の娘)。1103年、生後7カ月で立太子になる。1107年、5歳で即位する。祖父・白河法皇による院政が敷かれた。藤原忠実が摂政になる。 1113年、元服する。1123年、祖父・白河上皇により、子・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)に譲位されられた。顕仁親王は白河上皇と鳥羽上皇中宮・待賢門院璋子との間の子と噂された。鳥羽上皇は、崇徳天皇を「叔父子」として嫌う。「新院」と呼ばれ、鳥羽離宮を居所にする。1129年、白河法皇の没後、治天の君(院と天皇の二重権力の競合併存)として院政を始める。1141年、出家し、空覚と称した。崇徳天皇に譲位させ、1142年、待賢門院璋子を遠ざけ、寵愛した家格の低い美福門院(藤原得子)との間の子・躰仁(なりひと)親王(第76代・近衛天皇)を3歳で即位させた。1155年、崇徳上皇と対立し、美福門院、藤原忠通らと謀り、異母兄・雅仁(まさひと)親王(第77代・後白河天皇)を皇位につけた。以後、皇位継承をめぐる朝廷内を二分しての対立になる。1156年、鳥羽天皇の没後9日目に、保元の乱が起きた。崇徳方は敗れ、崇徳上皇は讃岐に流される。 崇徳天皇(在位:1123-1142)、近衛天皇(在位:1142-1155)、後白河天皇(在位:1155 -1158)の3代28年にわたり院政を行う。藤原忠実の政権再登用後、摂関家を院近臣として従属させた。荘園公領制を確立し、荘園などを集積した。伊勢平氏を政権の基盤に取り込む。仏教に深く帰依し、最勝寺、六勝寺などを創建する。熊野参詣は23回行う。催馬楽(さいばら)、音律に通じた。京都で没した。54歳。 陵墓は安楽寿院陵(伏見区)になる。 ◆俊寛 平安時代後期の真言宗の僧・俊寛(しゅんかん、1143? -1179?)。山城(京都府)の生まれ。父・木寺法印寛雅。村上源氏源雅俊の孫。僧都になり、仁安年間(1166-1169)、父を継いで法勝寺執行になる。法勝寺領を管掌し、院関係の仏事を勤めた。1174年、八条院の御堂供養を行う。後白河院(第77代)の近習僧として仕えた。1174年、八条院の御堂供養なども行い、子・俊玄を法橋にした。1177年、平家横暴に抗し、藤原成親、成経父子、西光らと共に平氏打倒計画を企てる。謀議に、京都鹿ヶ谷の山荘を提供する。多田(源)行綱の密告で、平清盛によって捕らわれた。成経、平康頼とともに薩摩国・鬼界ケ島(硫黄島)に配流された。1178年、中宮徳子の御産に伴う大赦で成経、康頼は許され帰京した。俊寛は一人赦されず、その地で没した。(鹿ヶ谷事件)。37歳。 『平家物語』、能、浄瑠璃、歌舞伎などの題材になった。 鹿ヶ谷事件の際に、俊寛と妻子は一時、峰定寺境内に隠れ住んだという。潜んだという岩穴「獅子岩」も境内に残されている。一家は3年余り暮らし、冬の寒さのために妻と男児が近くの「なめら谷」(僧都谷)で亡くなった。生き残った娘は、奈良の寺に預けられたという。(『源平盛衰記』『平家物語』)。僧都もついに都に還ることはかなわず、流された島で亡くなった。その後、この地の人々が供養を行い、峰定寺に、宝篋印塔(俊寛僧都塔)が立てられた。 ◆仏像・木像 ◈本堂の本尊「十一面千手観音坐像」(57㎝)は平安時代後期作で、創建当初から安置されているという。光背は宝相華文様を透彫している。台座も残る。金銅製。 ◈「十一面千手観音坐像/千手観音坐像」(31.5/31.4㎝)(重文)は、平安時代後期、1154年の作になる。創建時の像とされ檀像になる。鳥羽法皇(第74代)の念持仏という。本貫は法皇の近臣・平清盛(1118-1181)ともいう。 藤原期後期の名品とされ、院派仏師の作によるとみられている。和様の美仏であり、穏やかな表情を見せる。材は貴重な南方産の白檀製であり、西海貿易によりもたらされた。 白木の表面は淡黄色の薄彩色に着衣部・台座に截金文様(立桶・七宝繋・亀甲繋・花文など)を張り付ける。業平菱繋に菊花団花文なども施されている。宝冠・装身具・光背には銅造鍍金の繊細な透彫りを施している。光背は舟形金銅板に透彫金銅宝相華唐草文がある。炮烙などに小玉を綴る。台座には宝相華文を施している。 木造、ビャクダン材、素地、截金。奈良国立博物館寄託。 3尊構成になっており、脇侍像として不動明王二童子立像、毘沙門天立像が控える。 ◈「不動明王二童子立像」(重文)は、鳥羽法皇の御願により造立された千手観音像の脇侍像として寄進された。平安時代後期、1154年作になる。中央の不動明王像(52.7㎝)は、穏やかな忿怒相であり、丸みを帯びた体躯をしている。青不動で右手に剣、左手に羂索を持つ。腰衣に珍しい流水文がある。 木造、彩色、截金。奈良国立博物館寄託。 「二童子立像」(重文)は、向かって左の「制吁迦(せいたか)童子」(25.9㎝)の腰衣に立涌文、向かって右の「矜羯羅(こんがら)童子」(25.8㎝)の腰衣に巴文、腰衣上に花喰文など珍しい截金文様を施している。 木造、彩色、截金。奈良国立博物館寄託。 ◈「毘沙門天立像」(50㎝)(重文)も、千手観音像の脇侍像になる。平安時代後期作になる。不動明王二童子立像とは別の仏師作とみられ、体躯は太造りになる。 木造、彩色、截金(立涌・七宝繋・鳥襷など)、玉眼嵌入。 ◈「金剛力士立像」(重文)の「阿形」(266/272.3㎝)、「吽形」(270/275.2㎝)は、平安時代後期、1163年の作による。かつて、仁王門に安置されていた。像内銘により平貞能(平清盛の側近)母尼、沙弥生面が願主になり京都の仏師僧・良元が造像した。 頭部・上半身が大きく下半身は短めになっている。腰をあまり捻らず、垂下した腕に天衣を巻き付け、縄状の腰帯を結んでいる。 木造。 ◈「釈迦如来立像」(50/50.6㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1199年頃、南都の僧により造られた。胎内に興福寺光明院の僧・覚遍の墨書願文のある水晶舎利塔、経典、結縁文(笠置寺貞慶[1155-1213]の願文・解深密教、木の葉の願文)などが納められていた。 小像であり、切れ長で上った目尻をしている。複雑な波打ちうねる様な衣文があり、胸元の切り返し両袖の衣端、足元の衣裾の表現に中国宋の仏画の影響がみられる。 ◈「狛犬」は、12世紀後半の作であり、平安時代後期-鎌倉時代作とみられる。右の阿形(44.4㎝)は耳を垂れ歯を見せ口を開く。左の吽形(44.7㎝)は頭頂に2本の角があり、後方に耳を立て口は閉じている。いずれも頭部は小さく、表情は鋭く、体躯は小太りで前肢を踏ん張る。 ◈本堂に懸仏、扁額などを掲げている。 ◆建築 山麓より山にかけて、総門、仁王門、庫裏、書院、宝物庫、鐘楼、本堂、八大竜王、行者堂、蔵王堂などが建つ。山中の参道の石段の数は423段ある。『発句経』中の詩の数と同じになる。 ◈「仁王門」(附棟札8枚)(重文)は、平安時代後期、1159年に建立された。南北朝時代、貞和年間(1345-1350)に修理が行われている。平安時代、後白河上皇(第77代)筆による「大悲山発心門」の額が掛かる。和様、三間一戸、単層の八脚門、入母屋造、杮(こけら)葺。 ◈「本堂(観音閣)」(附棟札7枚)(重文)は、峰付近の標高550mの崖に張り出して建てられている。平安時代後期、1154年に建立された。その後、南北朝時代、1350年に再建される。日本最古の舞台造(舞台懸崖造り)になる。清水寺舞台の原型になったともいう。内部は1間通化粧屋根裏、内陣は鏡天井。堂内内陣須弥檀(重文)は唐様。木造、5間5間。一重(単層)、寄棟造、入母屋造、杮(こけら)葺。 ◈「供水所」は、本堂北東隅にある。平安時代、1154年の建立という。仏前に供える水汲み場である阿迦井屋(あかいや)としては日本国内最古とされる。今も水が絶えない。方一間、一重(単層)、向唐破風造、板葺、大仏様系双斗。 ◆文化財 ◈「草花文磬(くさばなもんけい )」(重文)は、平安時代後期、1154年作による。 ◈「銅鐘」は、鎌倉時代後期、1296年作による。刻銘によれば、当初は阿波国・金剛光寺にあり、室町時代中期、1465年、河内国・広隆寺に移された。1466年、当寺に移された。 ◈木製「礼盤」は平安時代作による。 ◆峰定寺創建 平安時代後期、1154年、2月に、大峰、熊野の山岳修験者・三瀧上人観空西念の創建によるという。白檀2尺の千手観音を石窟中に安置したことに始まるという。 同年4月、鳥羽上皇(第74代)により勅願所になる。上皇の帰依により、当初は三間四面の堂が建てられた。本堂、仁王門の造営も勅命により、造営奉行には藤原通憲入道信西、工事雑掌として安芸守・平清盛が任命された。上皇の勅願により、脇士の二童子付き不動明王、毘沙門天立像が奉納され、峰定寺、大悲山寺とも呼ばれたという。(『大悲山峰定寺縁起』))。 太政大臣・藤原忠通(1097-1164)が久多荘の所領を寄進した。寺は修験者の行場であり、天台宗修験者の霊場になる。 ◆石造物 峰定寺境内の鐘楼の上段の地に、俊寛僧都にまつわる宝篋印塔(俊寛僧都塔)が立つ。室町時代作ともいう。 「曹洞宗大本山総持神社獨法第一世 勅特賜 弘済慈徳禅師 梅崖英堂 大和尚山居御勝独之地」の碑が立つ。近代の曹洞宗の僧・諸岳奕堂(?-1879)は。名古屋に生れた。号は梅崖など。9歳で愛知郡聖応寺雪堂暁林について得度、後霊若寺雲麟、黄竜寺道契、岐阜竜泰寺来応などに学ぶ。香積寺風外本高より印可を受けた。山科・大空寺住職、前橋・竜雲院、金沢・天徳院へ移る。永平寺・総持寺両本山の争いを終結させ総持寺独住第一世になる。弘済慈徳禅師と賜号された。 ◆奇岩 山は行場であり、山頂付近に「鏡岩」、「獅子岩」、「蟻の戸渡り」、「鏡掛岩」、「両界窟」、「大蛇杉」などの奇岩怪石がある。 「乳岩」は、寺谷川の東800mほどの山中にある。鍾乳石であり、乳房のような形の岩先から水が滴る。授乳に霊験あるとされた。 ◆三本杉 寺谷川の対岸に、ご神木の「三本杉(大悲山の三本杉、花脊の三本杉)」が立つ。1本の根元から3本の巨木の幹が出ている。京都市の巨樹名木に指定されている。現代、1997年に「花背の三本スギ」として京都府の「京都の自然200選」にも選ばれている。。2000年、林野庁の「森の巨人たち100選」にも選ばれた。 石積と谷川に接する地にあり、土壌はやや湿った森林褐色土に根を張る。高さ62.3m、幹周13.6m/17.8mとされ、2017年にドローンによる測定により、国内最高の高さになることが確認された。境内のもう一本も60.7mあり国内2番目の高さになる。 ◆自然 境内周辺には豊かな自然が残されており、現代、1985年に「京都府歴史的自然環境保全地域」(24.3ha)に指定されている。地質は丹波帯秩父古生層であり、硬いチャートの岩峰になる。1997年の京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「花背大悲山」として選定された。 この地の夏の平均気温は22℃、冬は1℃になる。冬季には豪雪地帯になり、かつては旧暦2月頃の京中の風雪を「大悲山荒」と呼んだという。 山門前にコウヤマキの大木がある。参道の大杉は京都市の銘木200選に指定されている。 周囲にスギの人工林、トチノキ、カツラ、チドリノキ、キブシ、地床にツリフネソウ、アキギリが見られる。 一帯は、モミ、ツガ、スギ、ヒノキ、ヒメコマツなどの針葉樹林と、ミズナラ、クリ、カエデ、アカシデなどの落葉広葉樹林が混交した森になる。春(4月-5月)にはホンシャクナゲ、秋は紅葉でも知られている。そのほか、タムシバ、ミヤマカタバミ、ベニドウダン、ホオノキ、タニウツギ、コアジサイ、ミカエリソウ、アケボノソウ、ヒカゲツツジ、シダ類など貴重な植生も見られる。 鳥類はミソサザイ、ウグイス、オオルリ、ツツドリ、ホトトギス、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、カケス、キセキレイ、カワガラス、シジュウカラ、エナガ、ヤマガラなどが見られる。哺乳動物は、ホンシュウジカ、ノウサギ、イノシシ、ホンドタヌキ、ホンドキツネ、ニホンカモシカ、ニホンザル、ツキノワグマなどが生息する。 寺谷川には、魚類のアマゴ、アブラハヤ、アユ、両生類のオオサンショウウオ、シュレーゲルアオガエル、モリアオガエル、昆虫のカゲロウ、カワラゲ、ヘビトンボ、アミカの仲間などが見られる。ほかにもクロカワゲラ、ウスバシロチョウ、ミヤマカラスアゲハ、ヒグラシ、エゾゼミ、ミンミンゼミ、カワトンボ、オニヤンマ、ノシメトンボ、アキアカネ、ナツアカネなどがいる。 ◆三本杉の伝承 境内の三本杉には伝承が残る。かつてある樵が大杉を伐り倒そうとした。半分まで伐り、日が暮れたためその日は家に帰った。翌日、再び伐り出そうとすると、昨日伐った筈の大杉の切口が元通りになっていた。仕方なく、改めて伐り始めたが、その日も半分までしか伐ることができなかった。翌日も同じことが続き、半分だけ伐りかけて家に帰った。このようなことが3日間続いた。 その後、樵は原因不明の病に罹り急逝した。人々はこの三本杉の大木をご神木と信じ、以後今日まで、大切に守り続けているのだという。 ◆寺谷川 寺谷川は、保津川の支流で、平安時代-昭和初期まで、丹波材の伐り出し地になっていた。9月半-翌年の5月半頃、杉、檜のほか、松、楓などの木材が筏(2間の材×12本)に組まれ、京都まで木流しで運ばれていた。川の水量が不足すると、堰が造られ、水を溜めた後に堰を切って流した。 ◆花暦 シャクナゲ、紅葉が見られる。 ◆年間行事 冬季閉山(1月-3月)、春の収蔵庫特別拝観(5月3日の前後3日間)、本尊開帳採燈大護摩供(9月17日)、秋の収蔵庫特別拝観(11月3日の前後3日間)。 ※「上皇」は皇位を退いた天皇の尊称。「法皇」は出家した上皇。 *仁王門内の写真撮影(携帯も不可)、飲食物の持ち込み、参道以外の山中への立入りも禁止。20人以上の団体・子どもの入山禁止。冬季(1月-3月)、雨天の拝観も中止。 *京都市内からバス1時間40分。バス停から寺までは徒歩30分。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都を歩く 13 鞍馬』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『仏像を旅する 京都』、『社寺』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|