|

|

|

| 雲龍院 〔泉涌寺〕 (京都市東山区) Unryu-in Temple |

|

| 雲龍院 | 雲龍院 |

|

|

勅使門    延段  衆宝観音  ウメ  ツバキ   井戸  庫裏   玄関   大石順教尼書「般若心経」  大石順教尼  坪庭   本堂(龍華殿)  本堂   灯籠    本堂(重文)  本堂、龍華院の扁額  本堂   本堂、釘隠し  本堂  勅使門  宝篋印塔  霊明殿  霊明殿  書院「れんげの間」  書院「れんげの間」    書院「清浄(しょうじょう)の間」、庭園    清浄の間、大石良雄(内蔵助)筆「龍淵」の扁額 清浄の間、大石良雄(内蔵助)筆「龍淵」の扁額 清浄の間  大輪の間  新荘(しんぞう)  新荘(しんぞう)、悟りの間、紅梅。海棠、シャクナゲ、色調が異なるという「五色の紅葉」も植えられている。  新荘、悟りの間  新荘、悟りの間、楓の大木     |

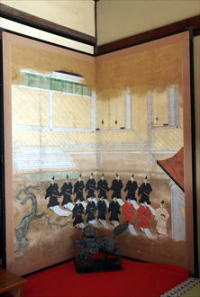

雲龍院(うんりゅう-いん)は泉涌寺別院になる。山号は本尊薬師如来が「東方瑠璃光世界の主」とされることから瑠璃山という。 真言宗泉涌寺派の別格本山。本尊は薬師如来。 西国薬師如来第四十九番霊場(西国薬師霊場第四十番札所)。泉山(せんざん)七福神、第5番、大黒天。 ◆歴史年表 南北朝時代、1371年/1372年、後光厳上皇(北朝第4代、1338-1374)は、別院として雲龍院を創建したという。開山は竹厳聖皐(ちくがん-しょうこう)であり、天皇家の菩提所になる。当初は竜華院(龍華院、りゅうげいん)と称された。 その後、北朝第5代・後円融天皇(1359-1393)は、勅願として如法写経会を始める。寺領を寄進し、龍華殿を建立した。法会は現在も続く。 1389年、北朝第6代・第100代・後小松天皇(1377-1433)は、後光厳天皇、後円融天皇のために、如法経会を行う。寺領を寄進した。 南北朝時代-室町時代、後円融天皇、後小松天皇、第101代・称光天皇(1401-1428)が帰依し、没後、それぞれ当院の後山で火葬にされた。 室町時代、1405年、焼失した。 1429年頃、泉涌寺31世・泰巌全安により再興される。 1470年/1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 1501年/1502年、第104代・後柏原天皇の綸旨(りんじ、天皇の命令文書)により、第103代・後土御門天皇の御黒戸御殿を移築し、如法御殿(如法修殿)と名付けて本堂(重文)とし再建した。 1515年頃より、今熊野観音寺別当・雲龍院と今村兄弟との間で、今熊野観音寺巡礼堂領をめぐる相論があった。 安土・桃山時代、1596年、地震により御黒戸御殿(御影堂)などが倒壊した。 江戸時代、寺領も多く、僧侶も多数抱えた。 1639年、中興の祖・如周正専(じょしゅう-しょうせん)は、雲龍院、龍華院を合併する。後水尾上皇(第108代)の援助により御黒戸御殿、そのほか僧房、斎堂、鐘楼など諸堂を修復している。 1642年、後水尾天皇より写経会の仏具100余点の寄付を得て再興される。 1646年、如法経堂が完成した。 1866年、第121代・孝明天皇、第122代・明治天皇、孝明天皇女御・英照皇太后、大宮御所、静寛院宮(和宮親子内親王)の援助により霊明殿の建立が始まる。 近代、1868年、霊明殿を建立する。北朝第4代・後光厳天皇など歴代天皇の尊牌を祀る。 ◆竹厳聖皐 鎌倉時代後期-室町時代前期の真言宗の僧・竹厳聖皐(ちくがん-しょうこう、1324-1402)。男性。俗姓は藤原、字は竹巌、聖皐。京都に生まれた。泉涌寺の拙叟全珍に師事し真言と律を学び、後に住持となる。後光厳上皇、後円融天皇、後小松天皇の帰依を受ける。龍華院、雲龍院を開き、泉涌寺の如法経書写会を始めた。79歳。 ◆後光厳天皇 南北朝時代の北朝第4代・後光厳天皇(ごこうごん-てんのう、1338-1374)。男性。弥仁(いやひと)。法名は光融。持統院統・北朝初代・光厳天皇の第2皇子。母は藤原秀子(陽禄門院[ようろくもんいん] )。崇光天皇の同母弟。大納言・日野資名、宝禅尼に養育された。妙法院門跡への入室が予定されていたが、足利尊氏と弟・直義の政争である観応の擾乱(1349-1352)により延期になる。1351年、兄・北朝第3代・崇光天皇が南朝によって退位させられる。1352年、南軍は京都を急襲し、敗れた南朝の第97代・南朝第2代・後村上天皇は、光厳上皇・光明(北朝第2代)・崇光上皇の3上皇、直仁親王を拉致し、大和賀名生(あのう)に逃れた。室町幕府による上皇の還京は実現せず、足利氏による北朝再興になる。異例の祖母・第93代・後伏見中宮・広義門院(西園寺寧子)の命により、15歳の弥仁親王(北朝第4代・後光厳天皇)が土御門内裏で践祚された。当初は広義門院が執政した。1353年、足利尊氏・義詮(よしあきら)に擁され、神器も伝国詔宣を発する上皇もない異例の即位だった。その後は親政を行う。1353年-1361年、南朝軍は3度攻撃を行い、後光厳天皇は、美濃小島の行宮、近江、武佐などに逃れた。1371年、南朝に幽居中の崇光上皇は、後継に皇子・栄仁(よしひと)親王を望む。後光厳天皇は、三宝院光済、義満嫡母・渋川大人氏らの周旋、執政・細川頼之の協力を得て、自らの皇子・緒仁(おひと)親王(北朝第5代・後円融天皇)に譲位した。その後、柳原殿で院政を行う。37歳。 書に優れた。歌集に『後光厳院百首和歌』、日記に『後光厳院御記』がある。 陵墓は深草北陵(伏見区)にある。分骨所は泉涌寺内の龍雲院(東山区)内に方形がある。 ◆後円融天皇 南北朝時代-室町時代前期の北朝第5代・後円融天皇(ごえんゆう-てんのう、1358-1393)。男性。緒仁(おひと) 。法名は光浄。父・北朝第4代・後光厳天皇、母・崇賢門院(すうけんもん)藤原(紀)仲子(ちゅうし)(石清水祠官・善法寺通清(みちきよ)の娘)の第2皇子。足利政権の内紛である観応の擾乱(1350-1352)で、北朝第3代・崇光天皇は、南朝に拉致され大和賀名生(あのう)に幽閉された。1357年、崇光天皇は帰京し、子孫の皇位断念の誓約を拒否し、皇子・伏見宮栄仁(よしひと)の皇位継承を室町幕府に働きかけ断られる。1371 年、管領・細川頼之の介入により、緒仁が親王宣下を受けて、践祚した。1374年、従兄弟・同年齢の3代将軍・足利義満に擁立され、 17歳で即位した。義満は朝儀に介入し続けた。1382年、6歳の皇子・幹仁 (もとひと)(北朝第6代・後小松天皇) に譲位し院政を行う。義満の権勢に阻まれ、朝廷が掌握していた裁判権、京都の施政権も幕府に奪われた。即位礼の実施、仏事儀式などでも争い、延臣は義満に追随する。後円融天皇上皇は追い込まれ、通陽門院への刃傷事件、愛妾・按察局(あぜちのつぼね)を追放するなどした。1392年、南北朝の合一になる。1393年、小川仙洞で亡くなる。36歳。 院政期最後の上皇になり、皇家最後の王権保持者になった。能書家としても知られる。和歌に秀で、公卿歌人・御子左為遠(みこひだり ためとお)らに命じた勅撰『新後拾遺和歌集』がある。日記に『後円融院御記』がある。 陵墓は深草北陵(伏見区)になる。分骨所は泉涌寺(東山区)の龍雲院内に方形がある。 ◆後小松天皇 南北朝時代-室町時代中期の持明院統・北朝第6代・第100代・後小松天皇(ごこまつ-てんのう、1377-1433)。男性。幹仁(もとひと)、法名は素行智(そぎょうち)。父・北朝第5代・後円融天皇、母・通陽門院藤原厳子(げんし/たかこ)(三条公忠の娘)の第1皇子。一休宗純は実子になる。1382 年、父・後円融天皇の譲位を受けて、北朝第3代・崇光天皇の皇子・栄仁(よしひと)親王と皇位を争う。幹仁親王は、将軍・足利義満の推挙により親王宣下のないままに践祚する。土御門内裏に入り6歳で即位した。摂政には二条良基を任じた。左大臣・義満が補佐する。1387年、元服する。1392年、南北両朝の合一により、後小松天皇は、義満の提案を受け入れ、大覚寺統の南朝・第99代・後亀山天皇から神器を受け、即位する。1393年、父・後円融上皇が亡くなり、親政を開始した。だが、准三后義満は、皇位簒奪を狙い、天皇権限の叙任権などを渡さず、天皇は傀儡になる。1396年、義満により伝奏奉書が使用され、国際的に義満は「日本国王道義」として認められるようになる。1406年、母・通陽門院の没後、義満は正妻・日野康子を天皇准母とし、次男・義嗣を皇位継承候補として還俗・元服させた。1408年、義満が急死する。義持は、父・義満の政策を否定した。1412年、持統院統の皇子・実仁(みひと)親王(第101代・称光天皇)に譲位し、院政を行う。1428年、持統院統の猶子・後崇光院の皇子・彦仁王(ひこひとおう)(第102代・後花園天皇)が即位し、院政を行う。1431年、出家し、後も院政を執る。仙洞御所で亡くなる。57歳。 和歌・連歌、琵琶などに優れた。歌は『新続古今集』にある。日記『後小松天皇宸記』がある。陵墓は深草北陵(伏見区)になる。分骨所は泉涌寺(東山区)の龍雲院内に円丘がある。 ◆如周正専 江戸時代前期の真言宗の僧・僧・如周正専(じょしゅう-しょうせん)。詳細不明。男性。1639年、雲龍院を中興した。 ◆仏像 ◈ 本堂(龍華殿)の本尊「薬師如来坐像」は、平安時代後期作/鎌倉時代の定朝様になる。彩色も残る。檜の漆箔。 光背に化仏様の十二神将立像があり珍しい。江戸時代作になる。台座も後補による。 ◈ 脇侍は「日光・月光菩薩立像」による。江戸時代作、写実的な表現をしている。皆金色。 ◈ 庫裡安置の「大黒天立像」は、南北朝時代(鎌倉時代/室町時代とも)になる。忿怒相で眉をひそめ口を開いている。左肩に大袋を背負う。草鞋履きであり、左足を一歩前に出し、「走り大黒」と呼ばれる。前に踏み出すことを諭しているという。胸に截金細工、衣は牡丹文截金、目に水晶が入る。かつて稲荷社内愛染寺に安置されていたとみられている。泉涌寺七福髪巡りの一つに数えられる。 寄木造、玉眼。 ◆位牌 ◈位牌堂の霊明院内陣中央には、北朝第4代・後光厳天皇(1338-1374)、北朝第5代・後円融天皇(1359-1393)、北朝第6代・第100代・後小松天皇(1377-1433)、第101代・称光天皇(1401-1428)の位牌を祀る。 ◈左に第108代・後水尾天皇(1596-1680)、第109代・明正天皇(1624-1696)、第110代・後光明天皇(1633-1654)、第111代・後西天皇(1638-1685)、第112代・霊元天皇(1654-1732)、第113代・東山天皇(1675-1710)、第114代・中御門天皇(1702-1737)、第115代・桜町天皇(1720-1750)、第116代・桃園天皇(1741-1762)、第117代・後桜町天皇(1740-1813)、第118代・後桃園天皇(1758-1779)、第119代・光格天皇(1771-1840)、第120代・仁孝天皇(1800-1846)、第121代・孝明天皇(1831-1867)の歴代天皇の位牌を祀る。 ◈右に後水尾天皇中宮・東福門院(1607-1678)、孝明天皇第1皇女・普明照院(1850-1852)などの位牌が安置されている。 ◆建築 「本堂(龍華殿、りゅうげ-でん)」(重文)は、江戸時代初期の建立であり、貴重な建物として知られる。 室町時代後期、1501年/1502年、第104代・後柏原天皇の綸旨により、第103代・後土御門天皇の御黒戸御殿を移築し、如法御殿(如法修殿)と名付けて本堂とし再建した。江戸時代前期、1639年、後水尾上皇(第108代)の援助により再建された。屋根は、江戸時代前期、1646年に、さわら材を竹釘で打付けた杮(こけら)葺になる。 安土・桃山時代風、桁行13.8m、梁行12.9m、向背1間、一重、入母屋造、杮(こけら)葺。 ◆庭園 苔と石組み、刈込、楓の庭がある。 ◈ 新荘(しんぞう)の「悟りの間」前には、紅梅、海棠、石楠花、秋には五色の紅葉が見られる。紅葉の終盤に色づき、色の微妙な階調が見られる。 ◈ 書院の前庭は、苔地に、躑躅の刈込があり、楓、侘助椿などの植栽がある。庭には豊臣秀吉が建立した方広寺の礎石という石2つが据えられている。「蓮華の間」に障子窓が開き、ツバキ、燈籠、楓、松が見える。 ◈ 霊明殿前に白砂敷きの庭があり、菊花紋の盛砂の中央に徳川慶喜が寄進した燈籠が立つ。 ◆灯籠 霊明殿前の燈籠は、江戸幕府15代、最後の将軍・徳川慶喜(1867-1868)が寄進したという。かつて、光明天皇陵にあり、幕末の混乱期に薩摩藩が倒したものを、二条家血筋の当院住持により、夜中に密かに移したものという。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の紙本墨書「妙法蓮華経」(重文)。 ◈絹本著色「後円融院宸影」1幅(重文)は、室町時代の絵所預の土佐光信(1434?-1525?)の筆による。没後100年忌の、室町時代後期、1492年に描かれた。 ◈「後円融天皇綸旨」は、南北朝時代、1389年になる。 ◈大石良雄(大石内蔵助)筆「龍淵の書」。大輪の間に大石の額が掛る。伯父が山内塔頭・来迎院の住職をしていたため、大石が山科に住した際に度々当院も訪ねていたという。 ◈大石順教尼書「般若心経」。 ◆写経 皇室、写経とのゆかりが深い。帰依した北朝第5代・後円融は、勅願として如法写経会を始め、この法会は現在も続いている。室町時代の第103代・後土御門天皇の御黒戸御殿が移築された如法御殿は写経道場とされた。 江戸時代の後水尾上皇(第108代)より、写経会に必要な仏具100余点を贈られている。 ◆障壁画 龍華殿に現代の水墨作家・堂野夢酔(1944-)の「双龍風雷圖」14面の襖絵がある。風神雷神の阿吽龍が描かれている。 ◆七福神巡り 泉涌寺山内の七福神めぐり(成人の日)は、泉涌寺(泉山)七福神巡りとして塔頭9カ寺を巡る。現代、1951年以来続けられている。これらを福笹を持ちお参りしていく。 第1番は福禄寿・即成院、第2番は弁財天・戒光寺、番外の愛染明王・新善光寺、第3番は恵比寿神・今熊野観音寺、第4番は布袋尊・来迎院、第5番は大黒天・雲龍院、番外の楊貴妃観音・泉涌寺本坊、第6番は毘沙門天・悲田院、第7番は寿老人・法音院になる。 ◆相論 室町時代後期、1515年頃より、今熊野観音寺別当・雲龍院と今村藤左衛門・源左衛門兄弟との間で、洛陽・西国三十三所の今熊野観音寺巡礼堂領をめぐる相論があった。 雲龍院側は幕府に訴えた。1516年8月に幕府は雲龍院の訴えを認め、山城国守護・大内義興に雲龍院への土地引き渡しの実力行使を命じ、今熊野社社家にもその旨を伝えた。9月に守護奉公人が執行し、雲龍院の名誉回復のために動いている。その後も、1517年7月に、幕府は再度、社家に引き渡しを命じ、9月にも社家・兄弟に対して狼藉停止を命じた。 ◆墓・陵 後山に、南北朝時代の北朝第4代・後光厳天皇(1338-1374)(方形)、北朝第5代・後円融天皇(1359-1393)(方形)、南北朝時代-室町時代の北朝第6代・後小松天皇(1377-1433)(円丘)、第101代・称光天皇(1401-1428)? の分骨所がある。 藤原婧子(1780-1843)(第119代・光格天皇後宮)慈悲心院(1823)(第120代・仁孝天皇皇女)、女二宮(1825-1826)(仁孝天皇皇女)、順子内親王(1850-1852)(孝明天皇皇女)富貴宮(1858-1859)(第121代・孝明天皇皇女)の宝篋印塔、無縫塔が立つ。 境内に、推理作家・山村美紗(1931-1996)の墓がある。 ◆樹木 本堂脇の高野槇は、「悠仁親王お印の木」という。 ◆花暦 はねずの梅、紅梅、白梅、河津桜、沈丁花、躑躅(3-5月)、皐月、萩、紅葉・五色の紅葉(11月)、ワビスケ、八重椿(12-2月)。 ◆修行体験 本堂で写経、その後の拝観、抹茶・お菓子も頂くことができる。9:00-15:30。 ◆年間行事 泉山七福神巡り(大黒天の特別公開。)(成人の日)、如周僧正法要献茶式(2月18日)、如法写経会法要(江戸時代、1642年の後水尾上皇からの行事になる。)(4月27日)、春のライトアップ・開山忌法要(6月27日)、盂蘭盆会法要(8月13日-16日)、洛東観月茶会(9月中旬)、秋のライトアップ・お薬師さん御用納め(12月23日)、除夜の鐘( 23:30より参拝者も撞くことができる。)(12月31日)。 写経会法要(毎月27日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 27 泉涌寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『図説天皇陵』、『京都傑作美仏大全』、『古都歩きの愉しみ』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京の福神めぐり』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、雲龍院パンフレット 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

庭園  |

庭園 |

鐘楼 |

|

鎮守社 鎮守社 |

|

|

|

| |

|