|

|

|

| 即成院 〔泉涌寺〕 (京都市東山区) Sokujo-in Temple |

|

| 即成院 | 即成院 |

|

|

山門  山門、鳳凰   手洗所   霊弓殿       本堂     地蔵堂  那須与一宗高の墓という石塔、宝塔  |

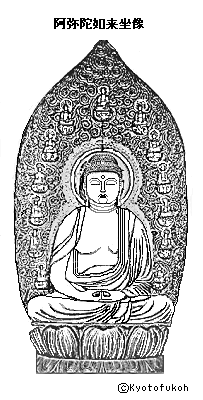

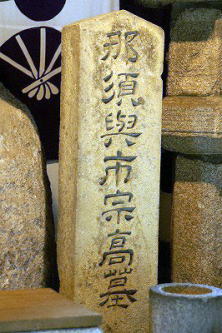

泉涌寺の塔頭・即成院(そくじょう-いん)は、泉涌寺の西、総門前北側にある。 即成院とは、かつての寺名「即成就院(そくじょう-じゅいん)」の略であり、所願成就に因む。本尊は、ぽっくり信仰を集め「ぽっくり寺」とも称されている。平安時代の伝説的な武将・那須与一(市)ゆかりの寺として知られ、「那須の与一さん」ともいわれる。山号は光明山(こうみょうざん)という。 真言宗泉涌寺派総本山、本尊は阿弥陀如来。 泉山(せんざん)七福神、第1番、福禄寿。長寿、幸福の信仰がある。京の通称寺霊場第30番、那須の与一さん。 ぽっくり信仰、寝ついた者は下の世話にならない。極楽往生、所願成就、病気平癒、合格祈願などの信仰がある。御朱印(阿弥陀如来、福禄寿)が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 平安時代、991年/992年、天台宗の恵心(源信)が開創した光明院に始まるともいう。 1087年/寛治年間(1087-1094)、官吏・歌人で伏見長者と称された橘俊綱(たちばな-の-としつな)が営んだ桃山の「伏見山荘」(伏見区)に、持仏堂として光明院を移したという。当初は、「伏見寺(ふしみでら)」、「即成就院」とも称した。 鎌倉時代、1195年、宣陽門院、その母・高階栄子により、後白河院(第77代)の追悼のために再興されたという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)以後に荒廃した。 安土・桃山時代、1594年、豊臣秀吉の伏見城築造(1592)にともない、大亀谷(おおかめだに)東寺町(伏見区、現・天理教分教会)に移された。本尊は恵心僧都作の阿弥陀仏坐像であり、脇には二十五菩薩が安置されていたという。後の戦禍により焼失し、11体が残されたという。 近代、1872年、神仏分離令後の廃仏毀釈により無住(廃寺)になる。 1875年、移されて泉涌寺塔頭になった。 1887年、当初は泉涌寺大門付近に仮堂が復興されたともいう。 1899年、泉涌寺塔頭で本寺の法安寺(ほうあんじ)と合併した。 1902年、総門近くの現在地に再興された。 1941年、「即成院」に改称している。 ◆源信 平安時代中期-後期の天台宗の僧・源信(げんしん、942-1017)。男性。恵心(慧信)僧都、横川僧都。大和国(奈良県)の生まれ。父・卜部正親(うらべ-まさちか)、母・清原氏。7歳で父没後、950年/956年、9歳で比叡山の良源に学んだともいう。955年、得度した。956年、15歳で『称讃浄土経』を講じ、第62代・村上天皇により法華八講の講師の一人に選ばれる。だが、母の諫言を守り、名声より聖人になるためとして横川の恵心院に隠棲し続けた。973年、広学竪義になり内供奉十禅師に補せられた。988年、覚超らと二十五三昧会を結び、浄土往生の行に励む。正暦年間(990-995)、霊山院を造営し、華台(けだい)院に丈六弥陀三尊を安置、迎講(むかえこう)を始めた。1004年、公卿・藤原道長の帰依により権少僧都になる。延暦寺六月会の探題になり、栄名を嫌い山門を出なかった。1005年、権少僧都を辞する。恵心院で亡くなる。臨終にあたり、阿弥陀如来像の手に結んだ糸を手にし、合掌しながら入滅したという。76歳。 良源門下四上足の一人に数えられた。天台宗恵心流の祖とされ良忍、法然、親鸞らに影響を与えた。宋でも高い評価を得る。浄土宗の基礎になり、地獄極楽観を説いた『往生要集』(985)の編者であり浄土教を大成した。「往生の業は、念仏をもって本となす」と説き、貴族、庶民に影響を与えた。著『一乗要決』『観心略要集』など。慶滋保胤(?-1002)と、仏典研究の「勧学会」を主宰し、庶民への仏法を説く。『源氏物語』第53帖、『宇治十帖』第9帖の「手習」巻では、宇治川に入水した浮舟を助けた「横川の僧都」といわれている。(良源弟子の覚超ともいう)。絵、彫刻に優れたという。源信作の和讃「極楽六時讃」がある。 ◆橘 俊綱 平安時代後期-後期の官吏・歌人・橘 俊綱(たちばな-の-としつな、1028-1094)。男性。伏見修理大夫(しゅりのだいぶ)。父・公卿・藤原頼通、母・進命婦。讃岐守・橘俊遠の養子とされた。正室は隆姫(たかひめ)女王。丹波・播磨国守、正四位上、修理大夫、近江守を歴任した。伏見山南麓に「伏見山荘」を造営する。三名勝(ほかに高陽院、石田殿)の一つとされた。1093年、山荘が焼失する。1050年、橘俊綱家歌合などを開き、僧・歌人・能因、僧・歌人・良暹(りょうぜん)、和歌六人党の一人・官吏・藤原範永などが訪れた。『後拾遺和歌集』などの勅撰集に入首している。笛、笙、琵琶、造園に通じ、日本最古の庭園集『作庭記』作者ともいう。「伏見の長者」と呼ばれた。67歳。 ◆高階 栄子 平安時代後期-鎌倉時代前期の政治家・高階 栄子(たかしな-の-えいし、1151?-1216)。女性。丹後局(たんご-の-つぼね)。父・延暦寺法印・澄雲(ちょううん)/僧章尋とも。母・若狭局(平政子)(建春門院平滋子の乳母)とも。後白河法皇(第77代)の近臣・相模守・平業房に嫁した。治承年間(1177-1181)初め、法皇の寵愛を得て夫の出世を後押した。業兼、教成(法皇命により山科実教の養子)、女子3人を産む。1179年、平清盛が法皇を鳥羽殿に幽閉し、業房は伊豆に流され途中で殺害された。1181年、法皇との間に皇女・覲子(きんし、宣陽門院)を産む。1183年、栄子の意向で、第82代・後鳥羽天皇を践祚させる。1187年、従三位、1191年、従二位。1192年、法皇没後、出家し、膨大な長講堂領を娘・宣陽門院に伝領させた。源頼朝は娘の入内を望み、栄子に取り入る。栄子は、女院庁別当・源通親(みちちか)らと結び、1196年、九条兼実(かねざね)を失脚させた。晩年、夫・業房の所領に業房が建てた浄土寺(東山区)に住んだ。65歳?。 6人の子を育てる。「執権の女房」「日本の楊貴妃」「女性政治家の先駆者」ともいわれる。 ◆宣陽 門院 平安時代後期-鎌倉時代中期の宣陽 門院(せんよう-もんいん、1181-1252)。女性。名は覲子(きんし)、法名は性円智。父・後白河法皇(第77代)、母・寵妾・丹後局(高階栄子)の第6皇女。1189年、内親王、准三宮。1191年、天皇の生母でなく、后位につかない内親王として初めて院号を受ける。1192年、法皇は死の直前に御所六条殿、持仏堂の長講堂、膨大な荘園群(長講堂領)を女院に譲与した。六条西洞院を御所にした。法皇・後鳥羽天皇の近臣が後見した。1196年、源通親(みちちか)と結び、九条兼実(かねざね)を失脚させた。1200年、第82代・後鳥羽天皇の子・雅成親王を養育する。1205年、長講堂で出家し、性円智と称した。1221年、雅成は承久の乱で鎌倉幕府により但馬に流される。その後、関白・近衛家実の娘・長子(鷹司院、第86代・後堀河天皇の中宮)を養女にした。後、九条道家との政争に敗れた。仁和寺菩提院・行遍を信任し、1238年、行遍が供僧設置を図る東寺に所領寄進した。1251年、上西門院領を鷹司院に譲与する。1252年、伏見殿で没した。72歳。 長講堂領は後深草上皇に伝領され、持明院統の経済基盤になる。両統迭立の原因になった。熱心な弘法大師信者で、行遍により伝法灌頂を受け、東寺復興に尽くした。 ◆那須 与一 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・那須 与一(なす-の-よいち、?-?)。男性。宗高(宗隆)、余一など。父・下野国那須荘を所領の資隆(資高)の11男という。弓矢に優れ、鎌倉御家人になる。1180年-1185年、源平合戦(治承の内乱)で源義経の軍に従う。1185年、屋島合戦で、海上に浮かぶ平家の船に立てられた扇の的を、馬上から一矢で射とめた。敵味方から喝采をあびたという。(『平家物語』)。その功により、丹波、信濃、若狭、備中、武蔵各国に恩賞地を与えられ、那須氏総領になる。のち出家、伏見・即成院に入ったという。 後世、謡曲、浄瑠璃能、歌舞伎などに脚色された。伝説上の人物といわれている。 ◆仏像 かつて、当院は大亀谷(伏見区)にあった。本堂に恵心作の阿弥陀坐像、九品往生のうちの上品上生意味する25菩薩が安置されていたという。その後の戦禍により焼失し、11体が残されたという。 ◈本堂に安置の平安時代後期作の本尊「阿弥陀如来坐像」(重文)、「二十五菩薩像坐像」(重文)がある。 平安時代後期、橘俊綱の没年の1094年頃の作という。俊綱が建立した伏見寺(臥見堂)の旧仏ともいう。かつては恵心僧都(942-1017)作といわれていた。近年では、定朝(?-1057)とその弟子作ともいう。そのほかは、観音菩薩像など10体が平安時代の作であり、15体は江戸時代の後補作になる。かつて「臥見堂の迎摂像(ごうしょうぞう)」と呼ばれていた。往生者は、堂内で阿弥陀仏如来に率いられた25の聖衆の来迎を受けた極楽往生を体現することができた。 ◈「阿弥陀如来坐像」(223.6/224㎝)(重文)は、作風がほかの菩薩像と異なり、印相も来迎印ではなく定印のため、他所から遷されたともされる。 ◈「観音菩薩坐像」(96.7㎝)(重文)は跪座(きざ、正坐に近い坐り方で足のつま先を立て、膝頭とつま先で床に付く状態)をし、蓮台を両手で差し出す。定朝様、木造、寄木造、彩色。 ◈「獅子吼(ししく)菩薩像」は、「ほほ笑みの菩薩」として知られている。 ◈4段の仏壇に、上品上生印の「阿弥陀如来」、両脇侍の蓮台を捧げ持つ「観音菩薩像」、合掌する「勢至菩薩像」、その他に供養菩薩の楽器を奏でる23体の「菩薩像」が安置されている。これらの阿弥陀如来と菩薩により、亡者を西方極楽浄土に導く様を立体で表した。動的な菩薩の描写は現実味に富み、きわめて珍しい例という。 前列向かって左端に当初から存在した「如意輪観音像」が客仏として安置されている。二十五菩薩には含まれない。 二十五菩薩の配列は、寺側の説明に従い次のようになる。持ち物は『二十五菩薩和讃』による。なお、異なる場合もある。 向かって右側4段右端より、1.普賢菩薩(持ち物などは幡蓋[ばんがい])、2.山海彗菩薩(篠箜[くご])、3.光明王菩薩(琵琶)。 3段右端より、4.大威徳王菩薩(曼珠[まんじゅ])、5.陀羅尼菩薩(舞ながら袖を持つ)、6.月光王菩薩(振太鼓[しんこ])。 2段右端より、7.薬王菩薩(幢幡[どうばん])、8.徳蔵菩薩(笙[しょう])、9.法自在王菩薩(文殊菩薩)(華鬘[けまん])。 1段右端より、10.虚空蔵菩薩(腰鼓)、11.獅子吼菩薩(鼓)、12.無辺身菩薩(地蔵菩薩)(焼香)、13.(観世音菩薩(妙音菩薩)(蓮台)。 向かって左側1段右端の14.大勢至菩薩満(月菩薩)(合掌)。 4段右端より左へ15.華厳菩薩(馨[けい])、16.金蔵菩薩(筝[そう])、17.薬上菩薩(玉幡[ぎょくばん])。 3段右端より18.宝蔵菩薩(笛)、19.衆宝王菩薩(鐃[にょう])、20.金剛蔵菩薩(琴)。 2段右端より、21.三昧菩薩(天華[てんげ])、22.日照王菩薩(鞨鼓[かっこ])、23.定自在王菩薩(太鼓)。 1段右2つより、24.白象王菩薩(宝幢[ほうどう]) 、25.大自在王菩薩(華幢[けどう])。 「勢至像」(95㎝)、ほか(79㎝-97㎝)、木造、漆箔、一部彩色、截金。 ◆鳳凰 山門の屋根上に鳳凰が飾られている。平安時代後期、1052年、藤原頼通(992-1074)は宇治に平等院を建立した。子・俊綱( ◆那須与一墓 那須与一の墓といわれる「石造宝塔(多宝塔)」(1.3m)が本堂裏にある。開基の橘俊綱の塔ともいう。鎌倉時代作であり、笠石の軒が厚く、塔身は太い。相輪はなく空輪、風輪は補われている。松香石製、約2.5m。 那須与一は当山の本尊を崇敬したとされ、屋島の戦いで功績を得たことから出家し、即成院に庵を結び亡くなったともいう。 「願いが的へ」と扇に書いて墓に祈願すると所願即成就するという。病平癒、合格祈願の信仰も集める。病人の命乞い祈願が行われる。祈願し御供の香水を病人に飲ませる。治る見込みのない者は、阿弥陀如来の安らかな迎えを待つという。 ◆七福神巡り 泉涌寺山内の「七福神めぐり」(成人の日)は、泉涌寺(泉山)七福神巡りとして塔頭9カ寺を巡る。現代、1951年以来続けられている。これらを福笹を持ちお参りしていく。 第1番は福禄寿・即成院、第2番は弁財天・戒光寺、番外の愛染明王・新善光寺、第3番は恵比寿神・今熊野観音寺、第4番は布袋尊・来迎院、第5番は大黒天・雲龍院、番外の楊貴妃観音・泉涌寺本坊、第6番は毘沙門天・悲田院、第7番は寿老人・法音院になる。 ◆二十五菩薩お練り供養法会 「二十五菩薩お練り供養法会」(京都市指定無形文化財)(10月第3日曜日)では、本堂を極楽浄土、地蔵堂を現世に見立てる。菩薩が現世に現れ、人々を極楽浄土に導く様を表現している。 来迎橋(仮橋、極楽橋、50/60m)までを、金色の面を付けた先頭の阿弥陀如来の化身・大地蔵菩薩、二十五菩薩らが練る。再び本堂に戻り、観音菩薩、勢至菩薩の舞いが行われる。 国内唯一の仏像の形によるお練りという。 ◆年間行事 泉山(せんざん)七福神巡り(1月成人の日)、二十五菩薩お練り供養法会(10月第3日曜日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『京の寺 不思議見聞録』、『京の福神めぐり』、『週刊 日本の仏像 第17号 六波羅蜜寺 空也上人像と東山』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『週刊 日本の仏像 第14号 三千院 国宝阿弥陀三尊と大原』、『京都傑作美仏大全』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『山科事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|