|

|

|

| 恋塚寺 (京都市伏見区) Koizuka-dera Temple |

|

| 恋塚寺 | 恋塚寺 |

|

|

本堂 本堂    本堂の本尊  文覚の木像  袈裟御前の木像  渡辺渡の木像  「恋塚」、袈裟御前の墓といわれる宝篋印塔  「丈六尺の板石」  「縁起刻の石碑」  「鳥羽恋塚碑銘」 「鳥羽恋塚碑銘」 「重修恋塚寺」の碑  【参照】「赤池」の地名が残る。 |

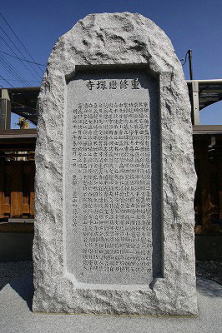

下鳥羽、鴨川近くに位置する恋塚寺 (こいづかでら)は、「貞女の鑑」といわれた袈裟御前の悲話に関わる寺として知られている。山号は利剣山(りけんざん)という。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来像。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代末期-鎌倉時代初期、この地には、袈裟御前(?-?)の住まいがあったという。 1182年/1170年、真言宗の僧・文覚(もんがく)が、一宇を建立したのが起りという。文覚は、自ら殺めたという袈裟御前の菩提を弔い、この地に墓を設けたという。 江戸時代、1868年、鳥羽・伏見の戦いにより焼失した。 近代、明治期(1868-1912)、再建されている。 ◆文覚 平安時代後期-鎌倉時代初期の真言宗の僧・文覚(もんがく、1139-1205)。俗名を遠藤盛遠(もりとお)。「荒法師」といわれた。摂津国(大阪府・兵庫県)の武士の家に生まれる。幼くして両親を失う。摂津源氏傘下の摂津国・渡辺党の武士で、上西門院(鳥羽天皇皇女)に仕える北面の武士になる。1159年、18歳で従兄弟で同僚の渡辺渡(わたる、渡辺左衛門尉源渡)の妻、袈裟御前に横恋慕し、誤って殺したことから出家し、文覚と称した。那智、熊野で修行する。荒廃していた神護寺に入り、1173年、再興のために、第77代・後白河天皇に勧進を強訴し、不敬罪で伊豆国に配流された。その地で知り合った源頼朝に平家打倒の挙兵を促したという。盛遠は、密かに京都に戻り、後白河院の院宣を得て頼朝に伝えた。1192年(1185年)、鎌倉幕府成立後、頼朝、後白河院の庇護を受ける。神護寺再興を果たし、東寺 高野山などの修復も手がけた。頼朝の死後、1199年、後鳥羽上皇(第82代)により佐渡国へ再び流罪となる。一度許されて京都に戻る。1205年、謀反を疑われ三度目となる対馬に流され客死した。65歳。 弟子に神護寺復興を継いだ上覚、孫弟子に高山寺開山の明恵らがいる。 ◆袈裟御前 平安時代後期の女性・ 袈裟御前(けさごぜん、?-1157?)。名は阿都磨(あとま)。詳細不明。実在したかどうかも不明。母・衣川。北面の武士・源渡(みなもと-の-わたる)の妻になる。美女であり、従兄の北面の武士・遠藤盛遠(もりとお、後の文覚)に横恋慕された。夫の命を守るために、身代りになり盛遠に殺されたという。 ◆仏像・木像 本堂には、本尊「阿弥陀如来像」を安置する。 「袈裟御前」、「源渡」、「文覚」の3木像が並べて安置されている。 ◆伝承 文覚、袈裟御前にまつわる伝承がある。 渡辺の橋が完成し、その供養が行われた日に、城南離宮警固の北面の武士・遠藤盛遠は警備に当たった。その際に、従兄弟で同僚の渡辺渡の美しい妻、袈裟御前に心奪われる。 盛遠は、袈裟を呼び寄せるために、袈裟の母(盛遠の叔母)・衣川(ころもがわ)を刀で脅して密会を迫った。病を装った母のもとを袈裟は訪ねる。袈裟はすでに事情を察していた。老いた母は、武士の手にかかり死ぬよりは、我が娘の手により死にたいと告げた。困惑した袈裟は、一計を案じる。盛遠に会い、夫が寝入った際に、夫の首を取るようにと盛遠に持ち掛けた。 盛遠は、闇夜にまぎれて夫婦の寝室に忍び込む。袈裟は、刀の使い手である夫に普段より大目の酒を勧めていた。盛遠は闇の中で、手筈通りに濡れた髪を手掛かりとし、枕元に置かれた烏帽子を目印にした。 盛遠は、濡れ髪に触れて渡の首を刎ねる。そのまま首を袖に包み、外へ出て月光に照らしす。だが、そこに浮かび上がったのは、渡の首はなく愛する袈裟の顔だった。 袈裟は、自らの髪を濡らし、夫の烏帽子を自らの枕元に置いて灯火を消していた。母への孝養と夫への愛(貞節)から、その身代わりになって果てた。辞世「露深き浅茅が原に迷う身のいとど暗路に入るぞ悲しき」。 盛遠は、愛しい女性の首を抱き、邸内の赤池で血を洗い、袈裟の塚を立てたという。盛遠は、己の非道を深く恥じ、直ちに出家し文覚と称した。その後、袈裟の夫・渡、袈裟の母・衣川も出家し、ともに袈裟の菩提を弔ったという。この渡とは、俊乗房重源ともされる。文覚は、墓を「恋塚」と名付けたという。 話は、『平家物語』『源平盛衰記』にある。小説家・芥川龍之介(1892-1927)の小説『袈裟と盛遠』(1918)では、袈裟は酷い女として描かれた。明治期の長唄『鳥羽の恋塚』、小説家・劇作家・菊池寛(1888-1948)原作で、衣笠貞之助(1896-198)監督の映画「地獄門」(1953)などの題材になり、1954年にカンヌ映画祭パルムドール賞を受賞した。 ◆塚・碑 ◈境内には、袈裟御前の首塚という宝篋印塔が立てられている。「恋塚」とも呼ばれる。江戸時代中期、1778年に立てられている。当初、塚は阿弥陀如来のいる西に向けられていた。 1868年の鳥羽・伏見の戦いで寺が焼失している。その後、明治期(1868-1912)に寺が再建された際に、村人の計らいにより文覚の眠る神護寺(右京区)の方角である北西に向けられたという。 辞世の句「露深き浅茅が原に迷う身のいとど暗路に入るぞ悲しき」 ◈傍の「六字名号石」は、法然の筆により、文覚が建立した石板とされている。人倫の大道を教えるものとして、古来より詩歌、謡曲などで知られている。 なお、「恋塚」は、上鳥羽・浄禅寺にもある。 ◈「縁起刻の石碑」は、「渡辺左衛門尉源渡妻袈裟御前秀玉善尼之墓所天養元年(1144)六月文覚上人開基恋塚根元之地、嘉応二年(1170)建立」とある。平安時代後期になる。 ◈「鳥羽恋塚碑銘」には、羅山林道春、江戸時代前期、寛永十年(1633)とある。碑は近年のものになる。安土・桃山時代-江戸時代前期の儒学者・林羅山(1583-1657)の名が記されている。 ◈「重修恋塚寺」の碑は、現代、2006年に立てられた。 ◆文化財 文覚上人刻「板石」。 「極彩色本寺縁起絵巻」、土佐光政(土佐光信とも)筆「袈裟御前肖像画」、極彩色「袈裟物語絵巻」など。 ◆赤池 境内の北東、国道1号線(京阪国道)と府道202号線の交差点付近を「赤池(あかいけ)」と呼ぶ。伝承がある。 遠藤盛遠が、袈裟御前の首を斬った後、ここで太刀の血を洗ったという。池水が鮮血で赤く染まり、「赤池」と呼ばれたという。(『山城名勝志』) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都隠れた史跡100選』、『おんなの史跡を歩く』、『京を彩った女たち』、『古都歩きの愉しみ』、『京都の地名検証』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京の寺 不思議見聞録』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|