|

|

|

| * | |

| 梅辻家 (上賀茂神社社家) (京都市北区) Umetsuji Family House |

|

| 梅辻家 | 梅辻家 |

|

|

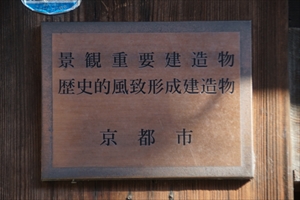

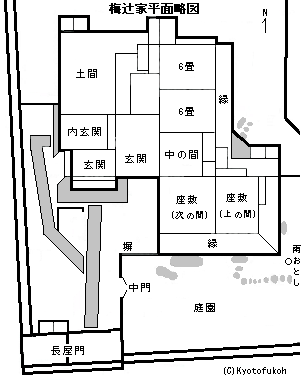

長屋門   「景観重要建造物 歴史的風致形成建造物 京都市」のプレート   入母屋造の式台  居室部の内玄関、鳥居形   カンアオイ   座敷部  座敷  座敷の花頭窓(火頭窓)  江戸時代中期の真言宗の僧・契沖の書、天井は棹縁天井。  三条実美の額  縁の床板  屋根の裏側、樋  雨おとし  床下に空けられた竜の口   |

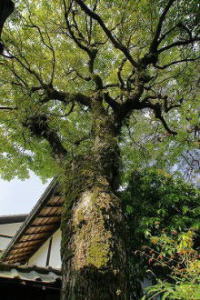

上賀茂の梅辻家(うめつじ-け)は、上賀茂神社の旧社家になる。代々、上賀茂神社に仕えた神主筋の「賀茂七家」の一つだった。 現在の建物は、現存する賀茂七家唯一の社家遺構になる。 ◆歴史年表 かつて、賀茂(鴨)氏族の後裔が上賀茂神社の周辺に住んだ。 室町時代か安土・桃山時代、社の門前町を形成し、集まって住むようになる。 戦国時代、溝を築いて防御していた。 江戸時代、社家町は大門と木戸門によって守られる。275軒の社家が存在した。 1838年頃、梅辻家の建物は、現在の形になっていたという。 近代、明治維新により、神職は内務省神祇官の職になる。社司・氏人は解かれ、神主家七家(賀茂七家)の制度も廃止される。 現代、1986年、6月、梅辻家の建物は、京都市指定有形文化財に指定された。 ◆建築 梅辻家の現主屋の建築年代、改修などについて詳細は不明。江戸時代後期、1838年頃には、現在の形になっていたという。京都御所の御学問所を移築したともいわれている。 現代、1986年6月に、梅辻󠄀家住宅・長屋門・中門・塀は、京都市指定有形文化財に指定された。 ◈「長屋門」は、通りに面して敷地の南西に開く。男部屋が付く。上賀茂には2つの長屋門が残り、その内の一つになる。なお、社家での多くは長屋門ではなく薬医門になっている。 ◈「内玄関(大戸口)」は、建物の西にある。入口は鳥居型をしており、社家の特徴の一つになる。 大戸口には腰高障子を備える。身分の低い者が利用した。 ◈「表玄関(式台[しきだい])」は、居室部の南の正面にあり、身分の高い人の公式な出入口になる。母屋造の式台を付属する。妻面(南)は小屋裏まである柱、横木の貫(ぬき)で飾っており、社家住宅の様式になっている。 横に供待ちの腰掛けも設けられている。 ◈「主屋」は、敷地の北側にあり、居室部と座敷部(書院)からなる。典型的な社家様式になっている。座敷部(書院)を京都御所から移築した際に、居室部を繋いで新造したとみられている。 妻面は立上げた束・水平の貫で妻飾りにする。鬼瓦には、梅辻󠄀家家紋「松皮菱」が刻印されている。屋根の高さは、上賀茂神社一の鳥居より低く抑えることが定められていた。中の間(4畳半)、6畳間が2室、北西隅に土間・台所などがある。 平屋建、切妻造、一部中二階。 ◈「座敷部(書院)」は、建物の南側になる。この2室は、江戸時代中期に、京都御所の御学問所を移したとされる。江戸時代後期、1788年の天明の大火で、京都御所も焼失した。その際に御学問所は奇跡的に焼失を免れており、その後、この地に移されたとみられる。その後、主屋を繋ぎ社家様式で建てたとみられる。 黒書院造であり、天井・柱・鴨居・欄間などすべて黒塗りされている。御所内では私的な部屋として使用されていた。建物内外の一部の錺(かざり)金具・障子取手に菊の紋章が刻まれている。 梅辻󠄀家では客間として使用した。南東側の座敷(上の間)(6畳)と西隣の次の間(8畳)がある。座敷は北に押板風の床の間、東の付書院(上の間)には古式の花頭窓(火頭窓)、天井は社家特有の床指し(床の間に対して天井板を下から支える細い部材)が直角に取り付けらている。なお、一般的には床指しは縁起が悪いとされている。棹(竿)縁天井が張られ、棹は床の間の方向に向いている。東側・南側は庭に面しており、吹き放しの濡縁になっている。引違戸は下部は舞良戸、上部は明かり障子になっている。 屋根には反りが見られ、かつては檜皮葺だったとみられる。妻面に狐格子(木連[きつれ]格子)、梅鉢懸魚(うめばち-げぎょ)があり、神社・御所建築に見られる様式になる。入母屋造、瓦葺。 ◈「御印殿収蔵庫」は、かつて存在した。現在は収蔵庫のみが残る。 御印殿収蔵庫は、江戸時代後期、1788年の天明の大火後に、書院が京都御所より移築された頃よりあったとみられている。かつて、当家が賀茂七家の一つとして上賀茂神社神主の時、神社の実印は常に神主が携帯した。神主の在宅時には、印は祠の御印殿内収蔵庫に施錠して収蔵されていた。 ◆水捌けの工夫 敷地が鴨川扇状地に建てられており、敷地の水捌けを良くする工夫が随所に見られる。 ◈縁の床板は直角に張られ、書院前庭側に向けて緩やかな傾斜がつけられている。 通気性を良くするため、縁の下も設けられている。 ◈屋根には縦樋がない。軒先の雨水は、庭側に突き出た樋の先から「雨おとし」に直接に垂直に落としている。雨おとしには、大小の石が敷き詰められ、建物には雨水がかからない。雨水を地下に浸透させるための仕掛けにもなっている。 ◈「竜(龍)の口」は、床下に開けられた排水口をいう。前庭に2つあり、屋根から落ちた雨水・庭に降った雨水を排水する。ほかの社家にも設けられている。 なお、前庭下には石組の暗渠があるとみられ、排水能力は極めて高い。建物床下の水捌けを良くし、湿気を防ぐ工夫であり、たとえ豪雨時でも床下は乾いているという。 ◆文化財 ◈座敷部(書院)に、江戸時代中期の真言宗の僧・国学者・契沖(1640-1701)の書が掛かる。 ◈江戸時代後期-近代の公卿・政治家・三条実美(1837-1891)の額が掛かる。 ◈「保科正信(ほしな-まさのぶ)書状」は、会津3代藩主・松平保科(1669-1731)が上賀茂神社神主(宮司)・梅宮三位に宛てたものになる。 なお、松平保科は、正容(まさたか)、松平正容と改名している。 ◈「江戸城本丸秘図」は、江戸時代に葵使が、上賀茂神社から徳川幕府に葵草(双葉葵)を献上する際に用いた図面になる。 毎年旧4月に、上賀茂神社から献上する慣わしがあった。将軍謁見の際に、間違いなく将軍の御座所へ行くための道筋を記した秘図だった。 なお、葵使が道中の出来事を詳細に記した日記もある。 ◆社家 上賀茂神社の神職は、代々の世襲制であり、1200年以上の歴史を有して継承されてきた。 社家とは神職を引き継ぐ家系をいう。社家には、五官(神主、禰宜など)と、二十一職の社司、奉仕する氏人などがある。 鎌倉時代までには、賀茂県主(かもあがたぬし)の後裔という「賀茂十六流(氏、平、清、能、久、俊、直、成、重、幸、季、保、宗、弘、顕、兼→経)」の中からのみ、上賀茂神社の世襲制の神職が選ばれていた。鎌倉時代以降は、第82代・後鳥羽天皇(1180-1239)の長子といわれる氏久の系統につながる家々が独占したという。 社家のうち格が高い神主筋の「賀茂七家」としては、松下、森、鳥居大路、林、梅辻、富野、岡本家あった。近代以前の神主・禰宜(ねぎ)・祝(はふり)・権禰宜・権祝などの九職を務め、社家町を形成していた。梅辻家は、世襲制最後の神主を務めた。 江戸時代には、社家町は大門と木戸門によって守られる。275軒の社家が存在した。 近代に入り明治維新により、神職は内務省神祇官の職になる。社司・氏人は解かれ、神主家七家(賀茂七家)の制度も廃止された。 *普段は非公開。 *梅辻󠄀の「辻(つじ)󠄀」について、「しんにょう/しんにゅう」は梅辻家では本来「1点」ですが、ウェブサイト上では「環境依存文字」として表示されない場合があるため、やむなく「2点」で表記しています。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『賀茂文化 第4号』、「拝観の手引-令和4年度第58回京都非公開文化財特別公開」、「拝観乃手引-令和7年度 春季 京都非公開文化財特別公開」、ウェブサイト「京都市都市計画局 都市景観部 景観政策課」、ウェブサイト「京都の旧社家町に関する研究-下鴨神社周辺地域を中心として」、ウェブサイト「京都市指定・登録文化財(建造物)」  |

|

|

| |

|