|

|

|

| 賀茂季鷹旧居・歌碑 (京都市北区) Former Residence of Kamo no, Suetaka |

|

| 賀茂季鷹旧居・歌碑 | 賀茂季鷹旧居・歌碑 |

|

|

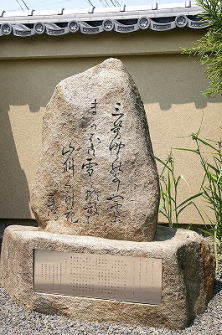

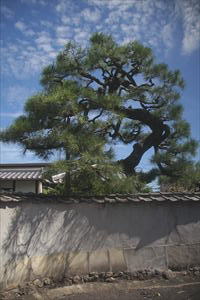

歌碑  「雲錦亭」    塀  |

上賀茂神社社家町の東、明神川に程近い地に、江戸時代後期の国学者で歌人として活躍した賀茂季鷹(かもの-すえたか、1754-1841)の旧居跡がある。家には、いまもその子孫が住む。 ◆歴史年表 江戸時代、1801年、賀茂季鷹はこの地に吉野の桜と龍田の紅葉を植栽し、「雲錦亭」と名づけて住む。 1811年、柿本人麻呂、山部赤人の像を祀る「歌仙堂」を建てる。国学の研究を重ね、数千巻の和漢書を文庫に蔵した。 現代、1997年、山本家は、上賀茂郷景観整備地区内の界隈景観建造物に指定されている。 2006年、9月、歌碑除幕式が行われた。 ◆賀茂季鷹 江戸時代中期-後期の国学者・歌人・賀茂季鷹(かもの-すえたか、1754-1841)。山本右膳、賀茂寅之助、号は生山、雲錦。京都・賀茂神社(賀茂別雷神社)の社家の生まれ。父・季種。叔父・季栄(すえひさ、季凭)の養子になる。1765年、12歳で従六位下左兵衛大尉に叙せられ、皇族・有栖川宮職仁(ありすがわのみや-よりひと)親王に諸大夫(しょだいぶ)として仕えた。和歌・国学を学ぶ。親王は、有栖川流書道を創始している。季鷹は江戸時代全盛期の「堂上(とうしょう、公家)歌学」を身につける。1766年、備前守に任じられる。1769年、親王没後、1770年、宮家を辞し、1773年、19歳で江戸に行き古学を学ぶ。三島(嶋)自寛(1725-1812)、荷田御風(かだ-のりかず、1728-1812)の門下に入り和歌・国学を学ぶ。加藤千蔭(1735-1808)、村田春海(1746-1811)、大田南畝ら歌人・文人と交わる。1786年、甲斐権守に任じられた。1793年、父病没のため妻子とともに帰京し、上賀茂神社祠官になる。1801年、上賀茂に吉野の桜と龍田の紅葉を植栽し、学問所を「雲錦亭」と名づけて住む。1805年、正四位下安房守に任じられた。1811年、柿本人麻呂・山辺赤人の木像を祀る「歌仙堂」を建てた。文庫を建て和漢書籍数千巻を所蔵したという。自邸で歌会を催し、多くの門人に国学・和歌を教えた。家集『雲錦翁家集』『万葉集類句』など数多い。87歳。 和歌・和文・狂歌を得意とし、書にも秀でた。京都歌壇を宮廷派として、香川景樹の桂園派と二分した。広く文人墨客と交遊し、本居宣長も訪れた。 没後、当初、上賀茂中河原墓地に葬られる。近代、大正期(1912-1926)末、西方寺の小谷墓地(北区西賀茂)に改葬された。著書・蔵書などは京都市歴史資料館に寄託保存されている。 ◆建築 ◈山本家は、1997年に上賀茂郷景観整備地区内の界隈景観建造物に指定されている。 ◈「雲錦亭」は、江戸時代後期、1801年に建てられた。社家建築だった。その後、改築され式台などはない。 ◈「歌仙堂」が残る。 ◆文化財 山本家には、賀茂季鷹の肖像画(掛軸)がある。色紙形の和歌2首が添えられている。 ◆歌碑 歌碑は2006年に賀茂季鷹歌碑建立委員会などにより立てられた。 ◈「三芳野の よしや雲には まがふ共 雪とな散そ 山さくら花」。 歌は、季鷹70歳の春(1832)に吉野山で詠まれた一首という。(「雲錦翁歌集一」69番「花見に吉野にまかりしとき」) ◈台座解説板には「薄く濃き 木々の紅葉はさだめなき しぐれの雨やそめ渡しけむ」がある。(「雲錦翁歌集一」260番「紅葉浅深」の歌書とも) *普段は非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 案内板、『京都大事典』 、『賀茂文化 第5号』、『賀茂文化 第2号』、『賀茂文化 第4号』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|