|

|

|

| 常照寺 (京都市左京区) Josho-ji Temple |

|

| 常照寺 | 常照寺 |

|

|

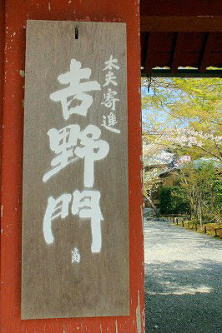

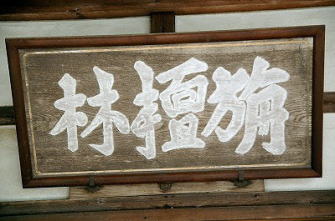

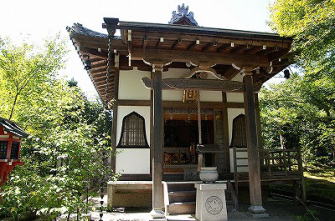

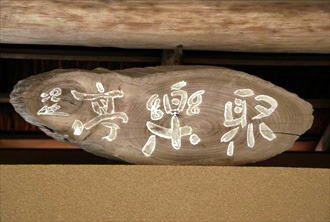

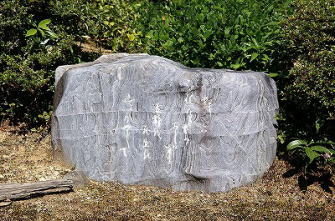

山門、桜    紅葉    山門  山門           本堂  寺紋は井桁に橘  本堂、日潮筆扁額「栴檀林」  鬼子母尊神堂    妙法龍神社、龍神を祀る。  鎮守社の常富大菩薩  宝蔵   茶席「遺芳庵」  茶室「聚楽亭」  茶室「聚楽亭」  霊鷲山の庭     開山廟、日乾上人の五輪の塔の墓が祀られている。  開山廟 開山廟 吉野太夫の墓、法名は「唱玄院妙蓮日性信女」。  比翼塚、灰屋(佐野)紹益と吉野太夫二人の名が刻まれている。  紹益の歌碑、「都をば 花なき里となしにけり 吉野を死出の 山にうつして」  「蔵の財より身の財すぐれたり 身の財より心み財第一なり」、日蓮  帯塚  サクラ  「吉野太夫花供養」  |

常照寺(じょうしょう-じ)は鷹峯にある。境内は5700坪(1万8000㎡)ある。かつては数万坪を有したという。 檀林の寺と称され、かつて「鷹峯檀林」が置かれた。日蓮宗京都六壇林の一つに数えられた。名妓・吉野太夫に由縁あり「吉野の寺」とも呼ばれている。山号は寂光山という。 日蓮宗、本尊は十界大曼茶羅。 吉野太夫にあやかり、諸芸上達(和歌、茶、書、舞)、合格祈願などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 江戸時代、1615年、徳川家康は本阿弥光悦に、鷹峯の地を野屋敷として与える。光悦は、本阿弥一族、工匠、豪商らとともに移り住む。 1616年、光悦よりこの地に土地寄進を受ける。光悦の養子・光瑳が発願主になり「法華の鎮所」として創建した。 1627年、光瑳の発願により、身延山久遠寺第21世・寂照院日乾(にちけん)を開山として招き、法華の鎮所を建てる。日乾は、「寂光山常照寺」と名付ける。境内に宗僧のための壇林(鷹ヶ峰壇林、講主・智見院日暹)を創設した。学問所として「常照講寺」と呼ばれたともいう。 後に、僧侶を養成する山城六壇林のひとつ「鷹峰壇林」になる。最盛期には30余りの堂宇が建ち並び、厳しい戒律の下で数百人の学僧が学んだ。 1628年、壇林の講主を日揚が引き継ぐ。同年、寛永期(1624-1644)とも、島原の2代目・吉野太夫の巨額の寄進により吉野門(吉野の赤門)が建立される。(『常照寺縁起』) 1711年、当寺は「六所随一なり」と記されている。(『山州名跡志』) 近代、1873年/明治期(1868-1912)初期、壇林は廃止された。 1917年、山門が再建された。吉野太夫の墓が改葬される。 現代、1953年、入寺した奥田恵遠住持により復興される。 1969年、「帯塚」が建立された。 1971年、吉野太夫と灰屋紹益の供養のために「比翼塚」が立てられる。 ◆日乾 室町時代後期-江戸時代前期の日蓮宗の僧・日乾(にちけん/にっけん、1560-1635)。男性。字は孝順、号は寂照院、姓は塚本。若狭(福井県)の生まれ。1569年、長源寺・日欽により出家した。本満寺の日重に師事、天台三大部を修めた。本満寺13世。三井寺、南都に遊学し、1585年、本国寺の学道求法講院(後の求法壇林)講主になる。慶長年間(1596-1615)、摂津国能勢で請雨法を修し霊験あり、覚樹庵(後の無漏山真如寺)創建になる。1602年、身延山久遠寺21世。一時京都に戻り、1609年、久遠寺に再任された。1618年、静岡貞松山蓮永寺を中興する。1627年、鷹峯に檀林を開く。1630年、江戸城での不受不施派との対論(身池対論)では、身延側の一人として勝利した。日蓮宗中興三師のひとり。著『宗門綱格』。76歳。 常照寺(北区)に葬られる。 ◆本阿弥 光悦 室町時代後期-江戸時代前期の文化人・本阿弥 光悦(ほんあみ/ほんなみ-こうえつ、1558-1637)。男性。通称は次郎三郎、号は太虚庵、自得斎、徳有斎など。父・光二(刀剣の鑑定[めきき]、磨礪[とぎ]、浄拭[ぬぐい]、工芸を家職にした京都の本阿弥家分家)、母・本阿弥妙秀の長男。京屋敷は現在の実相院町(上京区)にあり、熱心な法華信者だった。加賀・前田家から200石の食知を父・光二に継ぎ受けた。1615年、徳川家康より洛北の鷹ヶ峰の地を与えられ、一族、工人を集め芸術村を開く。 書は光悦流を興し、「寛永の三筆(ほかに近衛信尹、松花堂昭乗)」の一人とされ、書画、漆芸、作陶、築庭にも秀でた。茶の湯は古田織部、織田有楽斎につき、千宗旦とも交わる。角倉了以の子・素庵(1571-1632)に協力し、出版した嵯峨本(典籍や謡本を雲母摺りした料紙に書を印刷)、琳派(りんぱ)の俵屋宗達の下絵に揮毫した和歌巻、色紙、蒔絵、彫刻、茶碗などもある。作品に楽茶碗「不二山」、「雨雲」、蒔絵「舟橋蒔絵硯箱」、墨跡「立正安国論」など。80歳。 島原の吉野太夫を身請けした紺灰業の豪商・灰屋(佐野)紹益は、光悦の甥になる。吉野太夫を妻として迎えた際には光悦が仲介している。一族の位碑所は後に光悦寺(北区)になった。 ◆本阿弥 光瑳 安土・桃山時代-江戸時代前期の工芸家・本阿弥 光瑳(ほんあみ-こうさ、1578-1637)。詳細不明。男性。本阿弥光悦の養子、後継者。家業の刀剣研磨・鑑定、書も光悦弟子中で随一とされた。 59歳。 ◆日暹 安土・桃山時代-江戸時代前期の日蓮宗の僧・日暹(にっせん、1586-1648)。男性。俗姓は浦井、字は隆恕、号は智見院、智見院日暹上人。身延山久遠寺の心性院日遠(にちおん)の弟子。小西檀林7世、本満寺11世、1627年、鷹峰壇林の2世講主になる。1628年、身延山久遠寺26世。1629年、日樹ら不受不施派の取締りを幕府に訴える。江戸城の対論(身池対論)で受派の代表者になり勝利した。著『西谷名目標条』『不受不施論』。63歳。 ◆日揚 江戸時代前期の僧・日揚(にちよう、?-1639)。詳細不明。男性。立性院日揚上人。日乾の弟子。小西檀林9世。1628年、鷹峰壇林の3世講主。 ◆灰屋 紹益 江戸時代前期の豪商・灰屋 紹益(はいや-じょうえき、1610-1691)。男性。姓は佐野、名は重孝、清定、通称は三郎左衛門。京都の生まれ。父・本阿弥光悦の甥・光益。のち佐野紹由の養子になる。智恵光院上立売に住む。光悦に親しみ、松永貞徳、烏丸光広、飛鳥井雅章らに和歌を学んだ。第108代・後水尾天皇、八条宮智忠親王らと交わる。1631年、名妓と謳われた吉野太夫を近衛信尋と争い身請けし妻にした。1642年、妻没後、晩年に後妻を娶る。茶の湯、蹴鞠、文筆にも優れ『徒然草』を擬して随筆『にぎはひ草』2巻(1682)を著し、茶の湯、和歌、蹴鞠などについて詳細に述べた。82歳。 墓は立本寺(上京区)にあり、常照寺に供養塔が立つ。 吉野太夫を喪った際に、吉野の荼毘の灰を飲み干し歌を詠む。「都をば 花なき里となしにけり 吉野を死出の 山にうつして」。 ◆吉野 太夫 江戸時代前期の遊女・2代目・吉野 太夫(よしの-だゆう、1606-1643)。女性。松田徳子。京都・方広寺(大仏)付近の生まれ。父・西国の武士・松田武左衛門。1613年、7歳で父没後、六条三筋町扇屋林与次兵衛に禿(かむろ)として預けられ、「林弥」と名乗る。1620年、14歳で太夫になった。当初は「浮舟」と呼ばれる。廓の桜を見て「ここにさへさぞな吉野は花盛り」と詠み「吉野」を襲名した。島原、六条三筋町の「六条の七人衆」の筆頭、「寛永三名妓」の一人で、「天下随一の太夫」と謳われた。美貌と品格、和歌、俳諧、書、茶湯、琴、琵琶、笙、香道、華道囲碁、双六など諸芸に秀でた。名声は江戸、遠くは中国にまで及ぶ。紺灰業の豪商・灰屋紹益(佐野重孝)は、後水尾上皇(第108代)の弟・関白・近衛信尋と吉野を争う。常照寺の日乾に帰依し、1628年、常照寺山門を寄進する。1631年、紹益に26歳で身請けされ、その妻になる。東山・音羽川畔に暮らした。38歳。 遺言により常照寺(北区)に葬られた。 好んだ茶席の丸窓に吉野窓、名物裂(めいぶつぎれ)に「吉野間道(かんとう)」がある。 遺言により常照寺(左京区)に葬られた。 逸話が残る。ある時、小刀鍛冶屋の弟子という男が、座敷に上がろうとするが、身分不相応ということで門前払いされていた。島原には3年間通いつめた。ある時、太夫は自ら座敷に招き入れる。男は歓喜の涙を流し、その翌日、身投げして果てたという。 ◆仏像・木像 ◈「釈迦如来」、「多宝如来」、「日蓮上人像」も安置する。 ◈秘仏「妙顕大菩薩像」は、正面に剣を構える珍しい姿をしている。剣は「魔性を破(は)す 」ものであり、修行の邪魔になる邪念を破るとされた。江戸時代に学僧らは、像に向かい進級試験の合格を祈念したという。 ◈「三面大黒天像」は、正面・左右に顔を持つ。古い様式であり、奈良時代-平安時代前期の最澄(766/767- 822)作とされる。 ◆建築 山門、本堂、宝蔵、茶室、庫裡などが建つ。 ◈現在の「本堂」は、創建時の講堂を改築している。 ◈「吉野門(吉野の赤門)」と呼ばれる朱塗りの山門がある。島原の二代目吉野太夫が帰依し、江戸時代前期、1628年、また寛永期(1624-1644)に寄進した。日乾は、檀家に借財し、太夫の座敷に上がっていたという。それに心打たれた太夫が寄進したという。かつては、二階造の楼門になっていた。近代、1917年に再建されている。 ◆茶室 吾妻屋「聚楽亭」、吉野窓を設えた茶席「遺芳庵」もある。 吉野窓とは、吉野太夫が好んだ大円窓(おおまるまど)をいう。窓の下の部分が円ではなく、わずかに直線に切られている。「満れば欠くるが如し」といわれ、完全な円は悟りを意味し、不完全な円は悟りに至らないことを示す。吉野太夫は自らを戒め、あえて円を欠いたという。 ◆庭園 ◈中庭の「霊鷲(りょうじゅ)の庭」がある。釈迦が説法を説いた霊鷲山山頂にあるという、翼を広げた鷲の姿の巨石に似てることから名付けられた。 ◈山門内の庭園は、苔により鷹峰三山を表している。その中心に帯石の塚石(四国吉野産の吉野石、6t)が据えられている。近現代の作庭家・中根金作(1917-1995)による。 ◆文化財 ◈「日蓮聖人消息断片」。 ◈「学室」の扁額は本阿弥光悦筆による。 ◈本堂に掲げられている扁額「栴檀林」は日潮筆による。栴檀の双葉からは芳香りを放つという。 ◈本阿弥光悦画の「蓮乗日輪」は、蓮の上に赤い日輪が載る。蓮弁にたらし込みの技法が用いられている。 ◈「吉野太夫消息」。 ◈掛軸の「吉野太夫像」は、太夫没後に灰屋(佐野)紹益が描かせた立ち姿絵になる。現存するのは林司馬(1906-1985)による写しで、花供養当日に公開される。徳力富吉郎(1902-2000)による模写もある。 ◈灰屋紹益「月の歌」。 ◆壇林 江戸時代前期、1627年、常照寺に鷹峰壇林が開設された。初代講主は日乾、2世・日暹、3世・日揚と引き継がれた。学問所として「常照講寺」と呼ばれたともいう。 後に、僧侶を養成する山城六壇林のひとつ「鷹峰壇林」になる。壇林は、「学室」、「庠(まなびや)」とも呼ばれる僧の学舎であり、鷹峰壇林は山城六壇林のひつとされた。かつては広大な敷地に衆妙堂、玄義寮など30数棟の伽藍が建ち並んでいた。 学僧は13年以上も入寮し、学業のみならず、勤行、日常の礼儀作法、立振る舞い、給仕、掃除などの教育を受けた。これらは厳しい「山門永則」に定められていた。近代、1873年に廃止されている。 ◆鎮守社 鬼子母尊神堂には、鬼子母尊神像(鬼形鬼子母尊神、双身鬼子母尊神)と眷属の十羅刹女を祀る。鬼子母尊神は子を殺して食うという悪鬼だったという。だが、仏の教えにより懺悔、改心し、以後、子育て、子授けの守護神になった。 鎮守社に常富大菩薩を祀る。江戸時代中期、享保年間(1716-1735)、壇林内で不思議なことが続いた。学頭の日善が智湧という学僧の部屋を覗くと、白狐が書見していた。日善に姿を見られた智湧(白狐)はやむなく寺を去る。摂津の妙見山で修行を行い、常富大菩薩になったという。寺には、智湧が去る際に書き残したという道切証文、起請文がある。末文には「爪の印」があるという。 妙法龍神社は、龍神を祀る。 ◆日乾と吉野太夫 常照寺の開祖・日乾と吉野太夫には逸話が残る。 ある時、島原の吉野太夫のもとを貧僧が訪れ、吉野を一目みたいと告げた。主人は断るが帰らないため、吉野太夫が中に招き入れた。僧は吉野太夫を見るには、100文の金が要ると聞いたとして、銭を差し出した。 吉野はそれを戻し、僧のあとをつけさせた。僧は常照寺の開祖・日乾とわかる。以来、吉野は日乾に深く帰依し、自らの没後は当寺に葬られることを望んだという。 ◆帯塚 全国でも唯一の帯を供養する「帯塚」がある。現代、1969年に立てられた。帯は女性の体を締めて命を守る。帯の産地である西陣の繁栄も祈念している。 帯を締めた形に似る塚石は、四国吉野川産の吉野石(6t)を用いている。内観方氏の夢告に、東福寺門前に立つ女性の姿があった。江戸時代の衣装を纏う美しい女性だった。実際に出かけてみると、石置き場にこの石が置かれていたという。 ◆白馬伝説 境内北に白馬池がある。この付近に白馬に乗った仙人が住しており、この名が付いたという。かつて、池は埋め立てられようとしたが残された。畔に白馬観音像が祀られている。 ◆鷹峰 鷹峰の地名は、毎年鷹がこの地に飛来し、多くの雛を育てたことによるという。付近一帯は、古くより朝廷の狩り場として禁野になっていた。 ◆花木 境内には、吉野太夫を偲んで植えられたという吉野桜、枝垂れ桜、ソメイヨシノ、八重桜、山桜などがあり、桜の名所になっている。 青モミジ、紅葉も美しい。 山茶花、椿、霧島ツツジ、オダマキ、ガマズミ、ホウチャクソウ、山吹、シラン、シヤガ、皐月、ガクアジサイ、白蓮、桔梗、花ワラビ、萩、ホトトギス、ムラサキシキブ、紅葉、南天、千両、万両、十両なども植えられている。 ◆墓 ◈日乾廟所(開山廟)の墓がある。 ◈吉野太夫(戒名「唱玄院妙蓮日性信女」)の墓がある。吉野の墓は、当初、墓地の南西隅に密やかにあった。近代、1917年に現在地の日乾上人廟の南に移された。この時、赤色素焼の古壺が出土し、中に白骨が入っていたという。 なお、紹益、佐野家の墓は立本寺にある。二人の墓は別れていたため、1971年、14代・片岡仁左衛門(1910-1993)により常照寺に、吉野と紹益の供養のための「比翼塚」も建立された。仁左衛門は二人を題材にした狂言「さくら時雨」を演じた記念に立てた。 ◆年間行事 新年祝祷会(1月1日)、節分会星祭(2月3日)、花祭り(4月8日)、吉野太夫花供養(太夫道中、供茶法要)(4月第3日曜日)、帯まつり(帯の時代風俗行列、帯供養(5月)、日蓮聖人御入滅報恩会式(10月13日前後の日曜日)、開山忌(11月26日)、寺宝展(11月)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古寺から 23 常照寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都大事典』、『古都歩きの愉しみ』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都隠れた史跡の100選』、『おんなの史跡を歩く』、『京都琳派をめぐる旅』、『女たちの京都』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|