|

|

|

| 妙蓮寺 (京都市上京区) Myoren-ji Temple |

|

| 妙蓮寺 | 妙蓮寺 |

山門   「華洛最初 日像菩薩脱履道場」の碑  「幸野楳嶺翁墓所」・「月形龍之介句碑寺中にあり」の石標       本堂        庫裏      表書院  寺紋の三つ楓  表書院  方丈扁額  奥書院  奥書院の障壁画、幸野楳渓筆の「四季の襖絵」  「十六羅漢の石庭」   「十六羅漢の石庭」   奥書院北の中庭  妙浄の庭    御会式桜  御会式桜  御会式桜  冠雪した御会式桜  妙蓮寺椿   鐘楼     塔頭・恵光院  塔頭・玉龍院  玉龍院、大手水鉢  塔頭・本妙院  塔頭・圓常院  塔頭・堅樹院  塔頭・常住院  塔頭・本妙院  塔頭・慈詮院  日像上人像    赤穂義士遺髪墓  赤穂義士遺髪墓  「慰霊塔 西陣校罹災児童」  「慰霊塔 西陣校罹災児童」  【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた妙蓮寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】「妙蓮寺前町」の町名  【参照】「元妙蓮寺町」(上京区)の町名 |

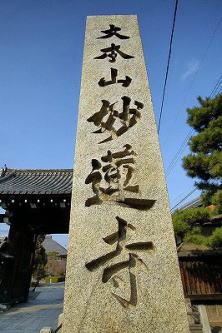

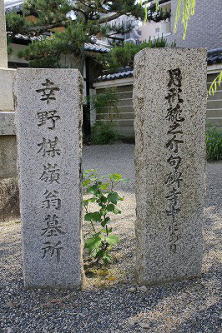

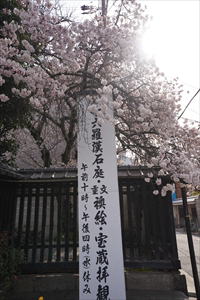

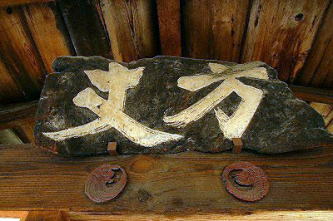

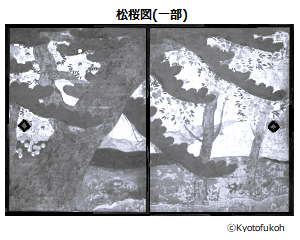

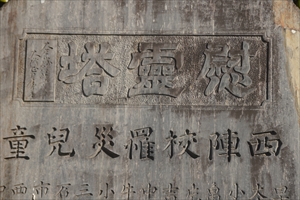

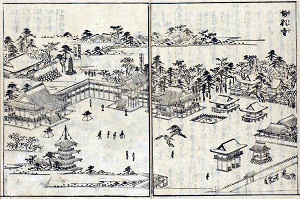

妙蓮寺前町に妙蓮寺(みょうれん-じ)はある。正式には大本山妙蓮寺という。山号は卯木山(うぼく-さん)という。 本門法華(ほんもんほっけ)宗大本山。本尊は十界曼荼羅(法華首題牌とも)。 法華(日蓮)宗の京都二十一か寺の本山、日蓮宗京都16本山の一つ。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 鎌倉時代、1294年/1293年/1295年、日蓮の孫弟子・日像により創建された。日蓮の遺命により、日蓮宗最初の京都弘通(布教、帝都弘通宗義天奏)になる。造酒屋「柳屋」仲興(なかおき、中興)法実が日像に帰依し、その未亡人は邸内(下京区西洞院五条、西洞院通仏光寺下る本柳水町)に一宇を建てた。寺名を「卯木山妙法蓮華寺」とし、屋号より「柳寺(やなぎでら)」とも称した。山号の卯木山は、「柳」の字の「木」と「卯」を分けたことに因むという。 また、1309年、仲興が邸内に法華堂を建立し、妙法蓮華寺を建立したことに始まるともいう。寺はその後、破却されたという。 室町時代、応永年間(1394-1428)、日興により大宮四条下ルに再建された。 1420年頃/1405年、宗論により妙顕寺を退出した9歳の日慶、日存、日道、日隆らが、大宮元誓願寺通四条綾小路(綾小路五条とも)に庵を結んだ。伽藍を移築造営したともいう。日慶は3人に師事し、後に3人は布教のために草庵を出た。日慶は残り、本門八品門流として日像の妙法蓮華寺を略して寺号とした。開山は皇室とのゆかり深い日応による。 また、1420年/1423年、日慶により旧柳酒屋の地に、その外護により、廃寺になっていた妙法蓮華経寺を妙蓮寺と改め、再興したともいう。 永亨年間(1429-1441)、柳酒屋の外護により大宮綾小路辺に移るともいう。 1473年、四条堀川(下京区)に移転した。境内に道輪寺学室を設け、常在院日忠を学頭に招く。本化教学の道場を開いた。日応は、公家衆との親交を深め、皇族、将軍・足利義尚などの参詣多く、寺運隆盛になる。京都の日蓮門下21寺の本山になる。 1536年、天文法華の乱で、比叡山衆徒、諸宗の僧俗らにより襲撃され焼かれた。住持は一時、堺に逃れる。 1542年、帰洛勅許により、大宮西北小路(上京区元妙蓮寺町、元誓願寺通大宮西入る)に再興したともいう。 1544年、大宮元誓願寺通に再興されたともいう。 安土・桃山時代、1587年/1583年、豊臣秀吉の聚楽第造営に伴い現在地(妙蓮寺前町)に移された。当時の境内(1k㎡)は広大で、塔頭27院を有する大寺院になる。 江戸時代、法華経の説く、諸天善神の現世利益を求める番信仰が広がる。境内に、鬼子母神、十羅刹女、三十番神を祀る。 1633年、末寺34カ寺あった。 1730年/1725年、西陣焼けにより一部焼失している。 1788年、天明の大火で焼失した。宝蔵・鐘楼は焼け残る。 寛政年間(1789-1800)以来、再建された。 幕末、薩摩藩が利用し、野戦病院と化す。 1864年、禁門の変(蛤御門の変)では、薩摩軍に追われた長州兵が境内に駆け込む。 1867年、在家組織の八品講の一つ長松清風(日扇)の仏立講は、「三途不成論」を唱えた。妙蓮寺もこれを支持したため、本能寺・本興寺と対立が続いた。同年、三山は和解した。 近代、1872年、妙蓮寺、光長寺(沼津)、鷲山寺(千葉)、本能寺、本興寺(尼ヶ崎)は、廃仏毀釈に対処するために、「本門八品五山規則」を制定した。 1876年、五山は一致勝劣二派制より日蓮宗八品派になり、五山一派一管長制を敷く。 1898年、本門法華宗と改称した。 1934年、9月、室戸台風で被災した西陣小学校の児童のために、本堂・方丈で一時授業が再開された。12月、室戸台風で犠牲になった児童41人の供養塔「慰霊塔 西陣校罹災兒(児)童」が墓地に立てられる。 1935年、9月、室戸台風で犠牲になった児童の1 周忌追悼法要が営まれた。 1941年、戦時下の思想統制により本門法華宗は日真門流、日陣門流との三派合流を果たし法華宗を結成した。 現代、1945年、妙蓮寺は法華宗より離脱し独立した。 1946年、合同三派が解散した。 1952年、本門法華宗を立て本山になる。 1789年より、再興が始まる。 1993年、土蔵より平安時代後期の「松尾社一切経」3000巻が発見される。 ◆日像 鎌倉時代中期-南北朝時代の日蓮宗の僧・日像(にちぞう、1269-1342)。男性。肥後房、肥後阿闍梨。下総国(千葉県・茨城県)の生まれ。7歳で日蓮の六大弟子のひとり日朗に師事した。1275年、身延の日蓮の弟子になり、日蓮が経一丸と命名し本尊を授与する。1282年、日蓮没後、日朗に再び師事。北陸を経て1294年、入洛、日蓮の遺命により日蓮宗最初の京都弘通(ぐつう、布教)、宗義天奏(天皇への布教)を行う。松ヶ崎・歓喜寺(妙泉寺)、洛西・真経寺、深草・極楽寺(宝塔寺)を日蓮宗に改宗させた。町衆に信徒拡大し、一時の京都は「法華題目の巷」と呼ばれる。1307年頃、乙訓山崎付近で布教を行う。比叡山延暦寺などの圧力により、1307年、土佐配流、1308年、紀伊流罪、1321年、洛内追放と3度の弾圧と赦免「三黜三赦(さんちつさんしゃ)の法難」を受ける。1311年、妙顕寺を開創し、教団発展の礎を築く。深草・宝塔寺に葬られる。74歳。 一門は四条にあったことから「四条門流」と呼ばれた。1358年、弟子・大覚の祈雨の功により菩薩号が贈られた。 ◆日慶 室町時代前期-後期の日蓮宗の僧・日慶(にちけい、1397-1478)。詳細不明。男性。下総国(千葉県・茨城県)の生れ。日像の流れを汲む妙顕寺・月明の門下になる。月明(妙顕寺5世)と対立した日存・日道・日隆と共に妙顕寺を退出した。綾小路五条に草庵を結ぶ。三師につき八品勝劣義の布教に加わる。後、妙蓮寺を建立した。日応を招請し後見役になる。「本山再興本願主」と称された。81歳。 ◆日忠 室町時代の日蓮宗の僧・日忠(?-?)。詳細不明。男性。父・今出川菊亭。三井寺の学僧であり、日隆の教えに信を寄せ、日蓮宗に改宗した。妙蓮寺に投じ学室道輪寺を創立する。教学の道場を開く。日応を補佐した。日慶とともに妙蓮寺を再興し、妙蓮寺中興の祖。 ◆日応 室町時代前期の日蓮宗の僧・日応(にちおう、?-?)。詳細不明。男性。父・公家・庭田重有(宇多源氏)。庭田家14代。妙蓮寺の寺主として入る。僧正。1483年、「妙蓮寺血脈次第」を作り、妙蓮寺歴代に日存、日道、日隆を加え、本能寺との長年の対立を解いた。公家との連携を深めた。 ◆玉淵坊 日首 江戸時代前期の日蓮宗の僧・玉淵坊 日首(ぎょくえんのぼう-にっしゅ、?-?)。詳細不明。男性。小堀遠州の末弟・小堀左馬介正春(1596-1672)に作庭で仕えた。仙洞御所では正春の責任者代行を務め、桂離宮の造園を指示したという。妙蓮寺の枯山水式の石庭「十六羅漢の石庭」、塔頭・玉龍院、高槻の普門寺も作庭した。 ◆長谷川 等伯 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。長谷川派の祖。父・能登(石川県)畠山家家臣・奥村文之丞宗道。染め物屋を営む長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、養父、養母が亡くなり、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1579年、妻を失う。1589年頃、大徳寺の牧谿(もっけい)画と出遭う。1590年、仙洞御所対屋障壁画を、京都所司代・前田玄以は等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、永徳は急逝する。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、長谷川派を確立した。1599年、亡き子・久蔵菩提のために「仏涅槃図」を完成させた。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法橋、1605年、法眼に叙される。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。72歳。 狩野派とともに、南宋の牧谿(もっけい)の絵に多大な影響を受けた。水墨画の最高傑作といわれる1593年頃の「松林図屏風」(東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いた下絵とされ、能登の松林に海霧がかかる。画面の余白秀逸とされている。 ◆長谷川 久蔵 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・長谷川 久蔵(はせがわ-きゅうぞう、1568-1593)。男性。能登(石川県)の生まれ。父・長谷川等伯、母・浄妙の長男。画才は父を凌ぎ、長谷川派随一といわれた。1593年頃、等伯一派による祥雲禅寺(祥雲寺)の障壁画制作に加わる。金碧の花木図障壁画「桜図」(智積院)は久蔵が25歳の時に手掛けた。描き上げた翌年に急逝する。26歳。 現存作品は3点しかない。ほかに「朝比奈草摺曳図 絵馬」「大原御幸図屏風」。 ◆幸野 楳嶺 江戸時代後期-近代の日本画家・幸野 楳嶺(こうの-ばいれい、1844-1895)。男性。本姓は安田、本名は直豊、字は思順、号は楳嶺、別号は鶯夢、長安堂、鶴鹿園など。1852年、中島来章に円山派を学ぶ。神山鳳陽に漢籍、中西耕石、前田暢堂に南画を学ぶ。1871年、四条派の塩川文麟に山水画を学んだ。1877年、文麟が没した後、その一門を率いた。1880年、田能村直入、望月玉泉らと京都府画学校を設立し、出仕する。1881年、退任した。私塾「楳嶺塾」を開く。1888年、教授、1889年、教頭になる。1890年、第3回内国勧業博覧会審査員になる。1893年、帝室技芸員。52歳。 京都青年絵画会、京都私立絵画研究会を組織した。花鳥画を得意とした。作品に「秋日田舎図」など。門下に竹内栖鳳、菊池芳文、川合玉堂、都路華香、上村松園らがいる。 境内に墓がある。墓碑は富岡鉄斎筆による。 ◆日扇 江戸時代後期-近代の日蓮宗八品派の僧・日扇(にっせん、1817-1890)。男性。長松清風(ながまつ-せいふう)、本門仏立講開導(ほんもんぶつりゅうこうかいどう)。京都の商家の生まれ。書画・詩歌、儒学・国学に通じた。1845年、本門法華の信仰に入り、1848年、出家。宗門に絶望し、在家信者の八品講(はっぽんこう)運動に関わる。1855年、還俗。1857年、大津追分・八昌寺で日本初の在家仏教教団・本門仏立講を創設する。1868年、切支丹の疑いで捕らえられる。1869年、北野の宥清寺を借り、仏立講根本道場とする。1872年、政府の命で「本門仏立講講旨」を制定、再度捕らえられた。1878年、修行の行軌(ぎょうき)「妙講一座」を制定する。1883年、退隠した。73歳。 ◆月形 龍之介 近現代の俳優・月形 龍之介(つきがた-りゅうのすけ、1902-1970)。男性。宮城県の生まれ。1906年、北海道の劇場経営の叔父の養子になる。1914年、尋常高等小学校中退し雑貨屋に奉公。1916年、上京し、三田英語学校などに学ぶ。会社勤めの後、1920年、牧野省三の日活関西撮影所俳優養成所に第1期生として入る。1921年、養成所が解散、中村末之助一座に加わる。1922年、牧野教育映画製作所、1923年、マキノ映画製作所等持院撮影所に入社。月形龍之介に改名した。1924年、「刃光」で初主演。1925年、マキノ・プロダクションへ移るが、1926年、一時解雇され、1928年、ツキガタプロダクションを設立、1929年、解散。松竹下加茂撮影所に入社、1931年、奈良に月形プロダクションを立ち上げ、1932年、解散した。東活映画社、1933年、片岡千恵蔵プロダクション、日本フリーランサー協会を結成、1937年、日活京都撮影所、1942年、大映と移る。1949年、「透明人間現わる」、東横映画に入り、1951年、東映京都撮影所に入る。1954年、「水戸黄門漫遊記」で水戸黄門を演じた。68歳。 ◆妙蓮寺・日慶・日隆 日慶、日存、日道、日隆らは宗論により妙顕寺を出る。日慶は、妙蓮寺を建立し、日隆を門祖として八品勝劣派の一派、本門八品門流の本門法華宗本山になる。 他方、日隆は、本応寺(後の本能寺)を建立し、八品勝劣義を表明した。日隆は日慶に対し、日存、日道を妙蓮寺の功労者として歴代に加えることを要求した。日慶が拒否したため、両者は争い、以後、本応寺と妙蓮寺は対立する。 日慶は庭田家出身の日応を妙蓮寺寺主として迎えるととも、日忠を道輪寺学室の学頭に招き、宗派の強化を図った。日慶没後、日忠は日応を補佐し、室町時代後期、1483年、妙蓮寺歴代に日存・日道・日隆を加えた相承次第「妙蓮寺血脈次第」を作成した。朗源-日霄(にっせい)-日存-日道-日隆-日道とあり、妙蓮寺は本能寺と和解した。妙蓮寺は本能寺を中心とする日隆門流になり、以来、独立するまで続いた。 ◆仏像 本堂に本尊の「法華首題牌」「釈迦如来」「多宝如来」を安置する。 ◆建築 伽藍の多くは、江戸時代後期、1788年の天明の大火により焼失している。鐘楼、宝蔵は焼失を免れたという。 ◈「山門」は、江戸時代後期、1818年に建立されたという。御所より移築された。左右に両袖番所付。 ◈「本堂」は、江戸時代後期、1789年、敦賀本妙寺の祖師堂を移した。 ◈「拝殿」は江戸時代後期、1792年に建てられた。開闢開祖・日像、2祖・大覚、開山・日隆、法運中興・日忠、別当初代・日応、本願再興本願主・日慶を祀る。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、1617年に建立された。江戸時代後期、1788年の天明の大火にも焼失を免れている。袴腰型鐘楼であり、稀少価値があるという。 ◆庭園 ◈枯山水式の石庭「十六羅漢の石庭」がある。江戸時代初期の妙蓮寺の石立僧(いしだてそう)・玉淵坊日首(ぎょくえんぼう-にっしゅ)の作庭による。日首は、桂離宮の造園にも関わった。庭は、かつての火災による損傷があり、近年に復元されている。地割は南北に細長い。白砂と苔地、石組、西側には北山杉の台杉、皐月の刈込みがある。 秀吉より贈られたという臥牛石(がぎゅう-せき、青石)は、伏見城から移されたという。石には、「宝命牛玉」という版木が残され、祝儀の際に愛でられたという。 日首は、秀吉と親交があった。秀吉が日首に褒美を与えるとした際に、庭にあった石を指したという。しかも、自分が寺院へ帰るまでに石を運び込むように頼んだという。秀吉は承知する。日首が寺に帰ると、すでに石が届いていたという。 庭には、釈迦を中心とし、十六羅漢に見立てた16の置石が据えられている。白砂は宇宙を、石は大地から涌現した「地涌の菩薩」を表すという。仏と個の仏性の感応道交を表した、法華曼荼羅の世界を描いたともいう。 ◈塔頭・本妙院の庭園は、枯滝石組、枯池の枯山水式庭園になる。庭の面積に対して、大ぶりの石が多く使われている。少なくとも、江戸時代後期、1788年の天明の大火以前に作庭されたという。作庭者も不明だが、日首の流れを汲む者の作庭とも見られている。京都市指定名勝(1988)。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の紙本墨書「後深草天皇御宸翰法華経」(重文)は、その子・第92代・伏見天皇が第89代・後深草天皇の遺書171通の背面に、「法華経」8巻を書写した。納められていた箱は、中国伝来の沈金蒔絵(重文)になる。一部、京都国立博物館保管。 ◈江戸時代の書家・芸術家・本阿弥光悦(1558-1637)は日源の依頼により、1619年に「立正安国論」(重文)、「始聞仏乗義」(重文)を書写した。京都博物館保管。 ◈平安時代の「松尾社一切経」(重文)は、現代、1993年、寺の土蔵から発見された。松尾神社神主秦宿祢親任、子・頼親が願主になり、平安時後期代、1115年-1143年に完成させたという。かつてあった松尾大社の神宮寺で書写された。その後、江戸時代末期、行方不明になる。江戸時代後期、1857年、質屋の檀徒・嶋田弥三郎忠義により、当寺に寄進された20数点の一つになる。3000巻(3500巻とも)あり、納められていた経櫃とともに、1997年に重文に指定されている。松尾社一切経は、宋・元時代の改変された「刊本一切経」以前のものとみられ、失われた貴重な唐代の一切経に、最も近い転写本の可能性が指摘されている。 ◈収蔵庫に、安土・桃山時代-江戸時代前期の絵師・長谷川等伯(1539-1610)一派筆の金碧障壁画(重文)が収蔵されている。豊臣秀吉寄進といわれる。「柳の図」4面、「鋒杉の図」4面、「松桜の図」30面、「桜の図」小襖4面ある。これらは、等伯の雄大、大胆・幾何学的な構図、その子・久蔵様式の繊細さを兼ね合わせた独特の様式美になっている。 ◈「鉄燈籠」(府有形)は、江戸時代前期、1606年に三条の鋳物師道仁(いもじ-どうじん)の作による。 ◈次の御朱印がある。豊臣秀吉。初代・徳川家康、2代・秀忠、3代・家光、4代・家綱、5代・綱吉、8代・吉宗、9代・家重、10代・家治、11代・家斉、12代・家慶、13代・家定。 ◆障壁画 奥書院の四間に、現代絵画家・幸野楳渓(豊一)筆の「四季の襖絵(四季山水花鳥図)」(1981)がある。幸野楳嶺の孫にあたる。 銀地に描かれ、「春の野」12面、「夏の池」8面、「秋の山」6面、「冬の川」8面がある。 ◆塔頭 塔頭寺院として常住院、本妙院、慈詮院、恵光院、玉龍院、本光院、圓(円)常院、堅樹院の8院がある。 ◆幕末 当寺は、幕末には薩摩藩が利用し、野戦病院になる。江戸時代後期、1864年、禁門の変(蛤御門の変)で薩摩軍に追われた長州兵が駆け込む。薩摩軍が腹いせのため庫裏柱に刀傷をつけた。 庫裏玄関の2つの柱の刀傷は、1866年の薩長同盟に対して抗議のため新撰組が付けたものという。 ◆室戸台風 近代、1934年9月21日の室戸台風で犠牲になった旧西陣尋常小学校(上京区)の児童41人の供養塔「慰霊塔 西陣校罹災兒(児)童」が墓地に立てられている。小学校の木造2階建校舎が倒壊したことによる。塔は同年12月21 日に立てられ、被災後90日目だった。なお、被災直後の9月25日から、小学校は妙蓮寺本堂・方丈を借りる形で授業を再開している。 塔は塔頭・本光院が管理し、慰霊も執り行っている。妙蓮寺本堂・本光院に罹災児童の位牌が祀られている。 ◆大手水鉢 塔頭・玉龍院の門前に大手水鉢が置かれている。 近代、1871年、岩国の吉川藩(岩国藩)の廃藩に伴い、お抱えの倉庫番で、玉龍院の檀家だった佐野家23世・利祐も京都に移る。邸宅に手水鉢も置かれた。手水鉢は、26世・貞三の時、大阪に移る。現代、2007年に、現在地に移された。 白川産、直径90㎝、高さ120㎝、重さ1.6t。 ◆碑 近現代の映画俳優・月形龍之介(1902-1970)の句碑が門田家の墓域内に立つ。「軒忍 はづして雨に うたせけり」と刻まれている。 ◆遺跡 室町時代後期、1536年、比叡山衆徒、南近江の守護六角氏らによる、京都の法華宗二十一本山を焼き討ちした天文法華の乱に備えた構え跡の遺跡がある。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆花木・花暦 ◈方丈中庭に「妙蓮寺椿」が植えられている。朱紅色一重の早咲きであり、室町時代から知られていた。茶人、文化人に重宝された。室町時代の連歌師・宗祇(そうぎ、1421-1502)も妙蓮寺椿の絵を残し、「余の花は みな末寺なり 妙蓮寺」と賞賛している。徳川家康も賛じたという。花は、11月-3月末まで咲き続け、茶花としても愛用されている。 ◈本堂前の「御会式桜(おえしき-ざくら)」は、日蓮が亡くなった時に開花したという伝承がある。毎年、命日の10月13日前後に咲き始め、翌年4月8日の釈迦誕生日に満開になるという。小ぶりの白い八重桜であり、枝先が垂れ下がる。この花弁を持ち帰ると、恋が成就するといわれている。 ◈境内はシダレザクラの名所にもなっている。梔子、槿、蓮、酔芙蓉も咲く。 桜(4月)、御会式桜(9-11月)、紅葉(11月)、椿・御会式桜(12-2月)。 ◆墓 ◈江戸時代-近代の画家・幸野楳嶺(こうの-ばいれい、1844-1895)の墓がある。 ◈赤穂義士遺髪墓がある。四十七士の一人・寺坂吉右衛門(信行、1665-1747)は、赤穂城下への帰路途中で、伏見の同じく四十七士の一人で切腹した片岡源五右衛門(高房、1667-1703)姉宅に立ち寄り遺髪を託した。江戸時代前期、1704年旧2月、主君の三回忌に、姉は菩提寺の当寺に墓を建立したという。現代、2002年2月に再建されている。 ◆年間行事 節分会・星祭り(2月3日)、春季彼岸会(3月)、春季大法要(4月12日)、盂蘭盆会(8月16日)、秋季彼岸会(9月)、虫干展・寺宝展(9月中旬3日間)、御会式万燈会(10月12日、13日)、御開山会・歴代法要(11月10日)、歳晩会・除夜の鐘(22:30より整理券が発行され、23:30より撞くことができる。)(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 妙蓮寺の説明板、『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都を歩く 30 西陣』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『古都歩きの愉しみ』、『京都の寺社505を歩く 上』、『幕末京都歴史ウォーキング』、『事典 日本の名僧』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都琳派をめぐる旅』、『京都 神社と寺院の森』、『京の冬の旅 2021 -別冊旅の手帖』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「室戸台風による京都市とその周辺の学校被害と記念碑-京都歴史災害研究第19号2018)」、ウェブサイト「妙蓮寺」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」 |