|

|

|

| 喜一堂(峠の地蔵) (滋賀県大津市) Kiichido-jizo |

|

| 喜一堂(峠の地蔵) | 喜一堂(峠の地蔵) |

|

|

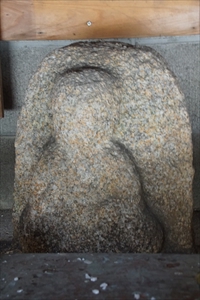

地蔵尊    |

小関越の峠付近に、喜一堂(きいち-どう)があり、地蔵尊が祀られている。峠の地蔵、小関地蔵とも呼ばれている。 庶民の暮らし、交通安全の信仰がある。 ◆歴史年表 詳細は不明。 現代、1980年以前?、道路の拡張工事が行われ、地蔵尊が現在地に祀られたという。 1989年、現在の御堂が建立され、地蔵尊が安置された。 ◆喜一堂 道路の拡張工事が行われた際に、草叢に放置されていた地蔵尊が見つかり、現在地に祀られた。 1989年に数千人の浄財により御堂が建立され、地蔵尊が安置された。人々の心が一つになり、建立された喜びを忘れないために、「喜一堂」と名付けられたという。 ◆小関越 小関越(こぜき/こせき/おぜき-ごえ)は、大津市小関町から小関峠を越え、藤尾横木までの5kmほどの峠道をいう。大津市と京都市の県境にある逢坂山(標高325m)に連なりその北側に位置している。 古代には北陸道(西近江路)と呼ばれた。平安時代には逢坂の関(大関)には東海道・東山道が通り、小関越は間道として小関と呼ばれた。小関越は、西国三十三所観音の第14番札所の三井寺から第15番札所・今熊野観音寺に至る巡礼道としても利用された。 江戸時代前期の俳人・松尾芭蕉(1644-1694)に「山路来て何やらゆかしすみれ草」の句がある。1684年3月中旬に芭蕉は山科から小関越えで大津に入った。 1989年に小関越は滋賀県の「湖国百選 街道編」の一つに指定されている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「峠の地蔵さん保存会」の説明板、『琵琶湖疏水の歴史散策』、ウェブサイト「歴史事典-大津市歴史博物館」、『京都・湖南の芭蕉』  |

|

|