|

|

|

| 野仏庵 (京都市左京区) Nobotoke-an |

|

| 野仏庵 | 野仏庵 |

|

|

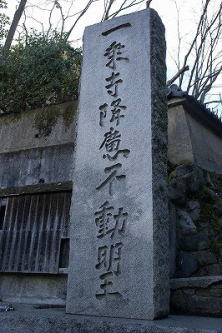

西園寺公望ゆかりの正門   西園寺公望ゆかりの茶席「陶庵席」  茶室「陶庵席」   茶室「雨月席」   野仏  藤原時代(894-1285)の国東の三体仏  不動明王や野仏が祀られている。  穴太積  東に隣接する一乗寺降魔不動明王   降魔不動明王  巨大な草鞋 |

東山へ登る急坂の途中、詩仙堂の向いに野仏庵(のぼとけあん)・京都民藝館はある。 庭には茶室が設けられ、数百体の石仏が据えられている。 ◆歴史年表 近代、庵は、古美術愛好家で知られた上田堪庵(1906-?)が創立した。かつて別荘として使われていた。 現在は宗教法人・悟心会が所有している。 ◆上田堪庵 近現代の実業家・上田堪庵(うえだ-たんあん、1906-?)。上田堪一郎。南禅寺の湯豆腐老舗「順正」創業者、茶人、数寄者でもあった。有数の古美術収集家、書を嗜んだ。1958年、京都国立博物館に茶室「堪庵」を寄贈した。1978年、茶道黌会を設立した。 ◆西園寺公望 江戸時代後期-近代の貴族政治家・西園寺公望(さいおんじ-きんもち、1849-1940)。号は陶庵。公家・徳大寺公純の次男、母は斐子。西園寺家を継ぐ。1868年、王政復古で参与、戊辰戦争(1868-1869)に山陰道鎮撫総督などとして従軍。1869年、家塾立命館を創設。1871年、パリ大学留学。1880年、帰国。明治法律学校講師、東洋由新聞社長時、自由民権を主張する。1881年、参事院に入り、1882年、憲法調査のために渡欧、1885年、オーストリア公使などを歴任。1891年、帰国後、貴族院副議長、第2次伊藤博文内閣文相、第3次伊藤内閣文相、政友会総裁を歴任。1906年、第1次内閣、1911年、第2次内閣を組織。1912年、元老、晩年は軍部と対立した。92歳。 ◆上田秋成 江戸時代後期の文人・上田秋成(うえだ-あきなり、1734-1809)。幼名は仙次郎、通称は東作、別号は鶉居、漁焉など。歌人、国学者、読本作家。大坂・曽根崎の娼婦の私生児として生まれた。父は旗本・小堀左門政報ともいう。母は松尾九兵衛富喜の娘ヲサキ。4歳で堂島の紙・油商嶋屋・上田茂助の養子になる。翌年、痘瘡に罹る。27歳で植山たまと結婚、翌年養父が死亡し嶋屋を継ぐ。漢学を儒医・都賀庭鐘(つが ていしょう)、国学を建部綾足(たてべあやたり)、加藤宇万伎(かとう うまき)に学ぶ。1766年、浮世草子「諸道聴耳世間猿」を刊行。1771年、火事に罹災し、医学を志す。1776年、尼崎で医を開業。1786年、本居宣長と古代の音韻、日の神をめぐり論争する。1787年、大坂近郊の淡路庄村に隠遁した。1790年、左眼失明。1793年、60歳で妻とともに京都へ移る。知恩院門前の祇園袋町、南禅寺山内常林庵裏、東洞院四条、衣棚丸太町などに移る。歌人・国学者の小沢蘆庵、漢学者・村瀬栲亭、画家・松村月渓、歌人・伴蒿蹊(ばん こうけい)、俳人・与謝蕪村らと親交した。1789年、妻を失い、翌年両目を失明した。最期は、友人の歌人・羽倉信美(寺町広小路)の百万扁屋敷内で没した。76歳。 煎茶の手引書『清風瑣言』(1794)によりその普及を助けた。近世日本文学の代表作とされる怪異小説『雨月物語』(1776)、『春雨物語』(1808)など著書多数。 ◆建築 江戸時代末-近代の公家・政治家の西園寺公望(1849-1940)ゆかりの建物が移築されている。萱葺きの正門の長屋門は、公望が新撰組に追われ、丹波の須知村に身を隠した際の寓居の門を移築したものという。茶席「陶庵席」もそのときのもので、陶庵とは公望の号に因む。 ◆茶室 江戸時代の文人で、茶人、国学者の上田秋成(1734-1809)ゆかりという茶室「雨月席」もある。秋成は『雨月物語』の作者で、茶室は南禅寺から移築されたものという。 ◆文化財 日本民藝館には、民具、手織物、石川丈山の書、丹波の古陶などが展示されている。 ◆穴太積 一部の石積みが白川石を使った穴太積(あのうづみ、野面積、布積)を用いている。穴太積は、滋賀県の穴太(大津市坂本周辺)の石工集団、穴太衆により伝えられた石積みの技法で、その起源は中国、朝鮮を経て、弥生時代の古墳にも使われたとみられている。 開山時の比叡山延暦寺、織田信長の安土城など各地の城砦にも用いられた。現在、比叡山延暦寺里坊を囲む石垣の一部分に残されており、大津市の文化財(史跡)指定となっている。 石積の特徴は、大小の自然石を用い、石を奥行き方向に長く寝かす「ごぼう積」、石積みの奥に小石の「栗石」を大量に敷くなどの特徴がある。このため、耐震性があり、雨水が内部に浸透しにくいなどにより強度が増し、しかも石垣を登りにくいという特長もある。 *参考文献・資料 案内板 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|