|

|

|

| * | |

| 岡林院 〔高台寺〕 (京都市東山区) Korin-in Temple |

|

| 岡林院 | 岡林院 |

参道              【参照】「ねねの道」の道標 |

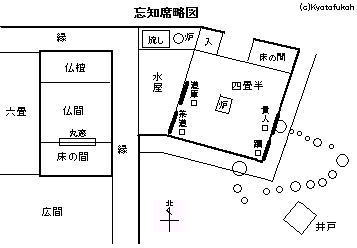

高台寺の北、ねねの道より東に延びる細い石畳の参道がある。奥に白壁に開けられた丸窓の意匠が目に入る。高台寺塔頭・岡林院(こうりん-いん)が建つ。境内は将軍塚付近を源流にする菊谷川流域になる。 臨済宗建仁寺派。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 江戸時代、1608年、久林元昌は、塔頭・岡林院を創建する。また、同年、北政所の兄・木下家定が亡くなり、北政所は、弓箴善彊とともに家定の菩提を弔うために法名「岡林院殿前法印長翁量公大居士」に因み創建したともいう。 1616年、三江紹益が中興したという。 ◆久林 元昌 江戸時代前期の臨済宗の僧・久林 元昌(?-?)。詳細不明。男性。1608年、岡林院を創建した。 ◆木下 家定 室町時代後期-江戸時代前期の武将・木下 家定(きのした-いえさだ、1543-1608) 。男性。孫兵衛。尾張国(愛知県)の生まれ。父・杉原定利、豊臣秀吉の正室・おね(北政所、高台院)の実兄。長男の勝俊は歌人・木下長嘯子。初め杉原家を継ぐ。後に名字を木下に改めた。妹・ねねの縁により秀吉に重用され、1587年、播磨、従五位下、肥後守に叙任される。羽柴氏・豊臣姓を授けられた。1595年、加増され、姫姫路城主、大坂城の留守居などに就く。1600年、関ヶ原の戦で高台院を警護し、徳川家康により移封され、1601年、備中足守(あしもり)藩主・木下家第1次初代になる。1604年、二位、法印に叙せられ浄英と号した。1605年、高台寺建立に伴い、境内に居館を建て高台院を守護した。 墓は建仁寺・常光院(東山区)にある。戒名「常光院前二位茂叔浄英法印」。66歳。 ◆三江 紹益 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・三江 紹益(さんこう-じょうえき、 1572?-1650)。男性。道号は友林、友竹。京都の生まれ。徳川家康に信任され、経書を講じた。1598年/1608年、慈芳院、1604年、常光院の開山。1606年、建仁寺に入山、建仁寺295世になる。1608年/1614年、久昌院、1615年、月真院、春光院、1616年、岡林院などを中興開山した。1624年、高台寺の中興開山、1632年、円徳院を開く。78歳。 北政所が帰依した。木下家定(北政所の兄)と親交があり、その子は紹益の弟子・紹叔になる。 ◆茶室 茶室「忘知席」は、近年建てられた。水屋をバチ形に正面を南西方向に振る。四畳半の又隠(ゆういん)崩しになる。台目床、壁入隅に楊枝柱、柳釘、北に床の間、茶道口、道庫口、天井は網代竹竿縁・架込、「又隠」と異なるのは、東南に貴人口があり、その左の下地窓が開けられている。躙口の上下にも下地窓がある。 茶室の西の広間は八畳、内床の間(一畳)、南に台目幅四畳の入側は、控室にもなる。北の床の間に丸窓が開けられ、仏間につながる。床の右に下地窓がある。 ◆北政所・岡林院 江戸時代前期、1608年に北政所(1549-1624)の兄・木下家定(1543-1608)が亡くなった。家定は1606年の高台寺の創建に貢献し、鐘楼・鎮守社なども寄進していた。 北政所は、弓箴善彊(きゅうしん-ぜんきょう、?-1614)とともに、家定の菩提を弔うために、家定の法名「岡林院殿前法印長翁量公大居士」に因み、岡林院を創建したともいう。 ◆キクタニギク 現代、2025年9月9日の重陽の節句に、京都にゆかりある種子植物、キク科の「キクタニギク(アワコガネギク)」が、境内の参道脇に植えられた。任意団体「都の福菊」が企画した。 かつて東山の菊渓(菊谷)は菊の名所として知られ、和名「菊渓菊(キクタニギク)」のもとにもなった。現在、東山区菊谷地区では絶滅しているとされている。京都府カテゴリー では絶滅危惧種(2015)、 環境省カテゴリーでは準絶滅危惧(2002)に選定されている。 キクタニギクの分布は本州、四国、九州、朝鮮半島、中国大陸北部、府内では、石灰岩・緑色岩の地域に出現する傾向があるという。丹後地域、南丹地域(現状不明)、京都市域、乙訓地区、山城地域などになる。なお、外来個体との交雑も憂慮されている。 乾いた崖、山麓の土手などにはえる多年草であり、茎は叢生し、葉は互生、長卵形で中-深裂する。10-11月に、茎の先端に多数の頭花を付け、舌状花は短く多数、中心の筒状花も多い。痩果には冠毛がない。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の茶室 東山編』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「京都府レッドデータブック2015」、「朝日新聞 2025年9月10日」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|