|

|

|||

| 旧逢坂山隧道(トンネル)東口跡・西口跡 (滋賀県大津市) Site of Old Osakayama Tunnel |

|||

| 旧逢坂山隧道東口跡 | 旧逢坂山隧道東口跡 | ||

|

|

||

旧逢坂山隧道東口の案内板  旧逢坂山隧道東口跡  説明板  トンネル内  トンネル内の遮蔽扉  煉瓦、イギリス積み  煉瓦、長手積み、蒸気機関車の煤煙跡  碍子  坑門上部  要石、迫石  扁額「楽成頼功」  壁柱  経済産業省の近代化産業遺産のプレート  翼柱  逢坂山  上り線坑門  上り線坑門扉  上り線壁柱  上り線壁柱  地上部分のトンネルからの湧水  【参照】京都大学防災研究所附属地震予知研究センター逢坂山観測所  【参照】大谷加圧ポンプ場  【参照】大谷加圧ポンプ場

【参照】東海道本線旧線橋脚跡  【参照】東海道本線旧線橋脚跡、煉瓦  【参照】東海道本線旧線橋脚跡、煉瓦  【参照】逢坂山  【参照】京阪京津線、上部は名神高速道路の高架  【参照】「逢坂一丁目」の地名板

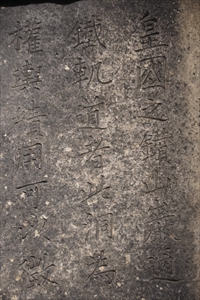

逢坂山西口隧道跡、「旧東海道線逢坂山とんねる跡」の碑  【参照】旧逢坂山隧道石額(1880年)、京都鉄道博物館  【参照】旧逢坂山隧道石額の一部、「皇国之讃山巖通鉄軌道者此洞為権与紡用可以徴‥」、京都鉄道博物館  【参照】工技生養成所の人々(中央はシャーピントン)、京都鉄道博物館展示パネルより  逢坂山西口  【参照】逢坂山西口近くの名神高速道路  【参照】逢坂山西口付近の山並み  |

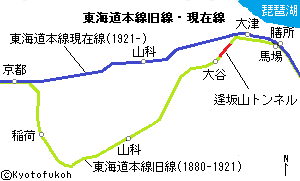

滋賀県道558号線沿いに、旧逢坂山隧道東口跡(きゅう-おうさかやま-ずいどう-ひがしぐち-あと)はある。東海道本線旧線の鉄道構造物だった。 現存最古の鉄道トンネル跡であり、工事は日本人技術者・労働者のみで完成した。日本初の山岳工法により施工 された山岳トンネルになる。 ◆歴史年表 近代、1878年、10月5日、隧道(トンネル)東口から掘削が始まる。12月5日、西口からも掘削が始まった。 1879年、9月10日、導坑 が貫通 した。 1880年、6月28日、1年8カ月の歳月を費やし、東海道本線旧線下り線として竣工した。7月15日、当初は単線で開業した。 1898年、4月15日、複線化される。隣接して上り線の新トンネルが完成し、開業した。 1921年、8月1日、東海道本線旧線は山科経由の現在線に路線変更され、旧線の逢坂山隧道は廃止された。 現代、1960年、10月14日、旧逢坂山隧道東口跡は、旧日本国有鉄道の鉄道記念物に指定されている。 1962年、西口は、名神高速道路の建設に伴い埋め戻される。 1970年、東口跡に京都大学理学部逢坂山観測所が設立され、トンネルを観測坑道として再利用し始めた。 2008年、3月、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)京都支社により、東口跡に説明板が設置された。東口跡は経済産業省の近代化産業遺産(鉄道トンネル)に指定された。 ◆井上 勝 近代の鉄道官僚・井上 勝(いのうえ-まさる、1843-1910)。男性。幼名は卯八、通称は弥吉。長州萩(山口県)の生まれ。長州(萩)藩士・井上勝行の3男。6歳で野村家の養子になり、弥吉と改名した。長崎でオランダ人教師から洋式兵法、幕府の蕃書調所で洋学、箱館の武田斐三郎に英語を学んだ。1863年、脱藩し、伊藤俊輔(博文)・志道聞多(井上馨)らとイギリスに密航した。ロンドン大学で化学・鉄道・土木・鉱山・造幣技術などを学ぶ。1868年、帰国する。1869年、新政府の造幣頭兼鉱山正に任じられた。1871年、鉱山頭兼鉄道頭(てつどうがしら)に就任し、1872年、鉄道頭専任になる。東京-横浜間の鉄道開業に尽力した。 1873年、意見対立から一旦鉄道頭を辞任し、伊藤の要請により、1874年、復職した。鉄道寮の大阪移転を断行し、大阪-神戸間の鉄道を開通させた。1877年、工部省鉄道局の設置に伴い局長に就任した。大阪停車場(大阪駅)構内に工技生養成所を設け、日本人鉄道技術者の育成に努めた。京都-大津間の建設工事で技師長になり、日本人独力で工事を完成させた。すでに決定していた中山道線建設案の東海道線建設への変更を上申し、1886年、政府は正式に決定した。1881年、工部大輔、1890年、鉄道庁長官に就任する。建白書「鉄道政略ニ関スル議」で幹線国有化論を主張し、鉄道敷設法制定(1891)の契機になった。1893年、民間鉄道業者らの反対が強まり、鉄道庁長官を辞任した。鉄道車両の国産化の推進のため、1896年、汽車製造合資会社を設立し、社長に就任した。1909年、帝国鉄道協会会長に就任する。1910年、鉄道院顧問としてヨーロッパの鉄道事業を視察中、ロンドンで客死した。67歳。 「鉄道の父」と呼ばれた。墓は東海寺(東京品川)にある。 ◆飯田 俊徳 近代の鉄道技術者・飯田 俊徳(いいだ-としのり、1847-1923)。男性。山口の生まれ。藩校明倫館に学び、1857年、11歳で松下村塾に入る。吉田松陰から俊才ぶりを称賛された。同年、父の死により家督を継ぐ。その後、大村益次郎から蘭学・洋式兵学を学ぶ。1863年、滝弥太郎らとともに小倉藩領の豊前国田ノ浦(北九州市門司区)へ渡海し、砲台を設営するなど奇兵隊でも活動した。 1867年、藩命により兵学研究のため渡辺蒿蔵と長崎へ派遣される。まもなく米国へ留学する。オランダへ移り、アムステルダムの士官学校、デルフトの国立工科学校(現在の国立工科大学)に学んだ。 1873年、帰国し工部省に入る。1874年、鉄道権助になり大阪勤務を命じられる。1877年、大阪駅舎の2階に創設された工技生養成所で後進を育成した。1878年-1880年、起工した大津-京都の逢坂山隧道では、工技生養成所の教え子を指揮し完成させた。1880年、工部権大技長になり、敦賀線・関ヶ原線・尾張線・武豊線の工事を担当する。1886年、東海道本線の天竜川以西を分担し、建設に従事した。1890年、鉄道庁部長(第一部)になり、1893年、鉄道庁長官・井上勝の勇退に従い退職した。77歳。 ◆国沢 能長 近代の鉄道技術者・国沢(澤) 能長(くにさわ-よしなが、1848-?)。詳細不明。男性。高知の生まれ。1871年、大学南校出仕になり、鉄道寮技術見習として関西方面の鉄道建設に従事した。1877年、開校した大阪の工技生養成所に入所し学ぶ。1878年、着工した大津-京都間の鉄道建設に工部六等/八等技手として従事した。 ◆藤田 伝三郎 近代の実業家・藤田 伝三郎(ふじた-でんざぶろう、1841-1912)。男性。号は光徳、幼名は六三郎。父・長門国萩(萩市)の酒造業者・藤田半衛門、母・亀の4男。幕末期、高杉晋作の奇兵隊に参加した。1869年、大阪に上り、陸軍用達業者になり軍靴・被服製造業から兵部省用達業、土木建設業に進出した。1873年より、兄・藤田鹿太郎・久原庄三郎も事業に参加する。1876年、5年間の約定で、友人・中野梧一、2兄の出資も得て藤田伝三郎商社になる。1877年、西南戦争で政府軍用達として巨利を得る。1879年、藤田組贋札事件の嫌疑で一時拘留され、のち無罪になる。1880年、愛媛県市ノ川のアンチモニー鉱山に参入した。1881年、藤田3兄弟の共同出資会社になり藤田組と改称した。長州閥・井上馨との結びつきにより政商として急成長し、1884年、官営小坂鉱山の払い下げを受ける。甥・久原房之助により銅山として経営難から再建された。 1885年、大阪商法会議所会頭に就く。1887年、大倉組と共同で内外用達会社・日本土木会社を設立し、用達業・土木業を分離し、藤田組は鉱山業を中心に発展する。1889年、岡山県児島湾の干拓事業の認可を受け、1893年、商法の施行に伴い、合名会社藤田組になった。1911年、男爵を授けられた。72歳。 藤田組の創始者。関係した事業には大阪硫酸製造会社、大湖汽船会社、大阪紡績会社、阪堺鉄道会社、山陽鉄道会社、湊川改修株式会社などがある。農林業・電気にも関わり、株式・債券などに投機した。書画骨董なども蒐集し、茶道具を中心とする藤田美術館(大阪市)がある。墓は全久院(愛知県豊橋市)にある。 ◆モレル 近代のイギリス人鉄道技師・エドモンド・モレル(Edmund Morel、1840-1871)。ロンドンのピカデリー付近の生まれ。ロンドンのキングス・カレッジを卒業後、ドイツ・フランスの工業学校で学んだ。1865年、イギリス土木学会員に推薦されている。ニュージーランド・オーストラリア・セイロン島などで鉄道建設に従事した。1870年、日本の鉄道建設の融資斡旋をしたイギリス人企業家・レイの人選により来日した。イギリス公使・パークスの推薦により、日本政府に初代建築師長として招かれ、新橋-横浜間(没後の1872年に開通)・大阪-神戸間(没後の1874年に開通)の鉄道建設を指導した。経費節約・迅速な工事を行い、狭軌(3フィート6インチゲージ)を採用し、工事・測量を監督した。建設資材はレール・セメント以外は極力日本の資材を調達し、鉄に代え木の枕木を採用した。日本側官員に技術伝習も行う。伊藤博文の求めに応じ、政府に日本の工業化のための基本政策に関する建議を行う。工部省(1870)の設置、同省内に工学寮(1871)・工部大学(1877)・工技生養成所(1877)などの必要性を提言した。過労により持病の肺病が悪化し、来日後1年半余で横浜/東京で客死した。30歳。 看護した夫人も同病により半日後に急死した。夫妻は横浜・外国人墓地に葬られた。その後、1934年、篤志家により墓石が建立されている。1962年、墓は鉄道記念物に指定され、顕彰碑も建立された。 ◆シャービントン 近代のイギリス人土木技師・鉄道技術者・シャービントン (Thomas R.Shervinton、1827-1903)。1873年、工部省の鉄道建築技師として来日し雇用された。現在の東海道本線・北陸本線区間(京都-敦賀間)の鉄道敷設に伴う測量を実施する。死去したチャールズ・シェパードの後を継いで新橋-横浜間の工事を監督した。1877年、帰国したリチャード・ボイルの後任として、京都-神戸間の鉄道工事の建築長(京阪神建築技師長)になる。大阪停車場(大阪駅)構内に開校した工技生養成所の立上げに携わり、講師になる。1881年、解任されイギリスに帰国した。その後も、日本の鉄道発展に尽力した。76歳。 ◆三条 実美 江戸時代後期-近代の公卿・政治家・三条 実美(さんじょう-さねとみ、1837-1891)。男性。幼名は福麿(よしまろ)、号は梨堂。父・三条実万。家臣の尊攘志士・富田織部、漢学者で志士の池内大学に学ぶ。1859年、安政の大獄で父・実万が辞官後、公家尊攘派の中心になる。1862年、正使として攘夷の勅書を江戸幕府将軍に授ける。副使は姉小路公知だった。従三位、権中納言になる。1863年、八月十八日の政変で京都から長州に下った。(七卿落ち)。1865年、太宰府に移り、幽居する。1867年、王政復古後、1868年、岩倉と共に副総裁に就任した。関東鎮撫の責任者になる。1871年、太政大臣、1885年、内大臣に就任した。1889年、内閣総理大臣も2カ月間代行している。国葬が行われた。55歳。 ◆旧逢坂山隧道 逢坂山(標高324.69m)は、滋賀県大津市西部-京都市との境界にある。関山とも呼ばれた。 大津-京都間は急勾配の続く山岳地帯の難所だった。旧逢坂山隧道は、東海道本線旧線の大津-京都間(現在の東海道本線一部区間)の馬場(現在の膳所)-大谷間に建設された。日本での4番目の鉄道トンネルになった。先行した3トンネルの遺跡はすべて失われており、旧逢坂山隧道は現存最古の鉄道トンネルになる。 東海道本線旧線で大津-京都間の最短距離を結ぶには、2つの山を貫通する長いトンネル建設の必要が生じた。当時の技術では困難であり、やむなく旧逢坂山隧道を掘削し、一旦南に大きく迂回する経路が採られた。 近代、1878年8月21日に大津-京都間の工事が起工される。工区は4分割され、各々は大阪の工技養成所出身者の学生が担当した。1878年10月5日に、トンネルの東口から逢坂山のトンネル掘削が始まる。12月5日に西口からの掘削も始まった。1880年6月28日に、1年8カ月の歳月を費やし、東海道本線旧線下り線の旧逢坂山隧道が竣工した。7月15日に当初は単線で開業している。なお、下り線は、最初の「隧道定規」として、1880年に制定された新設計の断面を用いていた。このため、断面は1フィート(約30㎝)ほど大きくなった。当時の阪神間での最長トンネルは芦屋川トンネルであり、その6倍の延長664.8mになり、当時としては最長トンネルになった。 工事については、技師長・井上勝、技術者・飯田俊徳、工事責任者・国澤能長などをはじめ日本人が担った。設計については外国人技術者が関わったとも、日本人技術者によるともいう。工技養成所の学生も「工夫」として参加している。施工は実業家・藤田伝三郎による。 工法は山岳工法であり、横方向に掘削して貫通させる方式で日本初の採用になった。江戸時代以来の伝統的な職人技術も生かされている。工務省直轄だった生野銀山(兵庫県朝木市)に従事した坑夫も伝統的なノミ・ツルハシなどを主体にした手掘りで加わったという。木製支保工には大工・鳶、煉瓦製造には瓦職人、煉瓦積みは左官職人が担った。 坑門では、壁柱・帯石は花崗岩の整層 切り石積み、アーチ・側壁がレンガ積みで、 坑門は控壁・要石を有し、その後の トンネル坑門の基本的な形態を備えていた。断面は半径7ft(2133.6mm)の単心円タイプで、1891年に碓氷線が起工するまでほかのトンネルでも用いられた。覆工は、煉瓦積み(イギリス積み・長手積みなど)による。なお、工事中に、崩落事故により5人の犠牲者が出ている。 1898年4月15日に複線化工事も完了した。下り線に併設し、北側に上り線側の新トンネル(延長673.6m)が完成し開業している。覆工側壁は石積みになっている。 東海道本線旧線は、東から大津駅(現在の浜大津駅)、石場駅・馬場駅(現在の膳所[ぜぜ]駅)を経て、貫通した旧逢坂山隧道を抜け、大谷駅(現在の名神高速道路・蝉丸トンネル西口付近)を経て、ほぼ現在の名神高速道路沿いに南下迂回した。さらに山科盆地南縁を西進し、旧山科駅、稲荷駅(現在のJR奈良線)から北上し、京都駅に至った。 1921年8月1日に、東海道本線現在線は山科経由になり、新たに掘削された新逢坂山トンネル・東山トンネルの2トンネルを経由するようになる。このため旧逢坂山隧道は役割を終えて廃止された。 旧逢坂山隧道下り線の最急勾配25‰(パーミル)、最小曲線半径20鎖(チェイン、400m)、下り線延長664.8m、幅3.05m、上り線延長673.6m。 ◆工技養成所 近代、1877年5月に鉄道局が直轄の工技(こうぎ)養成所を設置した。当時の外国人技術者・エドモンド・モレル(初代建築師長)が設置を建議していた。養成所は井上勝が設置し、大阪停車場(現在の大阪駅)構内2階に開かれた。部内の教育機関であり、日本人の鉄道専門技術者養成のためのものだった。学生は鉄道局内に出仕た英語素養のある20歳前後の若者の中から選抜された。 指導者は、イギリス人技師・トマス・シャービントン、飯田俊徳、アメリカ留学経験のある本多英一郎らが担当した。学生は、現場での実際の工事に従事しながら技術を習得した。学生には「工夫」との名義で日当も支給されていた。工技養成所では2期24人の卒業生があった。 1877年に、工部省工学寮(1873年開校)は工部大学校開校(東京大学工学部の前身)に改称している。この工学教育機関の開校に伴い、工技養成所は閉鎖になった。 工技養成所の卒業生は、その後は幹部技術者として外国人技術者に代わり鉄道建設に従事した。ちなみに、1872年の外国人技術者と日本人技術者の月給比較によると、日本人鉄道頭・井上勝の350円に対し、鉄道師差配役・ウイリアム・W・カーギルは2000円だった。1874年に鉄道建設に関わった外人技術者数は115人で頂点を迎える。その後は減少が続き、逢坂山トンネルが完成した1878年には、外人技術者数は41人になっている。 ◆鉄道遺跡・扁額など ◈旧逢坂山隧道東口跡(大津市逢坂1丁目18)には、東海道本線旧線下り線トンネル、併設して旧線上り線トンネルの遺構がある。下り線坑門は、入口付近のみ公開され、奥へ10mほど入ると遮蔽され金属製の扉が付けられている。 下り線坑門の上部に、石板の「樂(楽)成頼功 明治庚辰七月」の扁額がある。当時の太政大臣・三条実美(1837-1891)の揮毫による。本来の「落成」の字は「落盤」に通じるとして、あえて縁起の良い「楽成」の字を当てたという。 上り線坑門は、下り線坑門よりやや東側に突き出しており、入口から遮蔽されている。 ◈旧逢坂山隧道西口跡(大津市大谷町)には、山肌に「旧東海道線 逢坂山とんねる跡地碑」のみが立てられている。 現代、1962年に日本道路公団による名神高速道路建設に伴い、西口の坑門は完全に埋め戻された。碑の地下18m地点で埋没したという。1880年に建立された碑には、井上勝(1843-1910)の撰文、元鉄道庁事務官・村井正利(1849-1917)による工程起卒が記された。井上の扁額(石額)は、大阪交通科学博物館、その後、京都鉄道博物館(下京区)に移され保存・展示されている。 扁額文「旧逢坂山隧道石額、「皇国之讃山巖通/鉄軌道者此洞為/権与績用可以徴/于後也是挙也起/明治十一年十月夾/山東西斉就穿擣(せんとう)/之工明年九月透/徹会中其延袤(えんほう)三/百六十四間而石/質粗悪不適蓋壁/故挙辺畳磚而固/焉今茲今月全竣/功剏行車矣菫/工(とうこう)曰国澤能長(よしなが)見/工部六等技手也/明治十三年六月/鉄道局長 井上勝誌 属官 村井正利 書」 日本語訳「日本国内の山や岩を切り抜き、鉄道を開通させたのはこのトンネルがはじめてである。その功績は後世に伝えていくべきものである。この工事は明治十一年十月より始め、逢坂山の東西から一斉に掘り始めた。翌年九月に貫通し、真ん中で繋がった。その長さは三百六十四間である。しかし、石質は粗悪で壁にするには適しない。そのため周りに煉瓦を積み上げ補強した。今年今月すべてが竣工し、初めて鉄道を走らせた。工事責任者は国澤能長といい、工部六等技手である。」(京都鉄道博物館による) ◈東海道本線旧線橋脚跡(大津市逢坂1丁目)は、旧逢坂山隧道東口の北東にある。県道558号線と現在の京阪京津線の踏切傍にある。かつては、東海道本線旧線が道路を跨いで架橋されていた。その鉄橋の煉瓦造橋台が線路脇に現存している。 ◆文学 山本巧次(1960-)の『開化鉄道探偵』(2017)がある。 ◆京都大学逢坂山観測所 京都大学防災研究所附属地震予知研究センター逢坂山観測所(〒520-0054 滋賀県大津市逢坂1丁目)が旧逢坂山隧道東口敷地の傍に置かれている。 現代、1970年に観測所は地震予知研究を目的として設立された。旧逢坂山隧道を地震予知などの観測坑道として再利用するためだった 観測所は現在、主坑道(旧逢坂山隧道) 、それに交差する2本の分岐坑道(観測所設立時に新たに掘削)内に各種の計測装置を設置し、主に地殻変動観測を行っている。 主な設置の観測計器は伸縮計3成分であり、岩盤の微小な歪を測定している。地下水位計は、観測坑道の床面からさらに20m岩盤を掘り抜いた井戸の水位を計測する。周辺岩盤内 の水圧変化を測定している。 坑道の 中間地点は地表から約90mの深さにある。坑道内の気温変化は年間を通じて100分の1-2度程度になる。外気温変化は周囲の岩盤により遮られているため、この温度変化は気圧変化によって生じている。観測坑道の中では、基準尺(精密測定器などに組み込まれる長さの線基準)の長さ変化が、10億分の1程度に抑えられている。基準尺の熱膨張による誤差の補正後には、さらに100億分の1未満の精度での測定が可能になる。 これは、伸縮計が持つ限界性能に近い計測であり、観測精度の高さが要求される地震予知研究・地球自由振動(大地震などが原因による地球全体が特定の周期で振動する現象)などの解明に繋がる。 また、1960年頃に始められた「花崗岩流動室内実験」が、後に逢坂山観測所に移設され続けられている。これは地殻変動観測であり、花崗岩石柱の両端を支持し水平に設置することで、石柱が重力によってどのように変形するかを観察・ 実験している。 逢坂山観測所は、近畿地方の主要な活断層である花折断層・琵琶湖西岸断層の直近に位置している。このため、断層の活動に関連した歪変化を捉えられる可能性があり、地震予知研究のためのデータが得られる。データは観測坑道脇に建てられた観測棟に光ケーブルで伝送され記録されている。さらに、京都大学防災研究所附属地震災害研究センター研究棟(宇治)にも送られているという。 ◆大谷加圧ポンプ場 旧逢坂山隧道東口隧道跡の北東に隣接して、大谷加圧ポンプ場(大津市逢坂1丁目18-16)が設置されている。 坑道内からの湧水は、大津市の水道用水として一部使われている。受水槽2連、配水池2連、ポンプ3基を備えている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 西日本旅客鉄道株式会社京都支社の説明板、「旧東海道線逢坂山とんねる跡」碑文、『鉄道探求読本 橋とトンネル』、『鉄道構造物を探る』、『関西鉄道遺産』、京都鉄道博物館、ウェブサイト「わが国における鉄道トンネルの沿革と現状(第3報-土木史研究 第10号 1990年6月」、ウェブサイト「京都大学逢坂山観測所」、ウェブサイト「産業技術遺産探訪」、ウェブサイト「萩の人物データベース」、ウェブサイト「大津市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||

旧逢坂山隧道西口跡地 〒520-0062 滋賀県大津市大谷町 |

|||

|

|

||