|

|

||||||||||||

| 伏見稲荷大社・稲荷山 (京都市伏見区) Fushimi-inari-taisha Shrine |

||||||||||||

| 伏見稲荷大社 | 伏見稲荷大社 | |||||||||||

|

|

|||||||||||

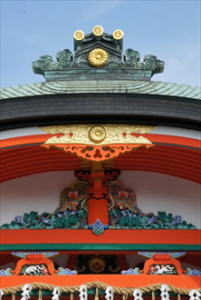

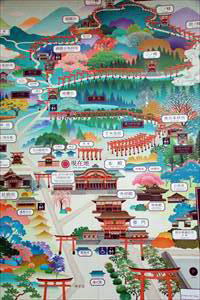

第一鳥居    右より霊魂社、藤尾社、熊野社  二ノ鳥居     楼門  楼門  楼門  楼門  楼門、随心像(ずいじんぞう)  楼門  狛狐、鍵を咥えている。稲荷大神の宝蔵を開く秘鍵を意味している。  手水舎  手水舎     外拝殿         神紋、稲穂  内拝殿  内拝殿  内拝殿  内拝殿  内拝殿   志るしの杉  内拝殿、狛狐  狛狐、稲穂を咥えている。  狛狐   本殿、室町時代、1499年に造営。本殿、桧皮葺、五間社流造り、稲荷造り、庇が母屋の両側に付き両流れ造り(前室付流れ造り)ともいう。四方に高欄付き。  内拝殿(左)、本殿   本殿裏  本殿裏  お山遥拝所  お山遥拝所  お山遥拝所  神楽殿  神楽殿   句碑「稲穂舞」、「早苗挿す舞の仕草の左手右手」山口誓子   御茶屋  権殿、右より八幡宮社、応神天皇。日吉社、大山作神。若王子社、若王子大神。猛尾社、須佐之男命。蛭子社、事代主神。   【参照】東丸(あずままろ)神社  【参照】東丸(あずままろ)神社、荷田春満旧跡  神輿庫  社務所    長者社、祭神は秦氏(旧社家)、例祭日は8月8日。  荷田社、祭神は荷田氏(旧社家)祖神、例祭日は12月13日。  両宮社、祭神は天照皇大神、豊受皇大神、例祭日は10月17日。  五社相殿社、八幡宮社の祭神は応神天皇、例祭日は9月15日。日吉社の祭神は大山咋神、例祭日は4月14日。若王子社の祭神は若王子大神、例祭日は4月15日。猛尾社の祭神は須佐之男命、例祭日は4月15日。蛭子社の祭神は事代主神、例祭日は4月7日。  玉山社    神馬舎  境内地図、下に楼門、上に稲荷山、案内板より  白狐社、祭神は命婦専女神、例祭日は1月4日。  奥宮、祭神は稲荷神。

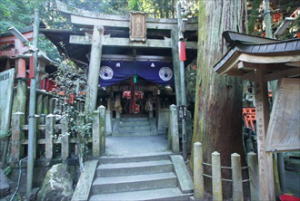

千本鳥居    千本鳥居   奥社奉拝所  奥社奉拝所  奥社奉拝所、青山飾り  奥社奉拝所  奥社奉拝所  奥社奉拝所のおもかる石、願い事を念じ、石燈籠の空輪の部分を持ち上げる。自分の予想より重く感じると願い事はかなうという。軽く感じると成就しないという。   奥社奉拝所、おもかる石、この宝珠を持ち上げる。  奥社奉拝所、絵馬  後醍醐天皇の歌碑  根上がりの松(膝松、奇妙大明神)  福繁大神、大岩大神、白玉大神   新池、こだまが池とも呼ばれる。池に向かって手を打つと、探し人の居る方向からこだまが返ってくるという。   熊鷹社  熊鷹社  熊鷹社

三ツ辻  大松大神  大松大神  三徳大神  三徳大神    四ツ辻   四ツ辻、展望所  四ツ辻、展望所  四ツ辻、展望所、愛宕山    田中社、権太夫大神  田中社、権太夫大神

御幸奉拝所参道  白瀧道  白瀧道  御幸奉拝所  横山大観筆塚  白瀧道  白滝大神

大杉社、大杉大神・磐根大神  大杉社  大杉社、手水舎  杉若大神・若杉大神   眼力社、眼力大神・石宮大神   眼力社の手水舎、手水舎の飛び狐像    眼力社

御膳谷  御膳谷  御膳谷  御膳谷  御膳谷  御膳谷、青山飾り  御膳谷  御膳谷、霊石・御饌石(みけいし)  御膳谷、力松大神  御膳谷、奥村大神  御膳谷、奥村大神、3つの火焔宝珠  御膳谷、奥村大神  福丸大神  御膳谷

清瀧大神、白龍大神   天龍社  三本杉大神  三本杉大神  朝日大神  大杉  笠杉社、笠杉大神  笠杉社  笠杉社、大杉  清明舎  清明滝  杉の葉  薬丸大神・吉高大神

薬力社  薬力社  薬力社、杉のご神木  石井社  薬力滝  薬力滝  おせき社  おせき社  御剣社(長者社)  御剣社(長者社)、手水舎  御剣社(長者社)、手水舎  御剣社(長者社)  「焼刃の水」、刀鍛冶・三条小鍛冶宗近が用いたという。  「焼刃の水」  御剣社(長者社)   御剣社(長者社)、剣石  御剣社(長者社)、剣石の刀痕とされている裂け目  春繁社   末廣大神

一ノ峯上社、末廣大神   一ノ峯上社、末廣大神  一ノ峯上社、末廣神  一ノ峯上社、末廣神  一ノ峯上社、末廣神  一ノ峯上社、末廣神  一ノ峯上社、末廣神  二ノ峯中社、青木大神  二ノ峯中社、青木大神  二ノ峯中社、青木大神   二ノ峯中社、青木大神   間ノ峯、荷田社伊勢大神  間ノ峯、荷田社伊勢大神  間ノ峯、荷田社伊勢大神  間ノ峯、荷田社伊勢大神、梅小鉢紋  三ノ峯、下社、白菊大神  三ノ峯、下社、白菊大神  三ノ峯、下社、白菊大神  三ノ峯、下社、白菊大神  三ノ峯、下社、白菊大神

松尾大神、久丸大神  天光、玉五郎大神、玉剣大神  玉姫大神  白狐大神  毎日稲荷大神・広告稲荷大神  腰神不動明王  豊川大神  荒木大神・白砂・荒玉  荒木大神  荒木大神  荒木大神、出世不動明王  荒木大神  荒木大神、伏見人形の狐(口入人形)、当社は、口入稲荷大神が祀られている。口入れとは仲人のことであり、縁結び、求人、就職の信仰がある。   豊川だき尼天  白鷹大神  末廣  弓矢八幡宮  大日本大道教  鬼法教総神苑   稲荷鳥居、分断された鳥居  釈迦堂   いなり大神  間力大神  間力大神  産婆稲荷  産婆稲荷  八島ヶ池   神田  神田、稲穂  サクラ  フジバカマ   大八嶋社  大八嶋社

弘法ノ滝  弘法ノ滝  弘法ノ滝  弘法ノ滝  青木ヶ滝  白菊ノ滝

狛狐、巻物を咥えている。  狛狐、玉、宝珠を咥えている。稲荷大神が秘める神徳を意味している。      旧社家、大西家 旧社家、大西家 【参照】名物の左がすずめの焼き鳥、右がうずら。  【参照】参道脇の茶店の名物いなり寿司  【参照】江戸時代の伏見人形(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】江戸時代の伏見人形(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】伏見人形、丹嘉 |

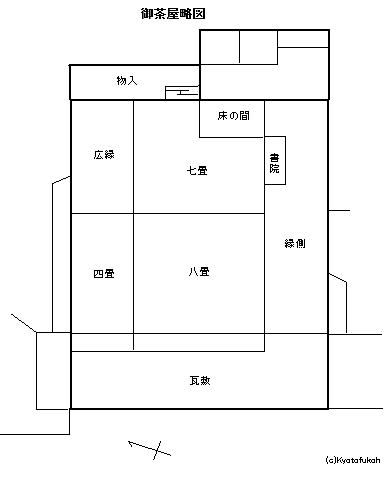

東山連峰南端、神奈備山である稲荷山(標高233m)の山自体が古くより神体山として信仰されてきた。稲荷山の三ヶ峰(みつがみね、一ノ峰、二ノ峰、三ノ峰)の山麓に、伏見稲荷大社(ふしみいなり-たいしゃ)はある。「お稲荷さん」ともいわれ親しまれ、穀霊神の庶民信仰の社として知られている。「稲荷本宮」「惣本宮」「藤森稲荷」とも呼ばれた。 境内総面積は、27万坪(892万561㎡)にも及ぶ。全国にある4万-33万社ともいわれる稲荷神社の総本宮になる。境内の摂社・末社も数多い。 現在の主祭神は宇莫迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ、中央座・下社)、佐田彦大神(さだひこのおおかみ、北座・中社)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ、南座・上社)の3社に、下社の摂社・田の神であり、かつて荒神峰に祀られていた田中大神(たなかのおおかみ、田中社、最北座・下社摂社)、四大神(しのおおかみ/しだいじん、最南座・中社の摂社)が加わり5座になった。これらを稲荷大神(稲荷五社大明神、稲荷五所)と総称している。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「紀伊郡 八座 大三座 小五座」の「稲荷神社三座 並名神大 月次新嘗」に比定されている。三座とは、宇莫迦之御魂大神、佐田彦大神、大宮能売大神とされ、山城国名神大社としてはこの三座のみになる。旧官幣大社。 平安時代、1081年に確定した二十二社の制の上七社の一つ。神仏霊場会第123番、京都第43番。 古くは農耕(稲の神、稲作の神)、殖産興業、食物・蚕桑、栄進成就、中世-近世に、商業神・屋敷神の信仰も集めた。商売繁盛、肩こり解消、咳止め、所願成就などの信仰がある。お産場稲荷は狐がお産をしたとされ、安産祈願の信仰がある。眼力社は眼病平癒、眼力、先見の明も得られるという。 御朱印(授与所、奥社奉拝所、御膳谷奉拝所)が授けられる。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(千本鳥居も2つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 古墳時代、4世紀(301-400)後半、稲荷山の三ヶ峰それぞれに、3基の大型円墳群が造営された。首長墓級の古墳とされる。稲荷山全山は、古くより神奈備(かんなび)山として信仰された。また、三峰にそれぞれ上社、中社、下社が祀られていたともいう。 5世紀(401-500)前後、この地に秦氏が進出したという。それ以前には、紀氏、賀茂氏が管轄していたともいう。 奈良時代以前、すでに祭祀は行なわれていたとみられる。 奈良時代、和銅年間(708-715)、当社が創建されたともいう。(『年中行事秘抄』) 711年、如月初午(はつうま)の日、稲荷大神(いなりおおかみ)が、稲荷山(伊奈利山)の三嶺の平らな所に示現したとの伝承があり創祀となったという。(社伝、『二十二社註式』)。秦公伊侶具(はたのきみ いろぐ)の「餅の的」の記述がある。(『山城国風土記』逸文)。以来、秦氏一族は禰宜(ねぎ)、祝(ほふり)となり祭祀奉仕を行う。一ノ峰に大宮能売大神、二ノ峰に佐田彦大神、三ノ峰に宇莫迦之御魂大神を祀ったという。 平安時代以来、2月の初午に当社に参詣する習わしがあった。(『枕草子』) 弘仁年間(810-824)、小野篁により竹駒神社(宮城)へ稲荷社が勧請される。 816年、空海の請により、稲荷山三箇峯より現在地(藤尾社、藤森神社の前身・旧社地)に遷ったともいう。 826年、空海は東寺建造の用材として稲荷山の神木を伐り出した。このため、神の崇りにより第53代・淳和天皇が「不与」となる。(『性霊記』) 827年、空海が第52代・嵯峨天皇により東寺を下賜された際に、稲荷社は東寺の鎮守社になった。以後、天皇、貴族の「福詣り」も盛んに行われた。「稲荷神」と記されている。従五位下の神階が授けられる。(『類聚国史」) 843年、従五位上となる。 844年、従四位下となる。 845年、「名神」に列した。 850年、従四位上となる。 852年、第55代・文徳天皇の仁寿の祈雨奉幣以来、「山城の三社」(ほかに賀茂上下社、松尾社)の一つとして朝廷の崇敬をうけた。(『文徳実録』) 857年、「稲荷上中下三名神」とあり、稲荷神前に正四位下が授与される。(『文徳実録』) 859年、正四位上となる。 貞観年中(859-877)、稲荷祭が始まったという。 865年、稲荷三段(上社、中社、下社)の記述がある。(『三代実録』) 874年、従三位となる。 884年、初午詣の記述がある。(『大鏡』) 898年/昌泰-延喜年間(898-923)、稲荷社ほか十六社に祈雨奉幣をする。朝廷より格別の崇敬を受けた十六社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 901年、「稲荷三所大明神」とあり、正三位になる。 908年、左大臣・藤原時平により三社殿が修造されている。(『神祇官勘文』『年中行事秘抄』)。初めて稲荷祭が行われる。 927年、『延喜式』神名帳に稲荷神社三座が名神大社として列せられる。 940年、従二位、続いて従一位の神階を叙せられる。 942年、正一位の神階を得る。 天暦年中(947-957)、稲荷祭が恒例となる。 958年、都で疫病による死者があり、当社を含む平安京内外の社寺で仁王般若経の輪読が行われた。(『類聚符宣抄』) 963年、皇城巽(東南)の鎮護神となる。 966年、藤原道綱母が夫と「下の社、中の社、上の社、はての社」に参詣している。(『蜻蛉日記』) 989年-990年、修造が行われた。 1000年、清少納言は2月初午に稲荷山に登拝する。(『枕草子』) 1039年以降、室町時代中期まで「二十二社奉幣の制」中「上七社」の第六社に列せられた。 1057年、源頼義、義家により志和稲荷神社(岩手)に勧請される。 1072年、第71代・後三条天皇が初めて行幸する。祇園社とともに「両社行幸」となり、以来、鎌倉時代まで続く。後白河上皇(第77代)、後鳥羽上皇(第82代)も奉幣、参詣する。以後、歴代天皇の恒例となる。この頃、上皇の熊野御幸の際には、道中守護神として崇敬され、「御法送り」の風習が起きた。 1081年、確定した二十二社の制の上七社の一つに数えられた。 1109年、遷宮が行われた。(『殿暦』) 1111年以降、稲荷山の尾根に経塚(稲荷山経塚)が造営される。 1145年、焼失した。(『百錬抄』) 1148年、内大臣藤原頼長は稲荷社に参詣する。(『台記別記』) 鎌倉時代、1187年-1190年、修造が行われた。(『玉葉』『吾妻鏡』) 1190年、御家人・安田義定は後白河法皇の命を奉じ、社殿修造を行う。 平安時代後期、熊野詣から帰洛した人々による、御礼参りの護法送りが行われた。多くの荘田、神田を有した。 初代征夷大将軍・源頼朝(1147-1199)が武運を祈念する。 1194年、後鳥羽院の行幸に際して、稲荷社より勧請される神体には正一位の神階を授けるようにという勅許を得る。以後、御分霊には「正一位稲荷大神璽」と標した。 1241年、焼失する。 1242年、再建された。 1245年、焼失している。 1245年-1247年、遷宮が行われた。 文永年間(1264-1275)、田中大神、四大神を合祀するともいう。中社が風害に遭う。 1266年、台風により中社が被災する。 1274年、モンゴルの来襲(元寇)にともない、朝廷の奉幣を受け、怨敵退散祈祷が行われる。 南北朝時代、1334年、社領加賀国針道が安堵された。 室町時代、初代征夷大将軍・足利尊氏(1305-1358)が武運を祈念する。 1438年、6代将軍・足利義教により稲荷山山頂三ヶ峰より上社、中社、下社の三社は現在地、藤尾山の藤尾社境内に遷されたともいう。(「稲荷谷響記」)。以後、山麓、山上(本宮)に社殿が並存した。このため、藤尾社は現在の深草・藤森(藤森神社)に遷される。 1460年、朝廷の講式の奉幣が以後中絶する。 1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)により、山上山下を焼失している。この時、東軍・骨皮道賢(ほねかわ-どうけん)・羽倉氏は稲荷山上社に布陣、攻めた西軍・畠山義就・秦氏との間に合戦となる。敗れた道賢の首は南門に晒された。戦乱後、稲荷勧進僧が復興に導く。 1475年、神輿渡御が中絶する。 1476年、神幸が再興される。 1482年、中社が大風により倒壊し、上御殿に遷す。(『資益王記』) 1494年-1498年、明応遷宮が行われる。 1494年、現在地に本殿造営という。 1499年、現在の本殿が復興され、遷宮となる。三社合殿となり、田中大神、四大神が合祀されている。 1571年、第106代・正親町天皇は、本社に濫妨の武将・三淵藤秀らを糾弾する。 安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉は聚楽第を造営し、邸内に稲荷社を勧請した。 1588年、秀吉は大政所の病気平癒を稲荷社などに祈願する。 1589年、秀吉は社領106石を寄進し、境内地子以下を免除した。現在の楼門を造営した。本殿などの修復が行われる。表参道、裏参道にそれぞれ1基のみの鳥居が建てられている。(『伏見稲荷大社絵図』) 文禄年間(1592-1596)/1592年/1596年、稲荷大神の霊験あらたかであったため秀吉は満足し、伏見城の守護神として伏見稲荷大社の祭神を勧請し、満足稲荷神社とした。 江戸時代、稲荷信仰の広まりとともに、各地に稲荷神が祀られ、家庭に祀る屋敷神も広がった。京都から伏見まで、高瀬川を高瀬舟で下って稲荷社へ詣ることが行われていた。 1635年、権殿が建てられる。 1641年、仙洞御所より殿舎が移され、御茶屋となる。 1694年、幕府により本殿などの大修復が行われた。本殿の向拝大唐破風が加増される。参詣者が増加したため、門前の茶屋数が30軒に制限される。 1744年、第115代・桜町天皇の七社奉幣により、公式の朝廷の奉幣が復活する。 1774年、稲荷祭渡御に古儀が復興される。 1780年、鳥居群が描かれている。(『都名所図会』) 1799年、稲荷社初午詣の様が描かれている。(『都林泉名勝図会』) 1821年-1822年、修理が行われた。 1850年、4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、稲荷社など七社七寺に命じた。 1862年、火焚祭に御神楽が300年ぶりで再興される。 江戸時代後期、現在見られるような鳥居群となる。 近代、1868年、神仏判然令により廃仏毀釈となる。領内の浄土宗大雲院末寺・浄安寺、境内の弁天堂、大黒堂、文殊堂、大師堂、愛染堂などが破却される。神号は「稲荷大明神」となる。 1869年、木戸孝允が参詣した。 1871年、1875年の上知令により、社領地、境内を除いて大部分の境内地が国有地となる。官幣大社となる。境内2万坪になる。 1873年、稲荷神勧遷禁止が解かれる。「みたまわけ」が再興される。稲荷祭祭儀改正された。 1874年、境内地が11万6593坪となる。 1877年、お塚(稲荷山三峰神蹟標石)建立が認められる。以降、お塚信仰が広まる。 1881年-1882年、修理が行われた。 1890年、7月15日、米価騰貴のため、京伏貧民連合大会が伏見稲荷山で開かれる。(「日出新聞」) 1902年、上知した旧社地を払い下げにより復した。 1904年、9月2日、第38連隊補充兵に守札の無料授与を行う。(「日出新聞」) 1911年、境内の稲荷山北斜面より稲荷山経塚が発見された。 1912年-1913年、修理が行われた。 1927年、稲荷講社ができる。 現代、第二次世界大戦後、「お塚」が急増する。 1946年、宗教法人・伏見稲荷大社となる。 1947年、稲荷祭、大祭式で執行された。 1951年、本殿遷座祭となる。 1961年、本殿遷座祭、本殿古態を復元する。本殿は内拝殿正面に移された。 1962年、上知した旧社地を払い下げにより復した。境内26万坪になる。 1999年、本殿を修造する。 2018年、9月、台風21号により千本鳥居の一部が被害を受ける。 ◆秦 伊侶具 奈良時代の秦 伊侶具(?-?、はた-の-いろぐ)。詳細不明。男性。伊呂巨(いろこ)? 。秦中家忌寸(はたの-なかつやの-いみき)らの祖先とされる。伊侶具は稲を積み上げるほどに富裕だった。奢り、餅を的にして矢を射ると、餅は白鳥に変化し飛び去り、山の峰で稲になった。餅から変じた白鳥とは、穀物の霊魂とされる。このため伏見稲荷大社は「伊奈利(稲成り、いなり)社」と名づけられたという。(『山城国風土記』逸文) 子孫はその祭礼を行い、伊侶具に由来する稲荷信仰は全国に広がった。 ◆秦 大津父 飛鳥時代、5世紀後半-6世紀前半/6世紀の官吏・秦 大津父(?-?、はた-の-おおつち)。詳細不明。男性。山背紀郡深草里(伏見区)の人。有力氏族。商人。馬による交易を行う。第29代・欽明天皇の幼少期、ある人に夢告あり、大津父を寵愛すると、天皇の壮年時に天下を治められるとされた。大津父は商業に携わっていた。伊勢(三重県)からの帰り道に2匹の狼が争うのをやめさせ、命を永らえさせた経験を天皇に話した。天皇は喜び、大津父を近侍させたという。説話は第27代・安閑天皇、第28代・宣化天皇と欽明天皇の対立を暗示するともいう。540年、欽明天皇の即位に伴い、大津父は大蔵の官吏に任命されたという。秦人7053戸を戸籍に付し、大蔵掾としてその伴造(とものみやつこ)になったという。 伏見深草の秦氏は、この地に朝廷直轄地の屯倉(みやけ、深草屯倉)が置かれたため、その管理・経営を担っていた。 ◆壹演 平安時代前期の真言宗の僧・壹演(いちえん、803-867)。男性。俗名は大中臣(おおなかとみの)正棟、諡は慈済。 京都の生まれ。俗名は大中臣正棟。第52代・嵯峨天皇の内舎人(うどねり)。内舎人になる。2兄の死後、835年/836年、薬師寺の戒明(かいみょう)に付き出家した。835年、奈良・超昇寺の座主になった。以後『金剛般若経』の読誦を続ける。836年、東大寺・真如に灌頂を受けた。真如創建の奈良・超昇寺の座主になる。860年、皇太后・藤原順子、864年、太政大臣・藤原良房の病を加持で平癒させ功あり、865年、権僧正に任じられた。無良房の援助を受け、866年、山城・相応寺を建立した。867年、船上で亡くなり、薬師寺で供養が行われた。65歳。 稲荷山の東、僧正谷で修行したという。 ◆藤原 道綱 母 平安時代中期の歌人・藤原 道綱 母(ふじわら-の-みちつな-の-はは、936-995)。女性。父・藤原倫寧(ともやす)、母・藤原春道/源認(みとむ)の娘とも。才色兼備、本朝三美人の一人といわれた。954年、19歳で藤原兼家と結婚し道綱を生む。兼家にはすでに正妻・時姫がいた。傅(ふの)大納言母、傅殿母などとも呼ばれた。夫に疎んじられた20年の歳月を綴った『蜻蛉(かげろう)日記』の作者として知られる。中古三十六歌仙のひとりで、『拾遺和歌集』などに入る。60歳?。 966年、伏見稲荷に詣でた。石山寺、賀茂神社、鳴滝・般若寺などに道綱とともに参籠した。 ◆清 少納言 平安時代中期-後期の歌人・清 少納言(せい-しょうなごん、966?-1025?)。女性。父・清原元輔。曾祖父・清原深養父と共に中古三十六歌仙のひとり。橘則光と結婚し後に離別した。中関白・藤原道隆の後見する一条天皇皇后 定子に仕えた。1000年の定子没後、遺児・脩子内親王に仕えた。摂津守藤原棟世と結婚し、小馬命婦を生む。 晩年は、父・清原元輔の邸宅があった現在の観音寺境内地付近(東山区)に暮らしたという。皇后定子に寵遇を受けたため、皇后没後、鳥戸野陵が造営された地で、御陵に詣でつつ過ごしたとみられている。随筆集『枕草子』歌集『清少納言集』を著す。 ◆天阿 安土・桃山時代-江戸時代前期の真言宗の僧・天阿(てんあ、1598-1674)。男性。本願所愛染寺の住職。神仏習合の稲荷の作法を体系化させる。狐落しの祈祷を行う。76歳。 ◆荷田 春満 江戸時代前期-中期の国学者・歌人・荷田 春満(かだ-の-あずままろ/あづままろ、1669-1736)。男性。姓は羽倉、幼名は鶴丸のち信盛、号は東丸、春満(あずままろ)、東麻呂、雨亭、通称は斎宮(いつき)など。京都の現在の荷田春満旧宅に生まれる。父・稲荷社(伏見稲荷大社)正官五職の一つ、御殿預職の荷田姓羽倉(東羽倉)氏47代・信詮(のぶあき)、母・細川忠興家臣・深尾長兵衛源盛定の娘・貝子の次男。幼少より歌、書に嗜む。1683年、15歳で元服し、羽倉斎信盛と名乗る。祠官職に就かず、神道、歌道を学ぶ。1697年、妙法院門跡・尭延法親王(第112代・霊元天皇第5皇子)の学問所に仕え、歌道を教えた。1699年、辞して、1700年、徳川家光50年忌勅使・前右大臣・大炊御門経光に随伴し江戸に下る。春満は江戸に残り、歌会を催し、支配的な朱子学に抗し神道、歌道などの研究を行う。塾を開き、『日本書紀』、神道指導を行う。大石内蔵助と親交あり、赤穂浪士の後援者になる。1702年、大石三平に書状を送り、吉良邸の動静を伝える。大高源吾に邸中の図を与えたという。1713年、帰京し、再び江戸へ下る。越後長岡藩藩主・牧野忠寿から5人扶持で招聘された。1714年、帰京し母没後、1715年、下向、1722年、下向し、将軍・徳川吉宗から幕府書物奉行・下田師古への和学相伝の命を受け、幕府書庫の蔵書の鑑定などを命じられた。1723年、帰京する。京都東山に倭学校を開設している。吉宗の上意により、和学相伝、古典籍の調査鑑定を命じられる。1727年、辞して、1728年、養子・在満に家督を譲る。国学の学塾開設のための陳情書「請創造倭学校啓」を幕府に提出した。1735年、賀茂真淵が師事する。69歳。在ノ山稲荷社祀官墓地に葬られる。 1883年、贈正四位、1919年、従三位に叙せられる。国学学塾は実現しなかった。 父祖伝来の神道・歌学、元政上人、大山為起、古義学、闇斎学の影響を受けた。荷田学と呼ばれ、復古神道論を唱えた。国学先駆者として「国学の四大人(しうし/よんうし)」の筆頭者(ほかに賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤)に数えられた。国史、律令、古文、伝記、万葉集、記紀研究の基礎をつくり、有職故実に通じた。契沖の万葉学に傾倒した。弟子には国学者・歌人の賀茂真淵(1697-1769)がいる。孫弟子には国学者・文献学者・医師の本居宣長(1730-1801)、国学者・神道家・医者の平田篤胤(1776-1843)がいる。門人により体系化され、幕末の尊攘思想の根拠になった。著『万葉集僻案抄』、『日本書紀訓釈』、歌集『春葉集』など。 1883年、創建された東丸神社は、荷田春満を祭神とし、学問の神として知られる。神社の隣に旧宅が保存されている。 ◆長谷川 宗清 江戸時代前期-中期の画家・長谷川 宗清(はせがわ-むねきよ、1669?-1737)。男性。通称は宇右衛門(たかえもん)。 父・宗雪。「雪舟8代」と称する。1728年、祇園社(八坂神社)に「鍾馗(しょうき)図」を奉納した。伏見稲荷大社に遺作の絵馬「矢の根図」がある。 ◆秦氏・伊呂具 農耕、豊饒の神の稲荷神は、渡来系古代豪族秦氏により奉祀された神になる。秦氏は機織、養蚕、金工、土木の生産技術に長け、水稲農耕を担い、中央の大蔵分野にも進出し、財政面で支援した。天皇家とも密接な関係を保った。飛鳥時代、540年頃、第29代・欽明天皇に近侍した山背国紀郡深草里の大蔵管理出納官・秦大津父の記載がある。(『日本書紀』)。秦氏の勢力拡大とともに稲荷神の神威も増大した。 秦氏は5世紀前半に新羅より渡来してきたという。紀伊郡深草の地には5世紀後半に移住した。秦氏は深草屯倉(みやけ)とも関わる。奈良時代、711年、如月初午(はつうま)の日、稲荷大神(いなりおおかみ)が稲荷山に降臨したとの伝承がある。 秦氏の長・伊呂具(いろぐ/いろぐこ、「伊呂巨」が正しい表記とされる)は、大量の稲を収穫し富裕となる。説話が残る。奈良時代、711年、秦公が餅を的に見立て弓を射た。餅は白鳥と化し山上に飛び去り、降りたったところに稲が生じた。この「伊禰奈利(いねなり、稲生)生いた」「稲成り生いた」から、「伊奈利(いなり)」「稲荷」になったという。その後、凶作が続き、秦氏の家運傾いたため、伊呂具は三柱を稲荷山三ヶ峰に祀り、社の起源になったという。(『山城国風土記』逸文、711年)。餅とは稲魂、穀霊の象徴になる。これらの伝承は、穀物信仰の現れであり、伊奈利(稲荷)社の祭祀が、秦氏によって行われていたことを示している。 なお、本来は「伊奈利(伊禰奈利生、いねなりお)」ではなく、「生子」「子生」とし、白鳥は子を産んだともいう。「伊奈利」とは、江戸時代の国学者・伴信友の解釈「イ子ナリ生」(誤読とも)により、『山城国風土記』にはない。「いなり」は「鳴(いな、いば)る」であり、「大きく鳴る」の意味として稲荷山に雨を招く雷神を意味するともいう。 「稲荷」の文献初出は、平安時代の『類聚国史』(892年完成)中、827年の第53代・淳和天皇の詔といわれている。また、風土記編纂の詔勅が下された奈良時代、713年まで遡るともいう。「伊奈利」が「稲荷」になったのは、イナリ化身の老翁が稲を荷って現れたという伝承に由る。後に、伊呂具の子孫は、先祖の過ちを悔い、社の木を抜いて持ち帰ったという。これを家に植えて祀り吉凶を占ったという。これが、2月初午大祭の始まりであり、「験(しるし)の杉」を分かち持ち帰る慣わしになった。伊奈利(稲荷)信仰には、穀物信仰、農耕神の信仰が重なる。 近代まで、深草の秦氏は伏見稲荷大社の神主家であり、大西家、松本家、森家の三家があり、ぞれぞれの分家が存在した。 ◆荷田氏 稲荷社は旧社家の秦氏とともに荷田氏により神職が継承されてきた。荷田氏は、カモ氏の支流とされる。(『日本書紀』)。後に、近江国粟田郡磐城村より稲荷山山麓に移ったという。荷田氏は秦氏に比して深草の土着氏族という。荷田氏系祭祀団は秦氏系の「伊奈利」ではなく、「稲荷」を用いた。荷田氏は東寺を含む地域を支配し、習合により勢力拡大する。平安時代初期に「稲荷」の表記が一般化する。 奥宮(上御殿)脇に秦氏の祖神を祀る長者社とその左隣に荷田氏の祖神を祀る荷田社がある。これは、カモ氏と秦氏の関係を表し、秦氏より先住氏族・荷田氏は賀茂別雷神を祀っていたともいう。荷田氏には、東羽倉、西羽倉、それぞれの分家がある。 伏見稲荷大社の外拝殿南にある東丸(あずままろ)神社は、江戸時代の国学者・荷田春満(かだの-あずままろ)を祀る。現在は羽倉家が管理している。 ◆祭神 本殿に祀られている現在の主祭神は、5座になる。 宇莫迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ、中央座・下社)、佐田彦大神(さだひこのおおかみ、北座・中社)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ、南座・上社)が本来の3座になる。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「紀伊郡 八座 大三座 小五座」の「稲荷神社三座 並名神大 月次新嘗」に比定された3座に当たる。 12世紀末以降、下社の摂社・田の神でかつて荒神峰に祀られていた田中大神(たなかのおおかみ、田中社、最北座・下社摂社)、四大神(しのおおかみ/しだいじん、最南座・中社の摂社)が加わる。これら5座を稲荷大神(稲荷五社大明神)と総称する。 ◆摂社・末社・祠・お塚 ◈摂社・「大八嶋社(おおやしましゃ、本殿背丘上東北)は、祭神・四大神(しのおおか)、古くより社殿はなく、森が朱垣で囲まれている。古く、秦氏の長・伊呂具は、三峰に神を祀る際に、最初に地主神の大己貴神を鎮めたところとされる。かつて山上の荒神山にあり、中世に遷された。 ◈末社・「白狐社」(奥宮の北)は祭神・命婦専女神、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)以前は、現在の玉山社の地にあった。下社末社「阿古町」が前身になる。 ◈末社・「両宮社」(本殿背丘上)の祭神・天照皇大神、豊受皇大神。末社・「八幡宮社」(両宮社の西)は祭神・応神天皇。末社・「日吉社」(両宮社の西)は祭神・大山咋神、末社・「若王子社」(両宮社の西)は祭神・不詳、末社・「猛尾社」(両宮社の西)は祭神・須佐之男命、末社・「蛭子社」(両宮社の西)は祭神・事代主神、末社・「荷田社」(八幡宮社の西)は祭神・旧社家荷田氏、「長者社」(荷田社の西)は祭神・旧社家秦氏祖先。 ◈末社・「玉山稲荷社」(本殿背丘上北)は、かつて当社より勧請され宮中にあった。江戸時代前期、1708年、第113代・東山天皇は、神霊を女房・大和局に預け、局の男児が修学院高野に移り、神霊を祀った。近代、1871年、宮中よりの祭祀が止まり、1874年、伏見本宮に仮遷座、1875年、正遷座になる。1883年、現在地に遷された。 ◈末社・「熊野社」(表参道北側)は祭神・伊邪那美大神。 末社・「藤尾社(藤尾井社)」は祭神・舎人親王、奈良時代、神護景雲年間(767-770)に鎮座したという。室町時代、1438年、山上三社が現在地の藤尾山に遷されたため、深草・藤森に遷された。 ◈末社・「霊魂社」(藤尾社東)は祭神・当社物故者・特別崇敬者の霊。 ◈「奇妙大明神(膝松大明神)」は、「根上がり松」、「ひざ松」とも呼ばれている。松の老木があり、かつては根の部分が浮き上がり、下を潜ることができた。根の下をくぐると肩こり、膝、腰の病平癒するという。松の根を手で撫で、体の痛む部分を摩ると神経痛の痛み、肩のこりが治るとされた。「値上がり」の連想により株、給与上昇の信仰も集めた。 ◈「熊鷹社」は、「熊鷹はん」と親しまれている。水商売、勝負事のご利益で知られる。 ◈「眼力社」は、祭神・眼力大明神を祀る。願病平癒、視力回復とともに、先見の明、眼力も授かるとされた。社殿右手前に、石製の飛び狐の像があり、口より清水が溢れ出ている。この水を口に含むか、眼を洗い、祈願する。 ◈「薬力社」は、薬要らずの万病平癒信仰を集める。 ◈「おせき社」は、古くは関門があり、「お関稲荷」と呼ばれた。「関」が「咳」に重なり風邪、喘息など咳止めの信仰が生まれた。 ◈御膳谷奉拝所は、重要な神蹟になる。御膳谷にあった根本斎場に因む。谷には、御饗殿(みあえどの)、御竈殿(みかまどの)が建てられ、この地より山上に祀られていた本社に神饌を供していた。平らな霊石・御饌石(みけいし、珪岩質、直径1m)の上に神饌を供えた。その後、現在の本殿に斎場が遷された。この地より三峰の神を遥拝していたため、現在も石扉に3つの火焔宝珠が浮彫りされている。 ◈「御剣社」は、七神蹟のひとつになる。ご神体は巌石であり、磐座とされた。祭神に賀茂別雷神、玉依姫を祀るともいう。「剣石(試剣石)」と呼ばれ、石には刀痕らしきものが残る。付近に落雷が相次いだことから雷石とも呼ばれた。刀鍛冶・三条小鍛冶宗近は、勅命により剣を打った。この時、稲荷明神は狐に化身し、相槌を打って完成させた。この岩上で刀を鍛え上げたという。近くの石清水は「焼刃の水」といわれている。 ◈「御産場(おさんば)」は、かつてこの付近の丘に狐が生息し、巣穴で多くのお産をしていたことにあやかるという。 ◈「荒木神社」は、祭神・口入稲荷大神。口入れとは仲人のことであり、縁結び、求人、就職の篤い信仰がある。伏見人形の狐(口入人形)が授けられる。 ◈「こだまの池」で手を打ち、こだまの聞える方角を探すと家出人が帰るという。 ◈境外摂社・「田中神社」(東山区本町20)は、祭神・田中大神を祀る。 ◆お塚信仰 稲荷山(標高233m)は古来より、山全体が神降る、神祀る神南備山(かむなびやま/かんなびやま)として信仰の対象になっている。磐境(いわさか)とされてきた。山には18の峰、20(30とも)あまりの谷があるという。 中世、稲荷山に対する信仰は、下ノ塚、中ノ塚、上ノ塚の3か所とされていた。近代以降、七神蹟として稲荷下社、中社、上社、長者社(御剣社)、荷田社、田中社、御前(膳)谷が確定する。これらが古来よりの神蹟である「塚」になる。たとえば、御前(膳)谷には神座跡があり、谷の北に雷石、剣石(試剣石、長者社)などの巨岩が祀られている。石には刀痕状のものが残り、賀茂別雷神の影向した磐境とされ、雷神との関わりもあるという。 東より西に、稲荷山の頂上部になる一ノ峰(末広大神、上ノ塚)、二ノ峰(青木大神、中ノ塚)、間ノ峰(まのみね、伊勢大神、荷田社、人呼塚、命婦塚)、東山三十六峰の最後になる三ノ峰(白菊大神、下ノ塚)、荒神峰(権太夫大神、田中社)などの峰々が連なる。稲荷信仰は江戸時代以降に広まった。一ノ峰から三ノ峰を巡回する「お山めぐり(お塚参り)」が知られ、総延長は4㎞になる。 近代に入り、新たなお塚信仰が生まれ、個人が付けた神名(動植物、自然現象など)を刻した石碑群が生まれた。稲荷山周辺に近代、昭和期(1926-1989)初期には2500基のお塚があった。現在は8000-1万基も点在し、様々な別称大神が祀られている。山は、民間信仰に基づく拝所にもなった。お塚は、幕末より見られ、神社側は当初、これらの新しい塚を排除していた。1869年にはお塚の停止取り払いの制札が山に立てられている。だが、塚の新設拡大を押し留めることはできず、1902年以降は、神社が認知する形で稲荷山にお塚群が並存した。 お塚とは、基台のことであり、土、石で積み上げられ、その上に自然石が置かれた。石には社名、神名などが刻まれている。その前に拝所が造られている。 山には「お代さん」「だいさん」「稲荷さん」と呼ばれる民間の稲荷行者が参籠者を山に導く。また、巫覡(ふげき)といわれる神おろしがいる。「巫」は女性、「覡」は男性をいう。長年の修行により神仏との交感ができる行者であり、祈祷しご信託を告げる。 ◆お山めぐり お山めぐりは、「お山する」と呼ばれる。 本殿より、玉山稲荷社、奥宮、千本鳥居を抜け、奥社奉拝所(おもかる石)、根上がりの松(膝松、奇妙大明神)がある。なお、奥社遥拝所より南東方向に、伏見神宝神社、さらに南谷を経て、弘法滝など諸滝を巡り、上社に向かう参道も残る。 新池(こだま池)そばの熊鷹社、三ツ辻から三徳社、四ツ辻があり、市街地の展望ができる。四ツ辻からは、北東方向に荒神峰の田中社、展望所と三ノ峰の下社の分かれ道がある。 四ツ辻より北西方向に辿ると御幸奉拝所、横山大観筆塚を経て東福寺(25分)へ向かう道(白滝道、御幸奉拝所参道、東山トレイル)がある。また、途中で北東方向に道を折れると、白滝社・白滝に至る。 四ツ辻より、正式とされる右回りで東方向に向かう。大杉社、眼力社、山上祈祷所、重要な神蹟である御膳谷奉谷所(奥村大神)、晴明舎、天龍社、傘杉社(杉のご神木)、薬力社、石井社、おせき社、薬力の滝、長者社(御剣社、磐座の剣石、焼刃の水)、春繁社、一ノ峰の上社(祭神・大宮大神[天宇受売命]、末広大神)、ニノ峰の中社(祭神・佐田彦大神<猿田彦大神>、青木大神)、間ノ峰の荷田社、三ノ峰の下社(祭神・宇賀之御魂大神、白菊大神)を経て四ツ辻へ戻る。 三ツ辻より左回りに、毎日稲荷社、腰神不動明王、豊川稲荷神社、荒木神社、大日本大道場、弓屋八幡宮、鬼法教総神苑、間力教会、産婆稲荷社などを経て、大八嶋社・八島ヶ池、本殿に戻る。 ◆分霊 鎌倉時代前期、1194年、後鳥羽院の行幸に際して、稲荷社より勧請されるご神体には、正一位の神階を授けるようにという勅許を得る。以後、御分霊には「正一位稲荷大神璽(大明神)」と標した。このご神体は桐箱に納められ、分霊証書とともに願主に授けられていた。いまも各地の稲荷に伝えられている。 ◆狐 境内の狛狐は神使(しんし)であり、口に宝珠(玉)、鍵、巻物(経文)などを咥えている。宝珠は、稲荷大神が秘める神徳、穀霊を意味する。鍵は、稲荷大神の宝蔵、米倉を開く秘鍵を意味している。これらの狛狐は、近代以降に設けられたものという。狐にまつわるさまざまな話が残る。 稲荷神と関わりの深い狐は、かつて稲荷山に多く生息していたという。神使の狐との関連は、俗信として食物神の「御食津神(御気津神、みけつのかみ)」から「御狐(みけつ)」、「三狐(みけつ)」へと転訛したともいう。 秦伊呂具が餅を弧の的にして射たとの創祀伝承より、「弧」の字が「狐」に置き換えられたともいう。稲荷社は「三箇峰」に祀られたことに因み、「箇」が「狐」になり、「三狐峰」になったともいう。 中国では「狼」を「狐」と書いた。飛鳥時代、540年頃、秦大津父(おおつち)は、商用で出掛けた伊勢の帰りに、稲荷山の大亀谷(狼谷)で、争う二匹の狼(狐とも)を仲直りさせた。その功により、大津父は、欽明天皇の側近に登用され冨を成したとの伝承がある。(『日本書紀』)。渡来系の秦氏により、大陸の狼(山犬)への霊性信仰が日本にも伝わった。狼の絶滅後は、稲の害虫である鼠を捕食する狐がこれに代わったともいう。 稲荷神は東寺の鎮守社であり、本地仏の女神・茶吉尼天(だきにてん、荼枳尼天)が狐を眷属としていることから生まれたともいう。茶吉尼天(ダーキニー)はジャッカル(野天、やかん)に乗り、人の願いをかなえる神とされた。やがて、稲荷神と混同され、ジャッカルの代わりに狐が神使になったともいう。茶吉尼天は、剣と宝珠を持ち白狐に乗る。 なお、近代、1868年の神仏分離令までは当社境内に、寺家の真言宗、本願別当愛染寺が現在の社務所付近にあった。茶吉尼天を祀り、東寺とは本末関係にあった。神仏混淆時代、愛染寺では、稲荷大神は三天和合尊(辰狐王菩薩)とされ、下社(茶吉尼天)、中社(弁才天)、上社(聖天)としていた。 奥宮北に末社・白狐社(びゃっこしゃ)も祀られている。奥の院ともいう。狐の神使「阿古町(あこまち)」(命婦専女神とも)を祀る。古く、下社の末社であり、かつて命婦社(みょうぶしゃ)と称した。この命婦とは、稲荷山に祀られている霊狐を意味する。平安時代より信仰を集めた。江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)、現在地に遷される。 平安時代の伝承がある。船岡山山麓に老いた狐のつがい、5匹の仔狐が暮らしていたという。雄は白狐で、毛並みは銀の針を並べたようであり、尾は金剛杵の五鈷杵(ごこしょ)の形をしていた。雌の首は鹿の姿をし、体は狐という異形だったという。平安時代前期、弘仁年間(810-823)、狐の一家は稲荷山に参詣し、霊智が備わったことから、稲荷神の眷属になることを祈念した。稲荷神の託宣により雄は上社に仕え「小薄(おすすき、小芋)」、雌は下社(白狐社)に仕え「阿古町(あこまち)」と称した。中の社には「黒烏(くろお)」が祀られ、それぞれ命婦という女官職名が付与された。以後、参詣者にお告げを下したことから、「告狐(つげぎつね)」と呼ばれたという。(『稲荷大明神流記』「命婦事」) 狐と稲、山の神、田の神の信仰とは関わりがあるともいう。春、山の神は里に降りて田の神になる。田の神は稲の成育を見守る。秋、稲穂が実り、米の収穫を終えると、再び山に戻り、山の神になる。狐の生態も同様に、春から秋にかけて人里に姿を見せ、農耕にとって害になる野鼠や野兎を捕食する。やがて、冬を前に再び山に戻ることから、現れては消える稲荷大神の神使として、同一視されるようになったともいう。また、狐の太く黄金色の尻尾は稲穂を連想させたともいう。 ◆稲荷山の杉 稲荷山の杉は古来より神木とされた。傘杉社、大杉社にはご神木が祀られている。大山祭(1月5日)では、神職による七神蹟巡拝の際に、日陰蔓(ひかげかずら)を首にかけ杉の小枝を烏帽子に挿す。 かつて「験の杉(しるし-の-すぎ)」の占いがあった。平安時代に盛んになる。稲荷山の青木谷には神木のの験の杉があった。富の木とされる杉は、葉が稲穂に似ているため、稲の豊作を予祝するものとして用いられたともいう。また、神が稲荷山に降臨した際に、白鳥と化し、杉の木に降りたため崇敬されるようになったともいう。神霊宿ると信じられた験の杉を持ち帰り、家の庭に植えて、根付くと富が得られるとされた。験の杉は、杉の葉にシデを付け白紙で包んだ。現在は、お守りが授与されている。 『平治物語』に、平清盛(1118-1181)の逸話が載る。平安時代後期、1156年、熊野詣の途中に都で源義朝らの反乱が起きた。清盛は稲荷社に戦勝祈願し、杉の枝を折って鎧の袖に挿し、六波羅へ向かったという。 ◆神仏習合 平安時代前期、823年、空海が第52代・嵯峨天皇により東寺を下賜された際に、稲荷社は東寺の鎮守社になる。さらに、嵯峨天皇の弟・第53代・淳和天皇の病は、稲荷神の祟りによるとされ、両社寺が結びつく。伏見稲荷神は真言宗の護法神になり、東寺の鎮守神になった。 『弘法大師行状絵詞』中、「稲荷来影」の段に、稲を背負った老翁(稲荷神)が空海と再会する逸話がある。空海は筑紫で、稲を担った老翁に出会う。老翁は京都の柴守長者(しばもり ちょうじゃ)といい、仏法守護するという。また、816年、紀州田辺で行をしていた空海は、仏法隆盛に協力するという老翁(稲荷神)に出会う。その後、823年、身の丈八尺(2.4m)の白髪の老翁は、二人の女と二人の子を連れ、東寺の空海を訪ねる。南大門で翁は、稲を荷い杉の葉を持っていたという。空海は柴守長者の家(八条二階堂)に一行を泊める。空海は、東南の東山、東寺の仙山で7日間の鎮壇の修法を行い、老翁(稲荷神)に鎮座させた。老翁の「稲荷い」に因み、「稲荷明神」と称したという。(『稲荷大明神流記』、14世紀)。 また、飛鳥時代-奈良時代、和銅年間(708-715)、龍頭太(りゅうとうた)という龍顔で光を放つ翁が稲荷山麓に棲んでいた。昼は耕し、夜は薪を伐採した。姓は荷田(かだ)といい、やはり稲を荷った。仏法守護するというこの山神の面を彫り、ご神体として稲荷明神の竈殿に祀ったものという。また、平安時代前期、弘仁年間(810-823)、空海と約束し稲荷山を守護したという。龍頭太は、竜神、雷神とみられ荷田氏の祖とされている。(『稲荷大明神流記』『水台記』) 平安時代前期、826年、東寺の五重塔建築のために、巨木の材24本(塔心材4本、幢材4本、幢柱16本)は、神域の稲荷山から伐り出された。2490人がこの作業に関わる。この時、ご神木を伐採した崇りとして、淳和天皇が病いになったとされた。朝廷は稲荷社に従五位下の神階を授け、これを謝罪したという。(『類聚国史』) 空海の弟子・実恵(じちえ)が、東寺南大門で、稲を背負う老夫婦に出会う。老夫婦は多数の供を率いていた。実恵が空海に伝えると、空海は中門に引き入れた。老夫婦は、比叡山の最澄に招かれたという。空海は、比叡山は日吉神が鎮守しているので、東寺を守護して欲しいと頼んだ。老夫婦は承諾し、境内に稲荷神が祀られた。(『二十一社記』、南北朝時代) 当社の稲荷祭・還幸祭(5月3日)では、空海が東寺を訪れた老翁(稲荷神)をもてなした伝承に由来する儀式が続く。東寺近くの伏見稲荷大社御旅所(八条二階堂屋敷旧跡)へ、5基の神輿が還御する。途中、神輿は東寺・東門に立ち寄り、東寺僧侶による神饌献供を受ける。これが、空海が稲荷神を饗応した伝承に因むものという。近代、1872年までは神輿は東寺南大門より入り、中門前(現存しない、金堂前)で献供、法要を受けていた。 稲荷神と真言密教、弘法大師信仰との融合、真言密教の荼枳尼天(荼吉尼天、だきにてん、インドの女神ダーキニー)と稲荷神との習合が生まれた。この荼枳尼天信仰は、空海弟子・実慧が東寺長者に任じられた、平安時代前期、835年頃より広まったという。空海は、摩尼珠(如意宝珠、稲)を杉箱に入れ、稲荷山の三か所に埋めたという。上御前(本地・十一面観音)、中御前(千手観音)、下御前(如意輪観音)の神として祀った。稲荷明神は聖天、弁財天、荼枳尼天(辰狐)の垂迹とし、三天合体とし両界合一の境地とした。(『渓嵐拾葉集』)。また、真言宗の根本経典『大日経』では、荼枳尼天は大黒天と同体とされ、現世利益の全能神として全国的な大衆信仰が広がった。また、荼枳尼天は、野干(やかん、ジャッカル)に乗っているため、稲荷神の眷属も野干になった。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により本殿が焼失した。復興の浄財勧募のために稲荷勧進僧が活躍し、本願所が設けられる。江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)以降、3代・天阿(てんあ)より真言宗の愛染寺(あいぜんじ)と称して存続した。狐憑きを落とす加持、祈祷、御分霊授与なども行っていた。江戸時代中期以降、祠官に、旧来の秦氏、荷田氏に加え愛染寺も関わるようになる。近代、1868年に寺は廃絶する。 お塚参りでは、大祓祝詞と大般若経が合唱される。 お滝道の奥、南谷に、「弘法の滝」があり、「おダイサン(イナリオロシ)」の行場になっていた。伝承によれば、弘法大師(空海)は、真言密教の隆盛を祈願し稲荷山に入り、三淆を捧げ印を結んだ。岩を加持すると霊水が湧き滝になったという。なお、稲荷山全体には、20ほどのお滝場がある。 稲荷山山頂の東に「僧正ヶ谷」がある。平安時代、行者、真言密教の僧・壹演僧正が住んだ僧坊があった所という。浄蔵貴所(じょうぞう きしょ)もここに居たとの伝承がある。 ◆建築 西の表参道より進むと、楼門、外拝殿、内拝殿、本殿、本殿裏のお山遥拝所、本殿左手には権殿、奥宮とほぼ直線状に続いている。 ◈「楼門」は、安土・桃山時代、1589年、豊臣秀吉が母の病気回復を願って造営した。現代、1973年に解体修理、2003年、朱塗りが塗り替えられた。入母屋造、二層。 ◈「外拝殿(げはいでん)」は、安土・桃山時代、1589年に造営された。江戸時代後期、1840年/1839年に改築される。軒先に12の鉄製吊燈籠が下り、黄道十二宮の星座の意匠が施されている。平井入、床拭板敷、周囲に擬宝珠高欄付。3間3面、入母屋造、檜皮葺。 ◈「内拝殿(ないはいでん、内拝所)」は、江戸時代前期、1694年に造営された。現代、1961年に本殿から唐破風朱塗向拝が切り離され、正面に付け加えられる。内部は祈祷拝受座になっている。入母屋造、銅板葺。 ◈「本殿」(重文)は、現在、前方に内拝殿、その正面に唐破風が付けられている。室町時代後期、1468年に応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。その後、1499年に五社相殿(3社、2摂社)の本殿として再興される。江戸時代前期、1694年(1589年とも)の修理で向唐破風造の拝所が付け加えられる。近代、1913年に小屋根材、化粧材が取り変えられた。1961年、内拝殿が新造され、向唐破風造向拝が本殿正面に移されている。これにより、明応期造営の復元がなされた。下御殿とも呼ばれる。五間社流造で亀腹の上に建つ。棟は箱棟銅板葺、屋根に千木・鰹木がないのは神仏習合期の影響とみられる。5間の庇を加え流造とし、5間の向拝庇を付け正面屋根を吹き下ろしにした。庇部分が母屋の両面に付く、両流れ造りになる。妻組に虹梁上に扠首組、組物に化粧棟木。内部は内陣に格天井、外陣は小組格天井。五間社流造(稲荷造)、檜皮葺。 ◈「神楽殿」は、近代、1882年に能楽殿として造られた。正面鏡板に松の絵が描かれている。 ◈「権殿(ごんでん)」は、江戸時代前期、1635年の建立による。最初は室町時代後期、明応年間(1492-1501)の明応度遷宮の時という。「仮殿若宮」とある。(「明応遷宮記録」)。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に修造、江戸時代前期、寛永年間(1624-1648)に改築される。「若宮」、「遷殿」とも呼ばれる。社殿造営に伴い神霊を遷した仮の社殿を意味している。五間社流造、檜皮葺。 ◈「奥宮」は、明応度遷宮の造営による。「三社殿」、「上御殿」、また、「清涼殿」とも呼ばれた。社家の秦氏では上御殿、荷田氏は命婦社として論争社になった。三社別殿制時の上社か中社に深く関わる。かつて祭神が山上より山下へ遷された時の社だったという。式内三神を祀る。かつて、社殿前に旧大和街道が通じていた。桁行3間5尺、梁行2間4尺5寸。打越流造。 ◈「神饌所」は、近代、1912年に建立された。白木造、平屋建、檜皮葺。 ◈「奥社奉拝所」は、命婦谷(奥ノ院)にある。江戸時代後期、1794年に罹災し、その後、再建された。現代、1976年に社殿は、やや後方に移され、前庭に新たな拝所が建てられた。 ◈「御膳谷奉拝所」は、四ツ辻の東にある。古く御饗殿、御竈殿があったとされる神蹟になる。三ヶ峰に神供した。大山祭(1月5日)では、山上ノ儀が行われる。 ◈「御幸奉拝所」は、御幸辺(荒神ヶ峰と峰続き)にあり、現代、1963年に親塚が立てられた。画家・横山大観(1868-1958)の筆塚が立つ。なお、四ツ辻から北西に通じている道は、御幸奉拝所参道、白滝道とも呼ばれ、東福寺に至る。 ◈茶室「瑞芳軒」は、近代、1919年に建てられた。1937年に社務所裏より松ノ下屋敷内に移された。 ◈「松ノ下屋敷」は、近代、1926年に当社所有になる。木造二階建。 ◈「清明舎」は、近代、1934年建立、1982年に改修された。御膳谷神蹟地の東の渓谷にあり、参籠、修練の場に成っている。 ◈「儀式殿」は、現代、1968年に建てられた。地上4階、地下1階、校倉形式、鉄筋コンクリート造。 ◈「参集殿」は、現代、1963年に建てられた。地下1階、地上3階、鉄筋コンクリート造。 ◈「御旅所」(南区西九条鳥居口町)は、古く下社(七条油小路)、中社・上社(八条坊門猪熊)にあった。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、これらが廃されて現在地に遷された。北より上之御殿、命婦社、下之、下之御殿、大神宮社の五社が西面している。現代、1973年に神輿奉安所が建てられた。 ◆御茶屋 「御茶屋(お茶屋)」(重文)は、本殿石段の右手にある。腰葺の御殿風の建物になる。 江戸時代前期、1641年に後水尾院(第108代)の仙洞御所の御庭にあった建物(御茶屋、脇門)を、当社祠官(院の非蔵人)・羽倉(荷田)延次に贈られ、近代、1868年に現在地に移築された。また、1888年、当社禰宜・竹良豊が羽倉家より譲られたともいう。御所の古御殿の一部が移築されたともいう。16世紀-17世紀(1501-1700)初頭の建立とみられている。1926年に神社の所有になる。 16坪ある。貴人好みの茶室・書院式茶室の遺構とされている。「主室」(一の間、7畳)は、書院造で、柱や漆塗りの框などには数寄屋風の意匠、1間の床(出床)、1間の付書院(火灯窓、半間の嵌込障子)、床の間左に床脇畳(1畳)は落天井、丸太柱、面皮柱を用いている。奥の1畳に違棚、天袋、貴人口がある。 「次の間」(8畳)があり、欄間に吹寄菱格子が施されている。北側に広縁、入側(縁座敷)、南側に半間の縁が付く。書院造より数寄屋造に移行する様式が見られる。ほかに玄関の室(4畳)、瓦敷土間(幅8尺、2.4m)がある。 入母屋造、桁行7.6m、梁間7.9m、桟瓦葺、腰廻りは檜皮葺。非公開。 ◆千本鳥居・鳥居 鳥居は「稲荷鳥居」の型式になる。柱と島木との間に台輪を入れ、柱下に亀腹(かめばら)をつける。稲荷神社で用いる。柱の下部、柱脚部に寸胴の根巻(黒塗り板木で巻いたもの、丈は柱の太さの裏の目程度)、ほかを朱塗りとしている。 千本鳥居なども含め、稲荷山全体に5000基以上の鳥居が奉納されている。願い事が通る、通ったという願掛けの御礼により、江戸時代後期、化政年間(1804-1829)以降に始まり、本格的には近代以降(18世紀中期)に盛んになったという。 鳥居に見られる朱塗りは「稲荷塗り(稲荷朱)」といわれる。由来については諸説ある。稲荷神が赤い楓を好んだことによるもの。赤土の持つ生命力を表している。破邪の呪力を示すもの。鉛丹(光明丹、赤色酸化鉛)には防虫効果があるためともいう。伏見稲荷大社の朱塗り鳥居について、近代以降の傾向とされる。それ以前には、黒木鳥居しか存在しなかったという。なお、社殿も同じく朱塗りされている。 境外社・霊魂社は、「靖国鳥居」になる。白木鳥居を化粧仕立にしており、貫が平貫になっている。近代、1879年に建立され、もっとも古いものという。額束付、石造。 荷田社(間ノ峰)は、「奴禰(ぬね)鳥居」になる。笠木と貫の間に合掌形があり、扠首、裏甲の幅がやや狭く、棟束が額束の様になっている。近代、1917年に建立された。 境外に稲荷鳥居で、分断された鳥居が建てられている。鬼法教総神苑が、現代、1996年に建てたものという。 ◆庭園 社務所庭園は、客殿に対して南北方向に造られている。池があり、亀島が造られ、対岸に滝石組がある。飛石、伽藍石を経て、切石の石橋が架かる。中島に石燈籠を林立させている。松、楓、ツツジの刈込などさまざまな植栽が見られる。 松の下屋庭園は、稲荷大社祠官松本家の居宅跡、松の下屋に作庭されている。近代、大正期(1912-1926)の作庭とみられている。規模の大きい別荘庭園様であり、苔地、飛石、遣水、石組、石燈籠、豊富な植栽などにより構成されている。 ◆文化財 室町時代後期、1499年、荷田延秀・延憲署名「明応遷宮記録」。 安土・桃山時代、1587年の紙本墨書「伏見稲荷大社絵図」(京都市有形文化財)には、豊臣秀吉が大政所の病平癒を祈願し社殿修造の様を描く。 室町時代後期、1531年、秦長種筆「山上旧跡図」。安土・桃山時代、1589年、秦継長筆「境内全図」。江戸時代前期-中期、1651-1713年、秦為起筆「伊奈利社記」。江戸時代前期、1668-1736年、荷田東丸筆「稲荷社由緒注進状」。江戸時代、第113代・東山天皇(1675-1710)宸筆「梶の葉の七夕歌」、江戸時代前期、1617年、荷田信次「後陽成院勅点百首和歌」。 安土・桃山時代-江戸時代の第107代・後陽成天皇(1571-1617)宸作「曲譜」、「龍笛」2管。 鎌倉時代後期、1333年、「足利高氏御判御教書」。南北朝時代、1334年、「雑訴決断所牒」。南北朝時代、1357年、「足利義詮自筆願文」。安土・桃山時代、1588年、「豊臣秀吉書状」。 「稲荷曼荼羅図」には、刀八(とうはち)毘沙門天が描かれている。これは、茶吉尼天が大黒天、毘沙門天などと結合した異形像とされる。 「神狐の木像」(40㎝)は台座に乗る。杉材に彫られ、大きく口を開いている。江戸時代初期作といわれ、勧請社に祀られていたものという。かつては彩色されていた。 江戸時代の岡本豊彦(1773-1845)筆、絵馬「繋ぎ馬」、江戸時代の長谷川宗清筆、絵馬「矢の根図」(0.95×1.52m)。 ◆後醍醐天皇歌碑 奥社奉拝所の南に第96代天皇・南朝初代・後醍醐天皇の歌碑が立つ。 南北朝時代、1336年、後醍醐天皇は、幽閉されていた花山院より女装し吉野に向かった。稲荷大社の前で、道が暗く難渋し一首を詠んだ。 「ぬばたまの(むば玉の) くらき闇路(やみじ)に 迷う(まよふ)なり われにかさなむ(吾にかさなん) 三つ(みつ)のともし火」。すると明るい雲が現れ、道を照らしたという。(『吉野拾遺』上)。 三つのともしびとは、三古の如意宝珠を意味し、光を放ち夜道を導いたという。 ◆神田 稲荷山の麓、境内の一角に神田(100坪、3.3r)が拓かれている。例年、2俵半(150㎏)の収穫があり、祭事の際の神饌米に用いられている。 室町時代後期、1517年、お田植が行われたとの記録が残る。(「小槻干恒宿禰記」)。その後、廃絶した。近代、1930年、第124代・昭和天皇御即位御大禮記年事業の一つとして、神田(向日市寺戸町二枚田、五反歩)が拓かれた。現代、1948年、現在地に移された。 祭礼としては次のものが催される。水口播種祭(斎種[ ゆだね、籾] を苗代に蒔くにあたり、稲の成長を祈願する。)(4月12日)、田植祭(早苗を神田に植え付け、豊かな稔を祈願する。汗衫<かざみ>を付けた神楽女が御田舞[ おたまい] を奏する。)(6月10日)、抜穂祭(稲を収穫する。初穂は新嘗祭に供され、稲藁は火焚祭で炊きあげられる。)(12月25日) ◆名物 授与所では御絵札(おえふだ)、命婦土鈴が授与される。雀と鶉(うずら)の焼き鳥、稲荷鮨、伏見人形などが参道界隈の店で売られている。 ◈深草から稲荷山にかけて、大阪層群という地層があり、良質の粘土層になっていた。このため、伏見では古来よりカワラケを産した。御食を盛るための土器を生産した土師部が住んだ。(『日本書紀』)。「伏見人形」は、安土・桃山時代、また、江戸時代前期、元和年間(1615-1623)に作られるようになり、全国の土人形の元になったという。かつて、深草瓦師が稲荷山の土により、大根、人参などの焼き物を作り、畑に入れて豊作を祈願した。土型に粘土(埴土)を詰め、乾燥させて焼き、胡粉、岩絵具で彩色した。「深草人形」、「稲荷人形」ともいわれた。初午に布袋の人形を買い求めて神棚に飾り、翌年は少し大きいものを買い求め、7年をかけて七福神とした。その間に不幸があると、すべて川に捨て、再び買い足さなければならなかったという。最盛期には60軒ほどの窯元があった。現在は、「丹嘉」(東山区本町)一軒のみが残る。 ◈参道脇には茶店が建ち並ぶ。稲荷鮨、きつねうどんが売られている。狐は稲荷の使いであり、狛の狐に好物の油揚を御供し、そのお下がりの料理として生まれたともいう。具材の油揚と狐の毛色が似ていることからの連想ともいう。「稲荷鮨(シノダ鮨)」は、江戸時代後期、天保年間(1830-1845)に江戸で売り出されたという。また、天保の大飢饉に際して、大坂の信太森の稲荷に因んで売り出されたともいう。油揚は米俵を模した俵型になっている。 ◈「雀の焼き鳥」、「鶉の焼き鳥」は、伏見稲荷が農耕神、五穀豊穣の神であり、その大切な米を食う雀退治のために、雀の焼き鳥が生まれたという。鶉は、平安時代中期まで栄えた伏見、深草界隈も、平安時代後期、1156年の保元の乱以後に荒廃し草地と化した。そのため野鳥の生息地になり、雀に代わり鶉焼きになった。近年、いずれも原材料入手困難により店は減っている。 ◈「いなりや」(境内)のいなり煎餅は、小麦粉に白みそ、炒りごまを合わせた生地を薄く焼いた。狐面の形のほか、丸形、お多福、辻占煎餅などがある。 ◆不思議 不思議といわれる伝承がある。 「御山の土」、一塊を田に入れると稲がよく実る。/「御塚」が多い。/「おもかる石」は、命婦社の北にあった石灯籠で、宝珠を拝し祈願しこれを持ち上げた。/「験の杉」は、初午の日に、神木の杉の枝を抜いて家に持ち帰り植えた。根付くと吉といわれた。/「八嶋殿」には社殿がない。焼失後、再建されなかった。/「藤森神輿饗応」。かつて境内に藤森神社があり、稲荷大社が三峰より山麓に降りた時、藤森社の境内を借りた。そのため、藤森祭(5月5日)では、藤森神社の3基の神輿は、稲荷大社の楼門北の藤尾社前に一時安置され、供饌される。2神は藤森神社に還御する。藤森社の騎馬は「土地返しや」と叫びかけ、稲荷社側は「今お留守」と応じていたという。/「奴禰(ぬめ)鳥居」は、御山荷田社の石鳥居であり、島木と貫の間、額束の部分に合掌形を付ける。京都にはほかに、錦天満宮日出稲荷社にも見られる。/「「お産場稲荷の蝋燭」とは、八島ヶ池より開土町へ抜ける地に祀られている。安産の神であり、神灯の燃えさしの蝋燭を貰って帰るとお産が軽くなる。/「鳥居」が多すぎて数えられない。/「三劒稲荷」。三条小鍛冶宗近が刀に石を当てると三段に斬れた。刀を打つ際には、稲荷神が相槌を打った。/山上に三条小鍛冶宗近が名刀を打つ際に用いた井戸があるという。 ◆文学 平安時代の清少納言(966頃-1025頃)の『枕草子』中「うらやましげなるもの」に、初午の稲荷山のお山めぐり(福参り)の件がある。清少納言が、巳の刻(午前10時)に中社付近で疲労困憊して休んでいた。そこへ女が通りかかる。女は、1日に7度詣を試み、いまは3度目という。あと4度ほどは大したこともない。未の刻(午後2時)頃には家に帰ることができると言った。清少納言は、女の強健ぶりに身になり代わりたいと述懐する。 平安時代の『今昔物語集』に、稲荷詣が描かれている。近衛の舎人・茨田重方(まんだ/まむた-の-しげかた)ら6人が連れ立って稲荷山に上った。中の社近くで美しく装った女に出遭う。色好みの重方は女に声を掛け、自分の妻は猿のような顔で、小ずるく離縁しようと思っていると述べた。その女は、いきなり重方の髻(もとどり)を掴んで頬を叩いた。それは家にいるはずの妻だった。また、別の逸話もある。右近少将は、稲荷山で亡き妻に似た女を見かける。跡をつけると妻の異母妹だったという。初午のお山めぐりは、男女の出会いの場にもなっていた。 平安時代の藤原道綱母(936頃-995)の『蜻蛉日記』では、平安時代中期、966年に稲荷神に夫との復縁を祈願した。下社で捧げた歌「いちしるき山口ならばここながらかみのけしきを見せよとぞ思ふ」、中社「稲荷山おほくの年ぞ越えにける祈るしるしの杉をたのみて」。上社「かみがみと上り下りはわぶれどもまださかゆかぬここちこそすれ」。 平安時代の物語『篁物語(日記)』では、稲荷山で小野篁(802-853)の異母妹が青年の兵衛佐に見初められる。 平安時代、菅原孝標の女の『更級日記』に、長谷寺の初瀬で、夢にあらわれた稲荷大社の験の杉のことが登場する。 平安時代の『平治物語』に、平清盛(1118-1181)の逸話が載る。平安時代後期、1156年、熊野詣の途中に都で源義朝らの反乱が起きた。清盛、部下は稲荷社に戦勝祈願し、杉の枝を折って鎧の袖に挿し、六波羅へ向かったという。戦いは清盛が勝利し、落ち延びた義朝は仲間の裏切りにより尾張で命を落とす。 鎌倉時代の『古今著聞集』巻5中の「田刈る童との説話」には、平安時代の歌人・和泉式部(976頃-1036頃)の話がある。和泉式部が、伏見稲荷に参詣し、時雨に遭い困っていると、田を刈る童が着ていた蓑を貸した。翌日、式部が外の方を眺めていると、大きな子が文を持って佇 んでいた。その理由を尋ねると文を差し出す。和歌が詠まれ「時雨する 稲荷の山の 紅葉は 青かりし(あお[ 蓑] 借りし)より 思ひ染めて き」と恋心を告白していた。式部はいじらしいく思い、童を奥へ呼び入れたという。(ほかに、鎌倉時代中期、『十訓抄』、『沙石集』) 平安時代中期、930年、僧・貞崇は勅により清涼殿で念仏した。稲荷神が現れ大般若経の読経を勧めた。大和守重澄は、稲荷社に詣で大夫尉に昇る。だが、さらに兵衛尉になろうとして賀茂社に参籠した。夢に稲荷神が現れ、賀茂社のご利益を止めた。垣舜(かんしゅん)は、稲荷のご利益を得たが、日吉神の命により利生を止められた。(『古今著聞集』) 室町時代、能の金春座の禅竹は、参籠し霊夢を見て空海に出会い、稲荷山で日輪を見たという。 平安時代末の『梁塵秘抄』に、稲荷社の歌は10首「稲荷十首」としてある。「稲荷には禰宜(ねぎ)も祝(ほふり)も神主も無きやらん社こぼれて神さびにけり」「稲荷おば三つの社と聞きしかど今は五つの社なりけり」「君が代は千代も住みなん稲荷山祈る験のあらんかぎりは」。 数多く歌に詠まれている。平安時代、紀貫之(868頃-945)の歌「ひとりのみわが越えなくに稲荷山春の霞の立ち隠すらむ」(「貫之集」四)、「春がすみ立ち交りつつ稲荷山越ゆる思ひの人知れぬかな」(「貫之集」三三五)、源順(911-983)の歌「稲荷山尾上に立てるすぎすぎに行き交ふ人の絶えぬ今日かな」。江戸時代、賀茂真淵(1697-1769)は、江戸時代中期、1734年、師・荷田春満を訪ねている。「稲荷山上り下れる諸人の袖のいろいろ杉間より見ゆ」。江戸時代、与謝蕪村(1716-1784)に「お火たきや霜うつくしき京の町」がある。宝井其角(1661-1707)「いの字より習ひそめてや稲荷山」。 坂口安吾(1906-1955)の小説『古都』に描かれている。坂口は、近代、1937年から1年余り、伏見稲荷社近く門前町の弁当屋二階に暮らした。「京阪電車の稲荷駅から神社までは、参詣相手の店が並び、特色のあるものと言えば伏見人形それに鶏肉の料理店が大部分を占めている」。 丹羽文夫雄(1904- 2005)の小説『蛇と鳩』にも登場する。 ◆古墳・遺跡 古墳時代、4世紀後半、稲荷山の三ヶ峰それぞれに、3基の大型円墳群が造営され、首長墓級とされている。勾玉 変形四獣鏡意、二神ニ獣鏡なども出土している。 近代、1911年、稲荷山北斜面中腹、薬力亭付近より「稲荷山経塚」が発見された。板石で小石室を造り、蓋石を載せ、石塊を積む。その上を土で覆っていた。鎌倉時代初期(12世紀後半)の藤原(九条)兼実(1149-1207)が埋葬したもので、木製経軸、経筒、外筒、銅鏡、合子、皿、短刀、玉類、古銭など数多く出土した。東京国立博物館所蔵。 1893年には、三ノ峰より奈良時代以前の「神獣鏡」が見つかっている。 ◆自然 一ノ峰、ニノ峰をはじめ、こだま池 八嶋ヶ池、薬力の滝、行場の晴明滝、白滝など20ほどの滝もある。南谷周辺には麓より清めの滝、八島の滝、弘法の滝、青木滝、七面の滝、鳴滝、白菊の滝・白菊社、末廣滝、御剣の滝、岩滝・岩滝祠、不動の滝などが点在している。 稲荷山の四ツ辻付近に丹波帯2億年前の岩石(チャート)が露出している。 ◆樹木 イブキの大木がある。拝殿前にオガタマノキがある。タラヨウがある。神楽殿西にヒトツバダンゴ、十石橋より上にナツツバキがある。 稲荷山にはシイノキの自生種がある。 ◆野生生物 クルミタケ(菌類、要注目種)、ウツロイモタケ(菌類、要注目種)、オオイチモンジシマゲンゴロウ(昆虫、絶滅寸前種)、オオムツボシタマムシ(昆虫類、要注目種)、アカオニミツギリゾウムシ(昆虫類、要注目種)がある。2015年現在。 ◆祭礼 ◈「大山祭」(1月5日)は、かつて、神南備稲荷山、御膳谷(ごぜんだに、遥拝所)にあった根本斎場に因む。谷には、御饗殿(みあえどの)、御竈殿(みかまどの)が建てられ、山上に祀られていた本社に神饌を供していた。上が平らな霊石・御饌石(みけいし、珪岩質、直径1m)の上に神饌を供えた。その後、室町時代中期、1438年に現在の本殿に斎場が遷された。現在は、七神蹟の外玉垣に注連縄を張る注連縄張(懸)神事(午前)、本殿祭(正午)、御膳谷奉拝所で山上の儀(午後1時半)を行う。山上の儀では、清酒、中汲酒(なかくみざけ、濁り酒)を注いだ「かわらけ」の70枚の斎土器(いみどき/いみがわらけ、耳土器)を、霊石の御饌石上に供する。五穀豊穣、家業安全を祈念する。斎土器は福徳開運、商売繁盛、武運長久、また、酒樽に沈めると良酒ができるとされ杜氏が参拝する。山上の儀の後、祝詞、神楽が奏され、直会(なおらえ)がある。その後、神職、崇敬者による右回りの「七神蹟巡拝」が行われる。御膳谷→御剱社→一ノ峰の上社→二ノ峰の中社→間ノ峰の荷田社→三ノ峰の下社→荒神峰の田中社を巡拝する。この時、神職らは若返りを標す日陰蔓(ひかげのかづら)を首よりかけ、験の杉の小枝を烏帽子に挿す。 ◈「奉射祭(ほうしゃさい)」(1月12日)は、御弓始(おゆみはじめ)ともいう。弓を射て邪気を祓う。本殿祭典後、神苑斎場に四方に斎竹(いみたけ)を立て、大注連縄の蛇縄(おろち)を張る。左右に白木の神弓、神矢が飾られる。権宮司は神矢で天地四方を射り、2人の神職(白袴、青袴)は真矢(まや)で三輪の大的を射る。蛇縄藁は魔除になる。矢の当たり方で、その俊の五穀豊凶を占ったという。社頭で魔除の朱の守矢が授けられる。 ◈「初午大祭(はつうまたいさい)」(2月初午の日)は、奈良時代、711年に祭神・稲荷大神が稲荷山三ヶ峰に降臨したという伝承に由来する。平安時代、熊野詣の前後には必ず稲荷社に参詣し、杉の小枝を体に付けて道中の安全守護を祈願する慣わしがあった。現在、初辰日(前々日)の青山飾り(あおやまかざり、杉と椎の葉、紙垂による)が本殿、摂末社の柱に飾り付けられ、初午の日を迎える。古くより初午の日の「お山めぐり(稲荷詣、初午詣、福詣り)」として知られ、「京洛初春第一の祭事」とされた。当日は、縁起物の御符「しるしの杉」が授与される。商売繁盛、家内安全のご利益がある。前日、初巳(はつみ)より人出があり、境内には露店(野菜の種、伏見人形、食器など)が出る。初午の日には、稲荷鮨、畑菜(はたけな)の辛子胡麻和えを食べる慣わしがあった。 ◈「稲荷祭」(4月20日寄りの日曜日-5月4日)は、当社の最重要神事になる。現在は、神幸祭、還幸祭、後宮祭からなり、稲荷大神が産土地の御旅所に渡御し、大社に還幸する。御旅所に留まる期間(御旅中)が長い。古く、稲荷祭とは、還幸祭のみを意味した。かつて、「神幸(おいで/おわたり)」は、4月二の午の日、「還幸(おかえり)」は、5月初卯の日に行われていた。稲荷祭は稲荷御霊会が発展したものという。平安時代前期、貞観年間(859-877)から続き、平安時代後期、1040年の「春記」に記されている。室町時代中期、1442年、山鉾も登場し、祇園祭に匹敵する盛大な祭りだったという。応仁・文明の乱(1467-1477)により中断、山鉾も消滅した。かつて、七条通で鴨川を渡る際には、大篝を焚いた。戦乱後、1476年に神幸が再開される。江戸時代中期、1774年、神幸列に産土地の人々が奉仕した。江戸時代には、「京の三大祭(ほかに賀茂祭、祇園祭際)」の一つになる。神幸祭では、祭員は杉の小枝を冠、烏帽子に挿頭し、5基の神輿は御旅所に向かう。神輿は、田中社(不動堂)、上社(東九条)、下社(塩小路・中堂寺)、中社(西九条)、四大神(八条)であり、五ヶ郷がそれぞれ奉仕する。これは、応仁・文明の乱の際に、5郷民が神輿を担いで難を逃れたとの伝承に因む。神輿は全国有数の優美華麗さと重さ(1t)を誇り、かつては1基を駕輿丁300人が担いだ。神輿5基が御旅所(南区西九条)に渡御する。御旅所では神宝は本宮に還る。還幸祭で5基の神輿は東寺慶賀門(東門)に立ち寄り、僧による神饌の献供を受ける。祭りは、稲荷信仰と真言密教の関係を示し、神仏混交期の名残になる。還幸祭では大社本殿で、葵桂奉懸(あおいかつらほうけん)の儀が行われる。神璽を迎えるために、本殿内陣御簾を葵、桂で飾る。宮司らは葵桂の小枝を冠、烏帽子に挿頭(かざ)す。 ◈「本宮祭」は、稲荷大神の分霊を祀る崇敬者が総本宮に参拝する。「宵宮祭・万灯神事」(7月土用入り後最初の日曜)では、境内の燈籠、奉納された提灯8000灯に火を灯す。宵宮祭、「本宮祭」(7月土用入り後最初の月曜日)の両日、外拝殿などで日本画家の描いた行灯画の展示、参集殿前では本宮踊りを奉納される。 ◈「抜穂祭(ぬきほ-さい)」(10月25日)では、本殿での神事後に神田(330㎡)の稲穂(コシヒカリ)を刈り取る。15人の奉納者は菅笠をかぶり鎌で刈り取っていく。祭場では神楽人が演奏する中、神楽巫女は木製鎌を持ち抜穂舞を舞う。 その後、稲穂は新嘗祭(にいなめ-さ)(11月23日)で稲荷大神に供えられ、神前に供される。 ◈「火焚(ひたき)祭」(11月8日)は、秋の収穫の後、春に迎えた稲荷大神を再び山に送る神事をいう。室町時代後期、1543年以来中絶していた。江戸時代後期、1863年に禁裏御所の思し召しにより再興された。本殿祭典では、宮司が祝詞奏上の中で、神前で火鑚(ひきり)で起こされた忌火により、神田の新藁を焚き上げる。神苑斎場で、旧社家・神楽預松本氏家伝の稲荷社行事式により執り行われる。十数万本の火焚串を「庭燎床(ていりょうどこ)」(井桁3基、2m四方、高さ1.5m)で焚く。大祓詞を唱え、神恩に奉謝すると共に、家内安全・罪業消滅を祈願する。神楽女は振鈴の音を鳴らす。夕刻より神前に庭燎を焚き、御神楽が奉納される。鞴(ふいご)祭りとも呼ばれるのは、平安時代、三条小鍛冶宗近が稲荷山で神告に従い、稲荷明神の相槌で名刀「小鍛冶」を鍛えたという伝承に因む。御神楽は、古来より朝廷より奉納された。一時中断し、江戸時代後期、1863年に復活した。秦氏に関わるという神楽「韓神(からかみ/早韓神)」の曲に合わせ、神職の人長舞(にんじょうまい)が奉納される。 ◆お御籤 当社は創祀以来、福の神として信仰されてきたため、お御籤に「凶」はない。「大大吉」「向(むこう)大吉」「凶後大吉」などが出る。 ◆旗振り山 稲荷山山頂(一ノ峯)の東方500mにある三等三角点(二石山[ にこく-さん] 、西野山、二谷山、239.3m)は、かつて旗振山の中継地点の一つだった。 江戸時代中期-近代の大正期(1912-1926)初期に、大坂堂島、伏見の米相場を、昼間の旗か夜間の松明による火振り(火の旗)で相互に伝達し、投機的な空米取引を行っていた。この旗振り通信は4分で伝達していたという。村人は、翌日、相場の高かった取引所に米を出していた。 旗振山は、京都側から二石山、伏見の米取引所、天王山、京田辺市の千鉾山(せんぼこやま、311m)、交野の旗振山(345m)、堂島の米取引所に置かれた。また、滋賀の安養寺山、大津、二石山、大沢山(向谷山)、阿武山古墳(粟武山)、千里山三本松、堂島とも、小関山、二石山、柳谷西山、茨木粟武山、千里山に中継があったともいう。 ◆市電 付近に市電の電停「稲荷」があった。 近代、1904年8月4日に、日本初の路面電車である京都電気鉄道の稲荷線・勧進橋-稲荷が全線開業した。1921年6月26日には、京都市電伏見線として、 七条駅前-中書島、稲荷線・ 勧進橋-稲荷が広軌隔拡張している。 現代、1970年4月1日に、稲荷線・勧進橋-稲荷は廃止された。 路線距離68.8km、軌間1435mm、電停数163駅、全線複線、全線電化(直流600V)。 ◆映画 ◈現代劇映画「スクール・ウォーズ/HERO」(監督・関本郁夫、2004年、松竹)では境内で撮影が行われた。山上修治(照英)、和田道代(SAYAKA)らが登場し、ラグビー部員らが石段を駆け上がる。 ◈アメリカ合衆国映画「SAYURI(Memoirs of a Geisha)」(監督・ロブ・マーシャル、2005年、SPE、ブエナビスタ/松竹)の撮影が行われた。置屋に売られた千代(少女時代のさゆり、大後寿々花)が千本鳥居を駆ける。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。エンディングに千本鳥居が出てくる。 ◈アニメーション第1期『地獄少女』(原作・地獄少女プロジェクト/原案・わたなべひろし、監督・大森貴弘、制作・スタジオディーン、2005年10月- 2006年4月、全4期)の舞台になった。千本鳥居はオープニングで登場する。 ◈ドラマCD『がんばれ!消えるな!!色素薄子さん』(原作・水月とーこ、2010年10月)に登場する。 ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第八の封印「伏目稲荷神社 (ふしめいなりじんじゃ)」として登場した。 ◈アニメーション『ガリレイドンナ』(原作・梅津泰臣・TeamGD、監督・梅津泰臣、制作・A-1 Pictures、2013年10月- 12月、全11話)の舞台になった。 ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、監督・松本理恵、制作・東映アニメーション、2013年10月-12月、全13話)の舞台になった。第1話で「コト」の幼少期、千本鳥居などが登場する。 ◈アニメーション『いなり、こんこん、恋いろは。』(原作・よしだもろへ、制作・プロダクションアイムズ、2014年1月 -3月、全10話・OVA1話)の舞台になった。女子中学生「伏見いなり」は、伊奈里神社の近くに住む。主祭神・稲荷神「うか」と出会い神通力を得た。当社各所、周辺など多くのシーンがある。 ◆年間行事 歳旦祭(さいたんさい)(初詣には三が日で250万人が訪れ、全国でも有数の数を誇る。6 :00より歳旦祭。)(1月1日)、奥宮例祭・白狐社例祭(1月4日)、大山祭(12:00に本殿祭、13:30に山上の儀、神蹟巡拝。)(1月5日)、奉射祭(ほうしゃさい)(弓をいて邪気を祓う。)(1月12日)、成年祭(本殿での祭典、十二単衣、衣冠の姿で古儀による元服式が行われる。)(成人の日)、厄除祭(納札された前年授与のお札、お守りを焚き上げ、厄年の人の安全を祈願する。)(1月18日)、節分祭(祭典終了後、招福、豊作祈願のため、外拝殿で福男福女、福娘により豆撒きが行われる。)(2月節分)、初午大祭(祭神の降臨に由来する。青山飾り[杉と椎の葉による] が飾り付けられ、初午の日を迎える。初午の日は古くより、お山めぐり[稲荷詣で] が知られている。)(2月初午)、紀元祭(2月11日)、祈年祭(2月17日)、御塚大祭(稲荷大神が稲荷山に鎮まった日に因む。)(旧暦2月初午の日)、献花祭(4月1日)、蛭子社例祭(4月7日)、産業祭・献茶祭(産業繁栄を祈願する。産業製品が奉納される。神楽殿では、胡蝶衣裳の舞人による「桜花舞」が演じられる。)(4月8日近くの日曜日)、水口播種祭(みなくち-はしゅさい)(水田に引く水の口を祓い、水の豊かなことを祈念する。種籾が水田に蒔かれる。)(4月12日)、日吉社例祭(4月14日)、若王子社例祭・猛尾社例祭(4月15日)、稲荷祭(神幸祭)(4月20日寄りの日曜日)、稲荷祭区内巡行(4月30日前後)、稲荷祭(御旅所発輿・還幸祭)(5月3日)、稲荷祭・後宮祭(5月4日)、藤尾社例祭(5月5日)、田植祭(神前に供饌の御料米稲苗を神田に植え付ける。本殿祭後、4人の神楽女により御田舞が奏され、汗衫かざみ姿の20数人の神楽女[ 早乙女] が早苗を植える。)(6月10日)、大祓式(おおはらえしき)(水無月の大祓と呼ばれる。元旦以来の罪、穢れを祓い清め、人形を川に流す。式後、神職は茅の輪を潜る。)(6月30日)、熊野社例祭(7月14日)、万灯神事の本宮祭・宵宮祭(奉納された提灯8000灯に火を灯す。参集殿前で本宮踊りを奉納する。)(7月土用入り後最初の日曜)、本宮祭(参集殿前で本宮踊りを奉納する。)(7月土用入り後最初の月曜日)、長者社例祭(8月8日)、玉稲荷社例祭(8月15日)、交通安全祭(祭神・佐田彦大神は、交通安全守護神であり、お祓い、お守りの授与がある。)(9月1日)、八幡宮社例祭(9月15日)、霊魂社例祭(9月23日)、講員大祭(全国の講務本庁講員により、家内安全、生業繁栄を祈念する。1日目の野点、島原太夫道中、2日目に茂山社中による狂言奉納がある。)(10月体育の日の前日・前々日)、両宮例祭(10月17日)、献茶祭(10月24日)、抜穂祭(ぬきほさい)(三島初穂講により、稲荷大神により成長した稲を刈り取る。)(10月25日)、献花祭(11月1日)、藤尾社火焚祭(11月5日)、長者社火焚祭・春繁社火焚祭・玉山稲荷社火焚祭(11月6日)、本社火焚祭・御神楽(11月8日)、下社神蹟火焚祭(11月9日)、上社神蹟火焚祭・御旅所火焚祭(11月10日)、田中神社火焚祭・中社神蹟火焚祭(11月11日)、清滝社火焚祭(11月12日)、田中社神蹟火焚祭(11月13日)、薬力社火焚祭・石井社火焚祭・おせき社火焚祭(11月16日)、熊鷹社火焚祭(11月17日)、奥社奉拝所火焚祭・三徳社火焚祭(11月18日)、新嘗祭(にいなめさい)(抜穂祭で刈られた新穀を大前に供え、豊作を感謝し、国の平安を祈念する。)(11月23日)、大杉社火焚祭・傘杉社火焚祭(11月24日)、荷田社神蹟火焚祭(11月25日)、御幸奉拝所火焚祭(11月26日)、御膳谷奉拝所火焚祭(11月28日)、大八嶋社例祭(12月初申の日)、荷田社例祭(12月13日)、煤払祭(結襷かけの神職が埃を掃除し、新年に備える。)(12月初申か中の申の日)、天長祭(12月23日)、大祓祭・除夜祭(12月31日)。 月次祭(1月を除く毎月1日)、月次初午祭(毎月初午の日) *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *稲荷山お山めぐり(4km)は1.5-2時間ほどです。途中に急坂の石段も複数個所あります。四ツ辻からは正式には右回りといわれています。写真の配列は、ほぼ順路に従っています。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本の古社 伏見稲荷大社』、『稲荷総本宮 伏見稲荷大社』、『伏見稲荷大社略記』、『京都市の地名』、『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『伏見の歴史と文化』、『京都府の歴史散歩 中』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『京都』、『伏見学ことはじめ』、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『稲荷信仰の世界 稲荷祭と神仏習合』、『京都「癒しの道」案内』、『豊饒の神さま』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都大事典』、『お参りしたい神社百社』、『京都・美のこころ』、『鳥居』『深草・稲荷をたずねて』、『京都秘蔵の庭』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『京を彩った女たち』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証3』、『おいなりさんの地図 おまいりやす』、『京都のご利益手帖』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都絵になる風景』、『京の怪談と七不思議』、『意外と知らない京都』、『京のしあわせめぐり55』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 48 伏見』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』、『週刊神社紀行 12 伏見稲荷大社』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||||||||

|

||||||||||||

| |

||||||||||||

|

|

|||||||||||

| |

||||||||||||