|

|

|

| 伏見神宝神社 (京都市伏見区) Fushimi-kandakara-jinja Shrine |

|

| 伏見神宝神社 | 伏見神宝神社 |

|

|

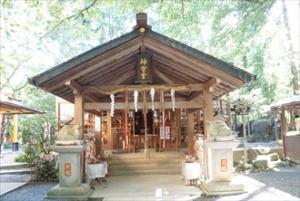

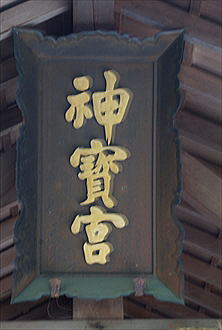

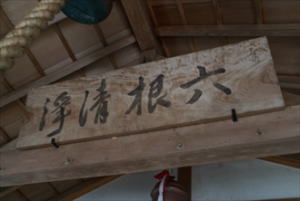

「神宝宮」   拝所   本殿、「六根清浄」の額  本殿  地龍  天龍  聖火  龍頭社  龍頭社      竹の鳥居  竹の鳥居、磐境(タケノコ石)  竹の鳥居  大伴家持像  「愛染碑」   「神宝宮由緒記」             おもかる石  【参照】竹乃下道  【参照】弘法滝  【参照】弘法滝  【参照】弘法滝 |

伏見神宝神社(ふしみ-かんだから-じんじゃ)は、伏見稲荷大社の千本鳥居より東に折れ、山道を登る途中にある。森中の丘、旧跡の丸山(伝法岡)に祀られている。「神宝(しんぽう)さん」とも呼ばれる。

祭神は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)、稲荷大神(いなりおおかみ)。十種神宝(とくさ-かんだから)が奉安されている。 付近は「竹取物語」ゆかりの地といわれ、かぐや姫にあやかり、「叶雛(かなえびな)」の信仰があり、これに願い事を書き込む。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代初期、創祀されたという。かつては稲荷山山上に祀られていたという。稲荷社が山上に創祀された頃よりの奉拝所ともいう。 また、三峯(一の峯、二の峯、三の峯)の前の丘、丸山の地にあり、重要な祭祀を行っていたともいう。 仁和年間(885-889)、第59代・宇多天皇は、大神宝使を遣した。皇室の信仰も篤かった。 中世(鎌倉時代-室町時代)以降、廃れた。 安土・桃山時代、1589年、伏見稲荷大社の里宮造営後に次第に衰退したともいう。 現代、1957年、再建される。 ◆社名・十種神宝 社号の神宝(かんだから)神社とは、「十種神宝(とくさ-かんだから)」より名付けられた。十種神宝は、「瑞の宝(みづの-たから)」ともいう。 十種神宝とは、天璽瑞宝十種(あまつしるし-みずたから-とくさ)を指す。饒速日命(にぎはやひのみこと)が天降りする際に、天神御祖(あまつかみみおや)より授けられたとされる。 十種神宝としては、鏡2種、大極と小極を表す「沖津鏡(おきつかがみ)」、「辺津鏡(へつかがみ)」になる。 剣1種としては、破邪顕正の勇気を表し、邪気を払い祓い英智を導くという「八握剣(やつかのつるぎ)になる。 玉4種としては、四魂を整えるという「生玉(いくたま)」、「死返玉(まかるかへしのたま)」、「足玉(たるたま)」になる。 比礼3種としては、古代の女性が首にかけ、左右に垂らしていた一条の布のことであり、別れ際に無事の再会を祝い振ったという。天地と宇宙、人体を浄め、神人一致の作用を結ぶという。「道返玉(ちかへしのたま)」、「蛇比礼(へびのひれ)」、「蜂比礼(はちのひれ)」、「品物之比礼(くさぐさの-もののひれ)」になる。 ◆摂社 龍頭社(りゅうずしゃ)は、龍頭大神を祀る。龍頭とは、西陣織の横糸をかける金具を意味する。山の地主神ともいわれ、衣を守護する。 この地は『竹取物語』の原郷ともいわれ、かぐや姫に由来し、竹の鳥居を建てる。磐境の降臨神石(タケノコ)を祀る。 布留社(ふるしゃ)は白菊大神、白髭大神、白竜大神を祀る。白菊大神とも呼ばれている。かつて五条通にあり、道路拡張の際に現在地に遷されたという。大和・布留社(石上神社)とは地下水脈で繋がるという。この地に、白い布が流れ着いたという。 底津岩戸社(そこついわとしゃ)は、天鈿女命(あめのうずめのみこと)を祀る。商人、芸能人の信仰を集める。 霊社は、代々の神職、篤志の崇敬者の祖霊を祀る。 ◆授受品 「十種神宝」、富岡鉄斎筆の「宝船」、「魔除渦巻お守」(隼人の盾黒朱の二重螺旋)、龍のお札「火乃用慎」、「かぐや姫の絵馬」「かぐや姫の祈念鈴」などが授与される。 ◆稲荷山お滝道 稲荷山全体が神南備(かんなび)として信仰対称になっている。山麓の神宝神社より竹の下道を経て大岩社、一の峯に至る参道(40分ほど)は「お滝行場道(お滝道)」と呼ばれている。数多くの滝が散在し、修験者の禊の斎場になっている。 麓より「清め滝」(不動明王を祀る。)、「八縞の滝」(親塚は大八嶋篠神を祀る。)、「命婦の滝」(親塚は呼声大神祀る。)、「弘法滝」(弘法大師を祀る。この地で、弘法が独鈷を衝いたという。)、「青木滝」(青木大神を祀る、天狗さんとも呼ばれる。運行の安全を守る。)、「鳴滝」(雲ヶ畑の鳴神、鳴滝に関わるともいう。)、「七面の滝」(宝塔寺守護神・七面山、三十六番神の修行の滝。)、「白菊の滝」(白菊大神を祀る。)、「御剣滝」(御剣の神を祀る。三条小鍛冶丸の由来があり、刃物、鉄鋼関係者の信仰を集める。)、「末広の滝」(末広大神を祀る。商売、芸能、人気の神になる。)などがある。 ◆竹乃下道 境内脇の竹林を抜ける細い小道が続く。「竹乃下道」と呼ばれている。古道は、稲荷山山麓より大亀谷へ向かい、木幡より大和に通じていたという。 「深草や 竹之下道 わけ過ぎて ふしみにかゝる 雪の明ぼの」(『続千載』、前関白太政大臣)。 ◆年間行事 神宝大祭鳴動神事(4月18日)、鎮魂大祭(7月土用中の日)、御火焚祭(11月3日)。 *道順は、伏見稲荷大社の千本鳥居を抜け、奥社より左折します。すぐに、根上松を左に見て過ぎ、右手に分かれ道が見えます。その坂道の細い山道へ入り、徒歩2分ほどにあります。 境内よりさらに進み、竹林の山道を辿ると稲荷山に登ることができます。各所に滝場があり、約40分で一の峯に至ることができます。人通りはほとんどありません。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「伏見神宝神社ご案内」、「稲荷山お滝行場案内図」、『稲荷総本宮 伏見稲荷大社』、『深草・稲荷をたずねて』  |

|

|

| |

|