|

|

|

| * | |

| 安祥寺 (京都市山科区) Ansho-ji Temple |

|

| 安祥寺 | 安祥寺 |

|

|

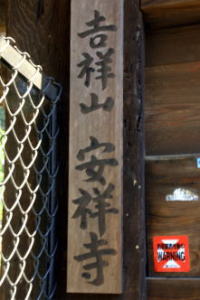

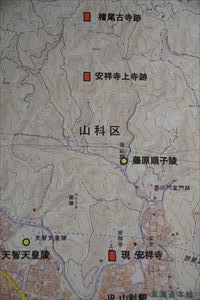

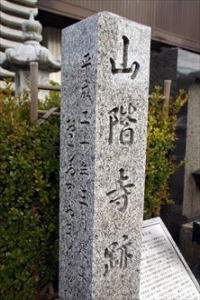

「吉祥山安祥寺」の石標       鐘楼  鐘楼、梵鐘     池    本堂(観音堂)  本堂 本堂 本堂 本堂 本堂 本堂 本堂 本堂    本堂 本堂  多宝塔跡  多宝塔跡 多宝塔跡 多宝塔跡  多宝塔跡  地蔵堂 地蔵堂  大師堂  弁天社  弁天社  弁天社   十二所神社  十二所神社     青竜権現 青竜権現 青竜権現 青竜権現 【参照】一番上に檜尾古寺跡、その下に安祥寺上寺跡、藤原順子後山階陵、その下に現在の安祥寺(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  【参照】安祥寺下寺跡の平安時代中期、木炭木槨墓(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所説明板より) 【参照】安祥寺下寺跡の平安時代中期、木炭木槨墓(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所説明板より) 【参照】安祥寺下寺跡で出土した蟠龍文鏡(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所説明板より) 【参照】安祥寺下寺跡で出土した蟠龍文鏡(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所説明板より) 【参照】山階寺跡の石標(山科区御陵大津畑町、五条別交差点北東角)  【参照】琵琶湖疏水に架かる安祥寺橋  【参照】琵琶湖(山科)疏水  【参照】琵琶湖(山科)疏水  【参照】後山階(のちのやましな)御陵 |

安祥寺山の南麓、琵琶湖疏水沿いに安祥寺(あんしょう-じ)が建つ。山号は吉祥山、院号を宝塔院という。平安時代の藤原順子(ふじわら-の-のぶこ)の発願による。第54代・仁明天皇、第55代・文徳天皇の菩提、国家安泰の祈祷道場とされ、かつては広大な寺域を有していた。 高野山真言宗(古義真言宗別格本山)、本尊は十一面観音になる。 ◆歴史年表 平安時代、848年、旧8月、847年/仁寿年間(851-854)/865年、第54代・仁明天皇女御で第55代・文徳天皇の母・藤原順子(ふじわら-の-のぶこ)の建立発願により、開基・恵運(えうん)によって創建された。(「安祥寺伽藍縁起資材帳」)。恵運は、前摂津国少掾上毛野朝臣松雄の松山一箇峰を得た。藤原氏北家が天皇家外戚として、仁明天皇、文徳天皇の皇統が継承されることを祈祷するための寺院とされる。(『東寺要集』下)。当初は上寺が創建された。 851年、旧3月、七僧を配した。法会が行われる。(「安祥寺伽藍縁起資材帳」)。太政官符が下され、以後毎年、頴穂(えいほ、穂の付いた稲)1000斤を山城国が負担する。 852年、常燈科を施入した。 855年、旧6月、官営寺院に準じた定額寺になる。(『日本文徳天皇実録』「安祥寺伽藍縁起資材帳」) 856年、旧10月、順子により粟田山(山城国宇治郡)の山林50町(49万㎡)が買い上げられ施入される。(『日本文徳天皇実録』「安祥寺伽藍縁起資材帳」) 859年、年分度者三人(一定数に限られ許された出家)が定められる。また、維摩会、最勝会堅義の列に入る。僧侶養成の国家的機関の役割も担った。 貞観年間(859-877)、寺勢拡大する。 861年、維摩会、最勝会に聴衆、立義者の諸用が定められる。 865年、阿闍梨2人(恵運、弟子・三修)が置かれた。以後、順子の御願により国家安泰のために孔雀明王経法を修した。 867年、恵運が『安祥寺伽藍縁起資財帳』を作成する。 871年、順子が亡くなり、陵墓「後山科陵」が安祥寺山に築かれた。(『日本三代実録』) 875年前後、上・下両所の大伽藍、塔頭の坊舎700余宇が建ち、天智天皇陵以東山科一帯の山野に広大な寺領を有したという。 875年、御斎会に聴衆への参加が認められる。 892年、「謹んで諸寺の例を検するに、延暦寺は12年、海印寺も亦12年、安祥寺は7年、金剛峯寺は6年、得度の後、寺を出ずるを許さず。各教法を以て国家を鎮護す。これ寔に国に報じ世を救うの道なり」(「太政官府」)とある。 平安時代中期、勧修寺支配下に入る。勧修寺5世・深覚は当寺座主職を兼任した。以後、勧修寺長吏が当寺の寺務を兼帯する。 10世紀(901-1000)末-11世紀(1001-1100)初め、衰微する。 平安時代後期、宗意(1074-1148)が下寺の復興をする。 南北朝時代、14世紀(1301-1400)中頃、上寺に常住する僧もなく、主要な建物等は殆ど廃絶してしいたとみられる。 1373年、上寺の堂宇が大風で倒壊し、本尊は砕けて塵、土に塗れる。 1376年/1378年、東寺僧・賢宝(げんぼう)は上寺を参拝した際に、荒廃した五大堂安置の五大虚空蔵菩薩像を見かね、東寺の観智院に遷したという。 1377年、21世・興雅が高野山の宝性院・22世・宥快に継がせ、以後、高野山の兼務になる。以来、高野山との密接な関係が結ばれる。 1383年、宥快は安祥寺門主職を兼務した。 室町時代、1468年、所領地は、勧修寺門跡の支配下に入る。(『山科家礼記』、同年条) 1479年、応仁・文明の乱(1467-1477)の兵火により、上寺、下寺ともに焼失した。寺宝の多くが散逸し、諸国の寺領も失う。以後、荒廃し、廃寺になる。 江戸時代初期、下寺が現在地に移転し再建された。徳川家の庇護を受ける。高野山宝性院の門主が当寺の座主を兼務した。俗に「高野堂」とも称され再興の道を歩む。以後、近代、1870年まで続く。 1613年、徳川家康の深い帰依を受けた28世・政遍は、窮状を上訴し、藤原順子皇太后施入の山林・境内地復旧の令を受ける。以後、伽藍再建が続く。 1614年、高野山の宝性院の支配下に入る。俗に「高野堂」と呼ばれる。 1666年、寺地10万坪(33万㎡)が毘沙門堂に割譲された。 1672年、御陵村が代替地として施入になる。 宝暦年間(1751-1764)、現在の伽藍が建てられたという。山上山下に塔頭700余りが建てられていたという。 1759年、多宝塔が再建された。 近代、1870年、高野山宝性院の兼帯所から独立する。 琵琶湖疏水工事(1880-1890)により境内地が南北に二分された。 1906年、多宝塔が焼失する。 現代、1951年、日本史研究者・景山春樹(京都国立博物館)が上寺跡を調査した。 1962年、疏水工事後に、南側にあった薬医門・本坊・鐘楼は現在地に移築された。 1993年、山科駅付近の発掘調査により、下寺の木炭木槨墓の一部が発見された。 2002年-2003年、京都大学などにより上寺の測量調査が行われ、方形堂跡などが確認される。 2019年、木造五智如来坐像は国宝に指定される。当寺は、初めて一般公開された。 2021年、4月、青龍殿社殿が修復された。 2022年、8月、「蘚苔蟠龍」が完成する。 2024年、3月、寺菓房(てらかぼう) 「せむい」が開店した。4月/5月、新たな庭「五智遍明庭」が作庭された。 ◆恵運 平安時代前期の真言宗の僧・恵運(えうん、798-869/871)。男性。慧運、通称は安祥寺僧都。俗姓は安曇(あずみ、阿曇)。山城(京都)の生まれ。東大寺泰基・薬師寺仲継に法相教学を学ぶ。824年、東寺の実慧(じちえ、実恵)に師事し、灌頂を受けた。関東での一切経書写の検校、筑紫観世音寺講師などを歴任する。842年/838年、最澄らと共に博多津から遣唐使船で唐に渡り、長安(西安)の青竜(龍)寺・義真に灌頂を受けた。会昌の廃仏という難局下、五台山・天台山を巡拝した。847年、220巻の経典(うち76巻は新請来)、儀軌、経論、仏菩薩祖師像などを携え明州から帰国し、八家請来目録を呈上した。848年/848年頃、第54代・仁明天皇が藤原順子皇太后のため山科に安祥寺を開き、住持になる。861年、東大寺大仏修理落慶供養の導師になった。864年、少僧都(しょうそうず)に任じ、年分度者(年に許可される一定の得度者)受戒制度の廃止を防止した。869年、東大寺別当に補任(ぶにん)され、旧9月、没した。著『菩提心戒儀』『金剛界要記』。72歳。 皇太后の帰依篤かった。「入唐八家(にっとう-はっけ、最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)」の一人。「入唐五家(恵運・宗叡・常曉・眞如親王・圓行)」の一人。 ◆藤原 順子 平安時代前期の第54代・仁明天皇の女御・藤原 順子(ふじわら-の-のぶこ/じゅんし、809-871)。女性。皇太后、太皇太后、五条后。父・北家・藤原冬嗣(ふゆつぐ)、母・尚侍・藤原美都子。仁明天皇の東宮時代に後宮に入り、827年、道康親王(第55代・文徳天皇)を産む。833年、仁明天皇の即位に伴い、女御になり従四位に叙される。842年、承和の変で、恒貞親王が廃太子され、道康親王が立太子した。生母として従三位に叙せられた。850年、文徳天皇の即位により皇太夫人になり、北家隆盛の道をひらく。854年、皇太后になる。858年、子・文徳天皇が亡くなる。東大寺戒壇諸僧から大乗戒を受ける。9歳の孫・第56代・清和天皇の生母・明子(あきらけいこ)を助け東五条宮に移り、五条后と呼ばれた。861年、天台座主・円仁により菩薩戒を受け出家した。864年、太皇太后になる。63歳。 情厚く容姿美麗だったという。仏教に帰依し、安祥寺を建立した。 陵墓は安祥寺の北の山腹にある後山階陵(山科区)になる。 ◆宗意 平安時代後期の真言宗僧・宗意(そうい/しゅうい、1074-1148)。男性。通称は大夫律師、安祥寺律師。源基平(もとひら)の孫。1104年、勧修寺7代・勧修寺の厳覚(ごんかく、甥)より灌頂を受けた。1120年、安祥寺11世・座主になり、安祥寺流を開く。1141年、権律師。75歳。 小野流の聖教、霊宝、秘具を相承し、小野三流の一つ安祥寺流(安流)の祖になる。安祥寺下寺の中興の祖になる。 ◆宥快 南北朝時代-室町時代前期の真言宗の僧・宥快(ゆうかい、1345-1416)。男性。字は性厳(しょうごん)、性厳房。山城(京都府)の生まれ。父・藤原実光。常陸(茨城県)・佐久間寺の栄智につき、17歳で出家し瑞厳(ずいごん)と称した。高野山宝性院の信弘(しんこう)に師事し、宥快と改名した。両部の秘法を受け、教相・事相(密教の教義面・修行面)の諸流を学ぶ。1374年、宝性院門主になる。1377年、山科・安祥寺の興雅に学び、年法を受け22世に就く。1383年、同寺門主職を兼務した。この頃、寿門長覚(じゅもん-ちょうがく)につき、悉曇灌頂(しったんかんじょう)を受ける。ある夜、丹生津姫(にうつひめ)の霊感を身に受け、忽ちわだかまりが氷解したという。著『宝鏡(ほうぎょう鈔』により立川流を厳しく批判・論破した。1406年、善集院に隠退した。著はほかに『大疏鈔』など多数。72歳。 宝門派の祖。真言宗の教学史上屈指の学者とされ、寿門派・長覚とともに高野山(南山)教学の大成者とされる。顕密諸教を研究し、多数の学徒を集め真言宗の教義を明確に位置づけた。「根来寺の頼瑜、東寺の杲宝、高野の宥快」と称された。北朝第5代・後円融天皇に尊信された。安祥寺に門弟・宥信などがいる。 ◆賢宝 南北朝時代-室町時代前期の真言宗の僧・賢宝(げんぽう、1333-1398)。男性。東寺の杲宝のもとで出家し、1359年、伝法灌頂を受けた。その後、杲宝、その師・頼宝が未完の密教哲学の研究を続けた。43年間を費やし『大日経疏演奥鈔』を完成させた。死の直前まで校閲に余念がなかったという。1389年、法印権大僧都になる。著100部以上。66歳。 東寺の密教哲学研究を完成させた。杲宝・頼宝とともに「東寺三宝」といわれた。「希代の学僧」と称され、教学の東寺とも称すべき一時代を築いた。『大日経疏演奥鈔』は、現在でも『大日経疏』研究の指針になっている。弟子に宗海、仁重など。 ◆政遍 江戸時代前期の真言宗の僧・政遍(せいへん、?-?)。詳細不明。男性。1606年、高野山金剛峯寺218世座主になる。大僧都。 ◆清水 隆慶 江戸時代前期-中期の仏師・清水 隆慶(しみず-りゅうけい、1659?-1732)。詳細不明。男性。京都の生まれ。大和(奈良県)生駒山・宝山寺の湛海(たんかい)について仏像制作にあたる。1716年、湛海没後、単独で活躍した。1717年、代表作の人形「風俗百人一衆」を制作する。74歳。 作風・事績には近世の町仏師の趣があり、世俗の彫刻に特徴がある。清水家は幕末まで数代にわたり、京都・建仁寺五条辺に住し隆慶を称した。 ◆景山 春樹 近現代の神道・仏教美術学者・景山 春樹(かげやま-はるき、1916-1985)。男性。滋賀県大津市の生まれ。家は比叡山公人の家筋。1939年、国学院大学文学部史学科を卒業後、京都市教育局学務課に勤務する。1941年、恩賜京都博物館鑑査員になり、1944年-1946年、応召、1952年、文部技官に任じられ、京都国立博物館考古室長兼普及室長になる。1964年、『神道美術の研究』に対し、国学院大学より文学博士の学位を授与された。1970年、同館学芸課長などを歴任した。1976年、同館退官し、帝塚山大学教授になり、1977年、木下美術館館長を兼任した。1957年-1976年、滋賀県文化財専門委員、1983年より、大津市文化財専門委員になる。1985年、正五位に叙せられ、勲四等瑞宝章が贈られた。著『神道美術の研究』『史蹟論攷』など多数。69歳。 神道美術史の分野の第一人者であり、仏教文化史、関西を中心に文化財行政にも貢献した。 ◆仏像 かつては、31体の仏像、多くの仏画・仏具・経典などを保有していた。 ◈「木造五智如来坐像」(国宝)は、平安時代前期、851年-859年の創建時の作という。「安祥寺伽藍縁起資財帳」、寺地調査により、上寺の礼拝堂か五大堂に安置されていたとみられている。その後、南北朝時代に荒廃し、下寺に遷された。以後、江戸時代には、多宝塔の本尊として安置された。近代、1898年の火災では、京都帝室博物館にたまたま出陳されており、焼失を免れている。 貞観時代の金剛界五智如来であり、密教彫刻の特徴がある。ほぼ完成状態の木彫に薄く乾漆を盛って仕上げ、当時流行した密教様式の典型的な制作手法をとる。 中央の「大日如来像」(161㎝)は智拳印を結ぶ。ほか、「阿閦(あしゅく)」(107㎝)、「宝生」(109㎝)、「阿弥陀」(107㎝)、「不空成就」(107㎝)の五如来による。大日如来の総徳を四仏に分けて五仏とした。5体の仏像すべてがそろう例としては国内最古という。 木像、布張りに漆、一部に乾漆を施す。漆箔、京都国立博物館寄託。 ◈本堂(観音堂)の須弥壇上厨子内に本尊の木造「十一面観音立像」(252.5㎝)(重文)を安置する。奈良時代(奈良時代末までとも)作になる。当寺の創建以前に存在した山階寺など、他の寺院より遷された可能性があるという。また、奈良大和の金剛山寺(矢田寺)の十一面観音立像との類似性もある。なお、江戸時代前期には「堂南向本尊十一面観音菩薩 ‥ 五智如来安同堂内」(『山州名跡誌』、1702)とあり、再建前の旧観音堂には一時期、五智如来も安置されていたとみられる。 円光背の頭上に11面を頂く半丈六になる。腰高で材は全体に前方に湾曲する。衣文も翻波式を表さない。両脚部の衣文はU字形を重ねている。左足先に当初のものという木屎(こくそ)漆の盛土もあり、乾漆の表面仕上げが行われていた。中世の修復時には漆箔が施された。左手は掲げ水瓶(すいびょう)を持つ。右手は下げている。額の半分より上は後補になる。榧(かや)材、一木彫像。 ◈本堂(観音堂)の2つの厨子内に「四天王立像」を2体ずつ安置する。東の3体は平安時代作とみられる。体躯はがっしりとしている。醍醐寺中院(伏見区)伝来の五大明王像に酷似している。 西の1体は像内に江戸時代後期、「嘉永元年(1848年)」の銘が入る。 一木造、像高152.3-165.5㎝。 ほか、「徳川家康像」などが祀られている。 ◈地蔵堂に「地蔵菩薩坐像」(134/135㎝)を安置する。鎌倉時代作とみられる。恵運が唐より請来したともいう。半丈六になる。彩色は後補で、現在はほとんど剥落している。肉付きがよく、手先まで丁寧に仕上げられている。寄木造、玉眼嵌入。 ◈大師堂に平安時代作とみられる「開山恵運像」「11世・宗意上人像」が安置されている。一木造だったとみられている。 江戸時代中期の仏師・清水隆慶の「宗祖弘法大師像」、「21世・興雅上人」。「22世・宥快上人像」は江戸時代作になる。 ◈「多聞天像」は、かつて多宝塔内に安置されていた。近代、1898年の火災で多宝塔とともに焼失した。像高1丈6尺(4.85m)あり、伝・弘法大師作との伝承があった。近代、1890年の全「国宝物取調」で監査状に「美術上要用なるものなり」と記されていた。 ◈現在、東寺の塔頭・観智院(南区)に安置の「五大虚空蔵菩薩像」(重文)は、かつて安祥寺にあった。平安時代前期、847年に恵運が唐から請来したという。当時の唐長安では廃仏の気運があり、船で京都に持ち帰った。その後、安祥寺の上寺金堂(五大堂?)に安置されていた。 南北朝時代、1373年に上寺の堂宇が大風で倒壊し、本尊は砕けて塵、土に塗れる。 1376年/1378年に、東寺の賢宝(げんぼう)が上寺を参拝した折に、廃絶した堂宇に常駐の僧も居らず、仏像は泥まみれになっていたという。この惨状を知り、その頃に安祥寺を管理していた勧修寺に請じた。五大堂から観智院に遷して修復し安置した。台座裏には、南北朝時代、「嘉慶二年(1388年)」と記されている。 ◆建築 ◈「薬医門」は、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に本坊の表門として建立された。近代、琵琶湖疏水工事(1880-1890)により境内が南北に二分された。現代、1962年、南側にあった薬医門・本坊・鐘楼は現在地に移築されている。 一間、切妻造、本瓦葺。 ◈「観音堂(本堂)」は、江戸時代後期、1817年に建立された。内部は一室の空間になっており、中央二本の柱で厨子が構成されている。 桁行3間、梁間3間、入母屋造。 ◈「地蔵堂」は、江戸時代中期、1772年に建立された。内部の天井は格天井であり、格間には極彩色の花卉の絵が描かれている。 間口3間、奥行3間、宝形造。 ◈「大師堂(開山堂)」は、江戸時代中期、1773年に建立された。 桁行3間、梁間3間、寄棟造、本瓦葺。 ◈「鐘楼」は、江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)に建立された。各部材の木柄は大きく豪壮であり、18世紀(1701-1800)中期の特質をよく示している。 ◈「多宝塔」は、地蔵堂の北にあった。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の兵火により焼失している。江戸時代中期、1759年に現在礎石の残る地に再建された。その後、近代、1906年11月8日に火災により焼失している。 現在は石基壇跡が残されている。再建時には総高7丈5尺(約23m)、2丈4尺5寸(約8m)あり、四面の二重宝塔だった。 なお、塔内には安祥寺開創時の上寺伽藍の礼仏堂本尊・五智如来坐像が安置されていた。当時は他所に移されており焼失を免れている。多聞天像は塔とともに焼失した。 ◆鎮守社 ◈「十二所神社」は、江戸時代に、安祥寺山の牛尾山麓に祀られていた。近代、1873年には御陵村の村社になる。現在は上野地区の鎮守社として祀られている。初穂などを献上祈念したとも、山の神を祀ったともいう。祭礼(11月23日)。 ◈「青竜権現社(青龍殿)」は、観音堂の北西奥、一段高くなった地に石垣を組み、堀をめぐらした方形の敷地の中に建つ。恵運が中国長安・青龍寺より鎮守の青龍権現を請来し、上・下両所の伽藍を建立するにあたり、青龍の御體を鎮守として祀ったことに始まる。また、かつて上寺の鎮守だったともいう。 安土・桃山時代、1594年に、豊臣秀吉(1537-1598)の造立した方広寺大仏殿の再建を命じられた木食応其(1536-1608)により、大仏殿再造営の大業成就を祈願し再建されたという。江戸時代前期、1619年に、現在地に移築される。江戸時代後期、1853年に、現社殿は造替えられた。現在の祠は江戸時代末に建てられている。現代、2021年4月に社殿が修復された。 間口170cm余、一間社流造、銅板葺。 ◈小社「弁天社」が池中の中島に祀られている。池は山からの水を引いている。詳細不明。近代、1925年に再建されたという。現代、1998年に解体修復が行われた。 梁桁2尺(60.6㎝)、一間社流造。 ◆庭園 客殿前に枯山水式庭園「五智遍明庭(ごちへんみょう-てい)」(300㎡)が広がる。現代、2024年4月末頃に作庭された。 スナゴケの植え付けなどの作庭には、「安祥寺復興衆」が1年をかけて参加している。JR東海が旅行案を企画し、首都圏・中京圏からの参加した人たちだった。 白砂、苔地、石、植栽で構成されている。五つの智慧の鏡をかかげ法界に住む生きとし生ける一切衆生を遍く照らすという「五智如来(中央の5石)」、「六大(地・水・火・風・空・識)」、所生の生きとし生ける「一切衆生(白砂・石・木々)」を表わすという。 ◆文化財 ◈「安祥寺伽藍縁起資財帳」写本(東寺蔵、後に京都大学文学部図書館蔵)がある。平安時代前期、867年に恵運(えうん、慧運)が作成した。安祥寺、東寺・観智院、勧修寺の3寺が関わる。 「資財帳」は、奈良時代以降の寺の資財帳の中で記載内容が豊富という。寺の来歴、恵雲の経歴、仏像、経典、建物、仏具、財物、文書などが記されている。 安祥寺の寺運が衰えたため、平安時代後期、1136年頃に「資財帳」は、当時、安祥寺を管理していた勧修寺に移された。宝蔵の梁上に永らく置かれ、判読が難しくなっていた。このため、勧修寺別当・寛信が写本を作った。南北朝時代、1385年に東寺・観智院の賢宝は、「五大虚空蔵菩薩像」を安祥寺から遷す際に、さらにこれを書写している。「観智院本」と呼ばれた。 近代になりこの観智院の写本は失われたという。寛信の写本はいまに残されている。 ◈「蟠龍(ばんりゅう)石柱」は、かつて鎮守社の青竜権現社の御神体として祀られていた。現代、1953年に発見されている。「安祥寺伽藍縁起資財帳」中の「仏頂尊勝陀羅尼石塔」に該当するとみられている。青龍寺の義眞から恵運が贈られた品ともいう。石幢の記述で三龍が絡んで描かれている。 唐時代、石灰岩製、京都国立博物館寄託。 ◈「梵鐘」(京都府有形文化財)には、鎌倉時代後期、「嘉元四年(1306年)」の銘がある。「摂州渡邊(辺)安曇寺洪鐘一口」の銘文がある。河内国丹南(大阪府松原市)の鋳物師・治入道浄仏により、安曇寺(摂津国渡辺、大阪市)の梵鐘として製作された。 その後、当寺に移されたとみられている。安曇寺は安曇氏である恵運の氏寺だった。一説には、安土・桃山時代、1592年・1597年の豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に、五畿内寺院より陣鐘として差し出された鐘の一つだった。後に返納時に、安曇寺の鐘が誤り返送されたともいう。 鎌倉時代の定型になる。総高110㎝、口径61㎝。 ◈「真言宗本山安祥寺建物見取之図」は、江戸時代の伽藍再興の状況を伝えている。貴重な絵図であり、焼失した多宝塔、観音堂、青龍殿などの諸堂が描かれている。縦82.7cm、横95.8cm。 ◆上寺・下寺 ◈境内裏山北1㎞の安祥寺山中腹に観音平(宇治郡余戸郷、山科区安祥寺国有林、標高約330m-350m地点)がある。かつて山岳寺院の「上寺(かみのてら/かみでら、山上伽藍、山上)」は、この地に建てられていた。境内は東は大樫大谷内、南は山科陵内、西は堺峯内、北は檜尾古寺所内にあった。(『安祥寺伽藍縁起資財帳』) 上寺には礼仏堂(瓦葺)、五大堂(瓦葺、14.7m、12m)、東西僧房、庫裏、浴堂が建っていた。その後、寺は衰微する。南北朝時代、延文年間(1356-1361)にはまだ建物は存続していた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し、その後廃寺になる。 ◈さらに、山麓には「下寺(しものてら/しもでら、下伽藍、山下)」が存在した。僧侶の修行場としての上寺の建立後に、下寺が建てられたとみられている。創建年については、平安時代前期、848年、847年、仁寿年間(851-854)、865年ともいう。 下寺は約2万㎡の境内(縦72丈、217.5m、廣32丈、96m)に、塔、仏堂、僧坊、門楼などが建ち並んでいたという。(『安祥寺伽藍縁起資財帳』)。境内の場所については確定していない。現在の境内の南、山科駅周辺(安朱遺跡)、駅の北付近ともいわれている。平安時代後期、宗意(1074-1148)が下寺を復興した。室町時代後期、1479年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。江戸時代、下寺が現在地に移され再建された。江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)、現在の建物が建てられている。 ◈現在、上寺跡には礼仏堂(東西21m、南北15m)、五大堂の基壇跡、東僧坊跡(東西4.2m、南北16.2m)、西僧坊跡(東西4.8m、南北16.2m)、方形堂跡(5.7m、6.3m)、各々の軒廊礎石跡があり、平安時代の瓦などが出土している。寺跡のさらに北周辺峰に、経塚などが遺されているという。 ◈現代、1993年、山科駅付近の発掘調査により、平安時代前期、9世紀(801-900)後半の下寺の木炭木槨(もっかく)墓の一部、副葬品の龍紋様の白銅鏡片、乾漆製品の一部、銅銭貨、土師器などが発見された。 木炭木槨墓は、地面に長方形の穴(墓壙、東西3.4m、南北2m、深さ40㎝)を掘り、木棺の底面、木槨と木棺の周囲に木炭を敷き詰めていた。上に木枠(木槨、長さ2.3m、幅1.2m)を置き周りは木炭で満たした。遺体を納めた木棺(長さ2m、幅50㎝)は、木槨の北寄りに安置した。さらに、周りには副葬品が納められ、封土されていた。木炭を敷き詰めたのは、湿気、臭気を防ぐ目的があったとみられている。 なお、第52代・嵯峨天皇(786-842)喪葬について、『続日本後紀』(842年の条)に木炭木槨墓を想起させる記述があるという。 ◆山階寺 飛鳥時代の政治家で藤原氏の始祖・中臣鎌足(614-669)が山階寺(やましなでら)を建立した。詳細はわかっていない。7世紀後半に建立されたという。鎌足の山階陶原家(すえはらのいえ)附属の持仏堂を始まりにするともいう。 鎌足は大化の改新の成功のために、山階で釈迦三尊像、四天王像を造仏した。鎌足は重病になり、妻・鏡女王(?-683)の勧めにより伽藍を建立し仏像を安置したという。(「興福寺流記」所引「宝字記」)。 境内は現在のJR山科駅南西(山科区御陵大津畑町)にあったという。付近は大槻里と呼ばれ、西隣の陶田(すえた)里にかけて陶原があったという。鎌足の子・不比等(659-720)が育った山科の田辺史大隅(たなべのひとおおすみ)らの家も近くにあった。安祥寺との関わりも指摘されている。奈良時代末作の安祥寺本尊・木造十一面観音立像が山階寺より遷された可能性もあるという。所在地については、ほかに大宅廃寺説、中家臣遺跡説などもある。 後に山階寺は大和に移り、厩坂寺(うまやさかでら)と呼ばれた。さらに、平城京に移り興福寺と呼ばれ、山階寺とも呼ばれていた。 ◆真言小野流 真言密教の真言小野流は、広義には醍醐寺・聖宝より起きた流派であり、聖宝を始祖(元祖)、仁海は流祖とする。聖宝の後、観賢、仁海、成尊と続く。その後、範俊、義範で2流に分かれ、後に、さらに3流ずつに分かれた。流派により事相(じそう)といわれる行法(灌頂、護摩、観法など)の実践が異なる。口頭で教義などを伝授する口伝為本(くでんいほん)とした。 真言小野流とは、狭義には根本6流、また、随心院流のみとされる。また、狭義の小野流として「小野三流」があり、「勧修寺三流」(随心院流、安祥寺流、勧修寺流)とされる。広義の小野流として「小野六流」があり、これに「醍醐三流」(三宝院流、理性院流、金剛王院流)が加わる。 別流として、仁和寺を中心とした洛西の広沢流がある。小野流、広沢流の両流を合わせて「野沢(やたく)十二流」と呼ばれた。野沢もまたさらに36流、100流ほどに分かれた。 ◆文学 立命館大学生・高野悦子(たかの-えつこ、1949-1969)は、現代、1967年 6月27日に、安祥寺の裏山に登り、山科の市街地を見下ろしている。1968年3月下旬にも、池の傍を通り裏山に登った。(『二十歳の原点序章』) *普段は非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古代社寺 京都の式内社と古代寺院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都府の歴史散歩 中』、『洛東探訪』、『掘り出された京都』、『檜尾古寺跡』、『山科の歴史を歩く』、『歴代天皇・皇后総覧』、『歴代皇后125代総覧』、『京都の仏像』、『京都傑作美仏大全』、『春期京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『京都の寺社505を歩く 下』、『山科事典』、『洛中洛外』、案内板、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「安祥寺」、ウェブサイト「東文研アーカイブデータベース」、ウェブサイト「高野山真言宗 総本山金剛峯寺」、ウェブサイト「高野悦子『二十歳の原点』案内」 、「朝日新聞 2025年3月11日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|